職場では、同僚のミスや改善点を指摘しなければならない場面がつきもの。とはいえ、はっきり言い過ぎると相手を傷つけ、人間関係をこじらせてしまう可能性もあります。コミュニケーション不足になりがちなリモートワークではなおさらです。今回はドラマ『二月の勝者 -絶対合格の教室-』の主人公、塾講師の黒木蔵人(柳楽優弥)の行動をもとに、業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士である沢渡あまねさんに、同僚に的確な指摘を行う際のポイントを聞きました。

あまねキャリア株式会社 代表取締役CEO 沢渡 あまねさん

業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士。株式会社なないろのはな 浜松ワークスタイルLab所長、株式会社NOKIOO顧問ほか。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、組織活性の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり(⇒)

業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士。株式会社なないろのはな 浜松ワークスタイルLab所長、株式会社NOKIOO顧問ほか。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、組織活性の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり(⇒)

2022年1月8日発売の最新刊『どこでも成果を出す技術 ~テレワーク&オフィスワークでなめらかに仕事をするための8つのスキル(⇒)』をはじめ、『業務改善の問題地図(⇒)』『職場の問題地図(⇒)』『チームの生産性をあげる。(⇒)』『仕事ごっこ~その“あたりまえ”、いまどき必要ですか?(⇒)』『バリューサイクル・マネジメント(⇒)』など著書多数。

目次

リモートワークでも伝わる効果的な3つの指摘方法

リモートワークは対面で仕事をする際より、圧倒的に情報伝達量が減り、コミュニケーション不足になりがちです。そのため、オンライン会議やデジタルツールなどを活用したコミュニケーションで補う必要が生じます。

そこでまずは、リモートワークで職場の同僚に対する上手な「指摘」の仕方について解説したいと思います。

1.目的・背景を添えて説明する

デジタルコミュニケーションは、伝えたい内容が相手に確実に伝わっているのか、判断しづらいこともあります。そこで問題点を指摘するときは、まず「お客さまが求めていることはこうである。だから、このような提案をした方がいい」というように、目的や背景を具体的に示す方が効果的です。

コミュニケーションの質を上げることで、「コミュニケーションがずれる」「意図が伝わらずトラブルが起こる」といったことも防ぐことができるでしょう。

2.チームビルディング初期は「ふりかえり」を行う

プロジェクトチーム発足時など、まだ関係性が十分に構築できていないメンバーとは定期的に「ふりかえり」の時間を設けた方が良いでしょう。例えば、毎日10分や20分のチームミーティングを設けるのも一つの手です。進捗確認や困りごとの相談、仕事をしていて気になった点のフィードバックを行い、同僚と仕事を円滑に進めるための景色合わせをしましょう。

3.指導・指摘ではなく、フィードバックする

「指導・指摘」は組織や上位者が正しいという前提に立ち、上から導いたり、指し示したりするやり方。一方、「フィードバック」は、目的に対して適切な方向へ向かっているかを相手とすり合わせ、確認しながら一緒に考えていくやり方です。

営業職であれば、「顧客にこのアプローチは適切か?」と問いを立て、適切な方向性を共に考えていくことを指します。相手と健全な議論をする「フィードバック&ディスカッション型」と言い換えることもできるでしょう。

常に目的や背景に対して、何が適切なのかを意味付けしながら、共に行動を促す。こうした姿勢をとることで、考えながら成長する組織や個人を構築していけるのだと思います。

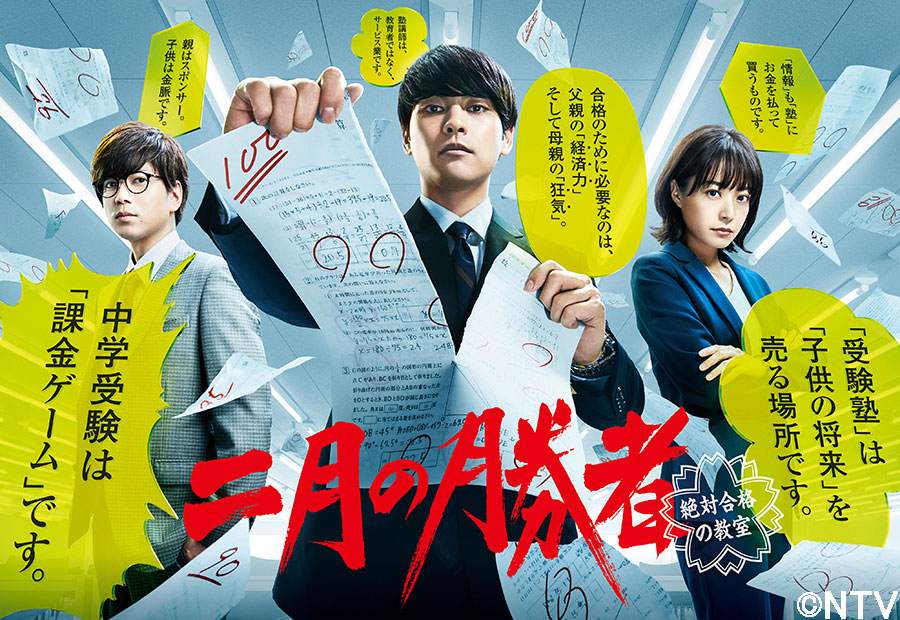

続いて、ドラマ『二月の勝者』のシーンをもとに、的確な指摘方法について詳しく解説していきましょう。

【Scene1】言いにくい指摘をはっきり伝えるには?

中学受験塾、桜花ゼミナール 吉祥寺校は進学実績が伴わず、業績も右肩下がり。その立て直しのために校長として桜花ゼミナールに赴任したスーパー塾講師、黒木蔵人。

入塾説明会に集まった親たちに受験の厳しさを突き付けながらも、全員の第一志望合格を約束すると断言。説明会の参加者全員を入塾希望者にする見事な演説を行います。

一方、黒木は同僚の講師たちにも、容赦なく過激な言動を放ちます。

黒木「先生は講師の一生懸命や情熱が合格に必要だとでも?合格のために、最も必要なのは、父親の経済力と母親の狂気!」(1話より)

黒木のように、職場の同僚に物事の本質と言いにくい指摘をはっきりと伝えるには、どのようなことに気をつければいいでしょうか。

自分の意見を主張するとき大事な3つのE

実際のビジネスシーンでは、まず「私はこう考える」と前提を付け加え、相手とディスカッションする姿勢を見せた方がいいと思います。特に初対面の相手であれば、相手が何を考え、どんな経験・知識を持っているのかなど、前提条件がわからないままコミュニケーションせざるを得ません。それでは相手に指摘をしたところで、意見の押し付けになってしまう可能性があります。

そこで、意見を主張するときに添えてほしいのが、以下の3つのE(イー)です。

1.Evidence(客観的なデータ・数値など)

ドラマの中でも、黒木は過去のデータをもとに塾講師や親に指摘を行えば、十分な根拠になり得るでしょう。

2.Experience(経験・体験)

自分の過去の経験・体験やこれまで接したファクトをもとに、「過去にこういう経験をしたので、次も起こりうる可能性があるかも知れない」と今に至るまでの背景を丁寧に説明すると良いでしょう。

3.Emotion(思い)

いきなり厳しく指摘したり、命令したりするのではなく、「私はこうしたい」「協力してほしい」「理解してほしい」という要望や思いを、丁寧に説明しましょう。

はっきり言い切らないと、主張が薄まってしまうと考える方もいるかもしれません。しかし、相手を味方にしてチームとして一緒に仕事をしたいのであれば、必ずしも適策とはいえません。

確かに相手を従えるのであれば、指摘・指示型のコミュニケーションの方が効果的です。しかし、チームとして相手と友好な関係を築きつつ、成果にも繋げたい場合は、「フィードバック&ディスカッション型」を活用しましょう。

【Scene2】「その指摘は間違っている」と言われたら?

桜花ゼミナールの最下位クラスのある生徒がやる気をなくし、両親から「塾を辞めたい」という連絡が入ります。動揺する担当講師の話から、その生徒が「鉄道が好き」であることを知る黒木。

両親と生徒、担当講師との面談をセッティングし、地理や鉄道に関する知識を覚える「暗記力」という得意な面を強調し、「必ず志望校に合格できる」と両親を説得。ところが、両親は「無理をさせるのはかわいそう」「この子には受験は向いていない」と反論します。(2話より)

このシーンのように、会議や打ち合わせの場で勇気を出して指摘したのに、複数の人から「その指摘は間違っている」と反論されたらどう返せばいいでしょうか。

多様性のあるチームで結果を出す時代

まず、このシーンで黒木は、生徒のお母さんにねぎらいの言葉をかけています。相手に何かを指摘するときは、「見えている景色は違うけれど、敵ではない」というコミュニケーションを取ることが大切です。

「同じ釜の飯を食ってない」人たちと、いかに短時間でチームビルディングをし、パフォーマンスを発揮するか。自分とは違う専門性を持つ人や時短勤務や業務委託など雇用形態の異なる人、多種多様な人材とチームを組むことになります。コミュニケーションの齟齬が起こったら放置せず、すぐ景色を合わせ、認識の齟齬を解消していく必要があります。

そのとき重要なのは、自己開示と相互理解。互いの背景を理解し合っていない人と雑談、自己開示、相互コミュニケーションするための経験・スキルやマネジメントのやり方を取リ入れていかなければなりません。

自分の指摘に対して反論を受けたら?

指摘に対して反論を受けたら、互いの状況の違いを照らし合わせた上で、自分の考えを伝えることをおすすめします。黒木は厳しく指摘しますが、相手のことをちゃんと見ています。それに、「鉄道好きということは、地理に強い」と子どもの強みを見出すプロ意識の高さも垣間見えます。

多数の指摘に対して反論しなければならない場合は、自分がなぜそう思うのかについて、前述の「3つのE」で説明してみると良いでしょう。

たとえ衝突しても、仕事に対する考えやその根拠となる経験やデータを、ロジカルに説明するスキルを磨く必要があるでしょう。このスキルがあれば、議論の過程で自己開示が行われ、チームとしてのパフォーマンスを高めていくこともできるはずです。

【Scene3】予測や推測をもとに指摘するときは?

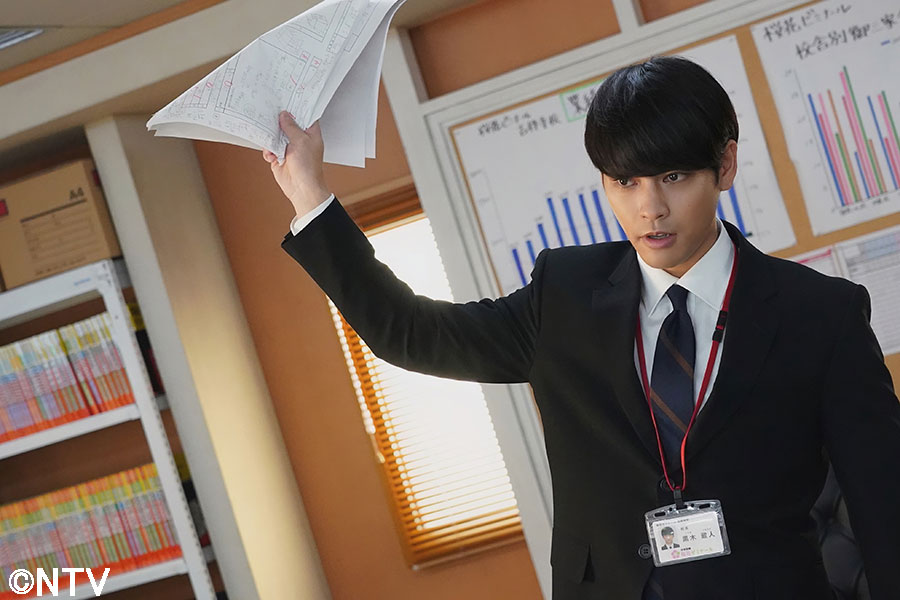

最下位クラスで成績がなかなか上がらない生徒に対し、やる気を出させようと意気込み、個人指導を行う同僚講師・佐倉(井上真央)。その様子を見た黒木は、「生徒はお客さんです。楽しくお勉強させてください」と強くダメ出しをします。

黒木「勉強が楽しくなければ、受験は成功しません。あなたは、勉強の苦しさだけを教えていたのではありませんか?子どもを切り捨てることはできないといいながら、本心は無理だと思っている。違いますか?」(2話より)

実際の職場でも、相手の仕事ぶりや感じたことを踏まえて、推測で指摘しなければならないこともあります。常に、事実ベースで相手に指摘できるわけではありません。予測や推測、自分の感情をもとに、相手にうまく指摘するにはどうすればいいのでしょう。

エビデンスがないときの指摘方法

根拠となる数値やエビデンスデータがなくても相手に指摘しなければならないときは、次の2つのことに意識してみましょう。

1.「あくまで私の推測ですが」と枕詞をつけて発言をする

2.客観的な事象や要因として、指摘する

例えばこのシーンの場合、黒木は「あなたは子どもたちに勉強の苦しさだけを教えていたのではありませんか?」と、相手を主語にしています。これでは相手を責めたことになってしまいます。これを相手に伝わる言い方に言い換えてみましょう。

このように、相手を主語にせず一般論化すると解決できる場合があります。あるいは、叱責ではなく、期待に変えてフィードバックにすることもできるでしょう。

過去の批判ではなく、将来の期待をかけるときは、相手を主語にしてもかまいません。「過去+批判」の組み合わせは「ネガティブ+ネガティブ」になってしまい、ネガティブの強度が高まってしまいます。

一方、「未来+期待」の言葉は「ポジティブ+ポジティブ」の組み合わせで、プラスの効果を生みます。このときは、相手を主語にすることで、期待の高さを示してもよいと思います。

【まとめ】自ら問いを立て、ディスカッションしよう

日本の組織は言われたことをしっかりこなすことに長けていますが、自ら問いを立ててディスカッションしながら仕事をする経験が足りていないように思います。これから続くVUCAの時代、日本の組織が鍛えていかなければならないスキルの1つです。

指導・指摘型オンリーではなく、フィードバック&ディスカッション型も取り入れることで、チームの力が業績につながります。このドラマの主人公のように、「これからの時代に必要な新しいコミュニケーション」を試してみてはいかがでしょうか。

<番組情報>

『二月の勝者 ─絶対合格の教室─(⇒)』(日本テレビ系・土曜22時~)

将来を懸けて、小学6年生が勝負に挑む中学受験。そこには家族問題、教育問題などさまざまな問題が潜んでいる。過激な発言で周囲を圧倒する主人公・黒木蔵人が、中学受験を舞台に切り込む「人生攻略ドラマ」を描く。出演者は柳楽優弥、井上真央、加藤シゲアキ、池田鉄洋、瀧内公美、今井隆文、加治将樹、住田萌乃、岸部一徳ほか。

将来を懸けて、小学6年生が勝負に挑む中学受験。そこには家族問題、教育問題などさまざまな問題が潜んでいる。過激な発言で周囲を圧倒する主人公・黒木蔵人が、中学受験を舞台に切り込む「人生攻略ドラマ」を描く。出演者は柳楽優弥、井上真央、加藤シゲアキ、池田鉄洋、瀧内公美、今井隆文、加治将樹、住田萌乃、岸部一徳ほか。

新卒で大手人材系会社に契約社員として入社し、2年目に四半期全社MVP賞、年間の全社準MVP賞を受賞。3年目はチーフとしてチームを率いる。フリーライターとして独立後は、マーケティング、IT、キャリアなどのジャンルで執筆を続ける。IT系スタートアップ数社のコンテンツプランニングや、企業経営・ブランディングに関するブックライティングも手がける。学生時代からシナリオ集を読みふけり、テレビドラマで卒論を書いた筋金入りのドラマ好き。テレビやドラマに関する取材記事・コラムを多数執筆。