企業で働くにあたり、残業や休日出勤を軽減したい、なくしたいと考えている人は多いのではないでしょうか。「働き方改革」に取り組む企業が増える昨今、「36協定(サブロク協定)」という言葉を耳にする機会が増えています。これは時間外労働・休日労働に関する、企業と従業員の取り決めを指します。36協定ではどのようなことが定められているのかについて、社会保険労務士・岡佳伸さん監修のもと解説します。

目次

36協定(サブロク協定)とは?

「36協定(サブロク協定)」とは、時間外労働や休日労働について、労使(労働者と使用者)間で決めた協定を指します。労働基準法第36条に基づいているため、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれています。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。

労働基準法において、労働時間は原則として「1日8時間、1週間で40時間以内」と定められています。この法定労働時間を超えて働く場合、「1日」「1カ月」「1年」と、それぞれの期間に対する時間外労働の上限について、労働者と使用者との間で36協定を締結します。

これを労働基準監督署に提出することで、事業主は労働者に対して時間外労働・休日労働を命じることが可能となるのです。

36協定を結ばずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となり、罰則が科せられることもあります。

36協定(サブロク協定)の届け出はどのように行う?

36協定は、労使で締結しますが、その際の労働者の代表は、パートやアルバイトも含む労働者の過半数で組織する労働組合か、組合がない場合には労働者の過半数を代表する人(過半数代表者)が務めます。

経営者や管理監督者(※)は、過半数代表者にはなれません。また、使用者が指名した人や使用者の意向で選出された人は、過半数代表者としては認められません。

時間外労働や休日労働について労使間で協議し、合意した内容は、書面の作成をもって締結します。この「36協定書」を含む必要書類を、所轄の労働基準監督署に届け出ます。

(※)管理監督者…「経営に関わる職務内容」「一部の業務に関して経営者と同等の権限を持つ」「労働時間を自分の裁量で決定できる」「職務相応の賃金を得ている」の要件を満たす労働者

法定労働時間と所定労働時間

「法定労働時間」とは、労働基準法で定められている労働時間を指します。現行法では以下のように規定されています。

- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない

- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない

- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない

一方、「所定労働時間」とは、企業が就業規則に基づいて定める実働時間を指します。始業時間から終業時間までで、休憩時間を除いた時間です。

36協定での締結・届出が求められるのは、「法定労働時間外の労働」です。所定労働時間を超えた場合は、時間外労働をしたとはみなされません。

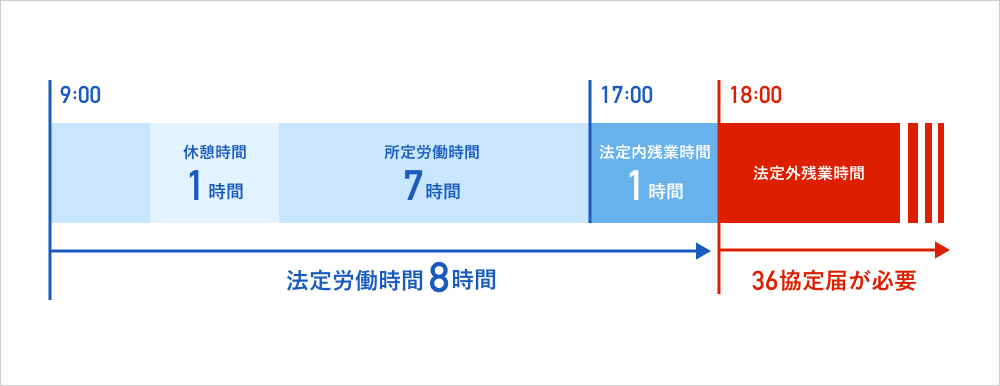

例えば会社の就業時間が9時~17時で、昼休みが1時間ある場合、所定労働時間は7時間です。18時まで働くと1時間の残業になりますが、労働基準法で定めた1日8時間の上限は超えていないため、法定上の時間外労働は0分です。

●所定労働時間が7時間の場合(9時始業・休憩1時間・終業17時・所定労働時間が7時間の場合)

時間外労働(残業)・休日労働の上限時間

36協定の締結・届出により、事業主は労働者に時間外労働・休日労働を命じることができますが、その時間には上限があります。時間外・休日労働の上限は「原則月45時間、年360時間」とされ、臨時的な特別な事情がないかぎり、上限を超えてはいけません。

月45時間ということは、週休2日制の企業を例にとると、おおよそ1日あたり2時間の時間外労働が協定の範囲内となります。

36協定(サブロク協定)の「特別条項」とは?

上記のとおり、時間外労働・休日労働の時間には上限が設けられていますが、「臨時的な特別な事情」=「特別条項」がある場合、上限を超えた時間外労働が可能となります。

時間外労働・休日労働の上限時間は「原則月45時間、年360時間」とされていますが、「特別条項付きの36協定」を締結すれば、時間外労働の時間を引き上げることができます。

36協定の特別条項で定められる「臨時的な特別な事情」としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

- ボーナス商戦時期など、業務の繁忙

- 納期のひっ迫

- 急な機械トラブルへの対応

- 大規模なクレームへの対応

- 予算・決算に関する業務

また、特定の理由を定めず、「業務の都合上必要なとき」とされるケースもあります。

36協定(サブロク協定)の「特別条項」がある場合の残業時間の上限

特別条項がある場合でも守らなければいけないのは、以下の4点です。

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計を平均した場合に、2カ月平均、3カ月平均、4カ月平均、5カ月平均、6カ月平均の全てが、ひと月当たり80時間以内

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6カ月まで

なお、1と2は、特別条項を締結しているかどうかに関わらず、36協定共通の制限になっています。

これらのどれか1つでも超えると、違反とみなされます。例えば、5月が時間外労働90時間で、6月が80時間なら、どちらも1は満たしていますが、2カ月の平均は85時間になり、2に違反したことになります。

労働時間規制や割増賃金の計算の際も実労働時間で計算されるため、年次有給休暇等を取得した日は当然0時間になります。

36協定(サブロク協定)違反を防ぐための対処法

所属する企業が36協定の締結・届出をしていても、従業員自身が時間外労働をしてしまうと、自社が労働基準法違反とみなされる可能性があります。違反を防止するため、働く個人が労働時間を意識することが大切です。次のようなことを心がけましょう。

自身の勤怠管理をしっかり行う

勤怠管理システムを導入している企業などであれば、規定の労働時間を超過しそうになると事前にアラートメールが届くといった仕組みがあります。自社に勤怠管理システムがある場合は、自身の労働時間の状況を確認しながら業務スケジュールを立てましょう。

勤怠管理の仕組みがない場合も、自己管理を心がけてください。それぞれの業務にかかる時間を算出し、優先順位を付けるなどして、スケジュールを組むといいでしょう。

抱えている業務を時間内に終えられそうにないならば、早い段階で上司に報告し、業務の量やスケジュールを調整するなり、一部業務を他の従業員に割り振るといった対処法を相談しましょう。

休暇をきちんと取る

有給休暇をしっかりと取得することも重要です。また、会社が定める各種休暇制度(連続休暇・特別休暇など)を把握しておき、積極的に申請して休暇をとることをお勧めします。

時間外業務を明確化しておく

自身の担当業務のうち、規定労働時間内に終えられないことが多い業務、残業の発生原因となる突発的な業務などを明確化しておきます。その業務については、効率化の工夫をする、事前にできる範囲で備えておくなどの対策をとるといいでしょう。

月当たり労働時間が80時間を超えた場合は医師の面接指導を受ける

企業は、従業員の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、従業員の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないとされています。

36協定の範囲内の労働であっても月80時間を超える労働を行うと疲労等が蓄積すると考えられています。積極的に医師の面接指導を受けて健康管理に努めることが重要です。

36協定(サブロク協定)の対象外となる業務・職種・ケース

2024年4月より、36協定の上限規制が適用されない業務の対象が変更され、ほぼすべての業種が上限規制の対象になっています。しかしながら、現在も「対象外」とされる業務・職種・ケースがあります。

36協定による労働時間の上限規制になじまない業務として「新技術・新商品等の研究開発業務」が挙げられています。例えば、専門領域の知識を持つ研究開発職、新製品開発に携わるエンジニア、新商品・サービスの企画開発職といった職種・業務においては、36協定の適用対象外となります。

ただし、週40時間を超える時間外労働が月100時間を超えた場合、事業主は労働者に医師の面接指導を受けさせる必要があります。

36協定(サブロク協定)届は2021年4月から新様式に変更

2021年4月より、36協定届が新様式に変更されました。変更のポイントをご紹介します。

働き方改革関連法により、2021年4月から36協定届の様式について、以下が変更されました。

- 労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印・署名が廃止(記名は必要)

- 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスを新設

※チェックボックスが設けられた労働者代表の要件

・管理監督者でないこと

・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること

・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。