過渡期を迎えている音楽業界。CDショップ激戦区といわれた渋谷で、なぜタワーレコードは生き残れたのか? その基盤を支えているのは、裁量あるバイヤーによる“ボトムアップ”の商品展開と、自由で柔軟な社風――“NO MUSIC, NO LIFE.”の生みの親で、タワーレコード宣伝/マーケティング部部長の坂本幸隆氏にその強さの秘訣について聞いてきました。

―――――――――――――――

■タワーレコードといえば、手書きのポップですが、あのポップが残ったのは、トップの判断だったんですか?

今でこそ、うちも本社でとりまとめている店舗群もありますけど、そもそもタワーレコードは他の大型CDショップとマーチャンダイジングの仕方が根本的に違っていました。

例えばある商品が発売される時、A店は何枚、B店は何枚と申し出て、それをメーカーにまとめて発注するのがタワーレコードの本社の役割です。うちの場合はどちらかというとボトムアップで、展開もお店のスタッフの裁量で決まるところが大きい。そういうマーチャンダイジングの違いが、同じタワーレコード内でもお店の色の違いとなっています。

■そういえば、インディーズの多さは突出していますね。

メジャーなアーティストの作品を展開して大きな売上を上げるということももちろん大切なんですが、バイヤーはこれからのアーティストを紹介して、この店から火が付く、全国的に有名になっていく、ということがモチベーションの一つになってるんです。バイヤー自身と同じように音楽が大好きなお客様にとっても、「いいバンドないかな、新しい発見ないかな」と思ってお店に足を運んでくれていると思いますので、インディーズは僕らにとって非常に大切なカテゴリーになっていますね。

また、インディーズはメジャーと違って販促金や協賛金が少ない傾向があります。それでもタワーレコードはこれを推したいと思えば展開するから、お客様もそれを期待して店頭に来てくださるんだと思うんです。

■タワーレコードのスタッフさんって、音楽ファンのハブ的な役割を担っていらっしゃいますよね。

小売業全般に言えることですが、自分たちがやりたいことと、世の中のニーズ、個々のお客さんにリクエストされるもののバランスを1日単位で修正していくのが仕事じゃないですか。タワーレコードはお店のバイヤーにはそういう裁量がありました。

バイヤーが自分でポップを書いて、「イマイチだな、動かないな」と思ったら、一日で書き直すといったことを、どんどん柔軟にできる。それが本社から送られてくるポップを「2週間ここに貼ってください」というトップダウンの指示になると、売れても売れなくても、そのポップはそのままです。CDに限らず、小売業として、毎日修正していく柔軟性や、時流を取り入れるミーハーな感じというか、そういうのは良かったんじゃないでしょうか。

■創設者のラス・ソロモン氏は「ブランドはグローバル、ビジネスはローカル」が信条だったそうですね。

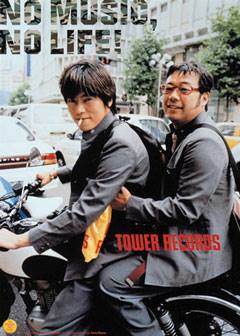

結局、リテイラー・小売業としての姿勢をルーツに持っていたということですよね。以前は2年に1回、世界のマネージャーが集まるワールドワイドの会議があったんですが、人種のるつぼ具合がすごい。シカゴからは蛍光のピタッとしたファッションの人がくるし、テキサスからは10人くらいのワイルドな人たちが、ハーレーに跨って、ドドドドッとエンジンふかしながら乗りつけてくる。ブラジル人なんて、フェロモンの塊みたいな雰囲気ですよ。それと同様に、ロゴの使い方やカラーリングもどの店も結構適当でしたね。もともと、そういう柔軟な社風なんです。

■何でもありですね!

本当は良くないんですけどね。なぜかそうなっちゃっていましたね。

■日本のタワーレコードはどうですか?

今の渋谷店は1年前に改装して、ビルの上の看板もちゃんとしているんですけど、以前は斜め文字で「TOWER」って入っていました。世界で一番大きなタワーレコードができると、アメリカ人スタッフが張り切ってデザインしたんですけど、駅から見ると、ビルが雑多で看板が見えづらかった。それである日、文字を斜めにすると見えやすくなると気づいて、そのまま本当に斜めにロゴが付いた看板ができちゃった。それがランドマークの店に燦然と輝いているという。「えええ!」「びっくり!」みたいな。まぁ、そういう、よく分からない柔軟性が、タワーのパワーなんですが。

■タワーレコードのロゴに使われている赤と黄色は、特別な意味はあるんですか?

あれは創設者が、車で走っている途中にシェル石油の看板を見て、「これはいい」と真似たという話を聴いたことがあります。ちょっと伝説っぽい話にもなっていますが(笑)。そもそも、タワーレコードを設立したのだって、「世の中にあるレコードを全部置けるでっかい店を作りたい!いつでも買いたいからできる限り長い時間店を開けていよう」という単純な発想からです。それを本当にやってのけてしまった。

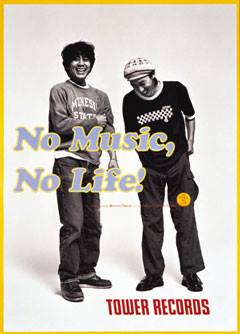

■そういえば、“NO MUSIC, NO LIFE.”に出ているアーティストさんたちも肩の力が抜けた印象の方が多いですよね。

企画書もラフもないので、話を聞いてみて「やってみようか」と思う人じゃないと参加できないですよね。事前にお渡しできる情報といえば集合場所くらいなんですから。事前に準備することがないので、自然体で来ていただいてるのかもしれません。

だから、最初は知り合いばかりでした。1回目の山崎まさよしさんは、箭内さんの知り合いの、竹内さんというPV監督に口説いてもらいました。2回目は中島さんというアートディレクターが中村一義さんを好きで、それも中島さんにオファー役をお願いしました。山崎さんも、中村さんも、自分たちで行かずに、コネを頼りにお願いにあがるという…(笑い)。

3回目はとうとう出演してくださる方がいなくなって、カメラマンの平間至さんが、俳優のトヨエツさん(豊川悦司さん)を知っているというので、お願いしました。3回目にして、もうミュージシャンじゃなくなっている。そのあとは当時、うちの編集部に在籍していた、RHYMESTERのJIN君に「ちょっと、出ない?」って声かけてって、一事が万事、そんな感じでしたね。

>>続きを読む 【“NO MUSIC, NO LIFE.”生みの親 3】タワレコ宣伝担当者が語る「ずぶ濡れの1stフジロックとエコ活動」

>>前の記事を読む 【“NO MUSIC, NO LIFE.”生みの親 1】タワレコ宣伝担当者が語る「人生にひっかかるコピー」の生みだし方

取材・文:山葵夕子 写真提供:タワーレコード

※リクルートキャリア運営「リクナビNEXTプラスワンカフェ」 2014年3月17日記事より転載