ファインセラミック部品メーカーとして1959年に創業した京セラ。以来、情報通信や自動車、ヘルスケア、エネルギーなど幅広い分野で素材やデバイス、部品などを提供している。

そんな同社では、2020年4月に新たに「デジタルビジネス推進本部」を立ち上げ、本格的にDX(デジタルトランスフォーメーション)を推し進めている。デジタルビジネス推進本部長として、同社のDX推進の旗振り役を担う土器手亘(どきて・わたる)氏に、京セラのDX推進の背景や戦略の内容、および今後目指す姿などについて伺った。

京セラ株式会社 執行役員 デジタルビジネス推進本部長

土器手 亘氏(写真左)

株式会社リクルート 『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫(写真右)

目次

京セラ独自の「アメーバ経営」をシステム開発の現場で支えてきた

藤井薫編集長(以下、藤井) 土器手さんは入社以来、長らくシステム開発の世界を歩んできたと伺っていますが、これまでのご経歴を簡単に教えていただけますか?

土器手亘氏(以下、土器手) 1983年に新卒で京セラに入社し、経営管理部に配属。この部署は当時データとモノを扱う部署で、入社1~2年目はEDP(電子データ処理)と、倉庫での出荷作業を行っていました。昼間は伝票入力、そのあとは夜遅くまで製品を箱詰めして出荷する…という忙しい日々でしたが、社内の仕組みを体で覚えることができました。

その後、技術系システムや業務系システムなどを担当し、1995年に京セラコミュニケーションシステム(KCCS)という情報子会社に出向・転籍。そこで京セラの基幹系システムや法人顧客向けのシステム構築などを手がけました。そして2年前、「全力で京セラのデジタル化を進める」という社長の谷本(秀夫氏)の方針を受け、デジタルビジネス推進本部の本部長として京セラ本社に戻ってきました。

藤井 京セラと言えば、創業者である稲盛和夫氏が推進した「アメーバ経営」が有名です。組織を「アメーバ」と呼ばれる独立採算で運営する小集団に分け、その小さな小集団にリーダーを任命し、共同経営のような形で会社を経営していくという手法ですが、土器手さんはDX責任者として、これらのアメーバの神経網を全社的につないでいく役割を担うということですね。

土器手 そうですね。特に社内のコンピューターシステムは、各アメーバのリーダーが日々経営のかじ取りを行う際の「羅針盤」のようなもの。そのシステム構築に長年関わってこられたのはありがたい経験であり、今のミッションにも活かせていると思います。

デジタル化で事業の壁を取り払い「個別最適」を「全体最適」へ

藤井 そんな京セラがなぜ今、DX推進に注力しているのか、お聞かせいただけますか?

土器手 アメーバ経営は小集団にすることで実績が見えやすく、社員の目標管理がしやすい、モチベーションが上がりやすいという意味で有効な経営手法ですが、それが行き過ぎるとアメーバごとに壁ができてしまい、それぞれの持つデータがクローズドなものになってしまうという側面もあります。実際、会社全体を見渡したとき、いろいろなデータがバラバラと散在し、しかも見えにくい状況になっていました。これだけの大きい会社なのに、ビッグデータではなく「型の違うスモールデータ」の集合体になっており、データの有効活用ができていませんでした。

会社としては多角経営を進めていても、現場の最前線ではプロダクトごとの「局地戦」に陥っていたのも否めません。デジタル化、およびデータ共有化を進めることで、これまでの部品単品ビジネスが全社の「総力戦」に切り替わり、会社全体が進むべき道がより明確に見えてくるようになる、と考えています。

藤井 なるほど。「社内の個別最適の意識が、Dxの一番の障壁である」とホームページで拝見しましたが、こういう意味だったのですね。ちなみに、DXの「x」が小文字で表されているのは何か意味があるのですか?

土器手 企業におけるDXは一般的に、デジタルを使ってビジネスの変容を起こすことを意味していると思います。新しいビジネスを立ち上げたり、社会への新しい貢献方法を考えたりと、大きな目標・目的が掲げられていることも多いようです。ただ当社の場合は、まずは社内にあるさまざまな壁を取り払うのがDXの第一目標。社内の情報共有を活発化し、会社として大局が見えやすくなるような仕組み、環境を早急に整えていきたいと考えています。したがって、一般的なDXではなく、「内部から小さく始めていこう」という意味で「Dx」と表記しています。

藤井 デジタルで社内の壁を取り払い、融通無碍な状態にしてから、D「x」から大きい「X」にエキスパンド(拡大)していくということですね。

土器手 今のままでは10年後にはモノづくりが続けられないのではないか…という強い危機感を持っています。先ほどお話しした社内のデータ共有化という課題はもちろん、モノづくりの現場ではまだベテラン社員が長年で培ってきた「匠の技」が暗黙知で存在している部分もあります。今後、デジタル・AIを使いこなしている若者がどんどん入社してくれば、「なぜ現場で非効率な手作業が未だに行われているのか」「この環境では成長できない」と思われてしまう恐れもあります。

ただでさえ、人口減少や経済環境の変化などでモノづくり現場の環境が大きく変わりつつある中、もはやDXは「やったほうがいい」ことではなく、「やらなければ生き残れない」こと。モノづくりのデジタル化、間接業務のより一層の効率化、そして人材育成やリスキリング…これらは京セラが存続し、成長していくために必要不可欠な施策だと認識しています。

一人ひとりが自分の仕事の本質を見極めることが、DXの第一歩

藤井 京セラは今や、連結売上高1.8兆円、時価総額は2.5兆円、従業員8万人超のグローバル企業です。そんな大企業が、並々ならぬ危機感を持ってDXに臨んでいることに驚かされました。

土器手 まずは前述のように、DXで社内を変えることが最初のステップ。現在はビジネスプロセスや業務プロセス、社内ルールなどの見直しを行っています。

各現場には、未だ莫大な暗黙知が存在します。そして、ローカルルールの中には「これまでやってきたから」という理由だけで続けられているものもあります。それらの中から、本当に必要なもの、すなわち“本質”を選び出すことが重要です。

そのためには、従業員一人ひとりが自身の仕事の本質を見極めて整理することが重要。この仕事は誰のために行っているのか、本当にその人のためになっているのか、仕事を通して貢献できているのか、考え抜くフローが重要になります。

これまでは、「自分の仕事の本質は何か?」なんてなかなか考える機会がなかったと思います。DX推進は、皆がいったん立ち止まり、余計なものをそぎ落として本質に立ち戻る、いいきっかけになっているのではないかと考えています。

藤井 京セラは1959年の創業以来、さまざまなチャレンジを続けながら事業を拡大してきました。その時代、時代に合った最適なビジネスプロセスやルールを取り入れてきたから成功できたのだと思いますが、それらが社内のそこかしこに未だ残ってしまっている…ということなのですね。

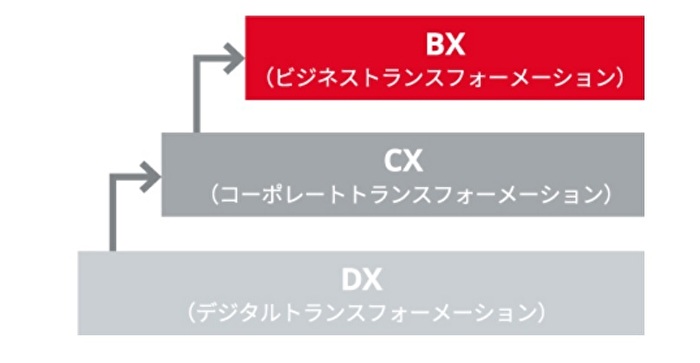

土器手 おっしゃる通りです。これらを整理して本質を見極め、選び出す作業を行わないことには、DXを進めたとしても「ただ便利になるだけ」で終わってしまいます。本質を見極めるフローを経てこそ、自ら改善が行われる風土が整い、CX(コーポレートトランスフォーメーション/構造改革)、そしてBX(ビジネストランスフォーメーション/事業改革/新規事業)が実現できるのだと考えています。

モノづくりの工程にデジタルを取り入れ、効率化と高精度を実現

藤井 現在は、まず「社内のDx」を行っている段階とのことですが、その後の事業変革の見通しについてもお聞かせ願えればと思います。

土器手 社内の業務や企業風土の変革に手を入れながらも、最終的にはデジタルの力で新しいビジネスを立ち上げたいと考えており、並行してさまざまな取り組みに着手しています。

たとえば、主力のセラミック部品ですが、セラミックは焼く過程で収縮します。これまでは熟練者のノウハウのもとに行われていましたが、縮みすぎて処分せざるを得なかったり、大きすぎて切削する手間がかかったりと、非効率で時間もかかっていました。そこで、細かい製造条件、成形条件などからAIが収縮率を予測し、最終検査もAIが行うことで、加工時間の最小化と品質の最大化を実現できるようになりました。

このようにデジタルを製造現場に取り入れることでより高品質の製品を早く届けられるようになり、お客様のメリットも増すと考えています。

藤井 モノづくりの工程をデジタル化することで、効率化だけでなく結果的に競争力も上がるということですね。

土器手 製造現場においては、画像認識も取り入れています。例えば、工場の排水処理状況の管理。排水処理施設では、内容物を沈殿させて上澄みを処理しますが、どれぐらいの精度で沈殿できているか巡回して監視する必要がありました。それを動画で管理し、画像をAIで自動認識することで、遠隔でも排水処理状況が精度高くつかめるようになり、巡回・監視作業の大幅削減につながっています。

藤井 今までは社内の「匠」が判断していた暗黙知が、どんどんAIに置き換わっているのですね。京セラならではの、象徴的な生産性向上の取り組みだと感じました。

土器手 ダッシュボードを利用した工場の見える化にも注力中です。さまざまな設備にセンサーを付け、工場レイアウトを1画面化することで、設備稼働状況を直感的に把握することができます。どこに滞留が生じ、どこで異常が発生しているのか一目でわかるので、トラブルに即座に対応することもできます。もちろん、予測検知も行っており、製造ラインを遠隔で最適化することができています。なお、これらのソリューション類は社内のプラットフォームに公開することで、現場ごとの課題感に合ったソリューション導入を促進しています。

ボトムアップでの事業変革・事業創出を目指す

藤井 京セラでは、誰もが積極的にチャレンジするボトムアップ型の企業風土の実現を目指しているとのことですが、DXの推進により企業風土の変革も加速しそうですね。現場主導で動いている新しいビジネスなどはありますか?

土器手 既存の事業領域に捉われず、社会課題を解決するための新たな価値を提供することを目的に「新規事業アイデアスタートアッププログラム」を設けていますが、先日、その第1弾として食物アレルギー対応サービス「matoil(マトイル)」を事業化しました。食物アレルギーがある子どもや家族向けに、オーダーメイドのごちそうキットを販売するというもの。このサービスを通じて、当事者だけが課題を抱えることのないソーシャル・インクルージョンの実現に貢献したいと考えています。

また、ビジネスではなく「新たな取り組み」として若手社員主導で行ったのが、メタバース展示会の実施。昨年11月に参加した日本国際工作機械見本市「JIMTOF 2022」に合わせ、VRメタバースプラットフォーム「VRChat」上に京セラバーチャル展示ブースを開設、大きな反響を得ました。これからもトップダウンではなくボトムアップで、さまざまな取り組みにチャレンジを行うことで、DXからのBXを加速化させたいと思っています。

藤井 デジタルを用いた現場改革や、若手主導のチャレンジなど、さまざまな施策が進んでいるとのことですが、デジタル化を推進するいわゆる「DX要員」はどのように確保されているのですか?

土器手 「社内兼業」という考え方を取り入れ、デジタルビジネス推進本部以外の部署に所属しているメンバーに兼業で参加してもらっています。現在、デジタルビジネス推進本部に所属しているメンバーは約150名ですが、兼務者を入れると200名を超える組織となっています。

デジタルビジネス推進本部が発足して2年。ほぼゼロから立ち上げた組織なので、社内公募だけでなく兼業を募ることでスタートメンバーを確保しました。社内兼業は、DXにかかわる人員を確保できるだけでなく、会社の全体像を意識しながら自部門の課題に取り組む視点が得られるというメリットもあります。最初にお伝えした、アメーバ経営による「部門間の壁」を取り払う意味でも有効な策だと考えています。

藤井 若手によるリバースメンターという試みもされていると、ホームページで拝見しました。

土器手 昨今、ビジネスチャットやオンラインミーティングツールなど、ITツールを活用しなければ業務が回らなくなっています。そういうツール類は、圧倒的に若手のほうが詳しいし活用もできるので、若手がベテランにITツールの「リバースメンター」になってもらっています。若手が先輩社員にアドバイスすることで、上下関係の壁を打破するという目的もあります。

藤井 大企業ながら危機感を持ってDXに取り組み、現場の声を聞きながら新たなビジネスの芽を生み出そうとしている。そんな京セラで働いてみたいと思う若手ビジネスパーソンもいることでしょう。どんな思いを持った人にジョインしてほしいと思われますか?

土器手 社員全員が活き活きと働ける会社であるために、一緒に会社を良くしていこうという意欲ある人に来てほしいですね。現状に納得することなく、「京セラはもっとこんな会社であるべきではないか」と常に考え、それに向かって行動できる人に、仲間に加わってほしいと願っています。

藤井 危機感を表す言葉に「emergency」がありますが、同じ語源の名詞「emergence」には「創発」という意味があります。良き危機感の中でこそ新たなアイディアが創発され、より良い会社が作られる…今の京セラは、そういう可能性に満ちているのではないかと感じました。本日はありがとうございました。

プロフィール

京セラ株式会社

執行役員 デジタルビジネス推進本部長

土器手 亘氏

1983年4月、京セラに新卒入社。経営管理部でEDP(電子データ処理)と出荷業務を担当した後、社内のCAD/CAMシステム、製造系システム、業務系システムの構築を担当。1995年に京セラコミュニケーションシステム(KCCS)設立とともに出向・転籍し、京セラの基幹系システム、顧客企業向けシステム構築をマネジメント。若手SEの教育・育成プログラム作成にも関わる。2020年4月、デジタルビジネス推進本部の発足とともに京セラ執行役員、およびデジタルビジネス推進本部長に就任。

株式会社リクルート

『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

1988年にリクルート入社後、人材事業の企画とメディアプロデュースに従事し、TECH B-ing編集長、Tech総研編集長、アントレ編集長などを歴任する。2007年からリクルート経営コンピタンス研究所に携わり、14年からリクルートワークス研究所Works兼務。2016年4月、リクナビNEXT編集長。2019年よりHR統括編集長就任。コーポレートコミュニケーション、コンテンツマーケティング、政策企画室調査室を兼務。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。