セラミック技術をベースに、電力や自動車、電子機器などの製品を手掛けるグローバルメーカー、日本ガイシ。現在、海外拠点を含めた「NGKグループ」として、カーボンニュートラルとデジタル社会を見据え、大規模な事業変革、人事変革に取り組んでいます。

これからの日本ガイシ、およびNGKグループが目指す人事制度の在り方や今後の戦略などについて、執行役員人材統括部長である野崎正人氏に伺いました。

(お名前)

日本ガイシ株式会社 執行役員 人材統括部長 野崎正人氏(写真左)

株式会社リクルート HR 統括編集長、『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫(ふじい・かおる)(写真右)

目次

カーボンニュートラルとデジタル社会に貢献するべく、5つの変革に着手

藤井薫編集長(以下、藤井) 野崎さんは、財務経理畑を中心に経験を積まれ、海外経験も豊富と伺っています。簡単にこれまでのご経歴を教えていただけますか?

野崎正人氏(以下、野崎) 1990年に新卒入社し、最初に配属されたのは経理部で、4年間経理業務を担当しました。その後、国内グループ会社の経理を2年間担当した後に、米国のNGKロックに経理兼アドミニストレーション担当として赴任しました。

初の海外であり勢い勇んで行ったのですが、最初は言葉がわからず苦労しましたね。ボルチモアの製造拠点に4年間務めた後に、バージニア州の拠点に移りましたが、そのあたりから何とか成果を上げられるようになりました。

2004年に帰国して電力事業本部の企画部に入り、事業企画や予算管理を担当。その頃、祖業であるがいし(碍子:電気を絶縁し、電線を支えるための器具)の国内での売れ行きが減少し、海外展開に注力するために中国の現地法人に経理とアドミニストレーション担当として赴任しました。

帰国後は電力事業本部のガイシ管理部長として、新たなビジネスプランの企画立案などに関わった後、2020年に人事担当となり、現在に至ります。

藤井 経理、アドミニストレーション、企画、人事…と、海外を含めいろいろな現場で経験を積まれてこられたのですね。

本日は、執行役員人材統括部長である野崎さんに、NGKグループビジョンに必要な「5つの変革」実現に向けた人材戦略などについて伺えればと思います。まずは、現在グループを挙げて取り組んでいる中長期ビジョン「NGKグループビジョン Road to 2050」について教えていただけますでしょうか?

野崎 ビジョン制定に先んじて、2019年、創業100周年を機に「社会に新しい価値を そして、幸せを」というNGKグループ理念を制定しました。

これまで当社は、独自の技術で社会に新しい価値を提供し、人々の暮らしの向上や産業の発展、地球環境の保全に貢献してきました。これからも、我々の取り組みが世界の一人ひとりの幸せにつながることを信じて活動を続けていこう…という姿勢を改めて言葉にしたものが、この理念です。

その2年後である2021年に策定したのが、中長期ビジョンである「Road to 2050」です。その中で、ありたい姿として「独自のセラミック技術でカーボンニュートラルとデジタル社会に貢献する」を、なすべきこととして「5つの変革により事業構成を転換する」を挙げています。

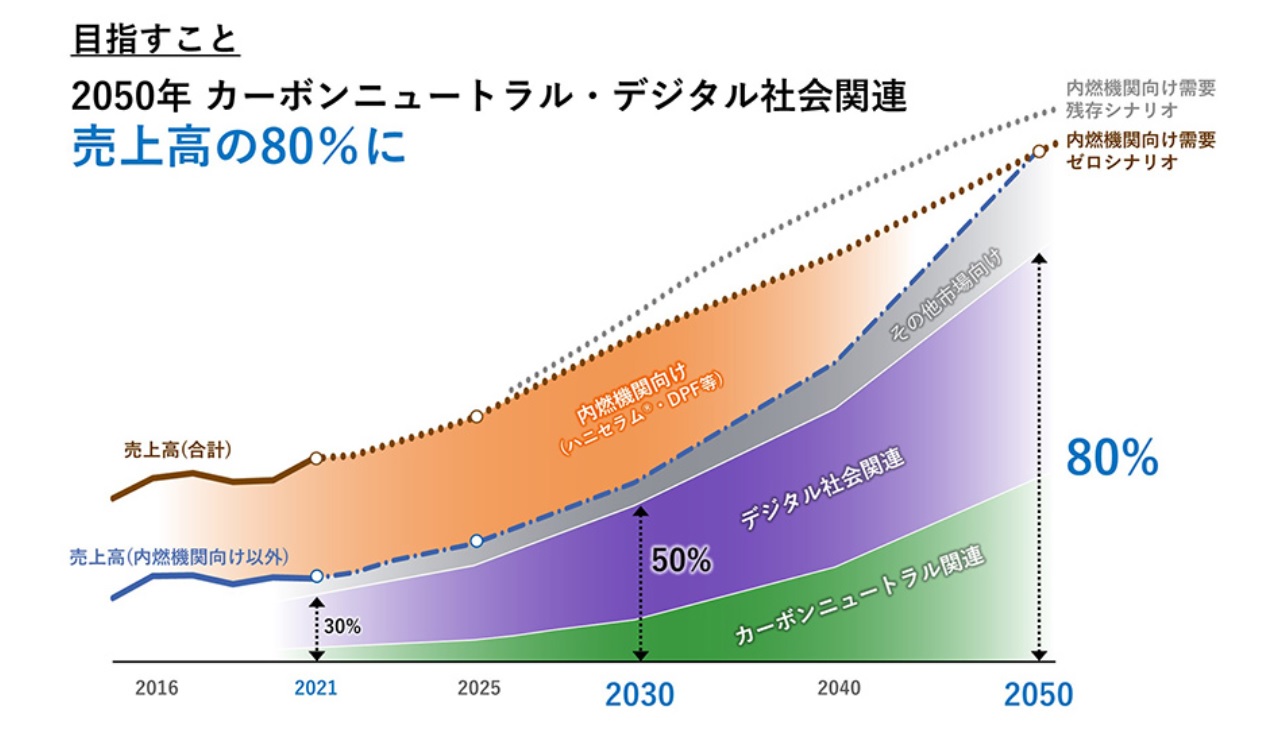

この中長期ビジョンのゴールは25年後の2050年ですが、NGKグループ全体の100年後、200年後までをイメージした上で、私たちが取り組むべき社会課題をカーボンニュートラルとデジタル社会と設定しました。2050年には、カーボンニュートラルとデジタル社会関連の事業が、売上高の80%を占める状態にすべく、事業転換を進める計画です。

これらの社会課題解決のために必要な変革が、「ESG経営」「収益力向上」「研究開発」「商品開花」「DX推進」の5つです。ESGを経営の中心に位置づけて「稼ぐ力」を高めて成長への循環を生み出し、研究開発と商品開花への取り組みを進めます。そして、全体変革の推力としてDX推進に注力する方針です。

藤井 社会課題に真摯に向き合うための、5つの変革なのですね。

野崎 日本ガイシが設立されたのは、国内で電力が普及し始めた1919年。送電時の重要なパーツである「がいし」の製品化に日本陶器(現・ノリタケ)が成功し、分離独立したのがスタートです。国家のため、そして人々の暮らしを支えるため、電力普及に伴う送電インフラ構築ニーズに応えたいとの思いで、がいし事業に取り組んできました。

その後、1976年には米フォード自動車への、セラミック技術を応用した自動車排ガス浄化用の触媒担体導入に成功。自動車の急速な普及による環境汚染を受け、排ガス規制が高まる中、当社の「自社の技術で社会課題を解決したい」との思いが実った格好です。これらに代表されるように、会社設立以来、社会の困りごとを当社の技術で解決することに注力してきました。

そして現在。これまでの成長領域が徐々に縮小していくことが予想される中、改めて「今後の社会の困りごと」は何かを考え抜き、カーボンニュートラルとデジタル社会に取り組むべきだと考えたのです。この2つのテーマにおいて、当社の技術で貢献できる領域は多く、第3の創業につながると捉えています。

具体的には、大気中に含まれるCO2を直接吸着・吸収し回収する「ダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)」向けの吸着材などが挙げられます。これは、自動車排ガス浄化用セラミックスで実績のあるハニカム構造体を応用したものであり、創業以来培ってきた技術を、新たな分野で活かすことができています。

変革を実現するのは「人」。一人ひとりが力を存分に発揮できる環境を整備

藤井 既存技術の深化と探索を繰り返しながら、新たなビジネスへとトランスフォームさせる…事業領域はどんどん広がっており、御社で働く人々の「打席」もたくさん用意されていると感じました。それに伴い、人材育成方針も変革中にあるとのことですが、具体的な内容を教えていただけますか?

野崎 2019年の理念、2021年のビジョン制定を受け、2023年に人的資本経営方針を新たに打ち出しました。

事業変革を実行するのは「人」です。そこで、5つの変革を実現するための能力、マインドを持つ「人材像」を設定しました。具体的には、「高度な知識、技術、能力を身につけ、主体的に問題に取り組む人材」「チームワークを発揮し、粘り強く成果につなげる人材」「自律的に成長し、自身と会社を変革し続ける人材」の3つの人材像を掲げ、育成に取り組んでいます。

ここで挙げた能力、マインドは、当社の社員の多くがすでに持ち合わせているものではありますが、「自律」についてはこれからのテーマだと捉えています。皆で目線を合わせ、意識を高めるためにも「自律」という言葉を取り入れました。

藤井 「キャリア自律」はともすると、一人だけで選択や意思決定をしなければならない「キャリア孤立」になりがちです。私たちは、企業と個人が信頼関係を育み、個人のキャリア形成に共に向き合う「キャリア自律支援」の在り方を「キャリア共律」と名付けて発信していますが、調査では「キャリア共律」的な支援や職場での対話の質が、個人の「活躍実感」「キャリア自律意識」、ひいては「仕事・組織への愛着や結びつき」を高めることがわかっています。

御社が新たに、「自律的な成長」への変革を実現できる人材像を取り入れたことで、社員の自律をサポートする企業という姿勢が皆に伝わり、これまで以上に「キャリア共律」が成されるだろうと感じました。

野崎 おっしゃる通りですね。そして、人材像を明確化するだけでなく、これらの人材が自身の持てる力を十分に発揮できるように、職場環境の整備にも取り組んでいます。具体的には、「多様性を尊重し、さまざまな人が活躍できる職場」「豊かで活気あふれる職場」、そして「挑戦を後押しするオープンな職場」づくりに注力中です。

これらを敢えて明文化したのは、今の自社に不足している環境だと捉えているからです。

当社はこれまで「uniformity(ユニフォーミティー)」(画一性、同一性)を大切にしてきました。製品のバラツキを抑え、顧客に満足してもらえる高品質の製品を提供するべくユニフォーミティーを追求し続けるという、当社の品質管理の根幹をなす考え方です。これが、グローバルでの世界同一品質の実現へと受け継がれ、現在の我々の事業成長を支えてくれていると理解しています。

ただ、これからはユニフォーミティーだけを追求していては、新しいものが生み出せません。その思いが「多様性の尊重」という言葉につながりました。

これまで大事にしてきた考え方を切り替えるのではなく、新しいことを加えることになるため、当社にとってはチャレンジングではありますが、異なる文化で経験を積み、異なる考え方、異なるバッググラウンドを持つ人々が活躍できる環境をつくることが、5つの変革実現につながると考えています。

藤井 多様な人材を新たに採用するのはもちろんですが、すでに御社で働いている方々も「多様性」を内包しているケースが多いのではないでしょうか。環境が整備されることによって、一人ひとりが自身の多様性を発露しやすくなるかもしれませんね。

野崎 そうですね。多様性の発露を促すべく、環境整備と共に既存社員へも積極的にメッセージを出していきたいと考えています。そして、たくさんのトライアルをしないと、新しいものは生み出せません。社長の小林(茂氏)も常々、失敗を恐れるなと発信しています。「挑戦を後押しするオープンな職場」を実現することで、良いトライアルを増やすことができると考えています。

そして、これらを支えるのが、「豊かで活気あふれる職場」です。多様な人材が活躍するには、職場が豊かで活気あるものでなければなりません。当社のWell-being(ウェルビーイング)に関する考え方でもありますが、やりがいのある仕事と自身の成長、尊敬できる仲間、こころと身体の健康、働きに見合う報酬、家族や友人と過ごせる時間などの総和が、豊かさや活気につながると捉えています。

若手・中堅だけでなく、シニア人材が活躍しやすい制度も導入

藤井 そんな中、人事制度の大幅な改革にも取り組んでいると伺っています。

野崎 大小さまざまな改革に継続的に取り組んでいますが、最も大きなものは、2025年4月に行った基幹職(管理職)の人事制度の改定です。

これまで1種類のみだった等級を複線化し、高度な専門知識やスキルの発揮に特化して業務を行うエキスパート等級や、組織マネジメントに特化したマネジメント等級を新設し、多様な人材が活躍できる体制を整えています。

そして、ジョブディスクリプションにより全ての職務を明確化し、担う職務に応じて等級を決定するとともに、年齢による処遇の低下や役職定年を廃止しました。

このほか、社内スカウト制度の新設、社内公募制度の全基幹職への拡大、評価制度において新たに「行動に対する評価」を導入するなど、年齢や在籍年数にとらわれず職務内容に応じた処遇を実現する内容となっています。

これに先んじて、全従業員に65歳定年制を導入し60歳以降も年収を維持、各人の努力や成果がより適正に反映される評価制度への改定など、一般従業員の人事制度も改定済みであり、有能な若手・中堅人材の創出へとつなげています。

藤井 基幹職向けの人事制度改定は、かなり踏み込んだ内容ですね。

野崎 「なぜこの改革が必要なのか」を発信し続けるのは大変でした。なぜならば、今この瞬間だけを見れば、当社の業績は順調であり、これまで培ってきた技術や守ってきた経営方針が、現在も大きな成果をもたらしてくれているからです。そのため、大きな改革は必要ないのでは?との考えを持つ人も少なくなかったのです。

しかし、事業環境は目まぐるしく変化しており、2050年どころか10年先20年先を考えても、当社が成長し続けるにはこの改革が必要不可欠です。その思いや考えを発信し続けることで、皆に目線を高く持ってもらえるよう意識しています。

藤井 どの取り組みも抜本的でありチャレンジングだと感じますが、特に60歳定年を見直して65歳定年制にする、60歳以降も年収を維持するといったシニア活躍への取り組みには、非常に感銘を受けました。労働力不足の中、シニア活躍は大きな社会課題ですが、年齢や属性に限らず多様な才能を開いていくチャンスがある点が魅力的だと感じました。

野崎 定年延長には早くから取り組んでいましたが、実は「58歳での役職定年」は変えていませんでした。60歳定年の時は、58歳で役職定年し、残り2年で引き継ぎなどを行ってもらうイメージでした。しかし定年が延びたことで、「7年間、何のポストもない」状態になり、しかも段階的に年収が減ってしまうことで、どうしてもモチベーションダウンしてしまう人が多かったのです。考えてみれば、誰しも頑張る意欲を失いかねないおかしな制度なので撤廃しました。これは、シニア人材に活躍してほしいという思いの一つの表れでもあります。

実際、役職定年撤廃を機に、イキイキ楽しそうに働いているシニア人材が増えたと感じますね。60歳でグループマネージャーに就任した例も複数ありますし、60歳を過ぎて一度は離れた部長職に返り咲いた人もいます。

なお、シニアが活躍できる環境整備に伴い、ミドルシニア人材の中途採用も積極的に行っています。新規事業を展開する上で、当社では手薄の経験・スキルを持った50代のエンジニアや、最先端部材に関する開発経験のある50代スペシャリストなど、数多くのベテラン層を採用しています。

年齢や在籍年数に関係なく思う存分チャレンジしてほしい

藤井 さまざまな変革とチャレンジを行っている御社に、興味を持っているビジネスパーソンも少なくないと思います。ぜひ最後にメッセージをお願いします。

野崎 私が初めて人事の仕事に就いたのは2020年、54歳のときです。経験のない分野であり、最初の数カ月間は半泣きでしたね。これまでの人事変革の資料を読み込み、自分でも人事の仕事を独学して、それをもとに自分なりに考えて…を繰り返しました。

その結果学んだのは、「いくつになっても何とかなる!」ということ。やる気があれば、50を過ぎてもまだまだチャレンジできる。なので、若い人はもちろん、ミドルシニア層にもぜひチャレンジしに来てほしいですね。

転職うんぬん抜きにしても、私と同世代のミドルシニア層には「まだまだこれから」と伝えたいですね。人生100年時代においては、あと40年ぐらい活きる可能性もある。まだまだ先は長いので、自分のスキルを磨き続けてどんどん現場で活かしてほしいし、持っていないスキルがあれば新たに身につける時間も十分にあります。

人生における幸せはいろいろありますが、個人的には「成長すること」と「目標を達成すること」はかなり大きな幸せではないかと思っています。ミドルシニア人材もぜひ学び続けてほしいし、アップグレードしてほしい。そして、その場所として当社を選んでいただけるのであれば、とても嬉しいですね。

藤井 これまでのお話を伺っていると、御社にはシニア人材はもちろん年齢に関係なく多様なチャンスがあり、挑戦もできる、そして評価もフェアネスであるとわかりました。そして、5つの変革に伴い活躍のフィールドも広がっている点も、改めて魅力的だと感じました。本日はさまざまな話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

プロフィール

日本ガイシ株式会社

執行役員 人材統括部長 野崎正人氏

1990年4月日本ガイシ入社。経理部管理課で約4年間にわたり全社の予算取りまとめや月次の業績報告などを担当。その後、NGKロックなど海外を含めたグループ会社への出向を経験。2011年、電力事業本部ガイシ事業部管理部長に就任。2017年電力事業本部企画部長、2020年人材統括部企画部長、2022年人材統括部ダイバーシティ推進部長兼企画部長、2023年より現職。

株式会社リクルート

HR統括編集長、『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

1988 年リクルート入社以来、人材事業に従事。TECH B-ing編集長、Tech総研編集長、アントレ編集長、リクルートワークス研究所 Works編集部、リクルート経営コンピタンス研究所などを歴任。デジタルハリウッド大学特任教授、千葉大学客員教員。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。