「IT企業からDX企業への転換」を打ち出し、企業変革に注力している富士通。いち早くジョブ型を取り入れ、抜本的な人事制度変革にも取り組んでいます。

富士通が目指す人事制度改革とは?そしてこれからの富士通が目指す人事制度の在り方や今後の戦略などについて、同社のSVP Employee Success本部長の阿萬野晋氏に伺いました。

(お名前)

富士通株式会社 SVP Employee Success本部長

阿萬野 晋(あまの・すすむ)氏(写真左)

株式会社リクルート HR 統括編集長。『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫(ふじい・かおる)(写真右)

社員のエンゲージメント向上が、パーパスの実現につながる

藤井薫編集長(以下、藤井) 阿萬野さんはこれまで一貫して人事畑を歩んでこられたと伺っています。簡単にこれまでのご経歴を教えていただけますか?

阿萬野 晋氏(以下、阿萬野) 「金額・規模・社会インパクト的に大きな仕事がしたい」という思いでIT産業の営業職を志望し、当時はまだ「コンピューターメーカー」だった富士通に入社しました。コンピューターは高額であり、進化の途中にありました。コンピューターの営業に携わることで世の中を良くできるのではないかと思ったのです。

しかし、入社後の配属は人事、しかもせっかく上京してきたのに大阪に戻れという。志望とは異なる配属に、もう辞めようかと思ったほどショックを受けました。でも、まずは与えられた仕事をやってみようと気持ちを切り替え、全力で臨んでみたところ、思いのほか面白く、やりがいを感じることができました。

本社ではなく、大阪という地域拠点にいたことも大きかったと思います。入社2年目ごろから、人の配置や採用育成などといった責任ある仕事をどんどん任せてもらいました。そのあたりから自身のアスピレーション(仕事に対する強い熱意)が営業から人事へと変わったと感じています。

人事は、直接的に利益を生み出す部署ではないので、人事の仕事に打ち込むにつれ自然と「売り上げを上げ、稼いでくれる人たちのために何ができるだろうか?」という発想になりました。現場の最前線で働く営業やSE(システムエンジニア)の皆さんを、人事としてどう支えればいいのか、考え続ける日々でした。

その後、東京に移り、ソフト・サービス事業の担当人事や本社機構で人事制度を担当しましたが、40歳の時に思いもよらず海外赴任のチャンスがあり、シンガポールに3年半駐在。アジアの国を束ねるリージョンのHRディレクターとして、現地法人への駐在だけでなく、プロパー社員の人材マネジメントにも携わり、グローバルな視点など大きな学びを得ました。そして帰国後は外国人上司のもと、グローバル人事や事業の構造改革支援、人事制度変革などを担当し、今に至ります。

藤井 日本のIT業界の事業変革と、それに伴う人事変革をまさに体感されてきたのですね。そんな阿萬野さんに、富士通のパーパスである「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」についてぜひ教えていただきたいと思います。

阿萬野 2019年に時田(隆仁氏)が社長に就任した際に、「IT企業からDX企業への変革」を宣言し、同時に富士通の存在を再定義するために新たなパーパスを定めました。そして2023年には、マテリアリティ(富士通として必要不可欠な貢献分野)の設定を行い、パーパスやビジョンを実現するために「地球環境問題の解決」「デジタル社会の発展」「人々のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好な状態)の向上」の3つを定め、それらを支える土台として、テクノロジー、経営基盤、人材を定義しました。

このマテリアリティには、「人」という言葉が数多く出てきます。当社は以前から「お客さまへの価値源泉は人である」との考え方を持っていますが、最近その考えが顕著になっています。

社員一人ひとりがエンゲージメント高く、能力を最大限発揮して活躍し続けることが、本人と会社の成長ならびにパーパスの実現につながります。もともと富士通は多様な人材が働いている会社ですが、「社内外の多才な人材が俊敏に集い、社会のいたるところでイノベーションを創出する企業へ」をHRビジョンとして掲げ、それを体現する仕組みの一つとして、ビジネスや組織として最も大きなポーションを占める日本においてジョブ型人材マネジメントを進めています。

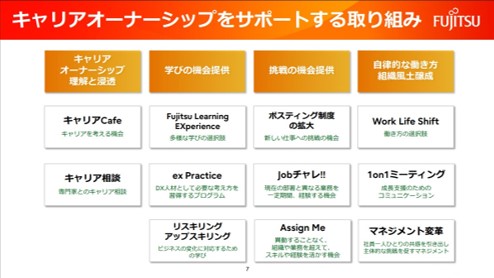

ポスティング制度などさまざまな取り組みでキャリアオーナーシップをサポート

藤井 富士通のパーパスやHRビジョンは、阿萬野さんが率いる部署「Employee Success本部」の名称にも表れていますね。

阿萬野 Employee Success本部となる以前は、人事本部という名称でした。人事管理をしよう、人を育成しよう、スキルを開発しようなど、経営視点による「一つの機能」として名付けられていたと思います。

現在、富士通が人材配置における考え方は、パーパスや組織としてのビジョン、事業戦略などに基づいて組織を適切に設計し、ポジションごとの役割を明確にした上で、最適な人材を配置するという、適材適所ならぬ「適所適材」です。そして社員側は一人ひとりが自分ならではのキャリアオーナーシップを持って仕事に臨む。この両輪が回ってこそ、ビジネスでのパフォーマンスの最大化や、個人と組織の成長が実現できると考えています。

その中での我々人事部門の役割は、顧客価値の源泉である「人」にいかに成長してもらうか、いかにチャレンジングに仕事をしてもらうか、そして会社としてはいかにオポチュニティ(機会)を用意するか。社員全員にオーナーシップを持ってもらい、成功体験を繰り返してもらう、そのためにも、人事管理ではなく人の成長を支援するという姿勢を示す意味で、Employee Success本部と名乗っています。

この姿勢は、さまざまな取り組みにも表れています。

例えば「ポスティング制度」(会社が社内のポジションを公表して社員から応募を募る人事制度)。これまでは、上位ポジションへの異動は上司が部下を引っ張り上げるという意味合いが強くありました。しかし、社会課題を解決するための仕事には決して軽いものや受け身で良いものはなく、オーナーシップと責任感を持って臨むことが重要です。そこで、上から命令されてポストに就くのではなく、「このポストに就いてジョブに臨むことで自分は成長したい、組織に貢献する」という意志を持って自らコミットしに行くという形にしたいと考えました。

ポスティング制度では、グループ内の空きポジションが常に1,000ポジションほど公開されており、入社2年目以降であれば誰でも何度でも手を挙げてチャレンジできます。海外ポジションももちろんあり、チャンスはグローバルに広がっています。

そして、マネージャーへの昇格も、ポスティングで決まります。メンバーを率いてビジネスをけん引する立場こそ、自身のアスピレーションがないと務まりません。ビジネスの実行責任者である本部長も同様にポスティング制度を取り入れており、本部長になりたければ自ら手を挙げるケースが多いです。志があり、プロアクティブな集団にしたいとの思いが、このような制度につながった形です。

藤井 そして阿萬野さんご自身も、Employee Success本部長に手を挙げて就任されたとのこと。ご自身がまさにさまざまな制度を活用し、キャリアオーナーシップを体現されていると感じます。

阿萬野 ポスティング制度もそうですが、キャリアオーナーシップ実現に向けて、あらゆる制度をもって一昔前の会社と社員の関係について考え方を変えようとしています。上意下達のような縦の関係ではなく、「自律と信頼」でつながる横の関係を築けるようにさまざまなことに段階的に取り組んでいます。

キャリアオーナーシップを考える前に、まずは一人ひとりのパーパスを彫りだし、言葉にする対話のプログラム「Purpose Carving」を全社員が行い、そのパーパスに向かって自分で学びをディベロップするためのプラットフォームづくりや、そして自らやりたい仕事にチャレンジするため「ポスティング制度」や、期間限定の異動制度「Jobチャレ!!」などを整備しています。

これらの制度はどれも特徴的ではありますが、一つひとつ独立したものではなく、全体の流れに則ったもので、それぞれの施策がつながっています。

人事制度や仕組みを整備するのが人事の仕事ですが、国内外の12万4千人の社員に腹落ちしてもらい、実践行動に移してもらうための支援を行うことも人事の重要な役割です。当社のすべての人事制度や仕組みの変革は、一人ひとりの行動の変容を促すためのもの。ここに注力しないと意味がありません。

いくら良い制度を作っても、そう簡単には浸透なんてしません。何度も繰り返し伝え続け、一人ひとりにすり込んでいくことが重要です。この「すり込み」を行うのが、私たち人事、そして個人のキャリアオーナーシップを支えるマネジメント層です。

いくら本人にやる気があっても、チャレンジするための環境を整えたり、対話を通じて適切に目標設定や評価を行ったり、フィードバックを行ったりするマネジメント層がいないと浸透は不可能です。マネジメント層のアップスキリングに注力し、「社員のチャレンジを支えるのは人事だけでなく、皆さんです」と強調し続けていきます。

藤井 私たちが行った「キャリア自律」の調査でも、「上司が社外の視点でのアドバイスをしてくれた」「上司から、新しい業務、機会で得られる経験やスキルの説明がなされた」など、「上司の対話力」が個人の「キャリア自律意識」を高めることが明らかになっています。

上司や企業と個人が、個人のキャリア形成に共に向き合う在り方を、私たちは「キャリア共律」と名付けて調査発信していますが、そうした「キャリア共律」的な支援や職場での対話の質は、個人の「キャリア自律意識」、ひいては「仕事・組織への愛着や結びつき」を高めることもわかっています。

阿萬野 「上司の対話力」という面では、まだまだ課題は残っていますが、まずはマネジメント層が、メンバー一人ひとりと対話し、本人のアスピレーションを引き出す地盤はできてきたと感じます。マネジメント層とメンバーが向き合い、自身が成長するために必要なものは何か、1on1で対話(ダイアログ)する。そして、そこから生まれた新たな思いや発想をチャレンジにつなげ、そしてともに振り返り改善を繰り返すことで、自身と富士通の成長、パーパス実現につなげていく…そういう仕組みを確立したいと考えています。

藤井 これらの仕組みに対応するため、評価制度も新たにつくられたと伺っています。

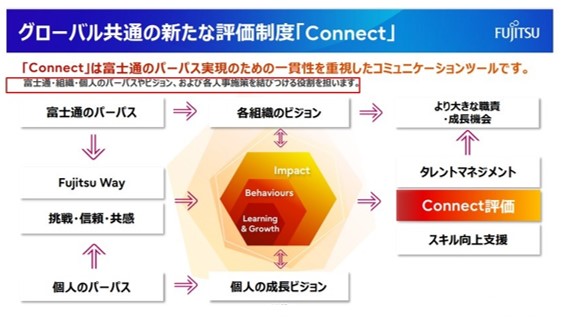

阿萬野 おっしゃるとおり、グローバル共通の新たな評価の仕組み「Connect」を新設しました。我々は社会課題の解決を生業にする会社ですから、目標管理を目的としたものではなく、社会に対して、組織やチームに対してどれぐらいインパクトを出せたのか、パーパス達成に向けてどれぐらい行動できたのか、どれだけ学び、成長できたのかを対話し、可視化するツールと捉えています。

マネージャーとメンバーが、マンスリーの1on1に加えて四半期に1回、振り返りとリフレクション(内省)を行い、それを活かして次はどう行動すればいいかという「Connect Conversation」を行っています。

この取り組みはまだ始まったばかりですが、「対話をして次に向かう」というスタイルは次世代型のマネジメントとして重要だと考えています。上意下達ではなく、かといって傾聴だけしていればいいわけではなく、対話によって人を成長させる。それを体現する仕組みと考えています。

シニア人材が、重点ビジネス領域「モダナイゼーション」をけん引する

藤井 ジョブ型人材マネジメント、キャリアオーナーシップによって、富士通ではシニア人材が活躍していることもぜひご紹介したいと考えています。

阿萬野 日本ではまだ伝統的に定年の仕組みは残ったままの会社も多く、当社でも定年制度があります。ただ、年齢に関係なく活躍し続けたいという心意気や、絶えずスキルを磨こうとする姿勢、行動し続ける力があれば、何歳になっても組織に貢献できると考えており、シニア層にも働き続けてもらいたいというのが富士通の基本姿勢です。

それに伴い、管理職の役職定年は数年前に廃止しました。したがって、定年後60歳を超えても現役としてラインマネジメントをしている人もいるし、スペシャリストとして活躍しているシニアもいます。

なお、定年制を廃止していないのは、定年前に、いったん立ち止まって自身のキャリアについて考える機会は大切だと考えているからです。本来は20代、30代、40代でも自分の将来のキャリアは考え、行動していくことを期待しており、それを支援する仕組みも整備しています。。

藤井 シニアにどのような領域で活躍してもらいたいと考えておられるのでしょう?

阿萬野 代表的なのはお客様システムの「モダナイゼーション」領域です。モダナイゼーションとは、古くなったハードウェアやソフトウェア(レガシーシステム)を現代的なシステムへと刷新することを指す言葉です。基幹系システムの老朽化やIT人材不足などの問題が深刻化しており、モダナイゼーションで企業がDX化を進め、市場の変化に対応できるよう変革していく必要があります。

富士通では、お客さまのITシステムの変革を担うモダナイゼーションを、重要な事業領域として捉えています。

ありがたいことに、これまで官公庁や金融機関などのパブリック分野や様々な業種のエンタープライズ分野のシステムを多数扱ってきました。これらお客さまに、モダナイゼーションを進めていただき、さらなる事業成長につなげていただきたい。そのために富士通が全面的にサポートすることで、DX化も進めていきたいと考えています。

ただ、レガシーなシステムをひも解き、最新のものに刷新するには、汎用機の仕組みや当時の言語を理解している人でないと難易度が高いものです。設計書もマニュアルも残っていないケースもある中で、この仕事を任せることができるのは、実は50歳以上の方や、すでに一度現役を引退した人も含めたシニア層です。

この方々に活躍してもらうべく、2023年12月に導入したのが「モダナイマイスター制度」です。モダナイゼーションを推進するにあたり、必要なスキルとマインドを備えた人に「モダナイマイスター」の称号を付与し、独自の給与体系を適用。60歳の定年後も、一般社員同等の給与水準を維持します。また、再雇用の上限年齢(65歳)を超えて働き続けることも可能としています。

成果レベルによっては、定年を過ぎても報酬がむしろ上がる人もいます。これがジョブ型の良さの一つ。年齢に関係なく活躍する機会は、モダナイゼーションに限らず、今後もさまざまな領域であると考えていますし、専門性があり意欲的なシニアにはチャレンジし続けてほしいと期待しています。

藤井 全国には素晴らしいスキルを持っているのに埋もれているシニアがたくさんいますが、そんなシニアが勇気づけられる取り組みだと感じます。

阿萬野 当社で働くシニアにも、ぜひそのように感じてほしいですね。一方で、事業の移り変わりとともに富士通グループの中だけに必ずしも本人が希望するオポチュニティ(機会)があるとも限りません。

ただ、学びのプラットフォームをはじめとして、新たなキャリアの選択肢を増やすためのサポートは十分に行っていますし、ほかにチャレンジしたいことができればポスティングなどを活用したり、グループの外も含めてどんどん可能性を広げたりすることができます。これこそが、本当の意味でのキャリアオーナーシップであり、自分自身で自分が活躍する場所を決めるということになると考えています。

藤井 しかも、独りぼっちで選択するのではなく、「対話をして次に向かう」次世代型のマネジメントに挑戦されている。さらに、年齢に関係なく、スキルを磨こうとする姿勢、行動し続ける力があれば、組織に貢献できるという人への眼差しがある。切磋琢磨しあう仲間と共に、未来の自分にConnectしていく。そんな機会と関係を育む富士通の中で、多様な人材が活躍する未来が楽しみになりました。本日はいろいろな話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

プロフィール

富士通株式会社 SVP Employee Success本部長

阿萬野 晋氏

1992年富士通入社。事業担当人事を経て、2004年より幹部社員・一般社員制度企画を主導。09年から約4年間、シンガポールに駐在し、帰任後はグローバル人事などを統括。20年から新たな働き方「Work Life Shift」を含む労務政策全体を統括し、21年4月より現職にて、ジョブ型人材マネジメントをベースとした採用から育成、キャリアオーナーシップ促進やポスティングなどの成長支援、制度企画、エンゲージメント、ウェルビーイング推進を主管。

株式会社リクルート

『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

1988年にリクルート入社後、人材事業の企画とメディアプロデュースに従事し、TECH B-ing編集長、Tech総研編集長、アントレ編集長などを歴任する。2007年からリクルート経営コンピタンス研究所に携わり、14年からリクルートワークス研究所Works兼務。2016年4月、リクナビNEXT編集長。2019年よりHR統括編集長就任。コーポレートコミュニケーション、コンテンツマーケティング、政策企画室調査室を兼務。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。