西日本エリアの通信ネットワークを支えているNTT西日本。社員の自律的なキャリア形成をめざし、業務を15分野に分けた専門分野別人事制度や、管理職を対象にしたジョブ型人事制度の導入など、さまざまな取り組みを行っています。

これからのNTT西日本がめざす人事の在り方や今後の戦略などについて、常務執行役員総務人事部長CHROの梶原全裕氏に伺いました。

(お名前)

西日本電信電話株式会社 常務執行役員 総務人事部長 CHRO

梶原全裕(かじわら・まさひろ)氏(写真右)

株式会社リクルート HR 統括編集長、『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫(ふじい・かおる)(写真左)

目次

社員全員で作ったパーパス実現をめざし、社会課題に向き合い続ける

藤井薫編集長(以下、藤井)

梶原さんは、1991年の入社以来、主に人事畑を歩んでこられたと伺っています。簡単にこれまでのご経歴を教えていただけますか?

梶原全裕氏(以下、梶原)

出身は福岡、大学は東京で、最初は北九州の支店に配属されました。当時はまだNTT再編成前で1社体制だったため、4年目に東京にあるNTT本社に異動して労務を担当。再編成後はNTT西日本の労務部門の主査などを担当しました。

その後、人事部門に移り、人事制度設計や配置など一通りの業務に携わり、課長、部長職を経験。そこからホールディングスで人事の統括などを経験し、今に至ります。途中、四国や九州で営業部長や支店長に就いていた時期もありますが人事・労務畑がメインになります。

藤井

入社以来30年超、主に人事の側面から日本経済の変動や災害からの復興などを支え、人事変革に向き合ってこられたのですね。

本日は、現在CHRO(最高人事責任者)を務める梶原さんに、「事業戦略と人材戦略」「戦略実現に向けた制度改革への取り組み」、そして「具体的な採用・登用戦略」などについて伺えればと思います。

まずは、NTT西日本の事業戦略について伺います。2021年に “「つなぐ」その先に「ひらく」あたらしい世界のトビラを”というパーパスを定めておられますが、このようなパーパスを作った背景・課題感などを教えていただけますか?

梶原

このパーパスはNTT西日本の存在意義を明文化したもので、社員全員で作り上げたものです。いろいろな部門、さまざまな年代の社員が意見を出し合い、精査して練り上げました。

パーパスには、「つなぐ」「ひらく」という2つのキーワードがあります。

「つなぐ」は、通信会社としての基本的な使命、すなわち日々通信ネットワークを皆さんにしっかりお届けし、生活環境や働く環境を支え続けるという我々のミッションを示しています。もちろん災害などの非常時には、即インフラを立て直すべく行動し「つなぐ」に力を注ぎます。

そして、あたらしい世界のトビラを「ひらく」は、お客さまとともにより良い未来につながるべく歩み続けるという姿勢を示しています。今は、北村亮太社長が策定した中期経営計画―「NTT西日本の持続的な事業成長に向けた5本柱の取り組み」―である、(1)光サービスの成長・拡大、(2)レガシー系サービス等からの着実な移行、(3)公共分野等における社会基盤ビジネスの拡大、(4)成長事業の更なる拡大、(5)CX向上とコスト競争力強化、の5つに本腰を入れて取り組み、アウトプットを出し続ける考えです。

パーパスは当社にとって普遍的な存在であり、いわば永遠の目標と言っても良いかもしれません。われわれ総務人事部の役割は、このパーパスに則り、経営戦略を実現するために最適な人材の採用・育成・配置に注力することだと捉えています。

15の専門分野ごとに、各々が自身の専門性を追求する

藤井

NTTグループでは現在、2027年を最終年度とした中期経営計画を進めておられます。今がちょうど中間地点のあたりかと思います。クラウド、セキュリティ部門を新設して、専門人材を現在の約3,000人から、2027年度に約5,000人に増やすというチャレンジブルな目標を発表されていますが、組織全体のケイパビリティを上げるために、具体的にはどのような取り組みを行っていますか?

梶原

ネットワークで地域を支え、お客さまの価値創造につなげていくことが我々のミッションですが、そのためには各々が自身のスキルを高め続けなければいけないと考えています。特にクラウドやセキュリティ、生成AIやDXなど、高度な付加価値がついたプロダクトを作り続けないと、お客さまにご納得いただくことはできません。そこで、社員一人ひとりが常に専門性を磨き、高度なスキルを身につけてもらうために、さまざまな取り組みを行っています。

もちろん、キャリア(経験者)採用にも力を入れていますが、これらの高度なスキルを持つ専門人材は、当然ながらいろいろな会社から引っ張りだこであり、採用難易度が高いのが特徴。そのため、キャリア採用に注力しつつも、現有勢力である既存社員それぞれにスキルレベルを高めてもらいたいと考えています。

そのために取り組んでいることは主に2つあります。

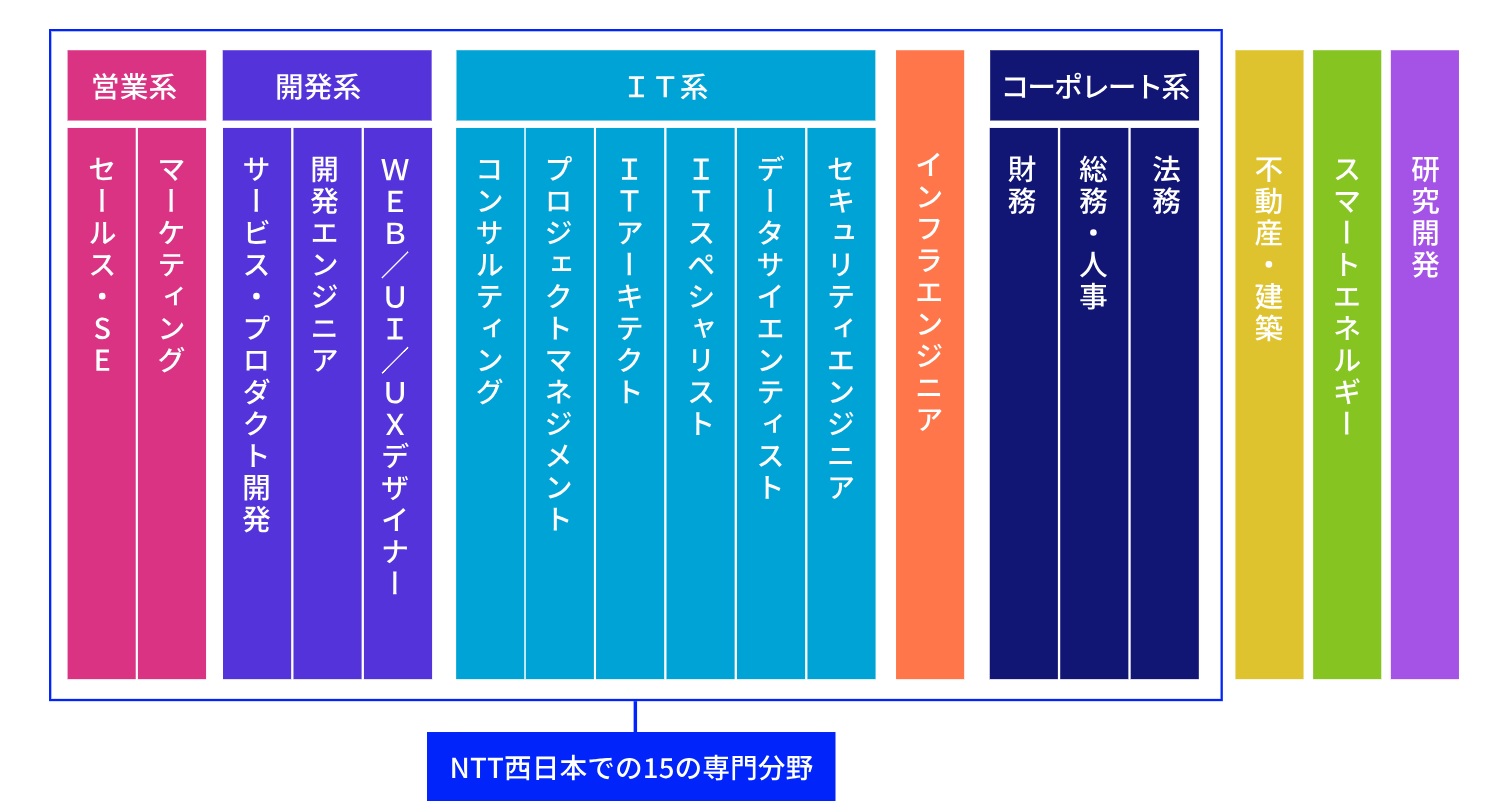

NTTグループの18の専門分野のうち、NTT西日本では15の分野を専門分野と定めています。そして、社員は主に、この15分野のいずれかにカテゴライズされています。そのカテゴライズされた専門分野について、各々がスペシャリティを高めるための仕組みづくりを進めています。

もう1つは、まさに今注力していることですが、セキュリティ、AI、クラウド等の7領域を中期経営計画を達成するための主幹領域と捉えて、CoE(Center of Excellence)組織に専門人材の育成・配置を任せています。

これまで育成や配置は総務人事部が一元して行っていましたが、CoE組織に権限を委譲し、われわれ総務人事部はそれをサポートするという体制に切り替えました。総花的ではなく、注力分野に集中して育成することで高い成果につなげたいと考えています。

これまでは、どちらかというと「何でもできるジェネラリスト」を中心に育成してきましたが、市場環境や事業環境が目まぐるしく変化する中で、このままではお客さまのご要望に応え切れないと実感しています。これらの取り組みを通じて、組織全体のスペシャリティを高め、価値提供の精度を高めたいと考えています。

管理職の「ジョブ型」移行で、若手を抜擢できる体制が整う

藤井

ジョブ型の人事制度についても、お伺いできればと思います。NTT西日本では、課長級以上の管理職において、ジョブ型の人事制度を導入していますね。

梶原

はい。以前は完全に年功序列の体制で、「今年は○年入社の人が昇格する年だ」などと決まっていました。当然ながら若手の抜擢機会や、ましてや早期の役員登用もなく、非常に不自由でした。

そんな状況を変えるために、2020年7月から部長級以上にジョブ型の人事制度を導入、2021年10月から課長級以上の管理職全体に対象範囲を広げました。これにより、実力がある人がふさわしいポストに配置できるようになり、人材の活用幅が徐々に柔軟になってきたと感じます。

ジョブ型にすると、年齢や経験年数等に関係なく実力がある人がポストに就くことができます。もちろん、転職してきて間もない人であっても昇格できるので、キャリア採用者にイキイキ働いてもらうための基盤にもなっていると思います。

これまでの体制だと、課長昇格は早くても35~6歳でしたが、現在は30代前半の管理職が増えています。早晩、20代の管理職も現れるでしょう。その体制はすでにできています。

NTTグループでは人事給与制度が統一化されています。ジョブ型への見直しは私がホールディングス在籍時に行ったのですが、年功的要素のある職能型人事制度からジョブ型への人事制度の移行は大がかりな制度改革なので、グループ各社の理解・共感を得つつ、結果としてスピード感をもって対応できました。最初は、正直「大丈夫かなぁ…」と不安を感じる部分もありましたが、蓋を開けてみれば、今やジョブ型のほうが馴染んでいる。変わることが必要なのであれば、まずはチャレンジしてみることが大切なのだと学ばされました。

専門人材グレードを新たに導入、管理職以外にスペシャリストの道も整備

藤井

ここまでのお話を伺いして、NTT西日本には年齢に関係なくスキルアップの機会があり、スキルをベースに評価する態勢が整っていると感じました。そしてさらに、新しく専門人材グレード制も作られたと伺っています。

梶原

その通りです。これまで昇進昇格というと「管理職への任用」が中心でしたが、管理職以外にも道を開くべく、専門性を重視し適正な評価につながる人事制度を導入しました。

⼀般社員については、15の分野ごとに求められる専門性や行動レベルを明確化した「グレード基準」を設定。専門性の獲得・発揮度に応じて昇格・昇給する仕組みを作り、自律的なキャリア形成と、エンプロイアビリティ(働く人の就業能力)の高い専門性の獲得をめざしています。

そして、管理職ではなくても、非常に高度な専門性を有す社員に、ふさわしい処遇・格付けを行う「スペシャリストグレード」を創設。社員のキャリアの選択肢を広げ、更なるモチベーションの向上やパフォーマンスの発揮をめざしています。

社内ダブルワーク、社外副業、フレックスタイム制、リモートワーク…キャリア自律を支える人事制度

藤井

この流れでもう1つ伺いたいのが、働き方の多様化を図り、社員のキャリア自律を支えるための「制度面」についてです。社内ダブルワークや社外副業、1000を超えるスキルアッププログラムなど、さまざまな制度を整えておられますが、その内容や目的を教えていただけますか?

梶原

最初に着手したのは、フレックスタイム制度の改革です。当社グループではおよそ30年前にフレックスタイム制度を導入したのですが、研究開発職にしか適用されておらず、ごく限られた人のみが利用できる制度でした。現在は、多くの社員が利用できるようになっています。

働く時間が自由になると、育児や介護など、時間に制約のある社員も自分のペースで働けるようになります。例えば15時でいったん仕事を中断し、19時まではプライベートな時間に充て、19時以降また仕事を再開して1日7時間半勤務を担保するというような「分断勤務」の社員も増えています。

そして、リモートワーク制度も整備しています。在宅勤務制度は元々ありましたが、東京オリンピックに向け2018年ごろに制度がより柔軟で使いやすくなるよう見直しました。ただ、当初は利用者がほぼなく、在宅勤務も広がりませんでした。しかしコロナ禍で一気に利用が拡大。すでにリモートワークの制度は整備され、さらにこれが重要ですがIT環境も一定整備できていたので、在宅シフトは比較的スムーズに進みました。全国どこからでもリモートワークで働ける制度「リモートスタンダード」も導入し、今では多くの社員がリモートワークを取り入れ、柔軟に働いています。ジョブ型人事制度を導入したからこそ、職務に対して期待される役割が明確になり、社員一人ひとりが自律的に業務を進められるようになりました。これにより、柔軟な働き方自体も促進できるようになっています。

他には、社内ダブルワーク制度も紹介させてください。現在の部署に勤務しつつ、NTT西日本グループ内の別の部署でダブルワークを行うというもので、例えば支店に勤務しながら、週1回は本社のスタッフ業務を担当する、などがあります。社員のインプット向上や、視野拡大、人脈形成などを目的とした制度ですが、手を挙げる社員が多くうれしく思っています。

それぞれ本来の仕事で目標やミッションを抱える中、プラスアルファの業務に携わることになるので、かなり自律的な働き方が求められますが、うまくスケジューリングを行い、相乗効果を発揮している人が多いようです。

なお、社外副業の制度もあります。実は昭和の時代から、届け出し承認をもらえれば兼業は可能でしたが、なかなか行う人がいませんでした。社内ダブルワークと同様、社外の業務経験を通して人脈形成やイノベーション創出、学びの拡大などをめざし、副業を推進する姿勢を打ち出していることから、挑戦する社員も増えています。

そのような組織や会社の枠をこえて活躍する社員を発掘し、賞賛する仕組みとして「E-1グランプリ」(E=越境活動)という総務人事部長表彰を開始しました。「E-1グランプリ」のイベントでは、越境活動をする社員だけでなく、活動を応援する上長も賞賛することで、新しい挑戦を後押しするための企業文化をつくっています。

藤井

キャリアを考える上でのサポートは、どのように行っているのですか?

梶原

代表的なものは、キャリア支援制度。キャリア相談窓口を設け、キャリアコンサルタントの資格を持っている社員がダブルワークで、社員のキャリア相談に対応しています。

また、通信教育やe-learning、社外公開講座、社内研修など、1000を超えるスキルアッププログラムを用意。ICTに関する知識やファイナンス、語学など、さまざまなテーマを準備し、社員の学ぶ意欲をサポートしています。

藤井

社内ダブルワークに社外副業など、NTT西日本では社内だけでなく社外にもチャンスが広がっていて、社員一人ひとりが自分でイニシアチブを取れる状態にあると感じました。

梶原

キャリア自律を推進し社外に「ひらく」ことにも注力すると、外から入りやすくなる一方で、中から外に出る…すなわち人材流出もしやすくもなります。

NTT西日本グループで働く意味・意義をどう提供して、遠心力を求心力に変え、「つなぐ」か?は、今の総務人事部の課題でもあります。定期的にエンゲージメント調査を行い、社員の意識を可視化しつつ、対話を続け、挙がってきた要望に応え、必要に応じて制度化するなどの取り組みを行い続けたいと思います。

また、アルムナイ(退職者)の方々とつながり続け、貴重なインプットをもらい、ともに新たな価値を創造し続けるためのプラットフォームとして、アルムナイコミュニティも運用開始しています。

藤井

「キャリア自律」はともすると、一人だけで選択や意思決定をしなければならない「キャリア孤立」になりがちです。私たちは、企業と個人が信頼関係を育み、個人のキャリア形成に共に向き合う「キャリア自律支援」の在り方を「キャリア共律」と名付けて発信しています。調査では、「キャリア共律」的な支援や職場での対話の質が、個人の「活躍実感」「キャリア自律意識」、ひいては「仕事・組織への愛着や結びつき」を高めることがわかっています。

社内ダブルワークに社外副業で、社内外にキャリアの機会を「ひらく」。社員の方とのキャリア相談で信頼関係を「つなぐ」――御社の「キャリア自律支援」は、働く個人の不安を取り除き、未来の機会に歩みだしたくなる、まさに「キャリア共律」的な支援だと感じます。

パーパスにある2つのキーワード、「つなぐ」「ひらく」は、「キャリア自律支援」の在り方とも響き合いますね。今後の深化が楽しみです。

年齢関係なく、さまざまなバックグラウンドの人が活躍できる環境

藤井

最後に、NTT西日本の人材採用・登用のニーズについてもお聞かせください。

梶原

キャリア採用において特に注力しているのは、コンサルティング、プロジェクトマネジメント、DXなどの「高度領域」と呼ばれる分野です。そして採用の際には、応募者のスペシャリティはもちろんのこと、どのような分野のバックグラウンドを持っているかも重視しています。

当社のお客さまは、あらゆる業界に渡ります。一例ですが、モビリティ、観光や農業などは、社内に知見が少なく、かつお客さまの課題解決になり得る分野。そのような分野で経験を積んできた人は大いに歓迎しますし、多方面で力を発揮できると思います。

藤井

スペシャリストグレードを中心に、ミドルシニアの登用にも力を入れていると伺いました。

梶原

先ほどお話しした「グレード基準」の中の、主に「スペシャリストグレード(SG)」において、ミドルシニアを積極登用しています。ミドルシニア層の中には、経験を積み専門性を磨いてきた方が少なくありません。何らかの秀でたスペシャリティがあれば、SGとして高い処遇を得ながら、専門性を突き詰めることが可能です。

なお、当社は60歳が定年で、61歳から再雇用になりますが、60歳までのスキルを見て再格付けを行い、グレードを設定しています。65歳以上も高いスキルやノウハウを持っていれば、70歳まで1年更新で雇用しています。

これらの取り組みは、「60歳で終わり」ではなく、スキルを磨き、高め続けてほしいとの思いから行っているものです。この取り組みに適した処遇も、早期に整備したいと考えています。

藤井

社歴が長く専門分野を極めてきたシニア層は、その分野や地域で圧倒的なリレーションを持っていたりします。若手、シニアに関係なく、力を発揮できる場とスキルアップの機会を提供するため、柔軟に対応し続けている点が、NTT西日本の魅力なのだと改めて感じました。本日は、ありがとうございました。

プロフィール

西日本電信電話株式会社 常務執行役員 総務人事部長 CHRO

梶原全裕氏

1967年生まれ。東京大学経済学部卒業後、91年にNTT入社。2008年10月総務部門担当部長。09年7月NTT西日本四国事業本部営業部長。11年7月人事部担当部長。14年7月NTT総務部門担当部長(人事/人事制度)。21年6月執行役員九州支店長。23年7月執行役員総務人事部長。24年7月より現職。

株式会社リクルート

HR 統括編集長。『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

1988 年リクルート入 社以来、人材事業に従事。TECH B-ing 編集長、Tech 総研編集 長、アントレ編集長、リクルートワークス研究所 Works 編集部、リクルート経営コンピタンス研究所などを歴任。デジタルハリウッド大学特任教授、千葉大学客員教員。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。