ビジネスにおいて必須のスキルとして注目されるEQ(心の知能指数)。なぜ、企業に重要視されるようになったのか、EQを高めるにはどんな方法があるのか。EQをベースにしたビジネスカウンセリングを500人以上に行ってきた日本トップクラスの専門家でもある大芝義信氏に聞きました。

EQとは何か?

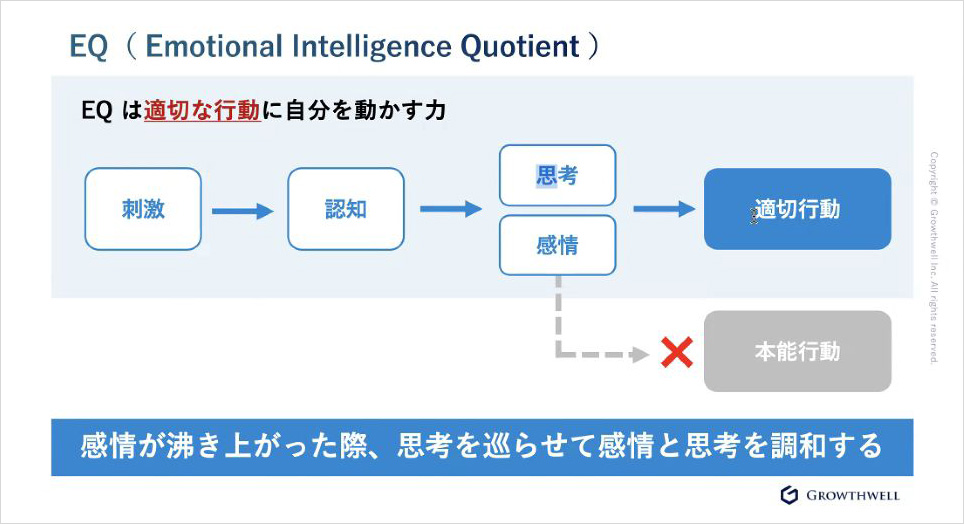

EQ(Emotional intelligence Quotient)とは、心の知能指数を意味します。情動指数と訳されることもあります。ひと言で言うと、「自分の感情を適切にコントロールし、とるべき行動のために自分を動かす力」です。

例えば、ダイエットを続けたいのに、つい寝る前に食べてしまったり、運動するのをやめてしまったりします。なぜなら、そこに感情があるからです。

今日は疲れたからジムに行くのは面倒くさいとか、今日は外を走るのは寒いといった感情が発生して、本能行動に流されてしまう。その思考と感情をうまく調和して、自分を適切な行動に導くスキルがEQです。

一般によく知られているのは、知能の発達レベルを示すIQ(Intelligence Quotient・知能指数)ですが、近年のビジネスシーンでは、頭の良さを示すIQよりも感情をコントロールするEQの高さを求められることが多くなってきました。

顧客や組織内でのコミュニケーションにおいても、EQのほうが必要なスキルであると考えられるようになってきたのです。

どうしてEQが注目されるようになったのか?

EQという概念は、1990年にアメリカの心理学者ピーター・サロイ氏とジョン・メイヤー氏の研究によって生まれた理論で、その後、ダニエル・ゴールマン氏が著書で提唱したことで広く知られるようになりました。

日本に入ってきたのは2000年頃ですが、当時は終身雇用制が基本で年功序列の時代。上司の命令を部下が聞くことは当たり前という環境で、大きく普及することはありませんでした。

しかし今、テレワーク化が進み、モニター越しに上司が部下のマネジメントをすることには限界があると多くの人が気づき始めています。

上司が部下のモチベーションを管理するのではなく、自身がセルフマネジメントして自分を適切行動に導く重要性が増し、本人がどれだけやる気あるかで成果に大きく差が出る時代。EQがより注目されるようになってきました。

EQを構成する3要素とは?

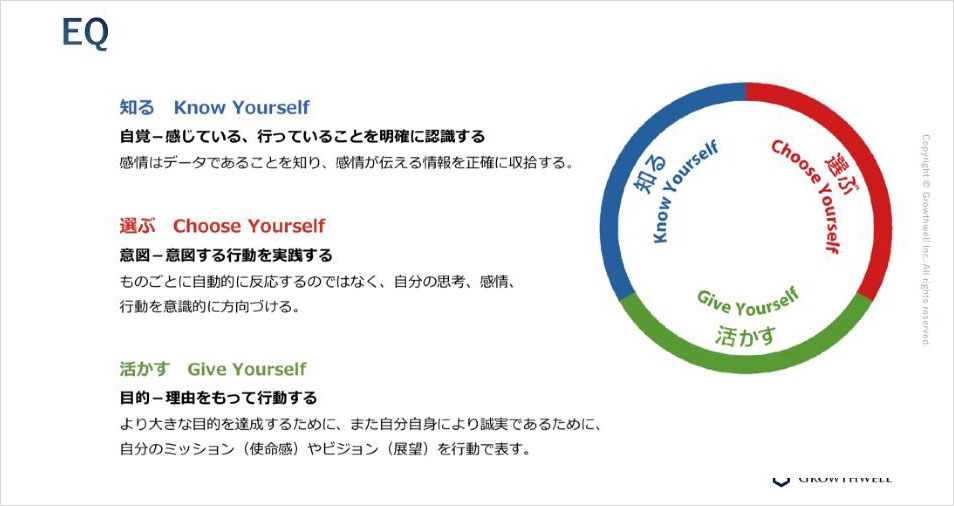

EQを分解すると、以下の3つの段階に分かれます。

第一段階「知る」

自分や自分以外人の感情を知って、なぜその感情が発生しているのかを自覚します。例えば新たに上司から仕事を割り振られて、嫌だなと感じたのはなぜなのか。苦手な分野の仕事だからなのか、終業後の予定が入っているからなのか、感情が湧き起った理由まで認識します。

第二段階「選ぶ」

人は自分の思考や感情に基づいて行動を選択しています。割り振られた仕事を引き受けるのか、断るのか、自分の感情を認知して適切に判断し、より良い行動、やろうと思うことを意図的に選択します。

第三段階「活かす」

選択した行動を活かし、目的意識を持って次につながる関係を築くことも大事です。例えば難易度の高い新たな仕事を引き受ける場合でも、今後はやりたくないのであれば、渋々「わかりました、やります」と前向きではないことを態度で示すこともあるでしょう。

成長のチャンスととらえて、もっとやってみたいと思えば、「やります!」と元気よく答える。自分の展望に基づいて、行動で示すことが「活かす」です。

人は1日の間に数万回ほど感情が発生すると言われていますが、組織で一番多い感情は、心配や不安感情です。

コロナ禍でビジネス環境が大きく変化し、この先の仕事やキャリアプランに不安を抱える方も多いでしょう。そんなとき、どんな行動をとることが適切なのか、EQモデルを使って、感情をナビゲートしていくことが有効です。

EQが高い人とはどういう人か

では、ビジネスシーンでEQが高い人とはどんな人なのでしょう。それは、「求心力がある人」です。自分の感情の状態を把握し、怒りの感情が沸き起こっても立ち止まって考えるなど状況に応じた振る舞いができるから、対人関係においても協力者を多く得られます。

傾聴力があり、周囲の人の気持ちをくみ取って寄り添うことができるため、「この人のためなら」と思わせる求心力があるのです。

知能の発達レベルを示すIQ知能指数の高さは戦略に対して有効です。何か一つのプロジェクトを成し遂げようとしたときに、どういうメンバーで、どういう順番で実行していけば効率よく達成できるかを考えるのはIQの力と言えます。

一方、せっかく良い戦略を立てても、メンバーが能動的に動かなければ実現しません。EQが高い人は、あの人が言うなら、「手伝ってあげよう」「やってみたい」「ついていきたい」と思わせてくれる求心力を備えているのです。つまり、優れた戦略を実行する際にEQ力が必要となります。

EQを高めるためには、感情を記録することが重要

EQを高めるために自分でできることは、自身で感情を記録することです。

特に自分の取りたい行動と実際に取ってしまった行動のギャップが発生していることについて、そのときどんな考え方をしていてどんな気持ちだったのか、思考と感情、行動を記録してみましょう。

見返すことで、感情が発生した原因に気づいたり、感情に流されてしまうケースの共通点がみつかったりするはずです。

例えば、テレワークをしているときに、つい動画を見たりしてサボってしまう人であれば、どんな気分やシチュエーションのときにだらけてしまうのか、逆に集中できたのはどんなときかを記録します。

その結果、外でノートパソコンを広げたときのほうが、仕事に集中できているとしたら、外部環境が大事だということがわかります。自宅よりも図書館に行って仕事をするなどの行動に活かせます。

このように実際の行動と理想の行動のギャップを推し量り、修正を図るだけでも、感情や思考と上手に付き合っていくEQ力は上がっていきます。

このとき大切なのは感情を言語化することです。人は言葉で感情を認知します。「ストレスを感じた」と言っても様々です。

例えば、仕事の納期を一方的に短縮され鬱憤がたまったのか、同僚に毎日、不幸や苦労話を聞かされて憂鬱な気持ちになるのか、ストレスの種類が違えば解消法も違ってきます。

鬱憤は共感してもらうことで晴れますし、憂鬱を吹き飛ばすのは気分転換です。どちらの感情が蓄積されているかを認識しておくことで、週末に友人と飲みに行って共感してもらうのがいいのか、家族や友人とキャンプに行ってリフレッシュしたほうがいいのか違ってきます。

発生した感情を適切に言語化して認識し、解決行動をしっかりとっていくことが、自身のパフォーマンスやエネルギーを一番よい状態に保つために重要なのです。

EQを可視化して自分のクセを認識する

また、自分のEQを可視化して認識することもEQを高める効果があります。学校の勉強に例えるなら、得意な科目や苦手な科目など、自分の偏差値を知らずに受験しても対策のとりようがないのと同様。自分の思考のクセを知りましょう。

EQを測るには、EQに関する書籍を読んだり、セミナーや勉強会に参加したりする方法があります。また、EQの高い人材育成に注力している企業であれば、自社で研修を受けるのも一つの手段です。

EQは今この瞬間から自分の感情や行動を知り、向き合うことができるようになれば、3カ月後にはきっと変化が出てくるはずです。EQの3要素である「感情を知る」「選ぶ」「活かす」の中から、まずは感情を正しく知って解釈するところからはじめて、最後には適切な行動を変えていきましょう。

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

株式会社グロースウェル 代表取締役 大芝義信氏

1975年東京都生まれ。ビジネス・ブレークスルー大学大学院 MBA(経営管理修士)取得。楽天、ミクシィ、GREEで企画開発やプロジェクトマネジメントに従事。AppBankのCTOを経て、現職。中小およびスタートアップ企業のスポットCTO/CIO/PMOとして、IT監査をはじめ技術や経営面のアドバイザーを主軸に活動。また経営者・幹部向けコーチングや事業立ち上げなど幅広く担う。著書に『DX時代のIT導入マニュアル』(Book Trip)、2022年11月には組織と感情をテーマにした新刊を予定している。

1975年東京都生まれ。ビジネス・ブレークスルー大学大学院 MBA(経営管理修士)取得。楽天、ミクシィ、GREEで企画開発やプロジェクトマネジメントに従事。AppBankのCTOを経て、現職。中小およびスタートアップ企業のスポットCTO/CIO/PMOとして、IT監査をはじめ技術や経営面のアドバイザーを主軸に活動。また経営者・幹部向けコーチングや事業立ち上げなど幅広く担う。著書に『DX時代のIT導入マニュアル』(Book Trip)、2022年11月には組織と感情をテーマにした新刊を予定している。

▶ EQ(感情知能)情報メディアサイト「EQバンク」を運営。