Windows女子部は活動5年目を記念し、日本マイクロソフト代表執行役会長の樋口泰行氏の講演を実施した。樋口氏は「ダイバーシティ&インクルージョン」をテーマに、自身のキャリアストーリーからプロフェッショナルとしての価値観、仕事への取り組み方、よりよい未来のための働き方などについて本音で語った。

▲日本マイクロソフト株式会社 代表執行役会長 樋口泰行氏

▲日本マイクロソフト株式会社 代表執行役会長 樋口泰行氏

目次

「一生、大阪で暮らそう」と思い、パナソニックに入社

Windows女子部はテクノロジーやビジネススキルを楽しく学ぶために創設されたコミュニティで、登録メンバー数は290人に上る(2016年5月20日現在)。月1回以上の割合で、Visual StudioやAzure、Windows PhoneなどのMicrosoftのテクノロジーを中心に、さまざまなテクノロジートピックスに関する勉強会の開催のほか、さまざまなWebメディアなどでの情報発信など、積極的な活動を行っている。

▲Windows女子部の5周年記念講演は日本マイクロソフトで開催された

▲Windows女子部の5周年記念講演は日本マイクロソフトで開催された

今回記念講演で登壇したのは、日本マイクロソフト 代表執行役会長の樋口泰行氏。「ダイバーシティは、課題を乗り越えるトリガーとなりうるか?」というテーマで、樋口氏の経験・キャリアからの本音トークが展開された。

ダイバーシティとは、多様な人材を積極的に活用しようという考え方である。その一つが、今、安倍政権も戦略の柱に据えている女性活用という視点だ。

また女性自身も、そういうチャンスを感じながらも、家庭との両立をどうすればよいのか、ロールモデルの少なさから、どうやってキャリアを考えていけばよいのかなど、悩んでいたり不安に思っている人も多いのでは、と樋口氏は指摘する。

キャリアの積み方、考え方という点では、性差は関係なく、参考になるはずと、自身のこれまでのキャリアを話してくれた。

樋口氏は大阪大学工学部電子工学科を卒業し松下電器産業(現パナソニック)に1980年に入社。今でこそ、労働者の流動性は高まっているが、樋口氏が新卒で入社した当時は「転職なんて坂道を転げ落ちるようなもの」と言われていた時代。

樋口氏自身、大阪で育ったので、一生大阪で暮らそうと思っていたのだそうだ。

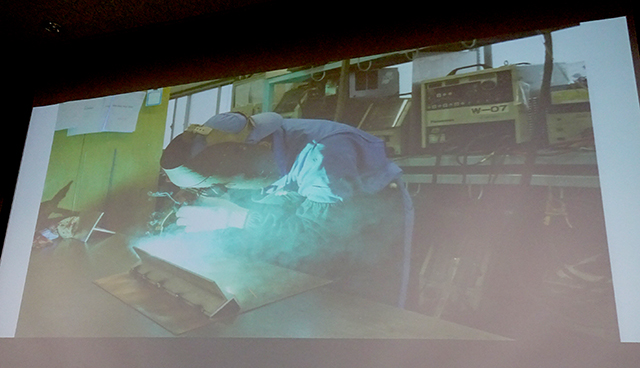

溶接機の開発では、実際に遮光面を被って溶接を経験

入社して配属されたのは溶接機の開発職。新しい溶接機を開発するためには、実際に溶接をしなければその使い勝手がわからない。

樋口氏はなめし革の作業服を着て、遮光面をかぶって溶接している様の写真を写し出し、「こんな感じで、回路を設計しては実際に溶接して、また調整のため回路をいじる。粉じんで鼻の穴は真っ黒。遮光面を被っていても、すき間から火花が入ってきてメガネのレンズが溶け、3カ月ぐらいで、前が見えなくなるんです(笑)。だからメガネ手当というものが出ていました」と笑う。

▲なめし革の作業服を着て、遮光面をかぶって溶接している様子

▲なめし革の作業服を着て、遮光面をかぶって溶接している様子

しかも設計するのは回路だけではなく、トランスや筐体も。営業と一緒に行って溶接の実演も行ったという。

「クレームがあったら飛んで行き、あるクレーム案件では、直るまで返さないぞと缶詰にされたこともあった」と樋口氏は振り返る。

それだけではない。部品のコストダウンの交渉も購買と一緒になって行ったり。「技術者として研究開発に没頭できるような環境ではなかった」と言うのである。

とはいえ、特許も複数取得。しかし今から振り返ると一番身になったのは「若いうちから製造や経理、お客さまなどいろいろな立場の人と接し、彼らの背景やマインドなどを鑑みて交渉しなければならない環境に置かれたことだ」と言い切る。

というのも社会においては、部署間の調整をし、人を動かしたりできることが付加価値になるからである。

「たとえ目の前の仕事が嫌で仕方なかったとしても、一生懸命やればいつか役に立つ。そしてそれはいつか誰かに評価される時が来る。なぜなら評価は一生懸命の度合いと一生懸命やった時間のかけ算だから」と言うのだ。

MBAを取得し、外資系コンサルファームに転職。その後、複数社を経験

転機のきっかけとなったのは、同社のMBA留学制度でハーバード大学経営大学院(MBA)を取得するチャンスに恵まれたことだ。

「本当は技術留学したかった」とのこと。そのため当初はMBAと自分のキャリアが結びつかなかった。留学先では非常に苦労したという。

「日本語で聞いてもわからないことを英語で聞き、それについて発言しないと落第するんです。命からがら、2年間でなんとか卒業できました(笑)」

▲発言しないと落第するので、懸命に手を上げ、発言していたMBA留学時代の写真

▲発言しないと落第するので、懸命に手を上げ、発言していたMBA留学時代の写真

MBAの取得は米国人でも難しく、各クラス約10%が落第する。そして落第になった科目が蓄積すると、放校されるのだ。

「1クラス90人だったので下位9人に入るまいと、とにかく頑張った」と語る。だが、留学から戻ると、会社の風土とは合わなくなってしまったという。

「一生かかってパナソニックにお返ししようと思い帰国したんですが、結果、退職し、ボストンコンサルティングに転職しました」(樋口氏)

この転職が最大の転機になった。ボストンコンサルティングは非常に厳しく、「日本の会社は温かいと痛感した」と樋口氏は語る。とにかく厳しかったと振り返る。

「アップ・オア・アウト(昇進するか、辞めるか)」が当たり前の世界。もちろん昇進に年齢なんて関係ない。

34歳で同社に入社したときの樋口氏の上司は28歳。新卒で1社目が同社なので、樋口氏のように実務で苦労した経験などなかった。

「毎日2時、3時まで仕事するのは当たり前で、あるとき夜中の2時に『これ明日までやってもらえますか』としれっと言われて、心底、ムカついた。いつかはこいつを見返してやるぞと思った」

転職した当時は本当につらく、パナソニックを辞めたときの上司に電話して、「お願いだから戻してと言おうと思った」と言う。しかしそれは未遂に終わったのだそう。

奥様に、『そんな情けないことは、私が許しません』と言われ、思いとどまったこともあった。

純日本的なパナソニック、外資系そのもののボストンコンサルティングという両極端な文化・風土を持つ2社での経験を踏まえたからこそ、「日本企業の生ぬるさを知った」とのだと言う。

自分の会社以外知らないのでは、どう変わっていいかわからない。わからなければ、イノベーションを起こしようがないからだ。

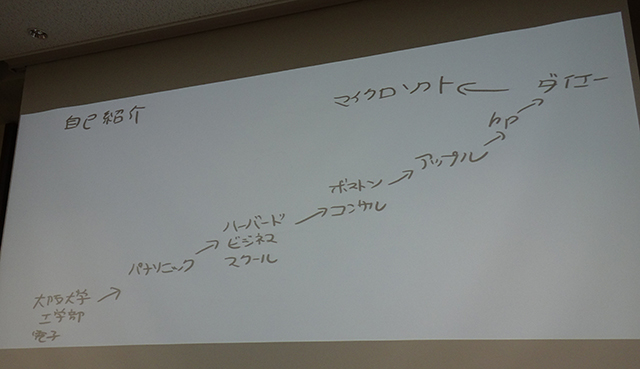

その後の樋口氏のキャリアは次の通り。キャリアはアップルコンピュータ、日本ヒューレット・パッカード、ダイエーを経て、2007年より日本マイクロソフト(当時はマイクロソフト日本法人)の代表、そして2015年に現在の職に就任。

▲今回のプレゼン資料は樋口氏の手書きで作成された

▲今回のプレゼン資料は樋口氏の手書きで作成された

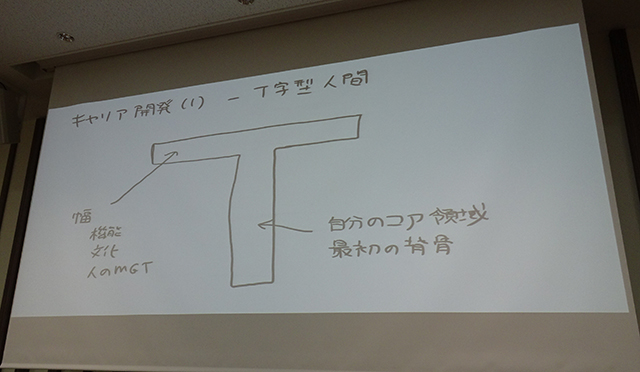

一つのことを極めてから幅を広げることが大事

樋口氏は「キャリア開発で重要になるのは、T字型人間になること。まずは自分はこれでは負けないという分野を持つことだ」と語る。その上で幅を広げていくのである。

「一つのことを極めてくことで、物事の奥深い考え、洞察力が生まれてくる。突き詰めた人は人間としての深みが増し、尊敬される。これをなくして幅を求めると、薄っぺらな人間になってしまう」と注意を促す。

まずは何か一つのことを極めて背骨を作るのである。それから幅を広げる。技術者であれば営業やマーケティングの経験を身に付けることも幅を広げることの一つ。

樋口氏のように直接的な経験をしてもいいし、学校に行って学ぶという間接経験でもいいという。

まさに樋口氏のキャリアはそれを実践しているかのようだ。これは講演後の質疑応答でわかったことだが、樋口氏自身はT字型を意識して自身のキャリアを形成してきたわけではない。

「計画性はなく、学ぶべきモノは学んだと思うと転職をしていっただけ。ボストンコンサルティングに転職したのは縁があったから。ただ一つ自分の意思で志願したのは、アップルを選んだこと。外資系の日本法人は営業とマーケティングが主体となる。営業をやったことはないので、営業を志願。アップルではマーケティングについて学ぶことができました」

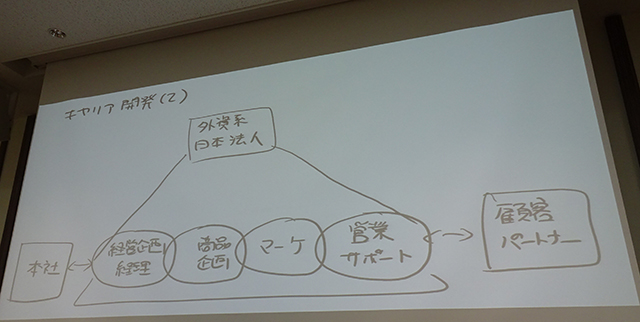

例えば日本マイクロソフトのような外資系の日本法人で幅を広げるにはどのようにすればよいか。

外資系日本法人では海外にある本社とやり取りをする部署が当然ある。経営企画・経理、商品企画などはその代表例だ。

この部署に配属された人材は本社とやり取りする能力が必要で、むしろ「アメリカナイズされた人の方がスムーズにコミュニケーションができる」と樋口氏は説明する。

一方、日本マイクロソフトが商売をしているのは日本。したがって顧客やパートナーは日本人。このようなお客さまと相対する営業やサポートという部署の人材は、日本人との新和性が高い人がやらないとうまく回らない。

場合によっては、義理人情や浪花節のノリが必要になる。このような世界を当たり前とする職場で育ったスキルの高い人が、アメリカ的思考が必要となる本社とのやり取りをする仕事をすると、なかなかうまくいかない。

逆もしかりで、アメリカ的な思考で純日本的な思考のお客さまに対応すると、怒らせてしまう可能性がある。

とはいえキャリアアップして本部長クラスなどマネジメント層になると、両方のスキルが求められるようになる。

これが外資系企業で求められる幅だと樋口氏は言うのである。「このような幅を持っている人はまだまだ少ない。チャンスがあるなら、若いうちから両方を経験することをお勧めする」と樋口氏はアドバイスする。

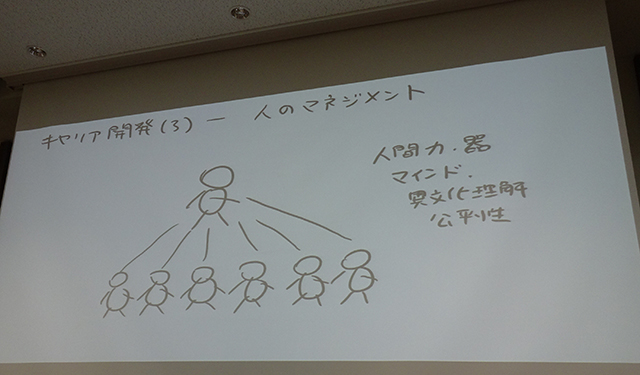

マネジメントには人間力、器、異文化理解、公平性が必要になる

人のマネジメント能力を身につけることも、キャリア開発の一つの方法だ。「人をマネジメントするには人間力、器、マインド、異文化理解、公平性が必要になる」と言う。

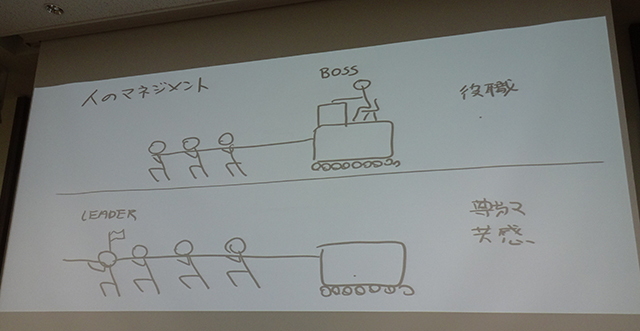

中でも人間力や器はリーダーシップに直結する。ボスとリーダーはどちらも人をマネジメントする立場の人だ。

これらはどう違うか。樋口氏の図を見ればわかるとおり、ボスは役職のパワーで人を統率するが、リーダーは尊敬や共感で人を引っ張っていく存在だからだ。

「人をマネジメントするには、現場で悩み、苦労した経験が必要になる。知的職業ならなおさらだ」と樋口氏は語る。従って、そういう職場でショートカットして組織をマネジメントするような職につくのは、なかなか難しいという。

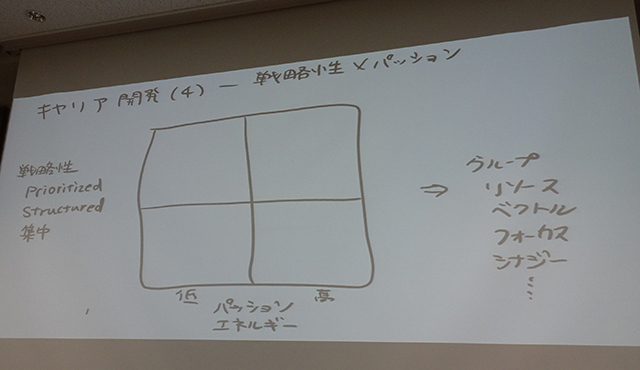

キャリア開発においては戦略性とパッションを持つことも大事になる。「戦略性がないと優先順位がつけられず、しょうもないことに熱中してしまうから」と樋口氏は言う。

戦略性を阻害する要因として、樋口氏が挙げたのは次の5つ。

- 思考停止

- 固定概念

- 虫の眼>鳥の眼

- 迎合的・無力感

- リスク回避的

そしてこれらを引き起こす最大の要因が「同質性だ」と樋口氏は言うのだ。だからこそダイバーシティが重要になる。

「ダイバーシティに敏感な会社は世の中の変化にも敏感。鈍感な企業は、取り残されていくのでないか」と示唆する。

樋口氏はダイバーシティによって、異質との化学反応、視点の多様化、方向転換のより所、オープン性・透明性の要求、チェック機能、経営の難易度(逆作用に働きやすい)などが起こるようになると語る。

「働きたい女性のパーセンテージが、会社の中での女性比率、役職社の比率にならないとおかしい。また高齢化社会が進む日本では、今後介護の負担が男女関係なく重くのしかかる。このような状況から考えても、日本そのものがダイバーシティを進め、変わって行かなければならない時期を迎えている」

こう最後に語り、講演を締めくくった。

人生をトータルで考えるという視点、経済力=幸せではない

この後、参加者からの質疑応答が行われた。女性がキャリアを考える上で、一番の悩みとなるのが、ちょうど仕事が楽しくなる頃と結婚・出産の時期が重なること。

これに対して樋口氏は「ワークライフバランスというが、人生トータルでバランスを取る考え方もある」と提案。

つまり今は仕事を頑張る時期、今は家庭を頑張る時期ということでバランスをとってもよいのではないかと言うのである。

現状を鑑みると、家庭を頑張った後に仕事に就くというと難しい面もあるかも知れないが、先述したように今後、ダイバーシティという考え方は浸透していく。

家庭を頑張ることで何か強みとなるコアスキルを手に入れ、それを深掘りし、幅を広げることができていれば、十分、活躍することも可能だろう。

そして樋口氏も言うように、「経済的には豊かになればなるほど、幸せになれるわけではない」からだ。

それよりも心身共に健康にあることの方が大事だという。いかに充実した毎日を過ごせるか、それが家庭を頑張ることであれば、その道を突き進むことも女性のキャリアとしては正しい道だ。

また「初等教育の中で重要なことは」という質問に対しては、「情操教育が重要だ」と樋口氏。

そのほかに大事なのは語学とコンピュータスキル。語学はロジックを学ぶことにもつながるからだ。

コンピュータスキル、中でもソフトウェアの知識を身に付けることは、将来の日本で活躍する最大の近道になるのではないかと示唆した。

「どんな仕事でも一生懸命取り組んでいると、いつか役立ち、評価される時が来る」。

当たり前のことかもしれないが、嫌な仕事だとなかなかできないのも事実。しかしショートカットをすることなく、目の前の仕事を一生懸命取り組み、そこで学ぶモノがないと思えば外に出ていく勇気を持つ。

これが遠回りに見えて、いちばんT字型人材になるに近道なのかもしれない。

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。