目次

歴史上のあの人は、どんなキャリアチェンジをしたのか

みなさま、初めまして。私は世界史専門ブログ「歴ログ」を運営しております。

リクナビNEXTジャーナルに記事寄稿ということで、「キャリアチェンジ」という視点から世界史を切り取ってみたいと思います。

とはいえ、あらゆる時代・国で職業選択の自由などないに等しいのが実情。

現代のように自由に転職ができるのは、実はかなり「ゼイタク」なことであります。先人たちは生まれた社会や身分の中で、たくましくしたたかに生きてきたのです。

ところが中には、運命に抗ってキャリアチェンジを成し遂げた人たちがいます。

そんな世界史上の「変わったキャリアチェンジ」の事例を見ていくことにしましょう。

1. 副大統領から居酒屋の店主に!? グエン・カオ・キ(ベトナム)

【空軍将校からクーデターにより首相へ】

グエン・カオ・キ(以下、キ副大統領)は、今は無きベトナム共和国(南ベトナム)の副大統領(1967-1971)だった人物です。

1930年にフランス領インドシナのサイゴン(現:ホーチミン市)に生まれ、フランス空軍で訓練を受けて南ベトナムに戻った後、ベトナム共和国の空軍将校となります。

南ベトナムが北ベトナム(現:ベトナム社会主義共和国)との戦争状態にあった1960年代半ば、配下の空軍を率いて中央政界に颯爽と登場。1965年に国軍の将官グエン・バン・チューらとともに軍事クーデターを成功させると、35歳の若さで首相に就任(後に副大統領)しました。

エネルギッシュかつ傍若無人な男で、自ら操縦桿を握って北ベトナム上空に出撃します。その一方で、気に食わぬ中国商人を公開銃殺したり、部下に命じて堂々と密輸や麻薬売買に手を染め巨利を上げたり、権勢に乗じ現代では考えられないような独裁っぷりを発揮しました。

【南ベトナム崩壊→アメリカに亡命し居酒屋をOPEN!】

ところが、次第に大統領のグエン・バン・チューとの関係が悪化し、中央政界から失墜。その後も徹底した対共産主義タカ派として鳴らすも、1975年4月30日の北ベトナム軍によるサイゴン制圧前にアメリカに亡命しました。

キ副大統領と同じく、多くの南ベトナムの高官たちはベトナムに残って北ベトナム軍に捕まるよりは、これまで貯めた潤沢なカネを使って外国でセカンドキャリアをスタートさせる道を選んだようです。

キ副大統領は、亡命先のカリフォルニア州ウェストミンスターで居酒屋をオープンします。

「かつて権勢を誇った男の末路」のような文脈で欧米や日本のメディアで報じられることもあったそうですが、当人は案外ケロリとして大して気にもしていない様子で、元CAの美人の奥さんと一緒にカウンターに立ち、客に愛想をふりまいていたそうです。

たくましい根性というか、肚の据わり具合が異常ですよね。

自分の境遇を恨まず、「死なないならいっか」くらい肚が据わっていたら、どんな時でも前に向かって努力できるのかもしれません。

参考文献:サイゴンから来た妻と娘 文集文庫 近藤 紘一

2. 「お前がやる!?」海賊から海賊取締官に華麗に転職したウッズ・ロジャーズ(イングランド)

【スペイン船を略奪しまくってイギリスのヒーローに!】

ウッズ・ロジャーズは17〜18世紀のイングランド出身の私掠船船長。上では海賊と書きましたが、海賊と私掠船は厳密に言うと異なります。

商船を手当り次第に襲ってカネを奪うなど、やっていることは海賊とさほど変わらないのですが、異なる点は乱暴狼藉を「国家公認」の元で行う権利を持っていること。

18世紀のイギリスやアメリカ、フランスでよく見られ、国庫で海軍を組織できない場合に、多少の無法行為に目をつむる代わりにライバル国の商船を襲撃させました。

さて、ウッズ・ロジャーズはイングランド・ドーセットで、長距離航海貿易に従事していた父親の元に生まれました。そして、1705年に父の死に伴って船や乗員などの遺産を引き継ぎ、太平洋に進出してスペイン船への海賊行為を行いながら世界一周横断に成功。

略奪した莫大な富と共にイギリスに帰港し、一躍国民のヒーローとなりました。

【報酬に目がくらみ、海賊を「取り締まる側」に……】

所変わってカリブ海。

16〜18世紀当時、ここは無法者やゴロツキ、食い詰め者が主にヨーロッパから集結して徒党を組み、 商船を手当り次第に襲っては金目のものを奪いとる無法地帯と化していました。「カリブの海賊」というやつです。

イギリスはこの厄介な海賊どもを鎮圧する責任者になんとウッズ・ロジャーズを抜擢。

知名度が高い上に優れた航海能力とマネジメント能力を持っているし、海賊のことを何よりも知っているのは海賊だろう、という理由からです。

当時ロジャーズは元乗組員や東インド会社から分け前を巡る裁判を起こされて財政的に逼迫しており、国王ジョージ1世から提示されたこの契約を、彼は2つ返事で受け入れたのでした。

【元・海賊だったことは棚上げ! 華麗に海賊討伐】

早速ロジャーズはニュー・プロヴィデンス島に布告を出します。

「投降する者は無罪。拒否した者は死刑」

この布告を受けて投降した海賊もいましたが、多くはこれを拒否。

しかし、さすがロジャーズは元・海賊だけあって、どのように海賊たちを扱うかを熟知していました。

まずは降伏した海賊を手先として使い、彼らの情報ネットワークを駆使して逃げた海賊を追跡。情報網を駆使すれば、いつ、誰が、どこに現れるかの予測がついたのでしょう。ジャック・ラカム、チャールズ・ヴェイン、バーソロミュー・ロバーツといった札付きの海賊たちを芋づる式に捕獲します。1726年には最後の大物海賊ニコラス・ブラウンが死亡。

「元・海賊」は見事にカリブ海から海賊を一掃することに成功したのでした。

現代でも、セキュリティソフトの開発者が元ハッカーだったりもしますから、やっぱりセカンドキャリアでも最初の仕事と何らか関係があるものに繋がりやすいですよね。

参考文献:”Republoc of Pirates” republicofpirates.net/Rogers.html

Truth In Fantasy76 海賊 新紀元社 森村宗冬

3. 保険セールスマンから馬車強盗!? でも英国紳士だったブラック・バード(イギリス)

【金銭のもつれから銀行を逆恨み! 馬車強盗の道へ……】

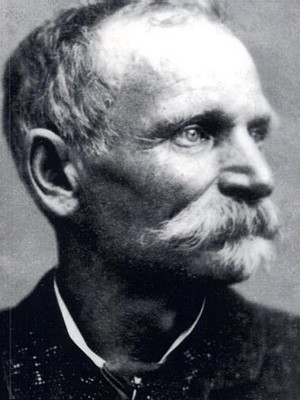

ブラック・バート(1829-1888)は本名をチャールズ・ボウルスと言い、出身はイギリス・ノーフォークです。

アメリカ・カリフォルニアに移り住み、南北戦争の従軍後に保険会社に就職し、保険セールスマンをやっていました。

しかし金銭のもつれからとある銀行を憎むようになり、その復讐のために主に銀行家を狙った馬車強盗をするようになったと言います。

【強盗だったけど、あまりに紳士的で人気に】

ブラック・バートは8年間の間に29回もの強盗を行いますが、憎まれるどころか人々からはとても愛されました。

理由は、そのあまりの英国紳士っぷり。

上品な口ひげを生やし、目には片眼鏡 、頭には山高帽をかぶり、黒のロングコートを羽織ってステッキを持つという、絵に描いたような紳士ファッションでした。

見た目だけでなく行動もとても紳士的で、例えば1868年6月28日にジョン・シャインという男が被害にあったときの犯行の一連の流れがその一例です。

彼はターゲットの馬車に馬で並走し、低くしっかりした声で言った。

「スピードを緩めて、馬車から降りてきてください、どうか、お願いします」

シャインはしょうがなくスピードを緩めて馬車を降りた。その時彼は叫んだ。

「おい! もしコイツが撃つようなことがあれば、発砲するのだぞ」

見ると草むらの中からライフルがこちらに向かって構えられている。

シャインは抵抗を諦めて金庫を手渡し、ボウルスが見えなくなるまで見送った後、馬車に戻ろとうとした。

草むらの銃をよく見ると、ライフルだと思ったものはかぎ針で固定された棒切れだった。

さらにバートの紳士っぷりを世に知らしめたのが、犯行現場に残した自作のポエムです。

そのユーモアあふれた詩は高く評価されており、バートの模倣犯が登場した際は「こんな駄作はバートは書かない」という理由で偽物だとバレた、という話まであります。

1877年8月3日の犯行時に残した詩がこちらです。

I’ve labored long and hard for bread,

For honor, and for riches,

But on my corns too long you’ve tread,

You fine-haired sons of bitches.

—Black Bart, 1877

私はがむしゃらに強盗をしてきた

パンのため、名誉のため、そして富のため

しかしあなたの業績に比べたら私なんてつまらないものよ

艶やかな髪の “クソ野郎”よりね

1877年 ブラック・バート

本当は、持ち前の紳士さを活かした保険のセールスマンが天職だったんでしょう。

ただ、バートがスゴいところは、「紳士さ」という自分のキャラクターを、あえて貫いたことにあるのではないでしょうか。

意図的なのか天然だったのかはわかりませんが、そのことが人々に記憶される存在になれたのではないかと思います。

参考文献:”Black Bart in Mendocino County” mendocinoartcenter.org/MendoArts/Spring08/S08MA_45-62.pdf

4. 坊主から盗賊の手下……そこからなんと皇帝に! 朱元璋(中国)

【飢饉で食うのに困った、苦しい青年時代】

朱元璋(明・太祖)は現在の安徽省・鳳陽という町の近くの農村の百姓に生まれました。

17歳の時にこの土地を飢饉が襲い、瞬く間に一家の多くが死んだため、近くの寺の坊主になりました。 普通寺に入ると食うに困ることはなくなるのですが、この時の飢饉はひどく、太祖は他の僧と共に托鉢の旅に出ました。 托鉢とは聞こえはいいですが、いわゆる乞食です。

数年後に寺に戻り少しの間は坊主の修行を続けますが、戦乱で寺が焼けたことをきっかけに、25歳の時に坊主をやめて、盗賊の手下になってしまいました。

太祖はこの時に自分のキャリアを大いに悩んだようです。

官軍の軍隊に入るか、盗賊の手下になるか、それともこのまま寺で坊主を頑張るか。

悩みに悩んだ挙げ句、コイントスで盗賊入りを決めたのだそうです。大事な進路なのに、めちゃくちゃテキトーですね。

【盗賊の手下からメキメキ頭角を現し、ついに明皇帝に!】

当時は元王朝末の時代。中国北部はいまだに元が頑張っていたものの、旧南宋の中国南部は各地で盗賊団が群雄割拠していました。

背中を押したのは占いだったのかもしれませんが、

「一生に一回の人生、悔いのないよう夢に賭けてみよう」

と一念発起した太祖は、その中の1つである郭子興という男が首領の盗賊団に入団。

どういうわけか首領に大変気に入られ、太祖は期待に応えて大いに活躍します。郭子興の死後は後継者争いに打ち勝ち、盗賊団の首領にのし上がります。

勢いに乗った太祖は現在の南京を制圧し、周辺の官軍・盗賊団を吸収して規模を拡大。さらにはライバル盗賊団の張士誠の軍勢も降伏させ、中国南部を完全に制圧すると、河北を支配下に置いていてた元王朝をも飲み込み、1368年に首都の大都(現:北京)を滅ぼして明王朝を開きました。

【坊主時代のコンプレックス!? 部下を殺しまくった皇帝時代】

皇帝になってからの太祖は、狂ったように部下を殺しまくりました。

理由は、自分の子どもたちの将来を安全なものにしてやろうとしたからです。部下が謀反を起こして子どもたちを追い出しはしないか、と心配でしょうがなかったわけです。

また、太祖は自分が坊主出身であることをコンプレックスに思っていたようで、公式文書に坊主を連想させる言葉が出てくると激怒し、書いた役人を死刑にしました。

そのエピソードの1つに、ある時、県学の教諭の文書に「取法」という言葉があったため、書いた役人が死刑になりました。 「取法(チーフア)」は「正しい規範を採用する」という意味なので問題はないように思えますが、太祖の耳には「去髪(チーフア)」に聞こえたのでした。

最底辺から皇帝に登り詰めたどえらい男でも、若い頃は安定か冒険かのキャリアで迷っていたのですね。

ただ太祖がスゴいところは、一度決めた道をとにかく折れずに貫徹したところにあるように思います。

そしてそんな大冒険で生きた男も、自分の子どもには安定を望むんですね。それが人の親と言うものでしょうか……。

参考文献:中国の大盗賊 講談社現代新書 高島俊男

まとめ

居酒屋の店主から中国皇帝まで、スケールがケタ違いの“キャリアチェンジ”ですね。

それでも、現代に生きる我々も充分参考になる要素はあるような気がします。

歴史は先人たちの言わば「生き字引」であります。

時代や国は違うとは言え、同じ「人間」が繰り広げるものですから、みんな悩み、苦しみながら働いて偉業を成し遂げてきたのです。

自分の生き方にふと疑問を抱いたときは是非、歴史の本を手にとって、先人たちの生き方を参考にしてみてはいかがでしょうか?

参考にするからといって間違っても、紳士な銀行強盗にはならないでくださいね!