社会人がキャリアプランを考えるときは「10年後の自分」を具体的に捉えることが大切と言われてきました。就職活動や転職活動で「10年後の自分」を問われるケースも増えているようです。ただ、変化の多い現代では「そんなに先のことはわからないし、考えるのも大変そう」と身構える人も多いのでは?「10年後の自分」のような中長期的なキャリアを、どのように考えれば良いのでしょうか。

リクルートワークス研究所の辰巳哲子主任研究員に、自分にとってより良いキャリア形成につながる「10年後の自分」の考え方について聞きました。

目次

「10年後の自分」を考えてみる6つのメリット

「10年後の自分」を考えるといっても、「絶対そうでなくてはならない」とあまり固定的に考えるのではなく、「いつか変わるかもしれないけれど、少なくとも今の自分は10年後こうでありたい」などと柔軟に考えてみることをお勧めします。

たとえ柔軟なものであったとしても「10年後の自分像」を考えることには、次のような6つのメリットがあります。

将来の自分を考え続ける練習ができる

10年後の自分は一度決めて終わりではなく、またその次の10年後、その次の10年後というように、変化する環境にあわせて自分がどの道に進むのか、考え選び続ける必要があります。自分の進むべき道を仮決めする練習を続けることで、自分が選択しがちな道、決して選ぶことのない道が見えてきます。それが見えてくることで次の選択が少し楽になります。

先が見えない不安を減らすことができる

「10年後の自分」を考える最大のメリットは、先が見えない不安を減らすことができ、それによって進むべき道が見やすくなることです。

短期的には目標に向かってぶれることなく突き進めるようになるため、結果的に成長スピードが速まり、スキルアップもしやすくなります。

何を学ぶべきかがわかる

キャリアアップを実現するためには、「学び続ける」ことが重要であると、誰しも理解していると思います。とはいえ、急に「キャリアに役立つことを学ぼう」と思っても、実行するのは難しいもの。何をどう学べばいいのかわからない…と立ち止まってしまう人が大半だと思われます。

大人の学びには、いま目の前にある仕事をするために必要なものもあれば、自分自身の中長期のキャリアを考えた時に、すぐに結果は出ないものの継続が必要な学びがあります。中長期の学びを考える時には、10年後どのような自分でいたいのか、そのために必要な準備は何なのかなど10年後の自分をイメージしておくと、それを実現するために何を学べばいいのか判断しやすく、行動に移しやすくなります。

変化に対応しやすくなる

今は、先行きが予測できない「VUCA(ブーカ)の時代(※)」と言われ、我々を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。自身のキャリアについて中期的な目標を持っていれば、変化が激しい中でも常に「実現したい自分像を達成するにはどうすればいいのか」という視点で行動することができます。

仕事やキャリアだけでなく、プライベートの変化で選択を迫られた時も、自身の目標に則り、主体的な選択ができるでしょう。

※VUCA=Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字をつなげた造語

仕事に対するモチベーションが上がる

目指す道が定まると、「いつまでに何をすればいいか」が見えやすくなり、「今何に取り組むべきか」が具体的に見えてくるようになります。

どんな仕事でも、自分の目標とのつながりを意味づけることができれば、仕事の中で好きな部分が増え、モチベーションが高まるでしょう。

就職活動や転職活動に役立つ

就職活動や転職活動の面接で、「10年後の自分はどうなっていたいか教えてください」と質問されることは少なくありません。「10年後の自分」を考えておくことで、このような質問をされた場合にも慌てず答えられるようになります。

この質問により、企業は「応募者が自分のキャリアを主体的に考えている人かどうか」を判断しています。変化が激しく先行きが不透明なVUCAの時代には、指示待ちの人ではなく、自身の持ち味や個性を発揮しながら物事に主体的に取り組める人材が求められています。したがって10年後の自分のイメージを持ち、そのためにどう成長していきたいと考えているのか語れる人は、選考過程で評価されやすいと言えるでしょう。

10年後の自分像が見えてくることで、就職先・転職先の判断基準も明確になります。応募書類や面接での志望動機にも説得力が増し、希望が叶う可能性が高まるでしょう。

「10年後の自分」は2つのステップで考える

10年後の自分を考えるときには、職種や仕事内容で考えるのではなく、「社会の中での役割」を考えることが大切です。

なぜなら、変化が激しく先行きが読めない世の中においては、具体的な職種名や仕事内容で10年後の自分を設定したところで、無くなってしまうかもしれないからです。たとえ無くならず残っていたとしても、技術も進化するので、今イメージしているものとは内容が少し変わっていたりする可能性もあります。

したがって、10年後の自分は、

Step1:10年後に「誰のために、何をしていたいのか」で考える

Step2:10年後どんな状態になっていたいか「シーン化」する

という2つのステップで考えてみることをお勧めします。

それぞれのステップごとに、具体的なやり方を解説します。

Step1:10年後に「誰のために、何をしていたいのか」で考える

職種や仕事内容ではなく、「社会の中での自分の役割」という視点で10年後を考えると、今学ぶべきことが明確になるだけでなく、今後急激な社会変化が生じても目標を見失いにくくなります。

10年後の自分を想像し、そのとき誰のために、何をしていたいのか、自分とじっくり向き合い考えてみましょう。考え方のポイントは次の通りです。

20文字程度でコンパクトに考える

「誰のために、何をしていたいのか」20文字程度で考えると、自分にとって大事なものだけが残り、目の前の日々の仕事とも紐づけやすくなります。

例えば「子どもたちのために、自立支援のための教育を提供していたい」と目標設定したとします。もし現在は営業職で、教育とは全く異なる仕事をしていたとしても、「10年後のなりたい自分」のために営業の仕事を通じて人脈を築こうと思えたり、「第三者に自社商品の魅力を伝える営業職の仕事を通じて、将来子どもたちにわかりやすく語れるスキルを身につけよう」と奮起できたりするでしょう。

「仲間と一緒にチームで何かを成し遂げたい」という目標であれば、チームビルディングやピープルマネジメントなど、チームをまとめるためのスキルを積極的に学ぶべきだと気づけるでしょうし、「仲間の持ち味を引き出せるリーダーになるために、周囲の人の持ち味を考えてみよう」と行動できたりもするでしょう。

過去にワクワクしたこと、熱中したことから考える

「誰のために何をしていたいのか」を考えてみてもなかなかピンと来ない…という場合は、これまでの人生を振り返り、ワクワクしたこと、熱中したこと、とりわけ力を注いだことなどを洗い出してみることをお勧めします。

例えば、「学生時代はサッカーに熱中し、朝から晩まで練習していた」のであれば、その原動力はどこにあったのかを考えてみましょう。

原動力が「チームで一致団結して物事に取り組めるのが楽しかったから」であれば、「チームで力を最大化するために、チームワークやマネジメント力を発揮していたい」という思いに気づけるかもしれません。

とりわけ力を注いだことが「細かいルーティン業務であっても一つひとつ見直し、効率化すること」であり、原動力が「周りにナレッジを共有して喜んでもらうこと」であれば、「働く人のワークライフバランスを整えるために、全社的な業務効率化を推進したい」という大きな目標が見えてくるかもしれません。

「好きなこと」や「逆張り」から考えるのも方法

「好きなこと」から考える方法もあります。例えば、ゲームが大好きなのであれば、ゲーム作りのどのパートの仕事に魅力を感じるのか考えてみて、その仕事が誰のためになっているのかを紐解いていくと、自身の興味の方向性が見えくるでしょう。

「逆張り」の発想で考えるのも一つの方法です。やりたいことがわからなくても、誰しも「やりたくないこと」は明確に持っているものです。「10年後に誰のために、何をしていたくないのか」をどんどん挙げていけば、消去法で「誰のために、何をしていたいのか」が浮かび上がってくることもあります。

Step2:10年後どんな状態になっていたいか「シーン化」する

10年後に「誰のために、何をしていたいのか」を設定したら、そのときにどんな状態でありたいのか、できるだけ「シーン化」して考えてみましょう。

例えば、どんな会社で、どのように働いているのか。周囲に誰がいるのか、どんな家に住み、誰とどんな生活を送っているのか――など。10年後にどんな状態にあるのが望ましいのか、シーンが思い浮かぶぐらいに具体的にイメージすることで、それを実現するために今何をするべきかが明確に見えるようになり、学びやスキルアップのための準備もしやすくなります。もしも今後、うまく行かないことがあっても、シーンを思い浮かべることでモチベーションが上がったり、ブレずに突き進みやすくなったりもします。

10年後の大きな目標を掲げていても、目先の仕事では雑務も多いでしょうし、さまざまな業務に忙殺されることもあるでしょう。そんなときも、シーンを思い浮かべれば、仕事の優先順位をつけながら、「この経験から学べることは何だろう」と考えてみることができるでしょう。どんな仕事も自分なりに意味づけができれば、楽しんで臨めるようになります。

この後、2つのステップによる「10年後の自分」のイメージ例をご紹介します。

【新卒社会人・就活生向け】「10年後の自分」の考え方一例

実務経験の浅い社会人や就労経験のない学生は、「10年後の自分」がなかなか想像しづらいと思います。前述の2つのステップを参考に学生時代を振り返り、自身の将来を考えてみましょう。次の3つのイメージ例も、ぜひ参考にしてみてください。

まずは学生向けのイメージ例を3つ、ご紹介します。

イメージ例1:「仲間と一緒にイキイキ働いていたい」

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「仲間たちのために、皆の成長につながるような成果を上げていたい」

信頼できる仲間を作り、皆で力を合わせて何か大きなことを成し遂げたり、高い成果を上げていたりしたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

組織やチームの中で、多様な意見に耳を傾け取りまとめながら、最善の方法を選択・実行できるようなリーダーになっている。

●そのために今、何をすればいいのか

・多様な仲間を作るために人脈を広げたい。そのために、学校以外にも行動範囲を広げる。

・普段のコミュニケーションの中で、自分とはものの見方が異なる相手の意見をしっかり聞くことに注力し「傾聴力」を磨く。

・授業やゼミなどでディスカッションする際には、どんな意見であっても否定せずに耳を傾け、実現可能性を検討する習慣をつける。

イメージ例2:「人の役に立てる仕事をしていたい」

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「人の役に立ち、感謝されるような仕事に就いていたい」

自分の働きが誰かの役に立っていると日々感じながら、強い使命感を持って働いていたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

営業の仕事に就き、勤務先の商品やサービスに自信と誇りを持ちながら、顧客の課題解決につながるような提案をしている。その結果、感謝の言葉をもらうなど、顧客に対して介在価値を感じることができている。

●そのために今、何をすればいいのか

・顧客の課題解決に携れる「法人営業」をメインに就活をしてみる。

・「これは社会のためになる」「自信を持って売り込める」と思えるような商品・サービスを提供している企業をリサーチする。

・課題解決力を磨くため、普段からPDCAを回す習慣をつける。

イメージ例3:「社会課題を解決する仕事に就いていたい」

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「貧困家庭の子どもに教育の機会を提供し教育格差をなくしたい」

生涯のライフワークとして、日本の貧困問題に取り組み、教育格差を埋められるような活動をしていたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

教育問題に取り組む企業に就職し、今起こっている教育問題をリサーチしながら貧困家庭の教育格差を埋められるような取り組みをしている。

たとえ本業にできなかったとしても、副業やプロボノで教育問題に取り組めるような活動をしている。

●そのために今、何をすればいいのか

・ボランティアとして参加している「子ども食堂」の活動にこれまで以上に注力し、子どもたちとより多くの接点を持って、それぞれが置かれた状況をリアルにつかむ努力をする。

・社会課題、特に教育問題に取り組んでいる企業や、ソーシャルビジネスを手掛ける企業、ソーシャルグッドな商品・サービスを扱っている企業や団体をリサーチし研究する。

・不安を抱えた子どもたちを精神面から支援するため、心理カウンセラーの勉強を始める。

【社会人向け】「10年後の自分」の考え方一例

続いて、社会人向けのイメージ例を3つ、ご紹介します。

イメージ例1:「新規事業の立ち上げに関わっていたい」

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「トイレタリー用品を通じてお客様に便利と満足を配る仕事をしていたい」

現在はトイレタリー用品の量販店向け営業に携わっているが、10年後はカスタマーの生活をより便利にするような新規事業の立ち上げに関わっていたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

営業現場での経験を活かして、お客様の「便利」につながる商品を企画。顧客ニーズに寄り添った販売方法を提案している。

●そのために今、何をすればいいのか

・クライアントである量販店と深く関係性を築き、その先にいるエンドユーザーのニーズに食い込む努力をする。

・プライベートでもカスタマー視点でリサーチを行う。世の中の動きにより敏感になる。

・商品企画に必要なマーケティングや統計学などを独学する。社内の勉強会に参加し、リスキリングプログラムも有効活用する。

・リーダーとしてチームをけん引するべく、チームマネジメントも学んでおく。

イメージ例2:「社外にも活躍の場を広げていたい」

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「若者の未来のために好奇心を引き出す仕事をしていたい」

現在人事採用担当として働いているが、10年後には人事として幅広い経験を積みながら、主に学生など若手のキャリア開発をサポートするような活動をしていたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

今の勤務先、もしくは別の会社で人事として活動しながら、副業として若手のキャリアサポートを行う団体を立ち上げている。仕事やキャリアに悩む若手に、明るい未来を描いてもらうためのサポートをしている。

●そのために今、何をすればいいのか

・現在も大学の後輩のキャリア相談に乗ったりしているが、キャリアサポートのボランティアなどに参加してさまざまな若手の悩み・不安に寄り添い、知見を増やす。

・新入社員のオンボーディングに関わり、若手がどんなキャリアを描き、どんな不安を抱えているのかリサーチして引き出しを増やす。

・キャリアカウンセラーの資格取得のための勉強を始める。

・団体を立ち上げ運営するために、友人が立ち上げたベンチャーを手伝うなど経営に触れ、学ぶ機会を作る。

イメージ例3:ワークライフバランスを整えたい

●Step1:誰のために、何をしていたいのか

「家族のため、自分のためにオン・オフの相乗効果を実現していたい」

今はまだ新人で仕事の要領もつかめていないので日々仕事に追われているが、10年後にはより効率的に成果が出せるようになっていたい。周囲の人たち、そして自分自身が豊かな人生を送るため、オン・オフのメリハリがあるワークライフバランスが整った生活を送っていたい。

●Step2:10年後どんな状態になっていたいのか(シーン化)

今と同じ営業職に就いているが、新規開拓ではなく既存顧客がメインのエンタープライズ営業を担当している。リーダー以上の役職に就き、チームをまとめつつチーム全体の生産性向上も実現している。

プライベートの時間も確保できており、オン・オフそれぞれの充実が双方に好影響を与えるといういいバランスが取れている。

●そのために今、何をすればいいのか

・まずは営業の仕事を早く習得する。顧客が求めているものは何か、顧客の立場に立って考え、行動する習慣を身につける。

・限られた時間を有効に活用するべく、業務効率化に尽力する。日々の行動のムダを洗い出し、生産性を向上させる。

・効率化につながるような各種ITツールを試してみる

・少しでも趣味の時間をねん出し、気分転換の時間を確保する。

「10年後の自分」を設定したら、いろいろな人に話してみよう

前述のような方法で「誰のために、何をしていたいのか」を設定し、その時の状況を具体的に「シーン化」すると、その過程で「実現するためには何を学び、身につけるべきなのか」も自然に見えてくると思います。

もしなかなか学ぶべきことが思い浮かばない場合、もしくはこの学びで合っているのかどうか不安な場合は、「10年後、誰のために、何をしていたいのか」を可能な限り大勢の人に話してみるといいでしょう。話す相手は友人や同僚、上司や先輩、家族、学生であれば学校のキャリアセンターなど、どんな人でもOKです。

いろいろな人に「私は10年後、〇〇のために△△をしていたいんです」と話すと、「何でそれをやりたいと思ったの?」「どうやって実現するの?」などと質問されることがあるでしょう。質問に答えていくたびに、10年後の目標が自分の中でさらに明確になり、研ぎ澄まされます。今の自分に足りないものも、見えてくると思います。

また、「それを実現したいならば、〇〇を学んでおくといいよ」とか「□□を経験しておいたら?」など、実現のためのアドバイスをもらえることもあるでしょう。いろいろな人に話すことで、より具体的で精度が高い行動が取れるようにもなります。

なお、自身を取り巻く環境が大幅に変化するなどして、設定した「10年後の自分」に迷いが生じた場合は、この「誰のために、何をしていたいのか」に立ち返りましょう。この軸は、環境が変化したからと言ってそう簡単にぶれないはず。軸に立ち返り、シーンの設定や学びの内容などを軌道修正することで、迷いは軽減できると思われます。

「10年後の自分」になるための学びは、時間軸を考え実行する

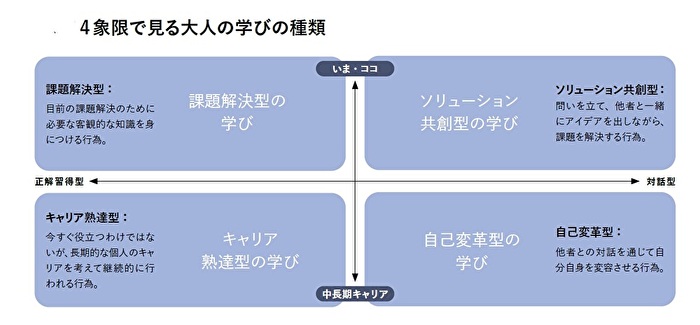

学びの種類は、次のように大きく4象限でわけられます。

※出典:リクルートワークス研究所「Works Report2023 なぜ人は自主的に学ばないのか 学びに向かわせない組織の考察(https://www.works-i.com/research/report/item/learninitiative.pdf)」より

多くの人は「学び」というと、図の左上のような目の前の課題解決のために必要な知識を習得する「課題解決型の学び」を思い浮かべると思いますが、学びはこれだけではありません。

右上の「ソリューション共創型の学び」のように、他者と一緒にアイディアを出しながら課題を解決する学びもあれば、右下の「自己変革型の学び」のように他者との対話を通じて自己変革することも学びです。

また、今の仕事に役立つ学びだけに目を向けるのではなく、左下の「キャリア熟達型の学び」のように、将来を見据えてインプットすることも大事な学びの形です。

10年後の自分を実現するためには、これら4つのバランスをうまくとりながら学んでいくことが大切です。変化が激しい今の世の中においては、学びの正解もどんどん変化していきます。一人で考え込んでも限界があるので、特に右側の「ソリューション共創型の学び」「自己変革型の学び」という対話型の学び2つを意識しながら、自分にとっての正解をその都度考えていくことも必要なのです。

なお、右側の「対話型」の学びを実践できている人ほど、積極的に学び続けられる傾向にあります。第三者と話すことで新たな気付きを得られたり、刺激を受けて学びに対するモチベーションが上がったりするためと考えられます。10年後のために、学び続けるための原動力がほしい人というは、ぜひ右側の2つを意識してみてほしいですね。

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

リクルートワークス研究所

リクルートワークス研究所

辰巳哲子主任研究員

リクルート入社後、組織人事のコンサルティング、社会人向けのキャリア研修の開発、高校生・高卒後未就業者のキャリアカウンセリングなどに携わり、2003年4月より現職。全国の自治体や学校と共同研究、文部科学省や経済産業省にて委員を務める。『キャリア形成における高校キャリア教育の役割』で、お茶の水女子大学で博士号(社会科学)取得。専門領域は、働くことと学ぶことの接続(キャリア、キャリア教育、社会人の学び)。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『人が集まる意味を問いなおす』『新しいキャリア論』『対話型の学びが生まれる場づくり』などの調査レポートを発行。