多くのビジネスパーソンは「やりがいを感じながらイキイキ働きたい」と思っていることでしょう。しかし一方で、なかなか働く喜びを感じられずモチベーションが上がらないという人もいるようです。

リクルートでは2013年より毎年、全国の15歳~64歳の就業者を対象に「働く喜び」に関するアンケート調査を実施。先ごろ、2021年の調査結果が発表されました。今回は、本調査のデータ作成・分析を手掛けた菊池満帆と、『リクナビNEXT』編集長の藤井薫との対談を通して、調査結果からわかった「働く喜びを向上させるポイント」を探りたいと思います。

調査方法:アンケート調査

調査対象:全国の15歳~64歳の就業者

有効回答数:7,699人

調査実施期間:2021年12月22日(水)~2021年12月27日(月)

調査機関:インターネット調査会社

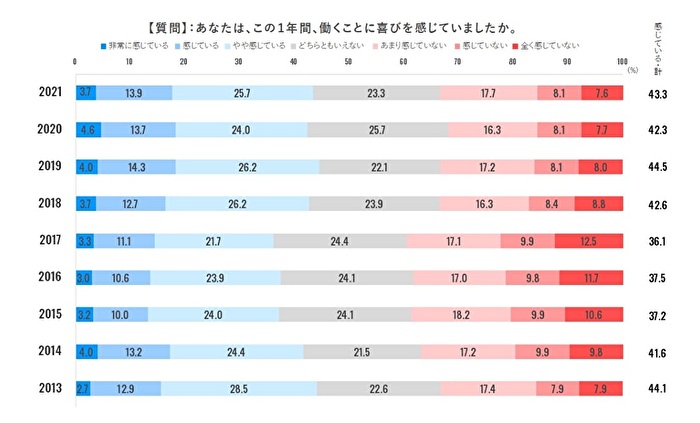

「働く喜びを実感している」人は、前年比1ポイント増の43.3%

藤井 2021年で9回目となる「働く喜び調査」。今回の調査では、コロナ禍で働く個人の「働く喜び」がどう変容したのかを分析していますね。そこからコロナ禍のような非連続な変化の時代に、「働く個人がイキイキ働くための課題やヒント」が見えてくるのではないかと思っています。まずは、実際にどんな傾向が見られたのか、調査結果について教えてください。

菊池 今回の調査では、全回答者7,699人のうち、「働く喜びを感じている」と答えた人の割合は 43.3%という結果になりました。前年と比べると 1ポイント増加しています。

実は、2013年の調査開始時から「働く喜びを感じている」人の割合は下落傾向にありました。しかし、2017年を底として増加傾向に転じており、2018年以降は40%を超える水準で推移しています。2020年は前年比マイナスでしたが、今回調査の2021年では反転し増加しました。

ただ一方で、「働く喜びを感じていない」人も33.4%存在していて、かつ前年比で1.3ポイント増加しています。「働く喜び」に関して、二極化の状況にあると言えそうです。

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「1. 『働く喜び』の経年データ(2013 年~2021 年)まとめ」

藤井 この二極化の状況は、コロナ禍による企業業績の変化などいろいろな要因が考えられるとは思いますが、次回調査以降も注視すべきポイントですね。このほか、調査結果について特徴的な点はありましたか?

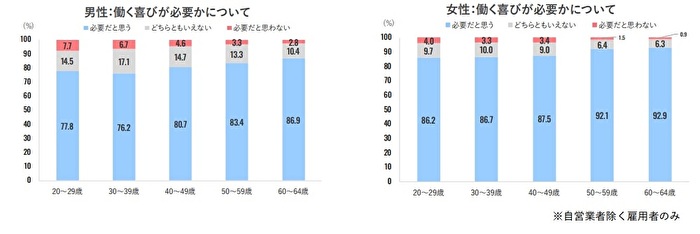

菊池 本調査では、「働く喜び」の実感状況とあわせて「働く喜びの必要性」についても調べています。

「働く喜びが必要かどうか」という質問に対する回答を性別・年代別で見ると、男性・女性いずれも年齢を重ねるほど「必要だと思う」の回答割合が増加するという結果になりました。全体平均では 84.2%の人が「必要だと思う」と回答しています。

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「2. 性別・年代別『働く喜び』の実感状況(2021 年)」

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「2. 性別・年代別『働く喜び』の実感状況(2021 年)」

藤井 つまり、8割以上の人が「働く喜びは必要」と思っているにもかかわらず、実際に喜びを感じている人は4割程度と乖離が生じている、ということですね。2人に1人は、「働く喜びを感じたいけれど、感じられていない」のは、看過できない事実です。

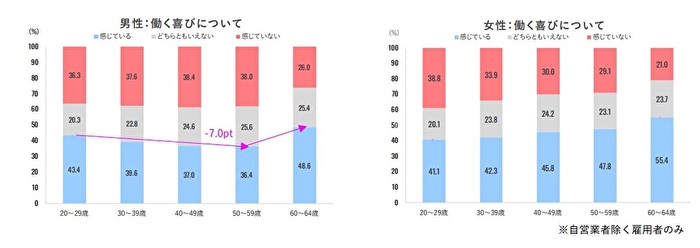

菊池 その原因を探るため、性別・年代別に「働く喜び」の実感状況を分析してみました。すると、男性は、年齢を重ねるほど「働く喜び」が減少する傾向にあり、40代で37.0%、50 代で36.4%と50代が底になっています。一方、女性では年齢を重ねるほど「働く喜び」が増加する傾向にあり、男女での差が際立っています。

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「2. 性別・年代別『働く喜び』の実感状況(2021 年)」

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「2. 性別・年代別『働く喜び』の実感状況(2021 年)」

総務省統計局の2021年の「労働力調査」によると、雇用者の男性 40歳~59歳は、雇用者全体の 24.7%を占めます。労働力人口が多い年代において「働く喜び」の実感値が低いことは、働く人のウェルビーイング(精神的・肉体的・社会的に満たされた状態)視点や企業の人材マネジメントの視点からも重要な問題であると思われます。

調査結果から見る、日本が抱える「働く」の課題

藤井 一般的に、年齢を重ねるごとにポジションが上がり、裁量権も得られる傾向にあります。もちろんそれだけ責任も増すという側面はありますが、男性の働く喜びが40代、50代とどんどん低下しているのは驚きです。どういった理由が考えられるのでしょうか。

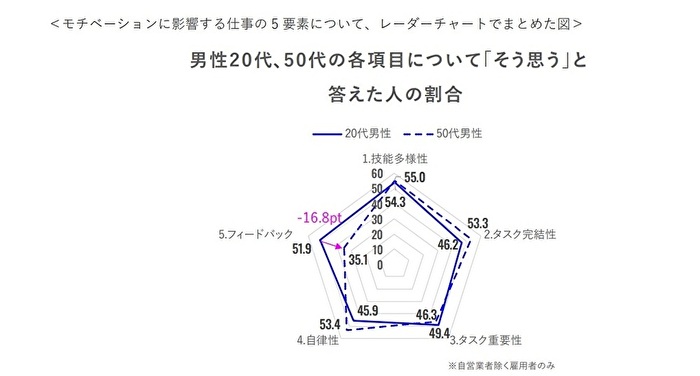

菊池 働くモチベーションに影響する仕事の5要素(技能多様性・タスク完結性・タスク重要性・自律性・フィードバック)と「働く喜び」の関係についての調査結果を見てみたいと思います。

※なお、この5要素は、心理学者J・リチャード・ハックマンと経営学者グレッグ・R・オルダムの職務特性モデル(ハックマン=オルダム・モデル)をもとにしています。

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「3. モチベーションに影響する仕事の 5 要素を用いた『働く喜び』に関連する要因の分析」

男性 20 代と50 代の各要素の比較をグラフに示したのが、このレーダーチャート。これによると、5要素のうち周囲からの「フィードバック」が 50 代男性で 35.1%と、最も低い値になっていることがわかります。20代男性と比較すると、実に16.8ポイントもの差が生じています。

この結果から、男性 40 代・50 代の「働く喜び」には、特に周囲からの「フィードバック」の状況が大きく影響しているのではないかと推察されます

男性 40 代・50 代は働く喜びの土台となる「同僚、上司との信頼関係」が薄い

藤井 なぜこの世代のフィードバックの数値が、とりわけ低いのでしょうか?

菊池 他者からフィードバックを得るには、土台として周囲の人との良好な関係性が重要です。そこで、フィードバックと関係性が深いと思われる「信頼関係」について調べてみたところ、「この職場の同僚は、信頼できる存在である」「この職場の上司は、自分を信頼していると思う」という設問の回答で、いずれも男性は40代が最も低いパーセンテージになっていることがわかりました。

※出典:2021 年「働く喜び調査」結果報告 「4. 同僚、上司との信頼関係と『働く喜び』について」

この結果から、男性は年齢を重ねるごとに、「他者の手助けを行い、ときには他者に頼る」といった相互依存のやり取りやコミュニケーションが希薄になっているのではないかと推察されます。

藤井 この世代は、職場のネットワークから取り残され、「存在と信頼」において孤立しているようにも見えます。世の中の調査を見ても、男性は40代・50代でやりがいや生きる意味を見失ってしてしまう人が多い、という調査結果をよく目にします。

そこには、テレワーク下での職場からの孤立、ビジネスモデルの変化による顧客期待・経営期待からの孤立、自己存在と自己信頼からの孤立など、多様な孤立が見え隠れします。特にコロナ禍での「職場からの孤立」は深刻で、中でも50代からは「テレワークではメンバーの雑談の輪にうまく入れない」「チャットではタイピングが間に合わず会話が進んでしまった」などの声も聞こえてきます。

40代・50代男性の「孤立」が、若手にも浸潤する可能性

藤井 これらの調査結果は、男性の40代・50代だけの問題でなく、日本の雇用全体に暗い影を落としているようにも感じられますが、菊池さんはどう捉えていますか?

菊池 おっしゃる通り、男性40代・50代の傾向が、別の世代の「働く喜び」にも影響を与えかねないと危惧しています。

特に若者への影響を懸念しています。新人~若手時代は上司や先輩と密接に関わりながら、仕事を覚えていきます。その過程で「あの上司や先輩のようになりたい」と思えることがモチベーションの源泉になることが多いのではと思いますが、その上司や先輩がイキイキしていないと、仕事へのモチベーションを失い、キャリアの目標を見失いかねません。

藤井 ミドル・シニア層の孤立が、次世代の変革リーダーに継承されかねない。これは大きな課題ですね。一方で、男性「働く喜び」は、60代から反転して上がっていますね。

菊池 男性の「働く喜び」が60代になってポンと上がっているのは、「今後のキャリアをじっくり考えた」結果だとも見て取れます。60代前半は、定年退職が迫り、今後の人生を考えなければならないタイミング。自分のキャリアにじっくり向き合い、考え決断したからこそ、納得感や満足感をもって仕事に臨めているのではないかと考えられます。

藤井 なるほど。ここに働く喜びを感じながらイキイキ過ごすためのヒントがありそうですね。

40代・50代は会社から与えられたレールに乗り、ある意味で会社に束縛されることを自分自身で選んでキャリアを積んできた人も少なくありません。自分のキャリアと向き合い、新しい機会を自ら生み出すことで、束縛から自身を解き放てば、いくつになっても「働く喜び」を感じられる可能性が大いにある、と言えそうです。

若手ビジネスパーソンが、明日からイキイキ働くためのポイント

藤井 リクナビNEXTジャーナルの読者は、20代の若手ビジネスパーソンが多いのが特徴です。そんな若手読者に対し、本調査をもとに、明日からイキイキ働くためのヒントをいただけますか?

菊池 先ほどヒントを挙げていただきましたが、普段から「自分で決めて、行動する」ことを意識し、自分の基準や価値観に気づく経験をたくさん積むことが大事だと考えています。

例えば、職場以外の人と交流を持つことを検討してほしいです。

クライアントや取引先と接する機会を増やし、意見交換をしてみる、ボランティアや地域コミュニティに参加して今まで触れ合うことのなかった層の人たちと交流してみる、など。さまざまな立場の人と触れ合い、自分の考え方と比較する中で、自分は何をしているときが幸せなのか、自分が大切にしたいものの基準が見えてくるようになるでしょう。

その際、自分から「意図的に発信する」ことを意識できるといいのではないかと思っています。発信することで生まれる何気ない会話から相互理解が深まり、ポジティブなフィードバックにもつながることがあると考えています。

人との関係性において一番もったいないのは、自分の思いが伝わらないこと。発信することで自分の考えに共感してくれる仲間が増え、人のためになっていると実感できるようになります。もしも今、仕事で孤立感を覚えているならば、そこからも脱却できるでしょう。

藤井 たとえるなら、職場の人間関係は「たて糸」で、職場以外の人間関係は「よこ糸」。社外で自ら発信することで、「意図」的に発信して、「たて糸」と「よこ糸」を紡ぐことが、さまざまな立場の人との信頼関係につながり、新たな自分の可能性に気づき、働く喜びにもつながると思われます。糸は縦と横が交わることで強度を増しますが、人間関係も全く一緒ですね。

この「意図的な糸」紡ぎは、若手ビジネスパーソンだけでなく、40代・50代の男性にもぜひ実践してほしいですね。年齢を重ねると、どうしても「若手の輪の中に入ると嫌がられるのではないか」「若手に質問するのは恥ずかしいことではないか」など自分のバイアスやプライドが邪魔をして行動しにくくなりますが、自らバイアスを壊す勇気を持たないと、「意図な糸」は紡げません。

菊池 勇気を持って行動し、発信することで、思いもよらないフィードバックを得られるようになり、モチベーションも上がるはずです。

藤井 「信じて頼り合う」のが信頼です。社内・社外や年齢やプライドにこだわらず、まずはさまざまな人を信じ、頼り合うことが、働く喜びを得る第一歩と言えるでしょう。

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

株式会社リクルート 『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

株式会社リクルート 『リクナビNEXT』編集長 藤井 薫

1988年にリクルート入社後、人材事業の企画とメディアプロデュースに従事し、TECH B-ing編集長、Tech総研編集長、アントレ編集長などを歴任する。2007年からリクルート経営コンピタンス研究所に携わり、14年からリクルートワークス研究所Works兼務。2016年4月、リクナビNEXT編集長。2019年よりHR統括編集長就任。コーポレートコミュニケーション、コンテンツマーケティング、政策企画室調査室を兼務。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。

株式会社リクルート HRエージェントDivisionリサーチグループ 菊池満帆(みつほ)

株式会社リクルート HRエージェントDivisionリサーチグループ 菊池満帆(みつほ)

新卒でパナソニック株式会社に入社し、機構設計エンジニアとして特に熱設計および CAE を用いた熱シミュレーション業務に従事。その後株式会社リクルートキャリア(現:株式会社リクルート)に入社し、営業およびコンサルタントとして、ハイクラス・高年収領域の製造業分野の企業および求職者の両面支援に従事。現在は、中途、新卒、アルバイト・パート領域などHR全般の市場調査やデータ分析を担当。