何か新しいことにチャレンジしたいと考えている若手社会人なら、スタートアップという言葉に触れる機会も多いでしょう。本記事では、スタートアップの本来の意味や、実際に関わろうとする場合にどのような方法があるかについて、株式会社ユニコーンファーム代表取締役の田所雅之氏にお話を伺いました。

スタートアップの定義・特徴とは

――スタートアップの定義と特徴について教えてください。

日本では、理解されている方が少ないですが、実は起業の仕方には2種類あります。その1つがスモールビジネス、もう1つがスタートアップです。

スモールビジネスは、既にニーズが顕在化していて、そのニーズを抱えるお客さまに対してサービスやモノを提供するモデルです。

例えば、「個別学習塾を始めます」「脱サラしてコンビニエンスストアを始めます」といったフランチャイズビジネスなどが挙げられます。

顕在化しているニーズに対し、より良いものをより安く、適切に提供していく、こうした「すでに出来上がったものをより良く提供するビジネス」がスモールビジネス型の起業となります。

フランチャイズビジネスは、ある程度ニーズが固まっていることから、利益を計算できるのが特徴です。例えば、これくらい投資したら年間どれぐらいの利回りがあることが読めるなど、「費用対効果」が比較的はっきりしており、手堅く稼ぐことができる特徴があります。

例えばコインランドリーのオーナーをしているとして、コインランドリーの需要というのはだいたいわかります。業者から「この場所にこれぐらいの人口がいて、昼間人口がこれぐらいだったら、売り上げはこれぐらいになる」というデータが提示されるからです。その見込みはほぼはずれていません。

一方のスタートアップ型の起業は、「ニーズがまだよくわからない」「そもそも顧客が誰なのかわかっていない」、かつ「その顧客自身も欲しいモノがわかっていない」ところに対して、いろいろな仮説を構築・検証しながら事業をつくることがコアになります。

先ほどのコインランドリーのような関連する需要データもない状態からスタートするため、顧客の課題仮説の磨き込みと検証から始まり、次にソリューション仮説の検証、PMF検証(※プロダクトマーケットフィット。マーケットに適した商品やサービスを提供できていること)と進んでいきます。これは拙著「起業の科学」で詳しく解説しています。

スタートアップ企業は、顧客が欲しがるモノがわかり、さらに、どのように提供すれば、顧客が定着するのか、成功するのか、が言語化/定量化できる状態を目指します。これを私は「再現性」が担保された状態と呼んでいます。

車でいうとエンジンができた状態、そこにガソリンを入れれば前に進むことがわかった状態になります。そこから一気にアクセルを踏み、累乗的な成長、いわゆる「Jカーブ」と言われるような加速度的な成長を目指していきます。

――スタートアップと聞くと、単に起業して間もない企業と考えがちですが、本来は起業の仕方の1つを指し、スモールビジネスとは区別されるんですね。

時期というよりも、プロダクトの特徴によって「スモールビジネス」か「スタートアップ」か、その定義が分かれるようになります。

例えば、日本でラーメン店を始めた場合は、スタートアップではなくスモールビジネスです。なぜなら、日本においてラーメンというのは、すでに何十年もの間、市場が存在しており、価値が検証されているからです。

ラーメン店を始める場合、恐らくマーケットリサーチをするでしょう。約2㎞を商圏としたときに、これぐらいの人口がいて、これぐらいの世帯年収や可処分所得があって、近くにラーメン店はないから、これぐらい売れるだろうということが予測できます。

そこからは、より良いプロダクト(product)を、適切なプライシング(pricing)で、適切なプロモーション(promotion)をしながら、適切なプレイス(place)で売っていく“4P”が必要になります。

勘違いしていただきたくないのは、このような「スモールビジネス」も立派な起業です。我々の生活の質を高めるために重要な役割を担っています。

ただ、先ほど言ったように、スタートアップとは別のゲームです。

スタートアップの場合、いきなり4Pは想定できません。そもそもその顧客が誰なのかがわかっていないので、どのチャネル(Place)でどのようにプロモーションし、どの価格(Price)で提供していいのかわからないのです。

先ほども述べましたが、そもそも人が欲しがるものがよくわかっていないので、検証が必要なのです。

――日本で成長したスタートアップ企業で、すぐに思い浮かぶのはどこですか?

フリマアプリ「メルカリ」をリリースした株式会社メルカリでしょうか。メルカリは2019年に上場して、今はすでにスタートアップのフェーズは終えているのかなと思います。2013年に創業したときには、国内には既にYahoo!のサービス「ヤフオク!」という圧倒的なプレーヤーがいました。ただ、当時ヤフオク!はスマホというデバイスに最適化されていなかった。

対してメルカリは、やり取りだけでなく自分が売りたいと思ったものをその場でスマホで撮ってアップロードすればいい。そうすれば売れる、というスマホに最適化されたUX(User Experience)を提供しました。

人々が「オンライン上のフリーマーケットやバザーのような感覚でアイテムを出品したい」と思っていたことを、サービスを通じて、顕在化させたわけです。

そのほかにも様々なフリマアプリが登場しましたが、メルカリのモデルは「売り手」が増えれば「買い手」価値が高まり、またその逆も然りである「ネットワーク効果」が効くモデルで、強者が総取りの状態になり、現在は一強と言った感じでしょう。

このようにJカーブを描き一気に成長し、市場を席巻したのもスタートアップモデルの特徴と言えるでしょう。

スタートアップとベンチャーの違いとは

――スタートアップとベンチャーとの違いについても教えてください。

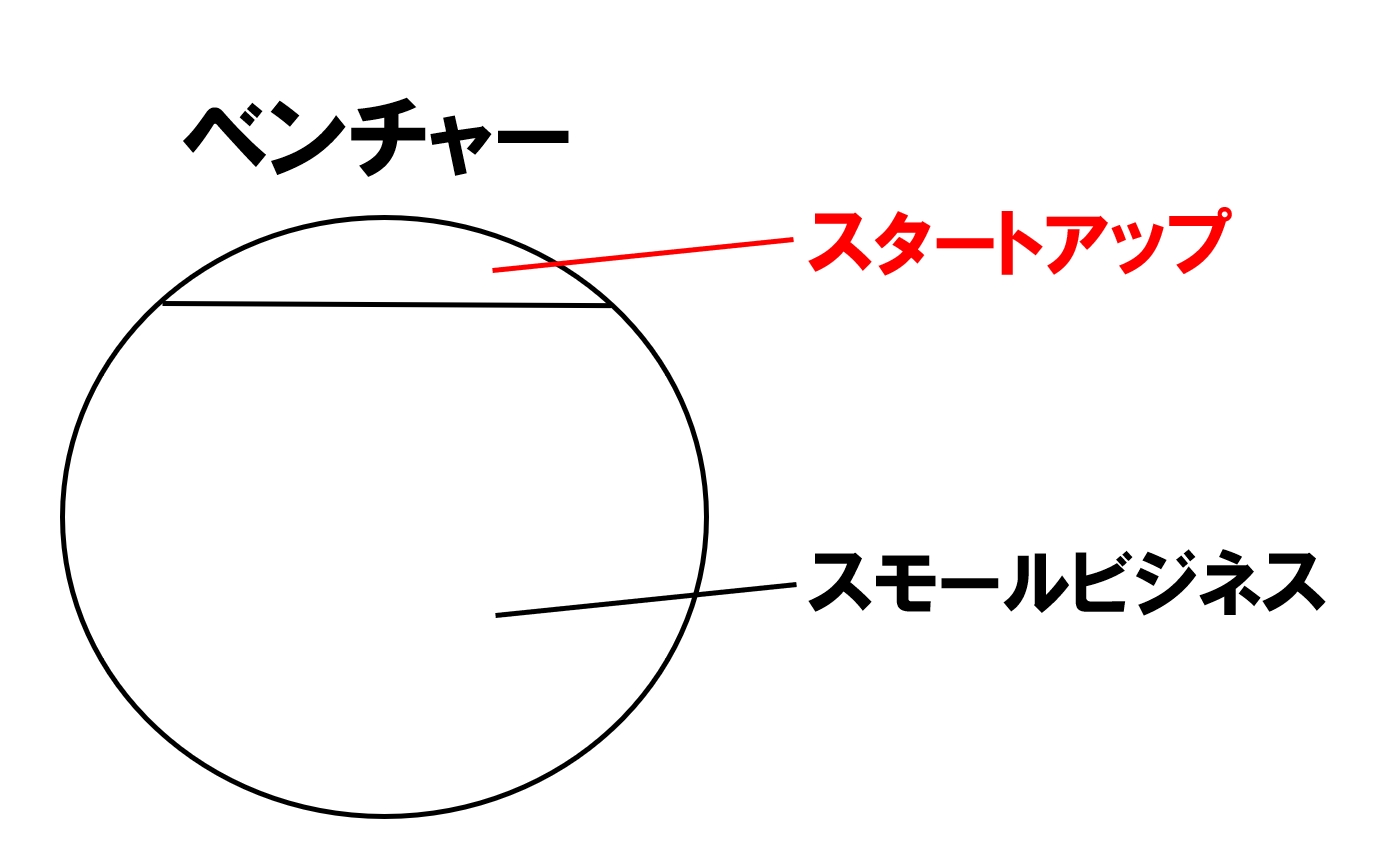

日本においてはベンチャーを語るときに、スタートアップとスモールビジネスがゴチャゴチャになっていて、それがミスリーディングを引き起こしています。ベンチャービジネスと一括りにするのではなく、スモールビジネスとスタートアップというように、その成長過程やプロダクトの特徴でその定義を分けるべきでしょう。

大体年間で日本国内において8万社が起業されると言われています。その中でも、おそらく5%くらい、つまり3,000~4,000社がスタートアップ、残りの76,000社ぐらいはスモールビジネスではないかと思っています。

――これまでのお話を伺うと、スタートアップと名乗っている企業でもスモールビジネスのように思える企業があります。

実は、間違っている場合が多いですね。そこを間違ってしまうと、戦略にも影響が出ます。先ほども述べましたが、スタートアップとスモールビジネスでは、野球とサッカーぐらいルールが違っていて、プレーの仕方も違うのです。

スモールビジネスであるにもかかわらずスタートアップと名乗ってやっていたり、スモールビジネスが得意なのにスタートアップ型でやっていたりしても、ルールが違うのでうまくいきません。私が『起業の科学』を書いたのは、日本の市場にその認識がほとんどなかったからです。

スタートアップに関わりたい場合に磨いておきたい力とは

――将来スタートアップを始めたいと考えている社会人は、今のうちにどんな力を磨いておくべきですか?

スタートアップを起業することは、「総合格闘技」のようなものです。良いプロダクトをつくれるだけでなく、「人を巻き込む採用力」「人事スキル」「マーケティング力」「事業計画を立案し説明する能力」「お金を集める能力」「ミッション・ビジョン・バリューを策定する能力」「組織をつくっていくマネジメント力」などが経営者としての総合力が必要です。

もちろん、スタートアップを始めることは誰にでもできます。自分で手続きをすれば、25万円程度で会社登記はできますし、サーバーもAWS(Amazon Web Services)なら毎月5万円ぐらいで借りられます。

ですが、そこに成長意欲の高さが伴わなければ意味がありません。スタートアップは、ニーズを顕在化させて市場や産業をつくるための手段であり、本当に大切なのは、先ほど述べたような数々の能力です。また、「これをやりたい」「この課題を解決したい」という強烈な意志が必要です。

――資金的な不安から、起業したら失敗できないと思う人もいそうですが。

中には、学生時代に起業して成功する人もいます。そういう人たちと多く話してきましたが、驚くべきことに、そういう人たちの多くは一度1回起業して失敗しています。中には成功している人もいますが。

彼らは、早いタイミングでリスクを背負い、事業に対してオーナーシップを持ち、失敗から学んでいます。起業は量稽古の要素もあるので、失敗でも1回経験してみると、そこから多くのことを学ぶことができます。

スタートアップにおける、資金集めの手法は基本的に、融資というより出資が主流です。スモールビジネスは、基本的に融資が多いので、銀行や信用金庫から借りることになります。

一方で、スタートアップは、最初はエンジェル投資家からの出資を、その次にVCからの出資を受けることになります。銀行から借りるのは、ある程度軌道に乗った段階か、すでにライスワークから収益が出ている企業にとって有効な手段です。それに、近年は株式型のクラウドファンディングで資金を募ることも可能です。

――だとしたら、資金のことは心配せずにまずはやってみて学ぶべきですか?

とりあえずやってみて学ぶのは、自分の成長のためにはいいでしょう。ですが、とりあえず始めた人で成功したケースを、私はまだ1つも見たことがありません。

正確にいうと、とりあえず始めてみると、起業が「手段」になってしまいがちです。ただ、その中でも失敗から学び、僕はこれを「健全な失敗」と呼んでいますが、その健全な失敗をベースに圧倒的に成長できた人が、その後に成功していると思います。

――それでは、スタートアップに転職して学ぶという方法はどうでしょう?

スタートアップに転職して学ぶのは、いい方法だと思います。ただし、その場合でも「自分が提供できる価値は何か」を明確にする必要があります。

エンジニアリングやマーケティング力、営業力、採用スキルなどのT型(※)スキル、つまり自分の武器をメタ認知した上でさらに磨いていくことです。

(※)ジェネラリスト(一型人材)とスペシャリスト(I型人材)の2つの特徴を併せ持った人材タイプ

何か圧倒的に尖がったスキルを身につけることは、スタートアップで働くにしても、自分で起業するにしてもとても重要です。

――スタートアップを始めるのに重要なことは何ですか?

それを語り出すとすごく時間かかってしまいますが、すべて『起業の科学』に書いています。

ここで1つだけ大事な要素を挙げるとすれば、「タイミング」です。皆さんが今、起業を考えているなら、なぜ2024年でもなく、2020年でもなく、2022年に始めるのか――起業のタイミングをバックキャスティングして、「なぜ今やるのか」をちゃんと見極めることです。

例えば、自分が展開しようとしている領域において法的規制の緩和があった、関連するテクノロジーが市場で成熟期に入った、人口動態の変化や志向の変化があったなど、ニーズが顕在化する「予兆」があります。その予兆を見極めることが極めて大事です。

――田所さんの著書に、成功要因トップ3は1番がタイミング、2番目がチーム実行力、3番目がアイデアの突き抜け度とありますが、アイデアの重要度についてはいかがですか?

アイデアは、「成功に至るまでの過程」において、全体の1%程度しか占めません。実際にはエクゼキューション(実行)が99%です。最初のアイデアや仮説は、顧客と対話したり、プロダクトをローンチしたりすると必ず覆される運命にあります。これをピボット(軌道修正)と言います。

ですから、最初から完璧なアイデアを追求するよりも、顧客や市場と対話しながら調整してく仮説構築力/仮説検証力のほうが重要だと思います。

スモールビジネスで必要になる計画力は最初のフェーズではあまり必要ありません。

――今の会社に在籍したままスタートアップに挑戦する、あるいは週末起業するようなことは可能ですか?

それは可能です。実は、当社でも「スタートアップ経営者塾」を主宰していますが、会社に勤めながら起業の準備をしている社会人も結構受講しています。

その中には大手企業に在籍しながら、週末に事業プランや事業仮説を立ててローリスクで起業している会社員もいます。

いきなり退職してゼロから始めようとすると、配偶者ブロックや友達ブロックなどいろいろなブロックがかかるので、週末起業のような形で始めるのは1つの手段だと思います。

スタートアップ企業に転職するには

――先ほど転職についての話題が出ましたが、スタートアップに転職したいと思ったら、まずどうすればいいのでしょう?

ありがちなミスは、情報が入ってくるのを受け身で待つことです。私は、自ら真剣に情報を集めてアウトプットすることから始まると考えています。なぜなら、情報を受け身でインプットするだけの人と、情報を自分からアウトプットできる人とでは、大きな差が生じるからです。

例えばメタバースWeb3やSDGsなど、自分が本当に興味のあることについて、その業界の専門家に近いレベルの情報を自ら発信できるようになることはとても重要です。その過程で、「実はそれほど興味が持てない」と気づけば、情報発信は長く続きません。それはつまり、自分には向いてないということです。

逆に発信し続けることができて面白いと思えるなら、それは自分に向いているということです。ですから、単に勉強してインプットするだけでは駄目で、実際にアウトプットしていくことが大切です。

――そのような情報はどうやって集めればいいのでしょう?

情報はいくらでもあります。日経新聞もありますし、NewsPicksを見るのもいい。企業の決算書類を読むのもいいでしょう。有料の情報もそれほど高額ではありませんし、かなり情報が取れます。ただし、二次情報は自分の中できちんとキュレートし、編集していくことが大切です。

あとは書籍です。私も何冊か出版していますが、きちんと編集・裏取りされた書籍がおすすめです。

私は、自分が興味を持った領域の基本書と専門書を5冊ずつ購入し、英語の本なら翻訳し、すべて自分の言葉でEvernoteに落としてスライドを作成しています。まずそのように学ぶことを基本としながら、あとは、その著者が話しているYouTube動画なども見ています。

――スタートアップに転職する際の、企業の見極め方はありますか?

1つは、「どのような世界を実現したいのか」を、きちんと発信している会社がどうかを確認することです。これはカルチャーフィットに関わります。

もう1つは、トップの魅力。「この人と一緒に仕事をしたい」と思えるかどうかで判断することです。

既に成長しているスタートアップの場合、役割分担がかなり決まっているので、与えられるミッションが小さなスコープになるかもしれません。

その点、シリーズA段階の10~20人程度のスタートアップなら、インターンでもいろいろな仕事を担当させてもらえます。ですから、「本当に成長したい」と思うなら、小さな規模である段階のスタートアップがいいでしょう。

――スタートアップに転職するメリットとデメリットは何でしょう?

メリットは、いい意味で何でもやらされること。マーケティングとして入社しても、営業も任せられるし、開発も任せられるし、イベント運営も任せられるかもしれない。そういう環境に飛び込めることだと思います。

デメリットとしては、何となく良さそうに見えても、実は世界観やビジョンがなくて、お金目的だけになってしまっているスタートアップが少なくないこと。そういうスタートアップを避けるためには、面接で「御社のミッション/ビジョンは何ですか?」と質問することです。

今は企業側の採用ページなどもあるので、いろいろな情報を確認してください。

――倒産のリスクもデメリットとして覚悟しておいたほうがいいですか?

スタートアップの場合は、倒産というよりもキャッシュフローがなくなることですね。実際に、給与を支払えなくなったとか、資金が尽きてしまったというスタートアップはあります。ですが、自分が経営者ではなく従業員であれば、それほど大きなダメージはないと思います。

いろいろなチャレンジをしたが駄目だった、資金を使い込んでしまって駄目になったなど、倒産の仕方にも良し悪しがあります。近年は、資金調達の情報を公開している企業もあるので、対象の企業にどれぐらいキャッシュがあるのかを調べておくのも1つの手です。

最後に

――スタートアップに関心を抱いている若手社会人にメッセージをお願いします。

スタートアップはそれ自身が成長産業だと思っています。

約10年前、2012年のスタートアップに対する投資額は約645億円でした。それが、2021年は約7,800億円です。

私がなぜスタートアップに携わっているかというと、明日の世界をつくる存在だと信じているからです。日本の戦後を活気づけたのは、Honda(本田技研工業株式会社)などのスタートアップですし、21世紀初めに世界をつくってきたのもGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)などのスタートアップです。

スタートアップをまだ業界と呼ぶことはできませんが、2020年代、新たな産業を作っていくという局面にきたという意味では、スタートアップは非常に面白く、世の中にインパクトを起こせる業界になり得ると思っています。これを機会に、ぜひ学んでみてください。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

田所 雅之(たどころ・まさゆき)

田所 雅之(たどころ・まさゆき)2001年、関西学院大学を卒業後、米国の大学の哲学部に留学。日本と米国シリコンバレーで5社を起業。シリコンバレーにあるベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた経験を持つ。2017年、株式会社ユニコーンファームを設立し、国内外のスタートアップ企業のサポートや事業会社向けサービスを提供。著書に『起業の科学』(日経BP社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか』(光文社新書)、『起業大全』(ダイヤモンド社)など。

スタートアップ経営者塾を立ち上げ、直接メンタリングも行っている。