周囲に怒りっぽい人がいたり、自分が怒りっぽいことで悩んでいる人が少なからずいます。怒りの感情とうまく付き合うことができれば、より気持ち良く、より効率良く働けることでしょう。怒りのメカニズムとその対処法について、日本アンガーマネジメント協会理事の戸田久実さんに話を伺いました。

戸田久実さん

戸田久実さん立教大学文学部を卒業後、株式会社服部セイコー(現セイコーグループ株式会社)にて営業を経験後、音楽会社の社長秘書に転職。2008年、アドット・コミュニケーション株式会社を設立。アンガーマネジメント、アサーティブコミュニケーション、アドラー心理学をベースに、企業や官公庁の研修講師や講演を行う。著書に『怒りの扱い方大全』(日本経済新聞出版)、『アンガーマネジメント』(日経文庫)など。一般社団法人日本アンガーマネジメント協会理事。

目次

アンガーマネジメントの本質を理解する

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングで、1970年代にアメリカで生まれました。

その目的は、怒らないようになるものではなく、「あんな怒り方をしなければよかった」「あのときに怒っておけばよかった」と、怒りの感情で後悔をしないようになること。

つまり、アンガーマネジメントによって、怒る必要のあることは適切に怒り、怒る必要のないことは怒らない、その線引きができるようになることを目指しています。

怒りが生まれるメカニズムとは?

まずは、怒りが生まれるメカニズムについて考えてみましょう。

怒りが生まれる原因の1つは、防衛感情です。

人間は、自分の心身の安心・安全が脅かされそうになると、怒りで対応し、身を守ろうとする本能を持っています。

例えば、駅の階段を下りているときに、後ろから急いで下りてきた人がぶつかってきたために階段から落ちそうになり、怒りを覚えたことはありませんか?

あるいは他人から馬鹿にされたり、自尊心が傷つけられたり、また権利を侵害されたりして怒りを覚えることもあるでしょう。これが、防衛感情から生まれる怒りです。

もう1つは、自分の思い通りにならない状況に陥ることです。

皆さんは「べき」という言葉をつかうことはないでしょうか。「べき」は自分の理想、願望、または譲れない価値観を象徴する言葉です。たとえば「約束した時間は守るべき」「並んでいる順番守るべき」などです。

その「べき」がその通りにならないときに怒りが生まれるということです。

怒りを感じたとき、どのような「べき」が守られなかったのかを書き出してみませんか。

すると、私たちはさまざまな「べき」を持っていることがわかります。

誰でも持つ感情だからこそ適切に扱うことが大切

私たちは、「怒り=悪い(良くない)感情」と考えがちですが、怒りは誰でも持っている自然な感情です。ですから、怒りを抑え込む必要はありません。

ただし、怒りにまかせて衝動的に行動するのはNG。大切なのは、適切に怒ることです。

以下のような怒り方は、適切とはいえません。

- 他人を傷つける(暴言を吐く、暴力をふるうなど)

- 自分を傷つける(自分を責める、髪の毛を抜くなどの自傷行為、怒りを溜め込むなど)

- モノにあたる(モノを投げる・壊す、ドアをバタンと閉める、書類をたたきつけるなど)

職場でのニーズが高まるアンガーマネジメント

アンガーマネジメントの講習や研修を実施する企業は、年々増えています。

その背景として挙げられるのは、「パワハラ防止法」の施行です。2020年に大企業が先行して対象となり、2022年4月からは中小企業でも義務化されました。

職場での怒りはパワハラにつながりかねないことから、企業は無関心ではいられません。

また、コロナ禍でのリモートワークの推進など、仕事環境の変化による心理的負荷が増え、不安やストレスを抱えてイライラする従業員が増えていることも、アンガーマネジメントのニーズが高まっている理由だと考えられます。

怒りは伝染し、仕事に悪影響を及ぼす

情動伝染という言葉があります。

怒りに限らず、「嬉しい」「悲しい」という感情も伝染します。ただし、「怒り」は他の感情よりもエネルギーが強いため、伝染しやすいのです。

その怒りがたとえ自分に向けられていなくても、同じ空間にいることで気になりませんか。なぜこの人はイライラしているのだろう、と思うと自身もイライラしてくるということはないでしょうか。このように伝染し、“不機嫌な職場”になることが想像できるでしょう。

自分が怒りっぽいと、周囲との信頼関係が構築できませんし、適正な人事評価も得られなくなるでしょう。また、上司が怒りっぽいと部下は萎縮し、報告・連絡・相談がしにくくなって情報共有できなくなり、仕事の生産性やパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

最悪の場合はパワハラに発展し、部下がメンタル不調に陥ってしまうような事態も想定されます。

心理トレーニングで怒りをコントロール

冒頭で述べた通り、アンガーマネジメントは心理トレーニングです。身体を鍛えるトレーニングと同様に実践しないと身につきませんし、その効果も得られません。

アンガーマネジメントの心理トレーニングには、

- 怒りにまかせて衝動的に行動しないようにするための「対処法」を身につけること(すぐにでも実践できる)

- 無駄に怒らないようになるために「体質改善」を果たすこと(長期的に取り組む)

という2つの目標があり、双方目指して取り組むことが推奨されています。

これはどちらか一方ということではなく、対処法、体質改善、どちらも継続して取り組むことでアンガーマネジメントが身につきます。

怒りまかせの衝動的な行動を避けるべく、対処法を身につける

アンガーマネジメントで一番やってはいけないことは、怒りに任せた衝動的な行動をしないことです。

怒りが生じても6秒経てば理性が働くと言われています。そのため、対処法は6秒をやり過ごすための取り組みです。

怒りを感じた瞬間に暴言を吐く、モノに八つ当たりをする、売り言葉に買い言葉、という反射的な行動をしないよう、イラッとした瞬間に6秒やり過ごすための7つの簡単対処法を紹介します。

怒りを数値化する

怒りを感じたときに、10点満点を頂点として、何点かを考えます。点数をつけることに意識が向かうので、怒りに任せた行動をしにくくなります。

また、怒りを数値化することで、怒りを客観的に把握できるようになります。

0=まったく怒りを感じていない状態

1~3=イラッとするが、すぐに忘れてしまえる程度の軽い怒り

4~6=時間が経っても心がざわつくような怒り

7~9=頭に血が上るような強い怒り

10=絶対に許せないと思うぐらいの激しい怒り

思考を停止させる

怒りがわいたときに、心の中で「ストップ!」と唱えたり、頭の中で白紙を思い浮かべたりします。

思考を停止させることで、怒りの感情をリセットでき、冷静に考えられるようになります。

その場から離れる

その場にいると怒りが抑えられなくなりそうなときは、トイレに行くなどしてその場を離れます。

離れることで、その場の空気をさらに悪化させずに済みますし、別の場所で一息ついて心を落ち着かせることができます。ただし、その場を離れるときは、必ず戻ってくることを伝えましょう。

数を数える

怒りを感じたときに、大きな数字(例えば100など)を思い浮かべ、少し考えないと数えられないような方法(例えば100から3つ飛ばしで97、94…など)で数字を逆算していきます。

逆算することに意識を向け、6秒やり過ごす方法です。慣れてきたら、違う設定で逆算しましょう。

深呼吸する

怒りを感じたら、ゆっくり腹式呼吸をします。

鼻から大きく息を吸って、いったん止め、口からゆっくりと息を吐く深呼吸を2、3回繰り返すことで、副交感神経の働きが高まり、気持ちが落ち着いてきます。吐くときにゆっくり時間をかけるのがポイントです。

心が落ち着くフレーズを唱える

イラッとしたときに、「大丈夫!大丈夫!」「まぁ、いいか」「大したことないわ」など、心が落ち着くフレーズを自分に言い聞かせます。

自分の気持ちやわらぐ言葉を、日頃から考えておくといいでしょう。

いまに意識を集中させる

目の前にある何かを観察し、「いま、ここに」意識を向ける取り組みです。

過去のことを思い出して怒りが湧いてきたり、「今度会ったら〜してやる!」など、よからぬ未来を想像するなど、思考が過去や未来に囚われているときに、「いま、ここに」に意識を戻すのに有効です。

怒りの境界線を明らかにする

続いて長期的に取り組みたい「体質改善」を目指すトレーニングをご紹介します。

このトレーニングでは、怒る/怒らないの境界線、言い換えるなら、自分の怒りの元になる「べき」の許容範囲を明確にするための取り組みです。

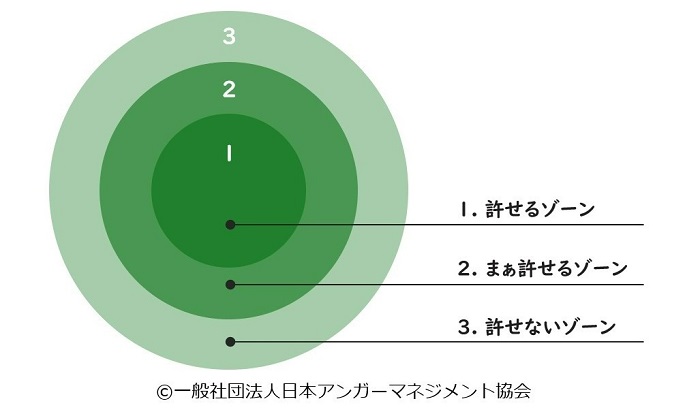

アンガーマネジメントは怒る必要のあること、怒る必要のないことの線引きができることを目指します。そのため、この怒る/怒らないの境界線を次の三重丸で明確にできるようにしましょう。

境界線には、

【2】まぁ許せるゾーン(イラッとはするけれど許容できる範囲)

【3】許せないゾーン(怒る必要のある許容できないレベル)」

があります。

自分の境界線が明確ではない人が多いものです。

【1】、【2】に入ることは怒る必要のないこと、【3】にあてはまることは怒る必要があることです。特に、【2】と【3】の間の境界線が明確になるようにしましょう。

このトレーニングのポイントは、「自分はどこまでならOKか」という境界線を明確にして、【2】の許せるゾーンを持つこと。そして、【2】の範囲をより広げていくことです。

もし、【2】に入るか【3】に入るか迷った場合は、「その状況で怒ったら後悔するか」「その状況で怒らなかったら後悔するか」を考えてください。怒ったら後悔しそう場合は【2】、怒らなかったら後悔しそうな場合は【3】と判断しましょう。

怒りの境界線は周囲と共有する

「べき」の境界線が明確になったら言葉にして周囲に伝えていきましょう。

例えば、「締切期限までに提出される=理想的なので【1】」「期限に間に合わないだけでなく、事前に遅れる報告もない=許せないので【3】」と判断できます。

【2】については、自分の境界線が「提出期限に間に合わないことを、前日の就業時間内に報告していれば【2】。締切当日ギリギリになっての報告は【3】」であれば、その境界線をメンバーに言葉で伝えておくのです。

「そんなことは、いちいち言わなくてもわかるはず」という思い込みは捨ててください。その日の気分で境界線がブレることもあってはいけません(今日は機嫌がいいから怒らない、など)。

こうして相手に自身の「べき」を具体的に伝え、すり合わせをしましょう。

職場に怒りっぽい人がいるときはどうしたらよいか

相手の怒りをコントロールすることは不可能です。コントロールできないことに対して、「なぜこうなるのか」「怒らせない方法はないのか」と考えても、どうにもならず、自分のイライラやストレスが溜まるばかりです。

そのため、まずは「これ以上の怒りを抱えないため、相手の怒りに振り回されないために何ができるか」という解決志向で対策を考えましょう。

状況は職場ごとに異なるので一概には言えませんが、「どういう対処をすれば、自分や周囲にとって健康的、健全なのか」を、長期的視点に立って考えるといいでしょう。

その人の怒りで周囲が困っていることを本人に伝えることで改善されそうならそうすべきですが、相手が上司の場合は、率直に伝えるのは難しいと思います。

相手の怒りの影響を受けないよう、その場を離れるなど、距離をとるのも選択肢の一つですし、周囲の人と対応を考えるのもいいでしょう。

近年は、パワハラ対応の相談窓口を設けている企業が増えていますので、あまりにも理不尽な怒りをぶつけられるようであれば、そうした専門部署に相談することをおすすめします。

怒りを建設的な行動を起こすモチベーションに

アンガーマネジメントは、ビジネスはもちろんプライベートの人間関係にも役立ちます。関連書籍を読む、研修や講座を受講する、などして誰でも取り組むことができるので、気軽にチャレンジしてほしいと思います。

怒りという感情をなくすことはできませんが、怒りにうまく対処できるようになれば、怒りをバネに奮起し、成果につなげることができます。

怒りを建設的な行動を起こすモチベーションにして、良い結果につなげていきましょう。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」