育児休業給付金とは、育児休業中に子どもが1歳になるまで国から受け取ることができる給付金のこと。一定期間以上雇用保険に加入していれば受け取れる、子育て世代には嬉しい給付金です。

そして2022年10月には、男性版の産休とも言われる「産後パパ育休」が新たに施行され、サポートが手厚くなります。

この記事では、育児休業給付金の概要と、産後パパ育休について解説。子育て中、もしくはこれから子どもを持ちたいと考えているビジネスパーソンは、ぜひご一読ください。

アドバイザー

みはまライフプランニング代表 ファイナンシャルプランナー、産業カウンセラー 杉浦詔子氏

みはまライフプランニング代表 ファイナンシャルプランナー、産業カウンセラー 杉浦詔子氏

「働く人たちの夢をかたちにする」をモットーに、ビジネスパーソンのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)のアドバイス、講義や執筆などを行う。女性のキャリアとコミュニケーションに関する相談や、ファイナンシャルプランナーの資格取得支援にも力を入れている。

育児休業給付金とは?給付額や受給資格、支払期間の概要

「育児休業給付金」とは、育児休業を取得する労働者に対し、雇用保険の中から支給される給付金のこと。出産しても労働者が仕事を継続できるよう保証するとともに、育児休業中の収入減をサポートする目的があります。育児休業給付金を受給している間は、健康保険や厚生年金保険の保険料は免除されます。

支給申請手続きは、原則として事業主(勤務先)を経由して行う必要があります。

いくらもらえる?

給付金の支給額は、育児休業に入る前の6カ月の賃金を日割りにした額(育児休業開始時賃金日額)によって算出されます。

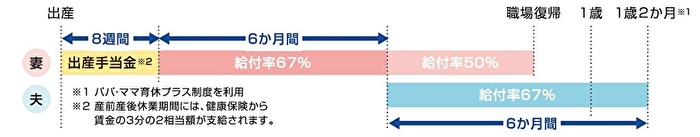

1日当たりの支給額は、育児休業の開始日から180日目までは「育児休業開始時賃金日額の67%」が支給され、181日目以降は、「育児休業開始時賃金日額の50%」が支給されます。

なお、育児休業期間に勤務先から賃金が支払われていると支給される金額が変わることがあります。

受給資格は?

雇用保険に加入していて、育児休業開始日までの2年間に被保険者期間が12カ月以上必要となります(11日以上勤務した月を1カ月と見なす)。

パート・アルバイトなど有期雇用労働者の場合は、上記に加えて子どもが1歳6カ月になるまでの間に雇用契約が更新される予定であること、が必要です。

なお、育児休職中に1ヵ月10日以上(80時間以上)働く場合、育児休業給付金を受け取れなくなります。

支給期間は?

原則、子どもが1歳になる誕生日の前々日まで支給されます。ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までとなります。

なお、保育所に入所できなかったなどの事情がある場合は、1歳6カ月になるまで、そして2歳になるまでの2回、延長申請が可能です。

育児休業給付金は、転職しても受け取れる?

「育児休業開始日までの2年間に、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上必要」という受給資格が満たされていれば、育児休業給付金を受け取ることは可能。同じ勤務先でなくとも、転職する前・した後で連続して雇用保険に加入していれば、期間を合算することができます。

したがって、転職した直後であっても制度上は受給することが可能ですが、企業ごとに例えば「育児休業の取得は入社から1年以上」などの独自の規定が設けられている場合もあるので、就業規則を確認しておきましょう。

ただし、「前職を辞めてから1年以内に次の職場で就業していること」「失業給付受給者の認定を受けていないこと」が条件となります。

2022年10月施行の「産後パパ育休」も給付対象になる

育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から「産後パパ育休」が新たに施行されます。この「産後パパ育休」も育児休業給付金の給付対象になるので、概要を理解しておきましょう。

産後パパ育休の概要紹介

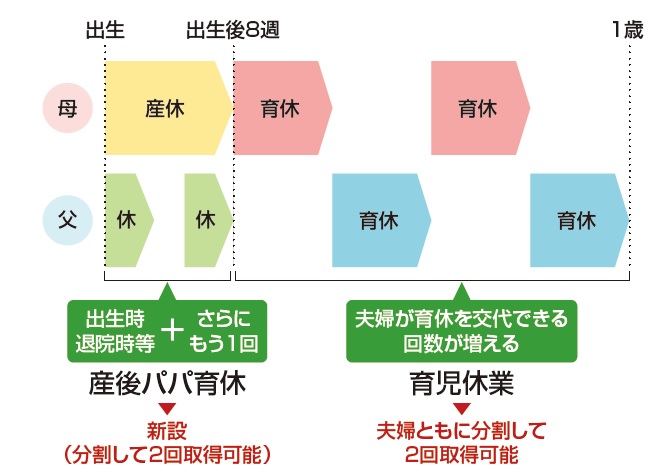

「産後パパ育休」は、子どもの出生直後8週間以内に4週間まで取得することができる育休制度。女性が産後休業中の時期に取得できることから「男性版産休」とも呼ばれています。

初めに申し出ていれば、2回に分割して取得することも可能で、男性でもより柔軟に育休を取得できるようになると期待されています。

また、労使協定を締結している場合に限って、休業中に勤務先の仕事をすることもできます。

ただし就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内であることが条件で、就業可能日数・時間には上限があります。

出典:厚生労働省「ミニリーフレット『イクメンのススメ』(A4版・令和3年度版)」

産後パパ育休を取得すると、育児休業給付金を受給することができます。

支給要件は、休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は、就業している時間数が80時間以上の)月が12カ月以上あること、そして、休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下であること。支給額は通常の育児休業給付金と同様、1日当たり休業開始時賃金日額の67%が支給されます。

出典:厚生労働省「ミニリーフレット『イクメンのススメ』(A4版・令和3年度版)」

なお、現行の育児休業制度も併せて取得可能。こちらも2022年10月より「分割して2回取得可能」「育休開始日を柔軟化」などの改正が予定されています。

詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

「産後パパ育休」で何が変わる?

厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は2020年12.65%。初めて1割を超えたとはいえ、まだ低水準です。そしてその大半が、5日未満の短期間の取得とされています。

産後パパ育休が創設されたことで、「まとまった日数の育休は取りにくい」と躊躇していた男性も育休が取りやすくなると見られます。出生以後8週間以内に2回に分けて取得できるので、例えば出産直後まだ妻が入院しているときに1回、産休が終わって妻が育児休業を取らずに復職する際に1回など、家事・育児や妻の身体的サポートが必要なときに柔軟に育休が取得できるというメリットがあります。

男性の家事・育児参加を促すとともに、出産や育児により休職した女性のスムーズな復職や、女性の就業機会の拡大にもつながると期待されています。

企業側の意識も、変わりつつあります。

2022年4月から育休を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認が義務化されました。これに伴い、企業は以下のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。

- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

これにより、同じ職場で働く上司や同僚などの理解も進むと見られ、男性にも積極的に育休を取ってもらおうと考える企業も増えると予想されます。

男性の育休取得率は1割超とお伝えしましたが、その大半は制度が整っている大手企業が中心。中小企業やベンチャーで男性育休前例がない職場では、「上司に言い出しにくい」としり込みする人もいるかもしれません。

とはいえ、法整備が整い、給付金も受け取ることができるようになり、立派な「権利」として認められています。政府も2025年までに男性の育休取得率を30%まで引き上げることを目標に据えています。

ご自身が「職場で最初に育休申請する男性社員」になるケースもあると思われますが、「育児休職制度があるので取得させてほしい」と臆せず申し出て、道筋を作ってほしいと思います。

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

EDIT&WRITING:伊藤理子