『プロフェッショナルサラリーマン(プレジデント社、小学館文庫)』や『トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」(日本経済新聞出版社)』等のベストセラー著者である俣野成敏さんに、ビジネスの視点で名作マンガを解説いただくコーナー。今回は、三田紀房先生の『マネーの拳』をご紹介します。

『マネーの拳』から学ぶ!【本日の一言】

こんにちは。俣野成敏です。

ここでは、私がオススメする名作マンガの一コマを取り上げます。これによって名作の理解を深め、明日のビジネスに生かしていただくことが目的です。マンガを読むことによって気分転換をはかりながら、同時にビジネスセンスも磨くことができる。名作マンガは、まさに一石二鳥のスグレモノなのです。

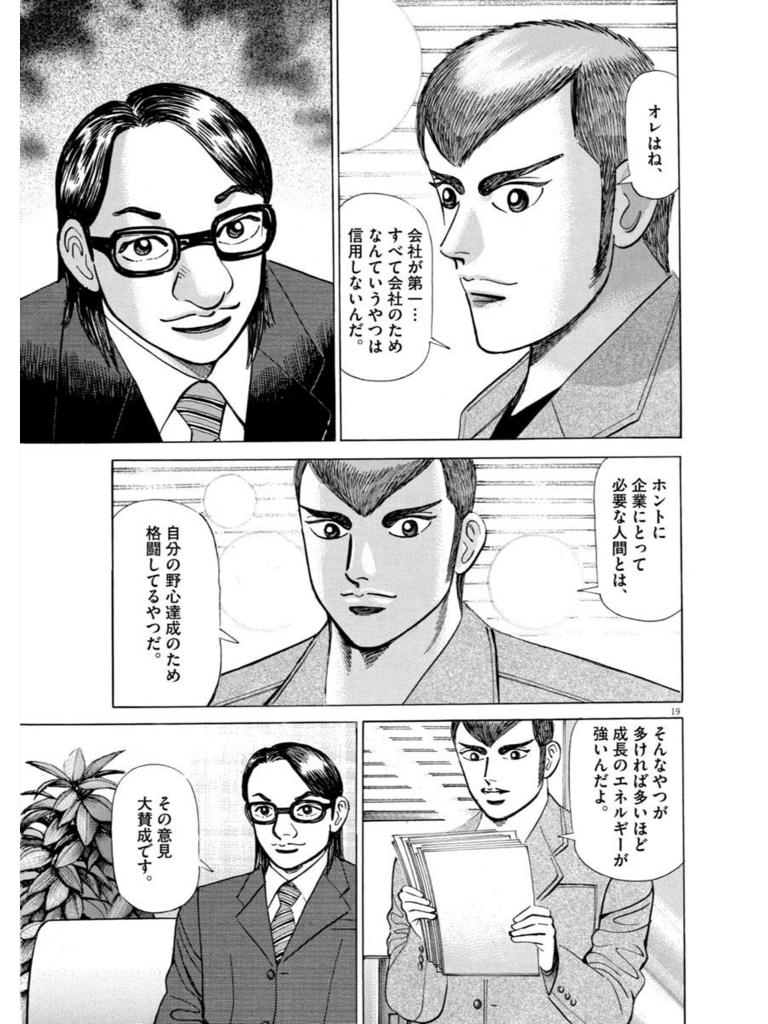

©三田紀房/コルク

【本日の一言】

「ホントに企業にとって必要な人間とは、自分の野心達成のために格闘しているやつだ」

(『マネーの拳』第6巻 Round.53より)

地元・秋田の高校を中退した花岡拳(はなおかけん)は、友だちの木村ノブオとともに上京。花岡は、偶然始めたボクシングによって才能が開花し、世界チャンピオンにまで上り詰めます。

その後、ボクシングを引退した花岡は、タレント活動をしながら居酒屋を開業しますが、経営は思うようにいきません。そんな時に知り合ったのが、通信教育業界の成功者・塚原為之介会長でした。花岡は会長の教えを受けながら、ビジネスの世界でも頂点を目指すべく、新しいビジネスをスタートさせますが…。

「反逆のエネルギー」を逆手に取る

Tシャツ専門店で成功した花岡は、さらなる上を目指して、株式を公開することを公表します。すると、社内は上場賛成派と反対派に分かれて、ピリピリした雰囲気に包まれます。花岡に次ぐ社内のナンバー2で、取締役営業部長の大林は、上場には反対の立場です。

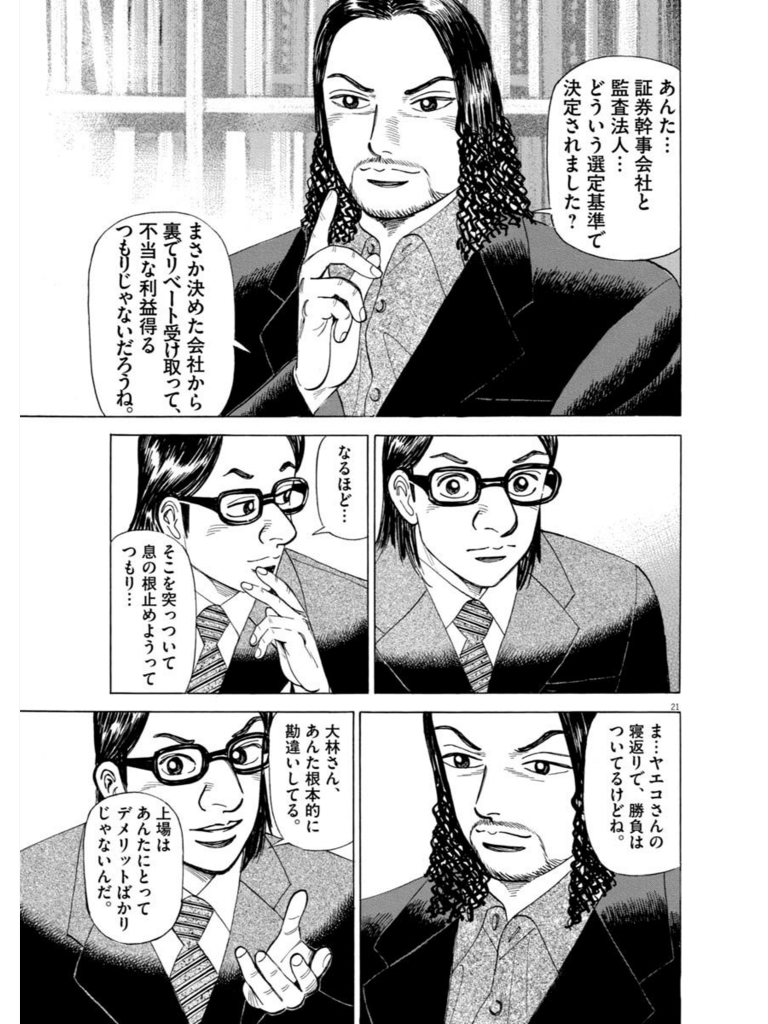

花岡はそのことを知りながら、大林に株式公開準備室の室長を任せます。これ幸いと、遅延行為を行う大林。ところが、大林は証券アドバイザーの牧から予想外の言葉をかけられます。「株式を上場すれば、会社は社長個人のものではなくなる。そうなれば、あなたが社長になることも夢ではない」のだ、と。それを聞いて以来、大林は態度を改め、公開準備室の資料づくりも精力的に行います。

社員たちが自分にとって少しでも有利になる方へ、賛成から反対、反対から賛成へと、目まぐるしく変わる様子をよそに、上場に向かってひた走る花岡。牧から「社内に不穏分子を抱えている状態で、どうするつもりか?」と聞かれても、「何もしない」と答えます。それどころか、花岡は「わが社のように、腹黒い奴らが揃っていてこそ会社は発展する」と言うのでした。

困難こそ逆転のチャンス

『マネーの拳』は、物語の前半では花岡が世間の逆風を受けながら、社員と一致団結してTシャツ事業を軌道に乗せるまでの苦闘を描いてきました。ところが、後半に入ってくると一転、これまで隠されていた部下の黒い一面が明らかになります。こうした、マンガとは思えないリアリズムで人間模様を冷静に描き切っていることが、この作品を名作たらしめている所以なのではないでしょうか。

元来、会社が株式公開という大海原に漕ぎ出ようとしているときは、組織も変革を余儀なくされます。「前回のお話」で紹介したように、社内が大きく揺り動かされる度、スタッフの白い面と黒い面も入れ替わります。そのため、時には会社の成長に個人の成長が追いつかないことも少なくありません。

荒波の中、いつ失速するかもしれないベンチャー企業で働く社員にとって、そこにいる1番のメリットとは「“精鋭”になれるチャンスがある」ことでしょう。つまり、ビジネスパーソンとして成長できる機会が多い、ということです。たいてい、創業期は人手が足りず、どこも少数精鋭で会社を切り盛りしている場合がほとんどです。実のところ、精鋭部隊が少人数で集まっているのではなく、少数だから精鋭になっていくわけです。

©三田紀房/コルク

共通の目的があれば、仲が良いかどうかは関係ない

さて。今回、取り上げた場面で、花岡は「野心のある社員こそが会社の原動力になる」と話しています。しかし、一般的には「仲が良いことが良いことだ」というのが世間の常識であり、社長にとっても「いつ部下に寝首をかかれるかもわからない」という状態は、決して心休まるものではないでしょう。

それでも花岡が「そういう社員こそ必要だ」と言っている理由は、結局、「人は自分の利益になると思えなければ、本気にならない」からです。反対に「会社が第一」と言っている社員は、ハッキリとした目標を自分の中に持っておらず、かえって行動が中途半端になりがちだ、ということなのかもしれません。

もしかすると、読者の方の中には「みんなが自分のことだけを考えていたら、どうやって組織としてまとまるのか?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。そういう方は、二人三脚を想像してみてください。二人三脚で組んだ相手が、たとえ普段は仲が悪い人であっても、競技中は息を合わせ、一緒にゴールを目指さない限り、目的地にはたどりつけないでしょう。逆に言うと、共通の目的さえあれば、仲が良いかどうかは関係ないのです。

社員の思惑を一致させるためにはマネジメントが不可欠

会社が野心ある者たちを共通の目的に導く方法は、「会社のビジョンを見せる」ということが挙げられます。社員たちの野心と会社のビジョンが一致すれば、それが車の両輪となって走り出します。それぞれが違うことを考えている社員を束ねるためには、こうした“演出”が不可欠な要素となります。

人間とは本来、弱い生き物であり、利を追求するものです。それを否定するのではなく、相手が「隣の人間と足並みを合わせることが、自分の利益に適っている」と思えるように演出できれば、人は動きます。よって、そういう状態をいかにつくるか?というのが、マネジメントの腕の見せどころなのです。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

俣野成敏(またの・なるとし)

30歳の時に遭遇したリストラと同時に公募された社内ベンチャー制度で一念発起。年商14億円の企業に育てる。33歳でグループ約130社の現役最年少の役員に抜擢され、さらに40歳で本社召還、史上最年少の上級顧問に就任。『プロフェッショナルサラリーマン(→)』及び『一流の人はなぜそこまで、◯◯にこだわるのか?(→)』のシリーズが、それぞれ12万部を超えるベストセラーとなる。近著では、日本経済新聞出版社からシリーズ2作品目となる『トップ1%の人だけが知っている「仮想通貨の真実」(→)』を上梓。著作累計は38万部。2012年に独立、フランチャイズ2業態5店舗のビジネスオーナーや投資活動の傍ら、『日本IFP協会公認マネースクール(IMS)』を共催。ビジネス誌の掲載実績多数。『ZUU online』『MONEY VOICE』『リクナビNEXTジャーナル』等のオンラインメディアにも寄稿。『まぐまぐ大賞(MONEY VOICE賞)』1位に2年連続で選出されている。一般社団法人日本IFP協会金融教育研究室顧問。

俣野成敏 公式サイト(→)

【関連記事】

俣野 成敏氏の記事一覧(→)