「仕事の悩みを抱えているが、職場にも友人にも相談できない」「行政に相談窓口があることは知っているが、自分のようなケースでも相談にのってもらえるのだろうか」と迷っている人たちへ。職場における、法違反や権利侵害などのトラブル・悩みについて、誰でも相談できる窓口が労働相談情報センターです。

今回は、東京都の相談調査課課長代理として労働相談を総括する根本高志氏に、その活動内容や実際の相談事例などについて話をうかがいました。

名称や体制については異なるものの、労働相談を受け付ける機関は各都道府県に設置されています。本記事内・末尾にリンクがありますので、参考にしてください。

プロフィール

東京都労働相談情報センター

東京都組織条例に基づいて東京都に置かれている東京都産業労働局の出先機関。センター(飯田橋)、大崎、池袋、亀戸、国分寺、八王子の6事務所で構成され、「働くこと」に関する相談やセミナー、統計調査などを実施して、労働者や事業主をサポートしている。

目次

東京都労働相談情報センターは、働く人をさまざまな形で支援

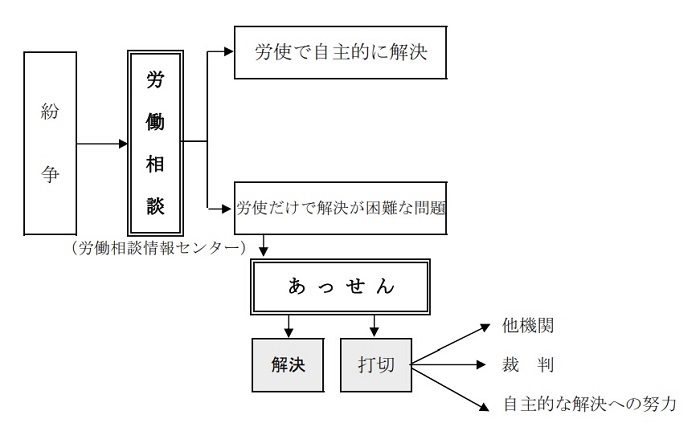

東京都労働相談情報センター(以下センター)は、労働相談・あっせん(▼)をはじめ、中小企業の賃金調査・調査結果の提供、労働セミナーやWebラーニングの実施などの労働情報の普及・啓発、雇用環境整備を進める中小企業への奨励金交付事業などの企業支援を行っています(いずれも無料)。

法的情報の提供やアドバイスでは労使での自主的な解決が難しい場合に、センターが第三者の中立的立場で調整・手助けを行うことです。あっせんは、労使双方から「調整してほしい」と依頼を受けた場合に行われます。

特に力を入れているのが労働相談で、相談者の意向を踏まえながら、「迅速」「簡易」「柔軟」に相談に応じているそうです。

- 電話ですぐに相談対応(=迅速)

- あっせんに移行する際の書面申請は不要(=簡易)

- 例えばセクシュアルハラスメントなどで相談者が女性だった場合、希望があれば女性の相談員が対応、など(=柔軟)。

また、高度な法律解釈や判例等について弁護士が直接相談者に助言する『弁護士労働相談』、職場における心の悩みについて臨床心理士や産業カウンセラーによる『職場における心の健康相談』なども実施しているとのこと。

2020年度の労働相談件数は5万2318件。その数はここ20年ほど横這いです。

「退職」「職場の嫌がらせ」「労働契約」が三大相談内容

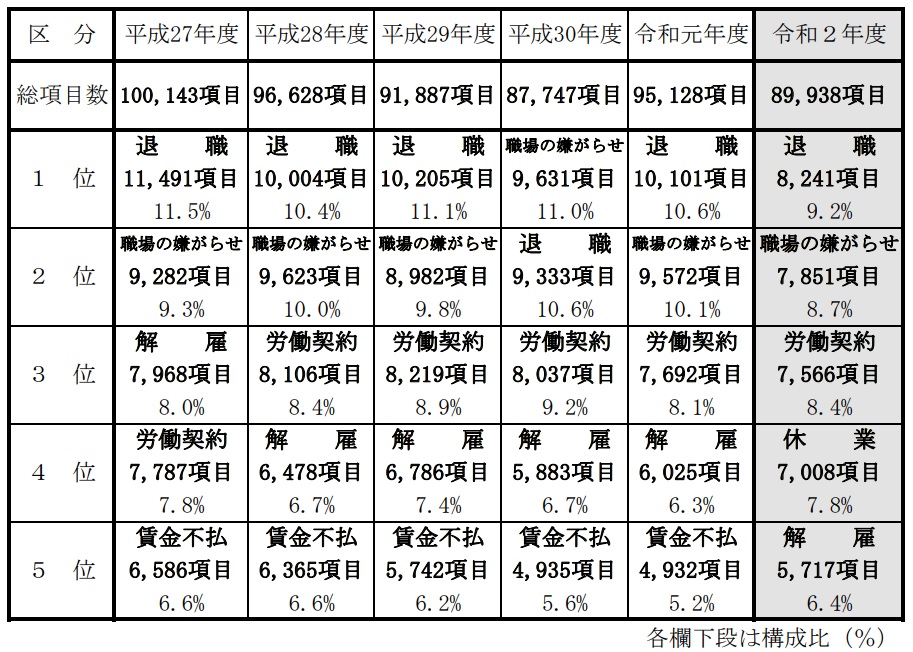

参考:労働相談の内容

(東京都産業労働局公式サイトより)

もっとも多い相談内容は、例えば令和2年度の統計をみると、退職に関するものです。

退職勧奨を受けたがどうすればいいのか / 退職を強要された / 退職したいのに辞めさせてもらえない / 突然、従業員から辞めたいと言われて困っている、など

2位が、職場の嫌がらせに関する相談です。

いじめ / パワーハラスメント / セクシュアルハラスメント / マタニティハラスメント など

3位は、労働契約に関する相談です。

勤め始めたのに、まだ労働契約書がもらえない / 聞いていた給与と違う / 内定を取り消された など

順位の入れ替わりは多少ありますが、近年は「退職」「職場の嫌がらせ」「労働契約」が相談内容の上位を占めています。しかしながら、コロナ禍においては、「休業」に関する相談が多く寄せられています(令和2年度では4位)。

休業問題やワクチンハラスメントなど、コロナ禍ならではの相談も

4位は「店舗が休業になり、自宅待機を命じられた」など、休業に関する相談です。休業に関する相談は、以前は10位以下の項目だったのですが、新型コロナウイルスの影響で前年度から4倍以上に増えたそうです。

また、2020年2月末に『新型コロナウイルスに関する緊急労働相談ダイヤル』を設置したところ、休業に関する相談以外にも、「(新型コロナ)ワクチン接種をしないとシフトに入れられないと言われた」といったワクチンハラスメントや「職場接種状況のファイルが社内で共有され、誰が接種していないかわかってしまう」という個人情報の管理に問題があるケースのほか、「職場で数名の感染者がでているにもかかわらず一切周知されず、職場の安全対策に不安がある」などの安全衛生に関する相談も寄せられるようになった、とのこと。

5位は、コロナ禍の影響だけではありませんが、「解雇通知が突然届き、どうすればいいのかわからない」「懲戒解雇になったが、何とかならないか」「リストラされた」など、解雇に関する相談となっています。

NPO団体や民間サポートサービスにない強みは?

特段、時間制限はないが概ね1時間前後が目安

電話なら匿名での相談も可能(秘密は厳守)

センターの回答では、上記の点が挙げられました。公的機関以外で同様の活動をしている団体、たとえばNPO団体の支援や民間のサポートサービスなどは、無料でも相談時間が制限されていたり、運営体制がよくわからなかったり、ということがあるかもしれません。

身近に仕事の悩みを相談する相手がいない人の場合、無料かつ匿名で所在明らかな機関に相談できるという点では、気軽に利用しやすい、といえるのではないでしょうか。

センターへの相談には、電話相談と来所による面談方式(要事前予約)の2種類があります(※東京都の場合)。

〈相談方法その1〉電話相談

東京都では都内に6つの窓口を構え、都内在住・在勤の労働者や使用者の相談に応じています。

窓口は会社所在地で担当区域が分かれていますが、まずは担当区域に関係なく相談できる電話相談専用ダイヤル「東京都ろうどう110番(専用ダイヤル:0570-00-6110)」を利用してください。

▼「東京都ろうどう110番」、相談受付の時間帯、連絡先はこちら

前述のとおり、匿名でも可能ですし、時間制限も設けられていません。メンタルヘルスに関わる相談は時間をかけて聞き取りを行うので、1時間以上に及ぶこともあるのだとか。

電話相談に応じながら、継続の必要があるケースの場合は、担当区域が引き継ぐ流れになっています。

〈相談方法その2〉来所による面談相談

事前予約が必要になります。

概ね1回1時間程度で、次回も必要となった場合、同じ担当者に継続相談を依頼することもできるそうです。

平日の日中に働いている人たちのために、夜間と土曜日にも実施されています。

現在(2021年12月時点)はコロナ対策として、面談相談は、相談者と相談員が別室からモニターを介して対話する形式で行われます。

面談相談の際は、相談内容によっては労働契約書(労働条件通知書)、就業規則、給与明細書、タイムカードのコピーなどの資料があると話を伝えやすくなるかもしれません。予約時に用意すべき資料があるかどうか尋ねてみてください。

電話でも面談でも、紙1枚程度でかんたんに経過をまとめたものがあると、スムーズに伝えやすいとのことです。

東京都以外に在住・在勤の人は

各都道府県(各都道府県労働局)でも概ね同様の労働相談を行っていますので、東京都以外の人は各地域の窓口に相談するといいでしょう。

実際にあったあっせん・相談事例

2020年度は、電話相談から274件があっせんに移行し、その7割以上が当事者間の合意に至って解決したそうです。

センターにはどのような相談が寄せられ、どのような対応をとっているのか、実際のケースの一部を紹介しますので参考にしてください。

※プライバシー保護のため、事例は個人などが特定できないようにしてあります。

【ケース1】パワーハラスメントと退職勧奨を受けたAさん

<相談内容> システムエンジニアのAさんは、3カ月の契約更新を繰り返し、クライアントに常駐する勤務形態で約3年勤務していた。直近の契約更新の直後、常駐チームのリーダーから「顧客のニーズを超えて、趣味で仕事をしているのではないか」「あなたはこの職場にとって有害な存在だ」などと言われ、仕事を与えられなくなった。その後、Aさんはリーダーから退職勧奨を受けたため、会社の対応に疑問を感じて相談に来た。

<対応> センターが会社から事情を聴いたところ、Aさんの業務遂行については、クライアントから問題を指摘されていた。リーダーはクライアントからの信頼を回復しようと必死になるあまり、パワーハラスメントとも受け取れる発言を行ったことを確認したとのこと。

<結果> 「会社として謝罪したい。ただし、Aさんを原職に復帰させることはできないので、なるべく近い条件の業務に配置する。それまでの間の休業手当は支払う」との意向が示された。一方Aさんは、「自らに非はないので、現職に復帰したい」と主張。そこで、センターは会社がAさんに解決金を支払い、Aさんは円満に退職する内容の解決案を提案したところ、双方が同意。当事者間で確認書が取り交わされて解決した。

【ケース2】結婚退職後に復職した会社で正社員への転換を希望したBさん

<相談内容> Bさんは、製造業の会社に新卒で入社し、結婚を機に退職したが、退職から約10年後に契約社員として会社に復帰していた。Bさんが退職していた間に、一定の条件下で結婚・育児等で一度退職しても正社員として復帰できる制度が新設されたが、Bさんは対象外だった。同一条件での無期転換も打診されていたが、メリットが感じられないため無期転換権は行使せずにいた。均衡・均等待遇(同一労働同一賃金)が法制化されたことから、所属の人事担当者と話したが、「契約内容の見直しはできない」と言われ、自力での解決は不可能ではないかと感じ、相談に来た。

<対応> センターが本社人事部から事情を聴いたところ、「退職者を正社員として再雇用する現行の制度は、退職後5年を超えると適用されない」などの説明があった。

<結果> センターが、同一労働同一賃金の法施行を踏まえ、会社にとって有益な人材を適切に処遇する方法を柔軟に検討するよう助言したところ、会社から「正社員化の希望があれば、検討する余地がある」との回答があった。その後、人事担当役員による面接が実施され、相談者は総合職として合格し、正社員として再び勤務を開始した。

【ケース3】新型コロナウイルスの影響で雇い止めとなったCさん

<相談内容> 小売店に契約社員として勤務するCさんは、1年契約を更新して勤続約10年。新型コロナウイルスの影響で会社の業績が極度に悪化したため、半年間の自宅待機が続いたが、契約期間満了をもって雇い止めを通告されたため、雇用の継続を求めて相談に来た。

<対応> センターが会社から事情を聴いたところ、会社の顧客は外国人観光客の比率が極めて高く、「海外からの観光客が全くいない現状では企業体力の限界であり、雇用契約の更新は不可能である」との回答があった。これに対し、センターは有期雇用の更新についての合理的期待権や整理解雇の4要件(要素)などについて説明したが、会社の見解は変わらなかった。

<結果> Cさんに会社の回答を伝えたところ、一定の理解を示したことから、「将来、会社の事業が回復した際には、相談者を優先的に採用する」との内容の書面を、会社からCさん宛てに交付することであっせんを終了した。

悩みのない職場を目指した、無料セミナーの実施も

センターでは労働相談以外にも、事業者も労働者も参加できる無料のセミナーなどを実施して、働きやすい環境づくりを支援しています。

こうしたサービスについては、周知されていない情報も多くあるのではないかと、センターの資料を見ながら感じました。

資料はサイト上で準備されているデータ以外にも、例えば区別のイベントや女性支援の資料などセンター施設内に各種揃っており、手に取りやすくなっています。アクセスが可能であれば、ぜひ調べてみてください。

労働相談情報センター(飯田橋)

千代田区飯田橋3-10-3

東京しごとセンター9F

※公共交通機関をご利用ください。

今回は東京都の労働相談情報センターに取材を行いましたが、途中でも述べたように、各都道府県に概ね同様の労働相談を行う総合労働相談コーナーが設置されています。東京都以外の人は最寄りのコーナーを下記からご確認ください。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」