第15回肉肉学会研究会「但馬牛繁殖家田中畜産の取組に学ぶ会and復習―和牛の飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー牛去勢を118日熟成を味わう会」に参加してきました!豪華ゲストによる知られざるマニアックな肉の講演をレポートします。

目次

肉肉学会とは?

「肉肉学会」とは、和牛のお店を16店舗経営している「格之進」のオーナー千葉祐士さん、ニコニコ学会β交流協会会長の江渡浩一郎さん、東京大学先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦さんら研究者が中心となり、農林水産省や有識者、生産者、料理人、消費者ら運営されているイベントコミュニティだ。

▲「格之進」オーナー千葉祐士さん、東京大学先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授 稲見昌彦さん

▲「格之進」オーナー千葉祐士さん、東京大学先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授 稲見昌彦さん

肉肉学会は、熟成度を科学的に研究したり、アンカンファレンスを開催して、肉を美味しいという味覚や心理のメカニズムや調理法などを追求している。

また、日本の食文化の基盤を強固にし、育み、発信することを目的として活動する「全日本・食学会」の肉料理部会分科会と位置づけられている。

「勉強会」ではなく「学会」としているのは、勉強会が「先生が生徒に教える場」であるのに対し、学会は「議論の場」であるからだ。

有識者が参加者に一方的に教えるのではなく、あくまで登壇者と参加者が互いに議論し合うのが本会の目的だという。

肉肉学会の副理事長で、東京大学先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授の稲見昌彦氏からは、「食には五感すべてが入っている」「肉はメディアである」という名言が冒頭から飛び出した。

15回目の開催となる今回は2018年1月27日、全日本食学会チームアカデミアおよび全日本食学会肉料理部会分科会との共催で行われた。

会場となった六本木にある格之進Neufには、業界や職種を超えた約50人の幅広い人材が集まり、2つの講演+食事・意見交換会では肉を囲んで超マニアックな話で盛り上がった。

但馬牛の歴史や繁殖事業の構造、放牧牛肉の取組みについて

1つ目の講演は、世界で最も有名な「神戸牛」や「特産松坂牛」の元となる但馬牛(たじまうし)を、その産地である兵庫県美方郡で飼育している田中畜産の田中あつみさんが登壇。但馬牛の歴史や繁殖事業の構造、放牧牛肉の取り組みなど、田中畜産の先見的なチャレンジについて講演した。

▲田中畜産 田中あつみさん

▲田中畜産 田中あつみさん

そもそも但馬牛というのは、和牛の品種の1つ。現在、和牛には「黒毛和種(くろげわしゅ)」「褐毛和種(かつもうわしゅ)」「日本短角種」「無角和種(むかく)」という4つの品種が存在している。

実は和牛の9割が黒毛和種なのをご存知だろうか。黒毛和種は、サシがよく入るため霜降りのイメージが強いが、他の品種に比べ、赤身の質がいいことも特徴だ。

田中畜産で飼っている但馬牛は、この黒毛和種の中でも「血統集団」であり、兵庫県但馬地域が原産地の牛で、約700年前に書かれた『国牛十図』という書物にも書かれるほど、その歴史は古い。

現在の黒毛和種の99.9%に但馬牛の血が入っており、但馬牛は「黒毛和種のルーツ」とも言われている。

兵庫県内で生まれた但馬牛を県内の指定された肥育農家で育て、県内の食肉処理場で屠畜された牛は「兵庫県産 但馬牛(たじまぎゅう)」だ。

さらに兵庫県産 但馬牛の中でも、特に格付けが良いなど一定の条件を満たしたものだけが「神戸ビーフ」と名乗ることができる。つまり、但馬牛の血を引いていないものは、神戸ビーフと名乗ることができないわけだ。

「兵庫県では、県内の黒毛和種である但馬牛以外の血液を一切入れない『閉鎖育種』という改良を行なっています。たとえ同じ黒毛和種であっても、他県の牛を交配して改良を図ることはありません」(田中あつみさん)

田中畜産は肥育〜販売まで、SPAを完璧にやっている

黒毛和種は基本的に、種付けを行ない子牛を生ませる「繁殖農家」と、その子牛を大きく育てて出荷する「肥育農家」によって市場に出る。田中畜産は繁殖農家をやっている。

一般的に、再肥育では穀物など肥育用の餌を与えるが、田中畜産は放牧によって自然の草を餌にしている。

「なぜこんなことを始めたのかよく聞かれるんですが、牛はもともと草食動物だから、草だけで育つのでは? という思いを持っていた夫が、単にやってみたかったそうなんです(笑)」(田中あつみさん)

実際にやってみたところ、たしかに肉の固さはあるが、ほどよい噛みごたえで臭みもなく、和牛の味も放牧の味もしっかり出た濃厚な味わいの美味しい肉になった。

放牧期間は約半年間。これは、田中畜産のある地域は豪雪地帯で、冬の間は放牧ができないためだ。だが、屠畜前の半年間だけでも、十分に体内の細胞が入れ替わり、肉の味に作用することがわかった。

経産牛は毎年必ず出るため、それ以降ずっと販売を続けている。

当初の売り文句は、「放牧により運動している健康な牛なので、食べても健康的」「他は取り組んでいない珍しい肉」など、他の牛肉との肉のスペック差ばかりをアピールしていた。

もちろん、言っていることに嘘はない。でも、何となく違和感があったという。ただ放牧しているかどうかだけで、「本当の飼い方だ」と評価されるのはおかしい。

「牛飼いはそんなに軽いものじゃない!」そう思った田中さんは、放牧による肉のスペックを強調して販売するのは止めることにした。そして、放牧の但馬牛ではなく、田中畜産の肉だから購入したいと言ってくれる人に向けて販売することを意識しているという。

自分たちが楽しいからやる→牛1頭が半日で完売するように

繁殖農家である田中畜産は、肉をカットするやり方がわからなかった。そのため、当初は地元の肉屋に委託し、すべてカット、パッキングした上で、それを買い取って販売するという形をとっていた。

だが、カットの仕方を学び、自分たちでカット・加工・パッキングをして販売するようになった。すると、今まで切り落としになっていた部分も、ステーキやローストビーフ、塊肉で楽しめるような部分があることに気づいたという。

「放牧仕上げでも、ミスジには綺麗なサシが入っているし、希少部位も美味しかったんです。自分たちでカットするようになって、肉の面白さがよりわかるようになってきました」(田中あつみさん)

カットや販売の仕方を工夫することで、以前は在庫が残っていたのに、現在では牛1頭が半日足らずで完売するようになった。

「とろけるようなサシの入った肉も、放牧で噛みごたえのある肉も、熟成により深い香りのする牛も、美味しいという人にとっては美味しい。どの肉も消費者にとっては正しいのではないでしょうか。品種や個体によっても大きな差があるし、その多様性こそが肉の楽しみ方の1つなのではと思っています」(田中あつみさん)

今後は消費者を牛舎に呼んで牛飼い体験をするようなイベントや、繁殖の頭数を増やすことも検討しているという田中さん。

人形町今半を経営する高岡哲郎さんも、田中畜産のやり方を「めちゃくちゃ特殊」と評する。

▲株式会社人形町今半 取締役副社長 高岡哲郎さん

▲株式会社人形町今半 取締役副社長 高岡哲郎さん

「どれが正しいかではなく、何が楽しいか、何が好きかを突き詰めていく田中さん夫婦が素晴らしいと思います。経産牛の美味しさをご存知だったのも強みですね。私も一番美味しい肉は、月齢40ヶ月くらいの経産牛だと思っていますから」(高岡さん)

格之進の千葉社長は、よく「生産者は思想家であり、哲学者である」と言う。

周囲の真似ではなく、自分たちがいいと思うことを信じてやり抜く田中畜産は素晴らしい取組みをしているのだと、千葉社長も絶賛した。

田中さん夫婦は、日頃からFacebookやTwitter、instagramなどのSNSやブログで、牛飼いの日常や考えていることを発信している。

宣伝目的では全くなく、田中畜産に興味を持ってくれた人への手紙を書くようなつもりで書いているという。ぜひ一度覗いてみてほしい。

▶ 但馬牛の繁殖から放牧牛肉まで「田中畜産の牛飼い記録」

▶ 田中あつみさんのブログ:「たなちく嫁の牛飼い日記」

八丈島でのジャージーを中心とした事業について

続いては、八丈島で「ゆーゆー牧場」というジャージー牛を扱う酪農と、八丈島のリゾートホテルを経営する歌川真哉さんによる「八丈島におけるジャージー牛を中心とした取り組み」に関する講演が行われた。

▲八丈島乳業株式会社 代表取締役、リードホテル&リゾート株式会社 代表取締役 歌川 真哉さん

▲八丈島乳業株式会社 代表取締役、リードホテル&リゾート株式会社 代表取締役 歌川 真哉さん

かつて八丈島は酪農大国だった。八丈島の人口は約7500人。島までの交通手段は、飛行機(ANA)が1日3便ある他、竹芝からフェリーが出ている。

歌川さんは新潟出身で、10年前に八丈島へ移住。約3年前に、前身の会社から牧場および加工工場を引き継ぎ、新しく八丈島乳業を立ち上げた。

昭和前半頃まで、八丈島は酪農大国として知られていたが、今では見る影もない。平成2年には15軒あった酪農家も、現在は歌川さんが引き継いだのが最後の牧場だ。

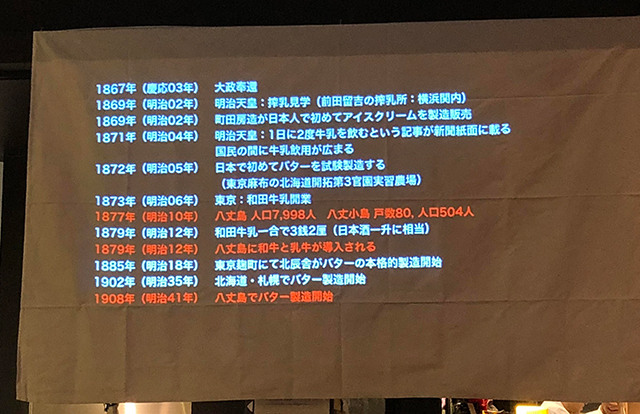

▲明治12年、八丈島に乳牛と和牛が導入され、明治41年にはバターの製造を開始

▲明治12年、八丈島に乳牛と和牛が導入され、明治41年にはバターの製造を開始

今はバターを作れていないので、昔を知る島の年配者に「早くバターを作ってくれ」とよく言われるという。

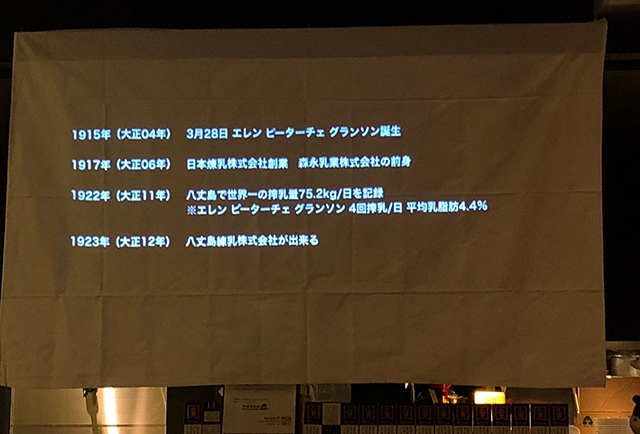

▲大正4年、当時世界一の搾乳量を誇るエレン・ピーターチェ・グランソンが誕生

▲大正4年、当時世界一の搾乳量を誇るエレン・ピーターチェ・グランソンが誕生

昭和の時代に入り、1日75.2kgという、現在の牛の2倍の搾乳ができる牛が八丈島で誕生した。東京では一升1円の牛乳が、八丈島では6銭だった。

しかし戦前は約2000頭いた牛を、開戦時に当時の陸軍がほとんど屠殺。再び牛を増やそうとするも、昭和の終わりにかけてどんどん牛が減っていったという。

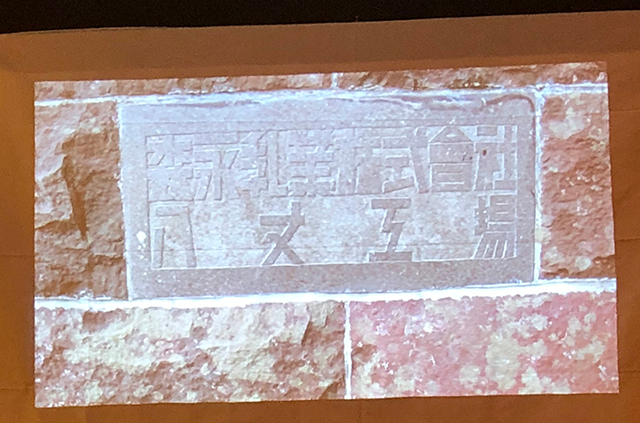

▲昭和初期には森永乳業の練乳工場があったが、昭和30年に撤退

▲昭和初期には森永乳業の練乳工場があったが、昭和30年に撤退

動物福祉という考え方

同社が運営している「ゆーゆー牧場」は、以前ホテルのゴルフ場だった場所にある。八丈島は年間を通して温かく、1年中草も生えているため、放牧場に牛舎を設けない「通年放牧」で酪農している。

八丈島乳業の専務取締役であり、「ゆーゆー牧場」のチーズ職人でもある魚谷孝之さんは、八丈島乳業が大切にしているのは「動物福祉」という考え方を教えてくれた。。

▲八丈島乳業株式会社 専務取締役 魚谷 孝之さん

▲八丈島乳業株式会社 専務取締役 魚谷 孝之さん

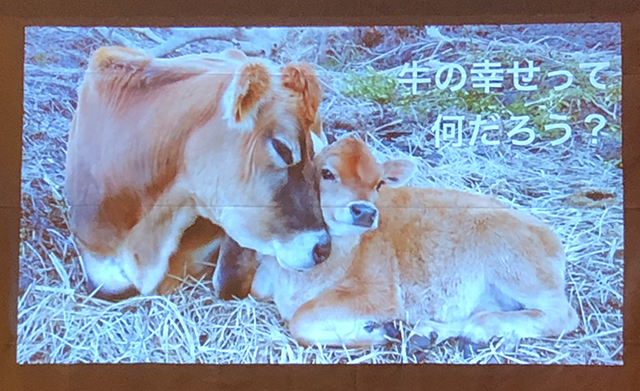

「島の自然を活用する自然放牧という形で飼育しているんです。島だからこその恵みということで、サツマイモ焼酎を作る際に出るサツマイモの蔓や、島に自生しているアシタバを餌にしています。『牛の幸せって何だろう?』と考えながら、牛が自分たちの好きなところに行き、集まって、食べて、寝ることを大切にしています」(魚谷さん)

乳牛に角が生えていることを知っている人は少ないが、もともと牛は雄雌ともに角が生える。ゆーゆー牧場では、よほど気性の荒い牛でない限り、なるべく生まれたままの姿を大事に飼っているという。こんなところにも「動物福祉」の考え方は表れている。

この牛から取れた生乳はホテルニューオータニのチーズケーキに使用されたり、「DEAN & DELUCA」とのコラボ商品を出したりしている他、最近はチーズ作りにも着手している。

マスカルポーネやモッツァレラの他にも、島の焼酎を使ってウォッシュチーズや、チーズ作りの際に出る乳清(ホエイ)を使ったビールを作るなど、次々に新しいことにチャレンジしている。

「八丈島で作っているという珍しさもあって、さまざまなメディアに取り上げられています。日本だけでなくスイスやフランスなどからチーズを買いに来るお客様もいて、嬉しいですね」(魚谷さん)

まず八丈島で自然放牧の仕組みを成功させ、今後は他の島にも展開していきたいと語る魚谷さん。伊豆諸島の島々では、高齢化・過疎化が進み、耕作放棄地がたくさんあるという。

魚谷さんは「自分の理想は、例えば八丈島はモッツアレラが美味しい島、大島はブルーチーズ、三宅島はカマンベールというように、それぞれが特徴をもったチーズを生産するような形で、離島酪農という考え方を広めていければ」と目を輝かせる。

食用の肉としては、穀物餌は島外から購入する必要があり、コストがかさむ。

放牧することでコストを下げながら、美味しい牛肉を作るべく、現在、全日本食学会の事業として、子牛を2頭買って飼育している。これが成功してビジネスになれば、チーズなどの加工品以外に肉という柱ができる。

千葉社長は「酪農を通じて、どのように価値を作っていくのか。置かれた環境の中で、どのように最適化していくのか。これも哲学ですね」と評価。

日本食学会の理事でもある更科堀井の堀井良教社長は「東京にも豊かな自然があります。自然とともに活き活きと仕事をしている姿を見て、私も八丈島に行きたくなりました。食を通じて何らかのPRができればと思います」と語った。

▲株式会社更科堀井 代表取締役社長 堀井良教さん

▲株式会社更科堀井 代表取締役社長 堀井良教さん

いざ実食──但馬牛とジャージー牛、牛そばも!

生産者の皆さんによる講演の後は、いよいよ実食!

今回の食材は以下の通り。

- 田中畜産(放牧敬産牛):トモバラ

- 八丈島乳業(ジャージー牛):牛乳7L、モッツァレラ100g×20個、マスカルポーネ2kg

- 小林牧場(ジャージー牛):120日熟成トモバラ、モモ肉ローストビーフ、Lボーンステーキ

- 更科堀井✕格之進(牛そば)

まずは八丈島乳業のジャージー牛乳と、市販牛乳の飲み比べからスタート。

市販のものに比べ、ジャージー牛乳は乳白色。

青い牧草を食べると、草に含まれるβカロチンが壊れず脂に溶けるため、乳白色になるという。

続いて、「八丈島乳業モッツァレラチーズのカプレーゼ」。香川県食材のPRをしているフードアナリストの方(参加者)から提供された株式会社創樹の「新漬けオリーブ」も添えられ、華やかな一皿に。

▲八丈島乳業モッツァレラチーズのカプレーゼ

▲八丈島乳業モッツァレラチーズのカプレーゼ

3つ目のメニューは「八丈島乳業ジャージー牛マスカルポーネチーズサラダ」。使用されている「Mascarpone Delicata」は、2016年のJapan Cheese Awardで銅賞のチーズだ。

▲八丈島乳業ジャージー牛マスカルポーネチーズサラダ

▲八丈島乳業ジャージー牛マスカルポーネチーズサラダ

4つ目は「八丈島乳業ジャージー牛乳のラザニア」。アツアツ&とろとろで、毎朝でも食べたくなる味だった。

▲八丈島乳業ジャージー牛乳のラザニア

▲八丈島乳業ジャージー牛乳のラザニア

続いて、5~7つ目のメニューは一皿で。

▲コンビーフたち

▲コンビーフたち

手前の「28か月齢ジャージー牛コーンドビーフ」は68日熟成。格之進の千葉社長曰く「普段格之進で使っている肉より、旨みの進化速度が速い」とのこと。

奥に写っているのが「28か月齢ジャージー牛リエット」。一般的な店で出てくるものより大量に乗せられており、濃厚な旨みが口いっぱいに広がる一品だ。

右側に写っているのが「28か月齢ジャージー牛モルタデッラ」。使われているモッツアレラは「Mozzarella Dorata」と呼んでいるとのこと。Dorata(ドラータ)はイタリア語で「黄金」を意味する。モルタデッラとは、イタリアのボローニャで伝統的に作られてきたソーセージ。

▲28か月齢ジャージー牛コーンドビーフをアップで!

▲28か月齢ジャージー牛コーンドビーフをアップで!

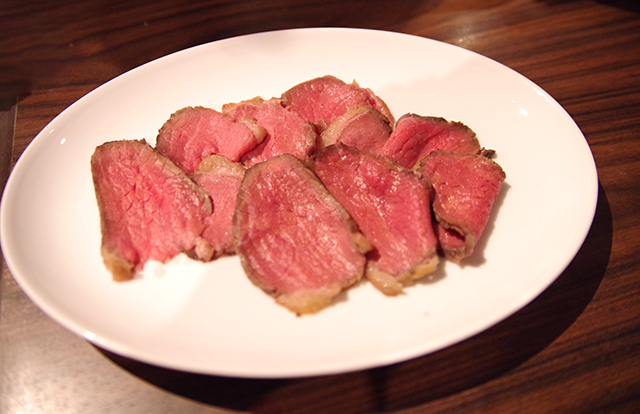

8つ目は、第1部で登場した田中畜産の「但馬牛放牧敬産牛」と28カ月齢ジャージー牛の食べ比べ。田中さんの講演にもあった通り、どちらが美味しいなどということではなく、それぞれ全く異なる味わいを持った牛だった。

▲但馬牛放牧敬産牛と28カ月齢ジャージー牛の食べ比べ

▲但馬牛放牧敬産牛と28カ月齢ジャージー牛の食べ比べ

9つ目は「28か月齢ジャージー牛ソトモモローストビーフ」。ピンク色の美しい断面を見せる肉は、噛めば噛むほどしっかり肉の味わいを感じられる一品だった。

▲28か月齢ジャージー牛ソトモモローストビーフ

▲28か月齢ジャージー牛ソトモモローストビーフ

メインは「28か月齢ジャージー牛リブロースステーキ」。脂の甘みもしっかり感じられるパワフルな肉。これまでジャージー牛を食す機会はほとんどなかったが、黒毛和牛とは明らかに違う個性をもつ味わいだ。

シメは更科堀井と格之進のコラボメニュー「うしそば」が2種類。牛スジ+煮切りミリン+蕎麦出汁と、牛シンシン+蕎麦出汁だ。

肉を用いた蕎麦に「鴨そば」があるが、鴨は脂の粒子が小さいため蕎麦に絡みにくい。牛の粒子は鴨より大きく、より蕎麦に絡みやすいのが特徴だ。

▲更科堀井と格之進のコラボメニュー「うしそば」

▲更科堀井と格之進のコラボメニュー「うしそば」

全12品、前半の講演で出てきた肉をその場で食べることのできる贅沢。

参加者も飲食店経営者や畜産業、研究者など、さまざまな牛マニアが集結しており、アタマも胃袋も大満足!な勉強会だった。

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。