テレビ番組を評価する新たな考え方として注目されつつある「視聴質」。

アメリカ・ボストン発のスタートアップ、TVISION INSIGHTSは、Xbox One Kinectの人体認識センサーと、独自の機械学習アルゴリズムによって、いつ、誰が、どんな表情で、どんな態度でテレビを見ているかを測り、数値化している。Microsoft Innovation Award 2015で最優秀賞も受賞した「視聴質」計測テクノロジーについて聞いた。

誰が・どうテレビを見ているか明らかにする「視聴質」

録画機器やデジタルデバイスの普及に伴い、テレビ番組の視聴率の定義が変わりつつある。関東地区では、2016年10月より、放送日から7日以内(168時間以内)のタイムシフト(録画)視聴率を算出するようになった。

とはいえ現状、計測しているのは「テレビのオン・オフ」のみ。電源が点いていても、テレビの前に人がいるとは限らないし、その番組を確かに見ていたかどうかもわからない。

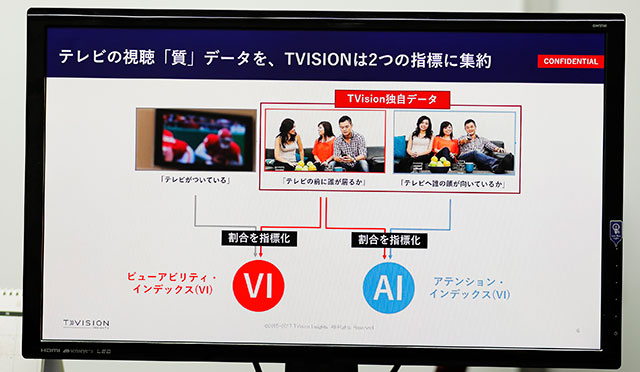

そこで登場したのが「視聴質」という概念だ。これは、その番組を誰が見ているか、どのように視聴しているか(ながら視聴など)、コンテンツの内容にどう反応しているかといった、番組視聴の「質」を評価する指標である。

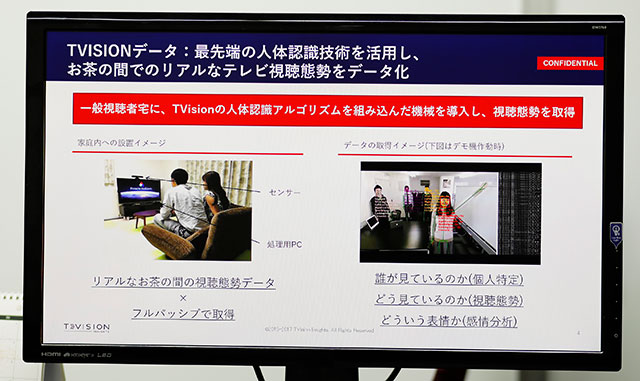

TVISION INSIGHTSは、Kinectに搭載された人体認識センサーを用いて、視聴者の表情や顔の向きなどを読み取り、テレビの前での視聴態勢を数値化している。

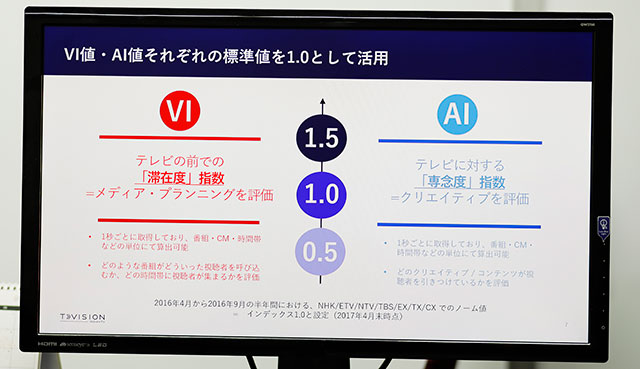

具体的には、視聴者がテレビの前にいるかどうかを「滞在度」(Viewability Index=VI値)、画面に注目しているかどうかを「専念注視度」(Attention Index=AI値)という2つの指標で表した。過去半年間の標準値を1.0と定め、それと比べて高いか低いかを数値で評価している。

この指標は、日米のマーケティング、視聴率、統計の専門家とセッションを繰り返して決めたもの。この指標によって算出された数値を、リクルートジョブズをはじめとするリクルートグループ、メルカリ、LIXIL、大手飲料メーカー、大手消費財メーカーなどに、テレビCM放映時の滞在度、注視度データとして提供している。

TVISION INSIGHTS 取締役 営業責任者の河村嘉樹氏は、

「これまで、テレビ番組の作り手は人々をいかに没入させるかに心を砕いてきました。『視聴者が番組に没入しているか』という、この主観的で曖昧な概念を『滞在度』『注視度』という数値で算出できるようになった。それが、このテクノロジーの最大の特徴です」

と意気込む。

▲TVISION INSIGHTS株式会社 取締役/営業責任者 河村嘉樹氏

▲TVISION INSIGHTS株式会社 取締役/営業責任者 河村嘉樹氏

同社は中国・上海で女性向けアパレルブランドやデジタル広告代理店を起業していた劉 延豊(ヤン・リュウ)氏によって、2015年にアメリカ・ボストンで創業した。

「着想のきっかけは、電源のオン・オフデータだけで莫大な広告予算の動くテレビについて、もっと詳細な視聴データを取得したいと考えたことでした。

そこでリュウはMIT(マサチューセッツ工科大学)のMBA(経営学修士)に留学し、コンピュータビジョン(画像認識)のテクノロジーでこの疑問を解決することを思いつきました」(河村氏)

この考え方に賛同したのが、アメリカ・ノースイースタン大学准教授のRaymond Fu氏。ビッグデータ、マシンラーニング、コンピュータビジョンのスペシャリストである同氏は、TVISION INSIGHTSの創業メンバーに加わり、チーフ・サイエンティストとして開発を牽引している。

顔認識には、Xbox One Kinectセンサーを使用し、そこに独自のアルゴリズムを組み込んだ。当初は、WiiやPlayStation4、ウェブカメラなどさまざまな方法を検討し、大手家電メーカーにかけあって、テレビの筐体にカメラを内蔵することまで考えた。

しかし最終的には、家庭のリビングに違和感なく溶け込み、安価であるKinectを採用することに決めた。

「我々のようなスタートアップが、自社でゼロからハードウェアを開発するのは難しい。そこで既存のハードを活用して、ソフトウェアの部分で独自性の高いソリューションを提供しようと考えました。なかでもKinectはコストパフォーマンスが高く、データがきれいにとれます。ハードウェアとしての性能が良いと感じました」(河村氏)

従来の視聴率調査は、ユーザー本人が機器のボタンを押して誰が見ているか登録する必要があった。

しかしカメラによる顔認識なら、ユーザー側の操作がまったく必要ないため、「普段通りの」自然な視聴態勢を知ることができる。

Kinectセンサーで毎秒ごとに視聴態勢データを取得

使用機器はXbox One Kinectセンサーに加えて、ハンディサイズのミニPCを用いた。

Kinectをテレビ画面の上部にとりつけ、内臓のカメラとDepthセンサーで取得した視聴態勢データを、テレビ脇に設置したミニPCへ毎秒リアルタイムに送信、プライバシーに配慮し、映像データでの蓄積は行わず、画像にあるような0-1ベースのログデータに変換している。

こうして取得した膨大なデータを毎日決まった時間に同社のサーバーへアップロードしている。

Xbox One Kinectで得られるのは、骨格情報や色情報、深度情報、表情、音声認識、ジェスチャーなど。

そのうち同社が計測しているのは、表情(スマイル、ネガティブ、サプライズ、ニュートラル)、画面に注目しているか、メガネをかけているか、目と口の開閉、よそ見していないかなどの8項目である。

さらに同社独自の技術を組み込み、左右の目頭の距離、耳の向き、口とテレビ画面の距離、頭部(おでこ)の向きを計測。視聴者がテレビ画面を見ているか、あるいはスマホや別のところを見ているかを判別している。

従来の視聴率は毎分ごとのデータだったが、同社では毎秒ごとのデータを取得。より精緻な分析が可能となった。

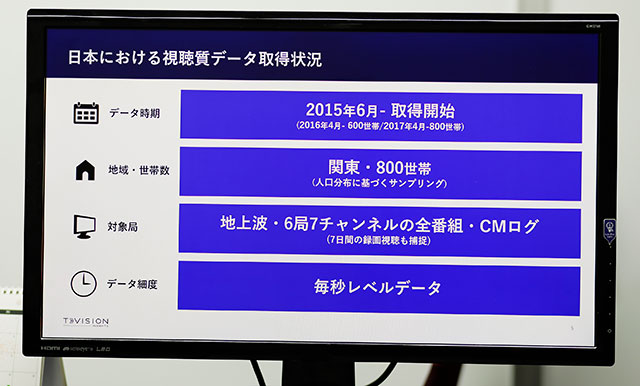

現在、アメリカでは約2500世帯・7500人のデータを取得(来年には約7000世帯まで拡大予定)し、日本では関東近郊約800世帯・1800人のデータを取得している。

当初、さまざまなタイプの人の表情や目・口の形を覚えさせるため、トレーニング用データセットとして100~1000人のデータを用意。

マルコフ連鎖(Markov chain)をもとにした独自の機械学習アルゴリズムで、より早く、より小さいPCでも高い精度で分析できるよう、日々ブラッシュアップを行っている。

「このテクノロジーの最大のインパクトは、膨大な量の顔認識データをリアルタイムで計算できるところです。しかもそれほどスペックの高くないPCで実現できました。私の専門は自然言語処理ですが、テキストを解析する場合でも、量が多ければ膨大な時間がかかってしまいます。

それが画像となれば、データ量は圧倒的に増え、アルゴリズムも複雑になります。それを小型PCで、毎秒ごとに計算できるようにしたのは画期的なことです」

と語るのは、リードエンジニアの邱晗 (カン・キュウ)氏だ。

▲TVISION INSIGHTS株式会社 リードエンジニア 邱晗 (カン・キュウ)氏

▲TVISION INSIGHTS株式会社 リードエンジニア 邱晗 (カン・キュウ)氏

分析は自動化され、日々変化するクライアントのニーズにも自在に応えている。

「クライアントからは、曜日ごとにデータを比較したい、ひとつのCMの中で何秒と何秒の注視度の違いを知りたいなど、さまざまな要望が寄せられます。要望があってから実装していては時間がかかりすぎるため、事前にあらゆるケースを想定して、クエリを導入しておきます。

自社開発したライブラリを使って、同じクエリをいろいろなタイプのデータに対応できるようにしています。そしてリクエストがあれば、すぐに必要なコードやクエリを自動的に実行できるよう工夫しています」(邱氏)

こうした分析には、Amazon RedshiftとAmazon RDSを使用。パートタイマーを含む社員25人中、エンジニアやデータサイエンティストは6名。

国内最大手のソーシャルゲーム会社 で最先端の開発に携わったエンジニアや、インターネット企業、大手アパレルブランド でデータサイエンティスト経験のある強者たちが集まっている。

視聴「率」は低くても「質」が高い、テレビ局の財産を掘り起こす

このソリューションはMicrosoft製品を利用した新しいテクノロジーを表彰する「Microsoft Innovation Award 2015」で最優秀賞を受賞した。

「Kinectの人体認識テクノロジーをすみずみまで活用していたことに加え、すでにソフトバンクやマクドナルド、リクルートで導入され、マネタイズできていたことが高く評価されました。ビジネスとしての可能性に期待してもらったのだと思います」と、河村氏は受賞理由を分析する。

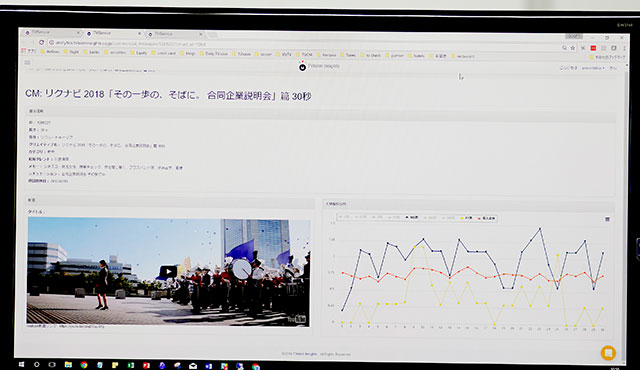

現在は広告主がテレビCMを出稿する際の、プランニングやバイイング(広告枠の買い付け)、クリエイティブチェック(どのCMのどの表現が効果的だったか)などに利用されている。

ターゲットとする視聴者がどのテレビ局のどの時間帯に多いか、利用している広告枠の「専念度」はどうか、どんな映像表現のときに視聴者が振り向くかなどの分析に一役買っている。

2016年からこのソリューションを導入しているメルカリでは、広告枠の選定や、性別・年齢層によるCMへの反応の違いなどを知るために活用している。

「VI値(テレビの前の滞在度)、AI値(テレビへの注視度)という新しい指標と数値によって、これまで曖昧だったテレビCMの効果が明らかになり、出稿枠や金額を見直すことができた」と高く評価している。

「私たちは、テレビ番組にはもっと価値があると思っています。この技術によって、視聴率は低くても、特定の層から強く支持されていたり、抜群に注視度の高い番組が明らかになります。こうしてテレビ番組の『質』がデータ化されれば、これまで視聴率だけを見て価値が低いとされてきた番組も再評価されるはず。

それはテレビ局にとって、眠っていた資産を掘り起こすようなものです。アメリカのテレビ局が280局に対して、日本は6局とそもそもプレミアムな状態。それをさらにスーパープレミアムなものにしていけたらと考えています」

そう河村氏は目を輝かせる。

今後はデジタル広告との連携も視野に入れている。現在は、関東キー局6局7チャンネルのデータを取得しているが、早々に全国へと広げていきたいと展望を掲げた。

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。