内省とは、自分を客観的に振り返ること。ビジネスの場で「内省」という言葉を耳にしたことのある人は多いと思いますが、実際に内省を行う場合、その方法によって得られる効果が変わります。

この記事では、内省の意味とメリットを、そして誰でもすぐに実践できる効果的な内省の方法を、日本のリフレクション推進の第一人者である、21世紀学び研究所・代表理事の熊平美香さんにうかがいます。

目次

内省とは?「反省」や「内観」との違い

みなさんの中には「内省」や「内省的な人」という言葉に対し、内向的で静かなイメージを持っている人が多いかもしれません。でも実は、内省とは未来を創造するダイナミックな力となるものです。

内省とは自分を客観的に振り返ること

内省(=リフレクション)とは、「自己を客観的かつ批判的に振り返る行為」と定義することができます。リフレクション(reflection)についてはギリシャ哲学の時代から記録がありますが、日本語では「内省」が最も近いため、両者は同じであると捉えていいでしょう(以下本文では「内省」と表記します)。

内省の目的は、過去のあらゆる経験から学び、未来に活かすことです。もし、私たちがずっとものの見方を変えず、同じことを続けていくのなら、内省をする必要はありません。しかし、何かを創造しようとする場合には、経験を通じて自分の内面と向き合い、ものの見方や行動をアップデートすることが欠かせないのです。

「反省」や「内観」との違い

内省と似ている言葉に「反省」があります。どちらも過去の経験を振り返ることですが、両者は目的が違います。

一般的に反省とは、「結果」に価値を置いて過去の言動を振り返ることであり、そのプロセスで自他への責任追及や謝罪、言い訳などを伴うこともよくあります。学習理論では「人はネガティブな感情の中では学ぶことができない」とされており、「残念」「申し訳ない」という感情を伴う反省からは、未来に役立つ学びが得られにくいものです。

もう1つ、内省と似た言葉に「内観」があります。これは仏教に由来するもので、自分の心が思考や行動に与える影響を自ら観察することです。手法に違いはありますが、「メタ認知」(自分が認知していることを認知する)に重きを置く点では、内省と多くの共通点があります。

これらに対して内省は「結果」ではなく「経験」に価値を置き、未来を見据えるものです。「結果に関わらず経験したからこそ学べた。すべての経験は知恵に変えられる」という考え方が前提にあります。特に、失敗は大きな学びになることが多いため、常にポジティブな気持ちで振り返る姿勢が大切です。

内省を行うメリット

内省はビジネスにどう役立つのか、主なメリットをご紹介します。

自分の価値観がわかり自律できる

自身の弱みや違和感を内省することで、大切にしたいのに満たされていない自分の価値観が明らかになり、「ありたい姿と現状のギャップを埋めたい」という強い内発的動機=「クリエイティブ・テンション」が生まれます。クリエイティブ・テンションが高まると、人はより創造的になりますが、これは今の時代、まさに求められている「自律型人材(自ら定めた目的を実現するために学び続ける人)」の姿と言えるでしょう。

組織など第三者の意思ではなく、自分の意思で自分を主体的に行動するには、内省がカギとなるのです。

今の自分の課題が明らかになり成長できる

仕事に課題を覚えているとき、経験から学ぶ内省を行うことで、今の課題を生み出している自分の思考に気づくことができます。それにより課題が再定義され、取り組むべき事が明確になります。

内省で、ものの見方や学ぶ力をアップデートしていけば、変化に柔軟に対応でき、新たなスキルや知識も自分のものとして取り入れやすくなるでしょう。

過去の成功体験に捉われにくくなる

内省しない人は、過去の成功体験にしがみつく傾向があります。変化の激しい現代においては、同じ方法で同じ成功が得られる可能性はどんどん下がってしまうため、成功体験に捉われすぎないことが重要です。

過去の成功体験を手放すにしても、その体験から形成された価値基準のうち、何を手放すかを確認する作業が重要。そのために内省が必要なのです。

自身の経験やノウハウを言語化できる

せっかく実績を積んだ人でも、振り返りをしなければ自分が経験を通じて得たノウハウや知恵を言語化できず、人に伝授することができません。人を育てられなければ、いつまでも自分の業務に追われて新しい挑戦ができず、組織と自身の進化や成長も止まってしまう可能性もあります。内省をすることで、組織に好影響を与えながら、自分自身も成長し続けることができるでしょう。

内省はこれからの時代にこそ重要

内省=「リフレクション(振り返り)」は、経済産業省の「人生100年時代の社会人基礎力」においても、あらゆるスキル習得の前提となるものとして注目されています。

かつて「前例」が通用した時代は、PDCA(計画・実行・評価・改善)を回せば成果が上がりました。しかし、変化のスピードが速く先が見通せない「VUCA」と呼ばれる現代は、課題解決に加えて、前提そのものを疑い、新しい答えを自らつくりだすことも求められます。

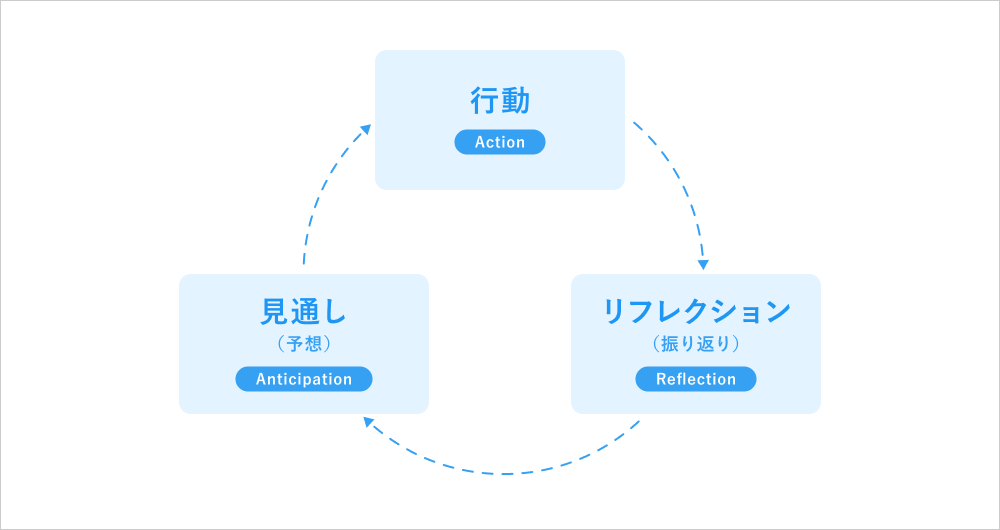

例えば、仮説(Anticipation)を持って行動(Action)し、内省・振り返り(Reflection)をしてまた仮説に活かす「AARモデル(下記)」で、アジャイル的にスピード感を持って成果を出していくことです。こうしたビジネスの新しい行動様式では、内省が重要な役割を担います。

● AARモデルで成果を出す

次項からは、具体的な内省の方法を解説します。(1)気軽にすぐ取り組める方法、(2)フレームワークを使って精度高く行う方法、の2パターンを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

内省の方法(1)1日の最後に「一番よかった出来事」を振り返る

まずは簡単、気軽にできる内省方法をご紹介しましょう。

就業後や寝る前などに、1日を振り返ってみて、「今日一番嬉しかった出来事」「感謝したいと思った出来事」を思い出してみましょう。これを毎日行うことで、今日1日の経験を振り返ることができ、内省の習慣が身につきやすくなります。

振り返りの際には、なぜそれが一番嬉しいと思ったのか、感謝したいと思えたのか、理由を考えてみることが大切です。内省とは「経験から学び未来に活かす」こと。嬉しかった理由を把握することで、自身の経験を味わうことができ、より未来につなげやすくなります。

振り返りの際には、頭の中で考えるだけでなく、紙に書き出したほうがより効果的です。スマホのメモ機能でもいいでしょう。文字にすることでより自分の経験を俯瞰しやすくなります。

内省の方法(2)フレームワーク「認知の4点セット」を活用する

次に、より精度高く内省を行う方法をご紹介します。

前述のように、内省には大きなメリットがありますが、ただ漫然と過去を振り返っても効果的ではありません。私たちが経験から学ぶためには、振り返りの質を高めることがポイントです。しかし、ここで難しいのは、過去を客観視する行為も、結局は自分の思考に依存するということです。「人は見たいものを見たいように見る」と言われますが、その状態で内省をしても大きな収穫は得られないでしょう。

内省の思考を深めるには、「メタ認知」する力が重要です。メタ認知とは、「認知していることを認知する」こと。自分が何かを知る、理解する、学ぶという認知のプロセスを、もう一人の自分として客観的に眺めることが、内省のベースとなります。

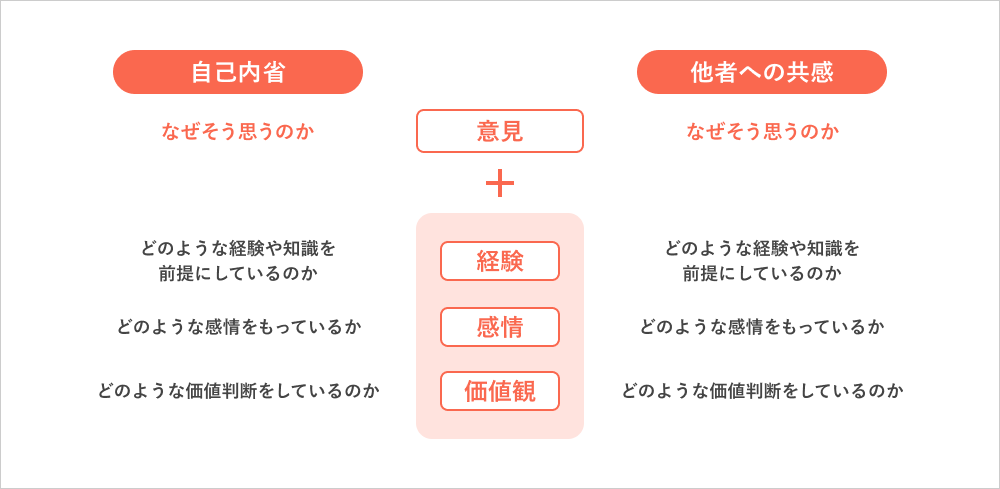

そこでご紹介したいのが、自分の意見や考えを客観視するフレームワーク「認知の4点セット」です。

● 「認知の4点セット」のフレームワーク

| 意見 | あなたの意見は何ですか? |

| 経験 | その意見の背景には、どのような経験や、経験を通して知っていることがありますか? |

| 感情 | その経験には、どのような感情が紐づいていますか? |

| 価値観 | 意見、経験、感情を俯瞰して、あなたが大切にしていることが何かを明らかにしましょう。 |

このフレームワークでは、過去の事実や経験に関する自分の判断や意見を「意見」「経験」「感情」「価値観」に分けて整理することで、自分自身を可視化します。

意見の背景には必ず経験があり、経験に紐づく感情があり、大切にしている「ものの見方」があります。私たちは、過去の経験によって形成された「ものの見方」でものごとを捉えます。

【ケース別】認知の4点セットで内省をしてみよう

ここでは「認知の4点セット」のフレームワークを利用した内省の事例を3つご紹介します。

CASE1:モチベーションが上がらない

「今の仕事にモチベーションが上がらない」というときは、キーワードを使って、自分の「動機の源」=やりがいや喜びを感じる理由を言語化してみましょう。キーワードのリストはどのようなものでも構いません。

● キーワードから自分の動機の源を探す

バランスの取れた生活/職業上の行い/チャレンジ/勇気・リスクテイク/職業上の成果/社会的問題/名声・成功/パワー・影響力/正直/自己理解/オープンさ/良い人間関係/勤勉さ/孤独/瞑想/他者支援……

| 意見 | 【どのキーワードを選びましたか?】 良い人間関係 |

| 経験 | 【このキーワードを大切だと感じた経験は、どのようなものでしたか?】 仲間とプロジェクトを成功させたこと。メンバー全員が目標に向けて自分から動き、強みを発揮して、ワンチームとなって大きな成果を出せた。 |

| 感情 | 【どのような気持ちでしたか?】 今までで一番うれしい! |

| 価値観 | 【そこから見えてくる、あなたを突き動かす大切な価値観は何ですか?】 共創する喜びと充実感 |

例えば、同じプロジェクトの成功経験でも、それを喜ぶ理由は「自分が成長できたから」「他のチームとの競争に勝てたから」など、一人ひとり異なります。あなたが大切にしている価値観を発見したら、中でも情熱に繋がるものを動機の源としてリスト化しておきましょう。

モチベーションが上がらないときはリストを見返して、動機の源を満たすための行動を指向すれば、また仕事に前向きになれるでしょう。

CASE2:弱みを克服したい

誰でも自分の弱みに意識を向けると、ネガティブな気持ちになりがちですが、そんなときこそ、その背景にある「願い」を言葉にしてみましょう。ネガティブな感情は、自分の動機の源を知る最高のきっかけとなります。

● 「願い」の内省

| 意見 | 【願いは?】 ○○さんのように人前で話すことができるようになりたい |

| 経験 | 【なぜそう思うのですか?】 ○○さんの話は難しいこともわかりやすく、面白いので人気がある。私はプレゼンを頼まれても、自分も楽しめないし、ぎこちない話し方で聴いている人にも申し訳ない。 |

| 感情 | (○○さんのお話) 楽しい (自分がスピーチを行うとき)気が重い、緊張、楽しくない、申し訳ない |

| 価値観 | 自分も楽しみたいし、周囲にも楽しんでほしい |

上は「スピーチが苦手」という感情を深掘りした結果、背景にあった「本当は楽しみたいし、楽しませたい」という価値観に気づいた例です。「苦手は克服しなければいけない」というよりも、「みんなが楽しいスピーチに挑戦したい」という思いに気づくことができれば、内発的な動機を自分で突き動かし、よりポジティブな気持ちで取り組むことができるでしょう。

日々の仕事や生活の中で何かに不満や辛い気持ちを持ったときは、その理由を自分に問いかけ、満たされていない動機の源が何なのかを特定してみるといいでしょう。そこに自分の願いと「ありたい姿」を見いだせるはずです。

CASE3:上司や部下、同僚と意見が合わない

1つの議題について話しているとき、上司や部下、同僚などとどうしても意見が合わない…というシーンはよくあります。しかし、多くの人が「対話」だと考えている場面では、互いの「意見」にしか意識を向けていないケースが多いようです。実は、本当の対話は内省が前提になっています。

対話のポイントは、自分の考えを客観視し、内省しながら、相手の「意見」だけでなく、「経験」「感情」「価値観」に共感しながら聴くことです。双方が「認知の4点セット」のフレームワークで物事を考えながら伝えれば、意見の根底にある「価値観」を理解し合うことができ、建設的な対話ができるようになるでしょう。

● 対話のポイント

具体的には、認知の4点セットを活用して、まず自分の内面を客観視した上で、一旦自分の考えを横に置き、評価や判断を保留にして相手の意見を聴きましょう。たとえ自分とは逆の意見だとしても、背景にはその人なりの経験・感情・大切にしている価値観があります。それに意識を向けることで、相手の言葉の聞こえ方も少し変わってくるはずです。

多くの場合、人が自分の意見に執着するのは、「自分が大事にしている価値観を守りたい」から。この方法で価値観を理解し合えれば、互いに歩み寄ることができるでしょう。

内省を行う上でのポイント・注意点

前段で「内省と反省は違う」ことをご説明しましたが、内省時にどうしても経験ではなく「結果」に目を向けてしまい、ネガティブな感情を抱いてしまうケースが見受けられます。

繰り返しになりますが、人はネガティブな感情の中では学びを得ることができません。その事実を改めて認識し、「反省ではなく内省」を常に意識して成功でも失敗でも「経験」に目を向けることが大切です。

そして、もし可能であれば、1人で内省するのではなく、2人以上で行ったほうがより効果的です。

内省の過程で客観的に自身の経験を振り返ることで、強みや持ち味も洗い出され、それが未来の自分へとつながりますが、強みは自分にとって簡単で当たり前のことだけに盲点となりがちで、内省しても気づけないことがあります。そのため、他者と一緒に対話形式で内省を行うと、強みを見逃がさず指摘してもらえるというメリットがあります。

相手も内省への理解があることが理想なので、定期的に内省を行う「内省仲間」を作るのがお勧めです。

それが難しい場合は、自分のことを良く知る上司や先輩、同僚などに、自分の内省結果を開示して、意見をもらうのもいいでしょう。例えば、「この前の○○プロジェクトでの経験からこんな学びを得て、こう活かしたいと思っているのですがどう思いますか?」などと聞いてみれば、「こんな学びもあったのでは?」「こんな可能性もあるのでは?」などと新たな視点をもらうことができるかもしれません。

一般社団法人熊平セキュリティ財団 21世紀学び研究所・代表理事 熊平美香(くまひら みか)氏

一般社団法人熊平セキュリティ財団 21世紀学び研究所・代表理事 熊平美香(くまひら みか)氏

ハーバード大学経営大学院でMBA取得後、熊平製作所・取締役経営企画室長などを経て日本マクドナルド創業者に師事。独立し、リーダーシップや組織開発に関するコンサルティング活動を行う。2015年「21世紀学び研究所」を設立し、ニッポンの「学ぶ力」を育てる取り組みを開始。2018年に経済産業省が改定した社会人基礎力の中に、リフレクションを盛り込む提案を行う。著書に『リフレクション 自分とチームの成長を加速させる内省の技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。