働き方改革やコロナ禍をきっかけにリモートワークが進み、フレックスタイム制が導入する企業が増えました。フレックスタイム制とはどんな制度で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。人事・採用コンサルタントとしてさまざまな組織課題に向き合ってきた曽和利光さん、社会保険労務士・岡佳伸氏の監修のもと解説します。

目次

フレックスタイム制とは

多様で柔軟性のある働き方として、耳にすることが多い「フレックスタイム制」。厚生労働省によると、フレックスタイム制とは「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」を指します。

例えば、1カ月の所定労働時間が160時間と決められていた場合、1日に10時間働く日があっても、5時間の日があっても、1カ月間の合計が160時間になれば構わないということ。「清算期間」と呼ばれる期間のなかで所定労働時間を満たすよう調整できるため、以下のような個人のさまざまな事情に合わせることができます。

- 子どもの保育園の送り迎えに合わせて出社時間を変えたい

- 満員の通勤時間を避けて出社したい

- 病院に通う必要があるので、週1日は勤務時間を短くしたい

なお、フレックスタイム制の清算期間の上限は、2019年4月より3カ月になっています。

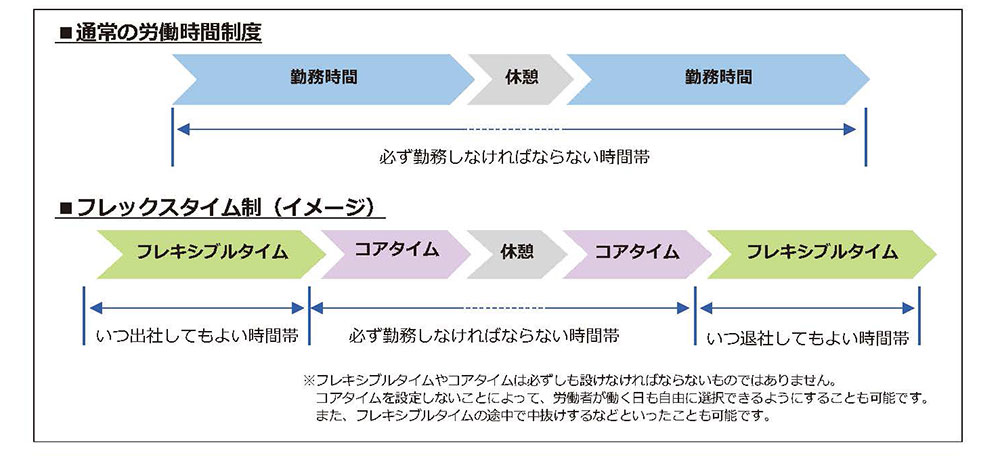

フレックスタイム制の仕組み

フレックスタイム制を導入している企業では、1日の中で必ず出勤していなければならない「コアタイム」を設けているところもあります。そしてその前後数時間を、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」としています。

コアタイムの長さや時間帯は企業によってさまざまです。すべての労働時間をフレキシブルタイムとして、勤務時間から出勤日までを労働者の裁量に任せる企業もあります。コアタイムのない働き方は「スーパーフレックス制」と呼ばれています。

フレックスタイム制の残業時間や残業代は?

フレックスタイム制の場合、残業時間や残業代はどう計算することになるのでしょう。フレックスタイム制は、労働者が日々の労働時間を自ら決めるため、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて働いても、ただちに時間外労働にはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない場合も、欠勤扱いにはなりません。

フレックスタイム制で時間外労働になるのは、清算期間における実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間数が対象になります。

1カ月を清算期間とした場合は、法定労働時間の総枠が次の通りとなり、清算期間における総労働時間はこの範囲を超えれば、残業時間として残業代が支払われることになります。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

では、フレックスタイム制にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ紹介していきます。

フレックスタイム制のメリット

働く側にとって最大のメリットは、ワークライフバランスが取りやすいことでしょう。

多様なバックグラウンドの人も働き続けられる

子育てや介護などの事情によって固定された出社時間では働き続けられない人でも、フレックスタイム制があれば、自分のスケジュールで働くことができます。

個人の生活スタイルやプライベートの予定を大切にできる

特定の事情がなくとも、「朝型/夜型のほうが集中しやすい」「通勤ラッシュは避けたい」など個人の生活スタイルや、「病院や銀行、郵便局に寄りたい」「どうしても見たいスポーツの試合や観劇、コンサートがある」などプライベートの予定も組みやすくなり、自由度が増します。

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制のデメリットについては、コロナの影響で急速に広まったリモートワークで生じた問題や懸念を参考に考えていきましょう。

言語ベースの情報共有が求められる

フレックスタイム制もリモートワークも、一緒に働く仲間が「同じ時間帯に同じ空間を共有しない」点で共通しています。つまり、コミュニケーションが「非同期・非対面」になるということになります。

それにより、情報伝達において、「明確に言語化して伝えなければ伝わらない」状況が起こりやすくなります。マネージャーの言語能力がより問われるようになり、メンバーにも業務報告の伝達力が求められます。

メンタル不調に気づきにくい

リモートワークが一気に浸透した際には、メンタルケアの問題も多く指摘されました。同じ空間で一緒に仕事をしていると、「今日は調子が悪そうだな」「いつもより表情が暗いな」といった些細な変化を周りも察知しやすくなりますが、非同期・非対面ではそれが難しくなります。

フレックスタイム制でも同様の問題が生じやすくなるため、企業側には1on1の機会設定やメンタルヘルスのサーベイ導入などが必要になるでしょう。

【関連記事】

1on1の課題や不満を改善し、上司との1on1を効果的なものにするには?

育成が難しい

フレックスタイム制は、ある程度の知識や経験を持ち、自律して働けるプロフェッショナル人材によりマッチした働き方です。育成が必要な新人、若手人材にとっては、対面で教わるほうが学びやすいケースも多く、「フレックスタイム制を取るマネージャーと時間を合わせにくい」といった事態も起こるでしょう。

評価が難しい

非同期・非対面の評価では、プロセスよりもアウトプットが重視されやすくなります。評価者がプロセスを大事に見たいと考えていても、そのプロセス内容がきちんと伝達・共有されなければファクトが集まらず、評価ができません。

「すごく頑張っていたけれど、たまたま結果が出なかった」という場合でも、きちんとした情報共有の仕組みがなかったり、マネージャーとメンバー間での言語的なやりとりが不足していたりすると、評価が下がってしまうことになります。

創造的なアイデアが生まれにくい

ほかにも、リモートワークが広がったコロナ禍では、「組織の創造性が高まらない」という指摘が多く出ました。決まった業務の情報共有や分業はスムーズに進んでも、新しいアイデアを生み出す上で、非同期・非対面にはデメリットがあるというものです。

フレックスタイム制においても、個人が好きな時間に働くこと(労働時間がずれること)で、異なる意見を自由に共有し合う空間を作りにくくなります。言葉にしにくい暗黙知の共有が難しくなることで、創造性が失われやすいと言えるかもしれません。

フレックスタイム制を導入しているのはどんな企業?

では、フレックスタイム制を導入している業界や企業には、何らかの特徴があるのでしょうか。一つは、人材確保のために導入しているという点があります。

フレックスタイム制は多様な働き方を実現しやすいため、その企業で働ける人の採用対象が広がります。企業にとっては採用上の強みになり、求人倍率の高い業界では、比較的多くの企業が制度を導入しています。

例えば、コンサルティング業界、人材業界、IT業界などが顕著です。IT業界は、そもそもオンライン上で完結する業務が多く、ITリテラシーの高い人材が集まっているため、フレックスタイム制を含め自由な働き方が浸透しているといえるでしょう。

フレックスタイム制は自分で働き方を決められる柔軟な制度

フレックスタイム制は、各職種のプロフェッショナルとして一人で業務を進められる人ほど、そのメリットを享受できるものです。生活上で事情を抱えている人にとっても、自分で働き方を決められる柔軟な制度といえるでしょう。

自分に合った働き方やこれからのキャリアを考えている方は、勤務先がどんな制度を有しているかを事前に確認しておくといいかもしれません。

【関連記事】

ストレス軽減と幸福感の創出も期待できる「ワーケーション」とは、どのような働き方なのか?

株式会社人材研究所・代表取締役社長 曽和利光氏

1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)、『人材の適切な見極めと獲得を成功させる採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数。最新刊『定着と離職のマネジメント』(ソシム)も話題に。

1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)、『人材の適切な見極めと獲得を成功させる採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数。最新刊『定着と離職のマネジメント』(ソシム)も話題に。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。