パソコン操作の自動化や業務効率を加速するツールとして注目される「RPA」。DX推進や働き方改革に伴う労働時間の短縮や業務改善などにおいても期待されています。そもそもRPAとは何か、私たちの仕事や働き方にはどんな影響があるのか。日本総合研究所の吉田賢哉さんに聞きました。

RPAを簡単に言うと?

RPAとはロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation)の略称です。直訳するとロボットによる業務の自動化。人間が行っている定型的な業務、例えば伝票の整理や請求書の作成、毎月の売上の集計などの定型業務を、ITを活用して自動化することです。

IT技術の発展によって2016年頃から知られるようになり、RPAに関連したさまざまなソフトウェアサービスが登場しています。特に定型的に大量のデータを処理する仕事に効果を発揮するので、事務処理が多い行政機関や金融機関などでの導入が加速しています。

RPA市場規模拡大の背景は

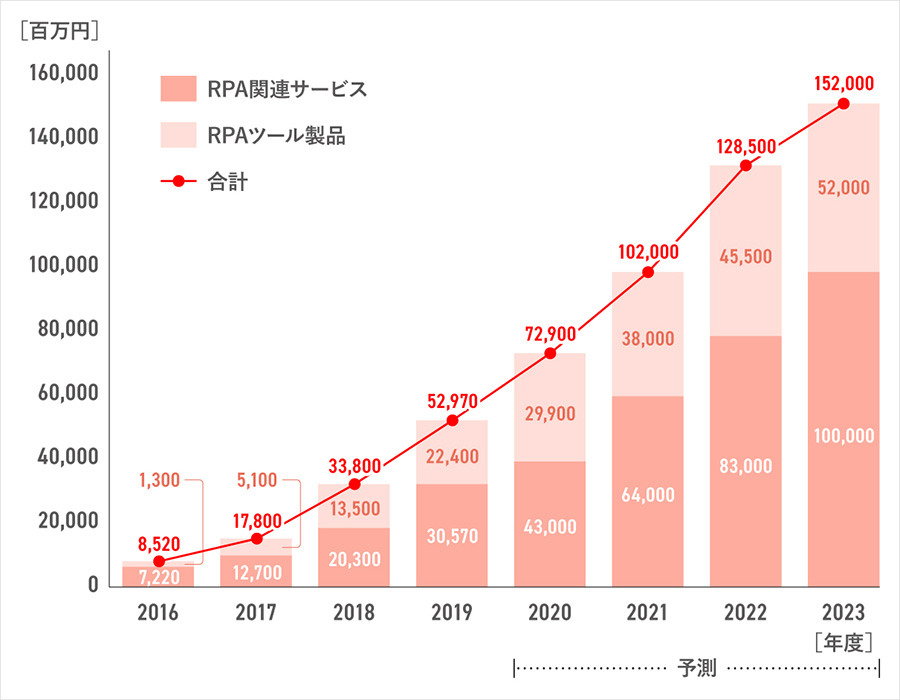

矢野経済研究所の発表によると2020年度の市場規模は前年度比37.6%増の729億円程度と推測され、2023年度には1,520億円程度にまで成長すると予測されています。今後はさらに多くの導入が進み、市場規模はより拡大が継続していくでしょう。

RPAの導入が進む背景には、少子高齢化によって労働力不足が進んでいることや、働き方改革により労働時間の短縮が求められていることなどがあります。

また、新型コロナウイルス感染拡大後、テレワークに対応したペーパーレスやはんこレスなど事務作業のデジタル化が進んでいることもあり、RPAなどの活用による業務効率化は今後さらに進んでいくと見られています。

●RPA市場規模推移・予測

注1.事業者売上高ベース

注2.2020年度以降は予測値

注3.RPAツール製品はサーバー型、クライアントPC型いずれも含み、RPA関連サービスはRPA診断サービスやRPA導入支援サービス、RPA業務プロセス自動化サービス、RPA活用業務プロセス改善コンサルティング、RPA運用保守サービスなど、RPA関連サービス全般が対象

RPAとAIやマクロとの違いは?

業務の自動化ツールとして注目されるRPAですが、混同されやすいものとしてAIやマクロがあります。それぞれの概念や機能の違いなどについて、日常業務を例に説明していきます。

RPAとAIの違い

AIは人工知能(Artificial Intelligence)のことで、コンピュータ上に蓄積された膨大なデータなどを用いて自分で判断して実行する仕組み。定型的な業務ではないケースについて、AIが判断を行い、AIの判断に基づいてRPAが作業を行うといった組み合わせでソフトウェアやサービスが提供されます。

伝票整理のケースを例にすると、表計算ソフトに入力した経費を費目別に振り分ける際、前もって設定されているルールやキーワードに沿って自動的に整理することはRPAが得意な仕事です。

例えば、文房具と書かれていたら、消耗品費の文房具のシートにデータを振り分ける。10万円以上ならこの項目に集計するなどの条件を設定しておけば、RPAによって作業を自動的に行うことができます。

一方、品目にハサミと書かれていたら、それが文房具であるかを判断するのがAIの仕事です。事前に、登録されてないキーワードが出てきたときに、過去のデータや他の品物との類似性や相違点から、ハサミは文房具だと判断します。

RPAとマクロの違い

マクロとは、特定のソフトウェア上で作業の効率化を実現するための機能です。表計算ソフトや文書作成ソフトなどのソフトウェアで使うことが可能です。一方で、RPAは複数のソフトウェアやパソコン上の作業をまたがって効率化することができます。

また、マクロはその活用にプログラムの知識が求められるのに対し、RPAはマウスなどの操作で簡単・直感的に効率化できるように配慮されたツールが多いという特徴があります。

RPAが導入されている仕事例

続いて、RPAによってどんなことができるかをご説明していきましょう。

定型的な業務、類似した作業内容を繰り返し行う仕事は、RPAによって自動化できます。データの移し替えや入力情報の目視チェックなど、人がやると時間もかかり、かつ間違いも起こり得る業務、主にパソコン上で行われる業務をRPAで自動化します。

例えば、伝票処理業務。各部門や各人から提出された経費を、項目ごとに振り分けとデータ入力し集計する。取引先への請求伝票なら日付や取引先等の情報を入力し整理する。さらに個々の入力情報に誤りがないかのチェックなどは、RPAが積極的に導入されています。

他にも、売上データを商品ごと顧客ごとなどに整理する、過去からの実績推移を取りまとめたレポートを作成して、関係者にメール配信して共有するといった業務などにも対応が可能になってきています。

RPAの導入が進むことで、仕事はどう変わっていく?

かつてタイピストの仕事や電話交換手の仕事が、テクノロジーの発展によってなくなっていったように、現在人間が行っている繰り返し反復的な定型業務は、RPAに置き換わっていくと言われています。

RPAがより多方面に導入されることで、人間の仕事が一部奪われるという側面はあります。一方で、イレギュラーな事態の発生や変更が多くルール化しにくい非定型業務は、RPAには向いていません。

そのため、イレギュラーな事態への対応や個別の判断が求められない業務については、AIとRPAを組み合わせることによって、人の手を離れる業務も増えてくると見込まれます。

とはいえ、AIが全てを代行・代替するようになるには、まだかなりの時間がかります。そして、現在の業務にRPAやAIを活用してどのような新しい業務を実現できるかを考えるのは、人がやっていく必要のある重要な仕事ということになるでしょう。

今後RPAの導入が広がり、AIとの連携が拡大することで、単純な繰り返し作業から解放された人間は、イレギュラーな事態への対応や、個別の判断が求められる仕事の対応に時間を振り向けるようになります。

少子高齢化が進み労働力不足が問題になるなかで、RPAに置き換えられることはRPAに任せて、人間にしかできないことに集中することで、業務改善や新たな事業・サービスの創出などが進んでいくことが期待されます。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー 吉田賢哉氏

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。