新型コロナ対応でリモートワークが増え、職場メンバーとの慣れないオンライン会議やチャットツールのやりとりにストレスを感じている人は少なくない。そこにはIT使いこなし世代と、アナログの方が得意な世代とのギャップも見え隠れします。そこで、ITを活用したビジネスコミュニケーションのプロフェッショナルである「ITビジネスコミュニケーション協会」理事の皆さんに、ストレスを貯めない快適なリモートワーク環境作りやスムーズな情報共有のために有効な方法、世代間ギャップの解消方法などを教えていただきました。

一般社団法人 ITビジネスコミュニケーション協会(⇒)

(写真左から)理事 西脇 資哲氏、代表理事 青木 沙織氏、理事 椎野 磨美氏

2020年4月に発足。世界に比べるとITリテラシーがまだまだ低い日本。ITを活用したコミュニケーションのスタンダードを定義し、組織や企業、教育機関におけるそのスキル向上を目指すことを目的としている。スキルの認定制度、習得のためのトレーニングの場を作るための活動をしている。

目次

ITネイティブ世代とアナログ世代の板挟みで生じるストレスがある

──リアルな職場環境と異なり、リモートワークではうまく情報の共有ができないと悩む人も少なくないようです。ストレスを生まないオンライン会議のコツはありますか?

青木:気をつけたいのは、オンラインでは視覚と聴覚をメインにやりとりをしなければいけなくなるということです。実はファシリテーションの力やネゴシエーションの力が、リアルのとき以上に必要になります。

まず、やってはいけないのは、ITツールのリテラシーや使い方を、当たり前のように相手に押しつけてしまうこと。パソコンで見ている人もいるし、スマートフォンで見ている人もいる。慣れている人もいるし、慣れていない人もいる。

そうした相手に対する共感や思いやりから始めないと、そもそもうまくいかないし、ストレスを感じる人が多くなるんです。

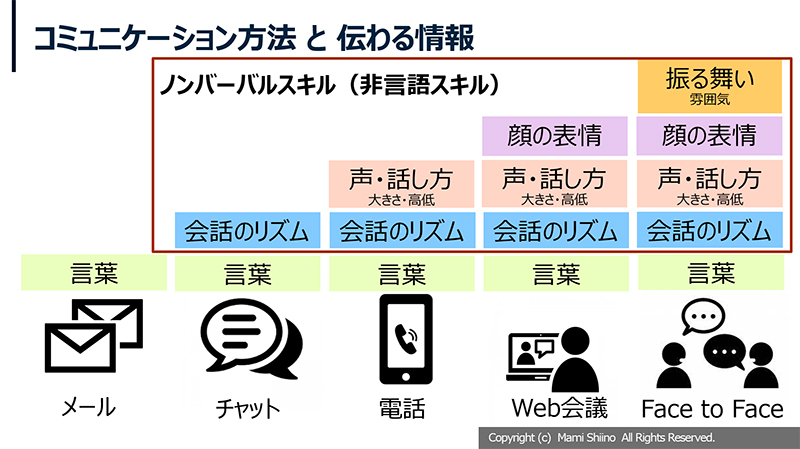

椎野:オンライン会議は、感情をどう表すかが難しいんですよね。対面のコミュニケーションであれば、表情や雰囲気などのノンバーバル(非言語)なところから、人はたくさんの情報を受け取って判断をしています。ところが、オンラインだとそうした情報量が一気に少なくなる。

だから、情報量が少ないことを意識しながらコミュニケーションしていかないといけません。言葉だけではないところで、いかに伝えていくか。リアクションがいかに大事か。こういう意識は、まだまだ日本では浸透していないですね。

西脇:私は企業系コミュニケーションのトレーニングやコンサルテーション・教育指導、そして、小中高校生向けの教育も担当しています。そこで改めて感じるのは、若い人たちはもはや完全にITネイティブだということです。

大人はリアルコミュニケーションのスキルは長けていますが、彼らに比べればITのコミュニケーションには不慣れなことが多い。今、起きているのは、このITネイティブとアナログ上司の世代間ギャップ問題なんです。

例えば、10代・20代前半の若者たちはSNSで興味ある情報を見つけたら、当たり前のように「いいね!」を押したり、リツイートしたりします。絵文字やスタンプなどもつける。それが、コミュニケーションとして必要な反応だからです。ところが、アナログ世代はこれができない。反応がないから、若い人たちは戸惑う。

一方で、20代後半から30代は端境期です。一緒に仕事をしている上司はアナログ世代だけど、後輩はデジタルネイティブ世代。間に挟まれて調整役となることが多い。この中間世代を、もっと鼓舞しないといけないですね。

青木:プライベートはITネイティブだけど、会社の仕事となると上の世代に合わせざるを得ない。これが、ストレスになっているんでしょうね。

不慣れが原因で長くなりがちなオンライン会議、改善策は?

──そうした「端境期」世代が、まさに調整役を委ねられているケースもあると思うんですが、それを上手くやる方法はありますか?

椎野:まずは、最初にルールを決めることですね。特に、会話をどうつなげるか。誰かが話しているときは割り込んで質問したりするのは難しいので、手を挙げてもらうルールにするとか。TeamsやZoomには挙手ボタンがありますから、それを使えばいい。

そうすると、「あ、手が挙がっています」と話を振れる。最初にルールを決めて浸透させておくと、ファシリテーションはそんなに難しくないですよ。

西脇:ルールを作っておくことは、発言を促すことにもつながりますね。一方で、デジタルとアナログのハイブリッドもありだと思うんですよ。

例えば、オンライン画面上で物理的に手を挙げてもらう。さらにそこから一歩進んで、手製のプラカードを作ってしまう。「はい」と手を挙げるプラカード。「いいね!」のプラカード。例えば、「ちょっと待った」や「○」「×」。3つのうち、どれがいいですか、と「1」「2」「3」のプラカード。これ、実際にやっているんですが、盛り上がります(笑)。画面上で両手を挙げて○を上げる、というのもいいですね。

青木:コミュニケーションが円滑になるよう意識することも大事ですね。基本的にカメラはオンにしてもらって、顔は出してもらうとか。何か一言、順番に話をしてもらうような時間を設けることも、ひとつの方法です。

また、話し合いをする会議なのか、意見を出してもらいたいのか、報告して聞けばいい会議なのか、その会議の目的、種別を明確にしておいたほうが出席者にはわかりやすいですね。それを主催者が意識して、最初に伝えておく。

椎野:対面の会議を単にオンラインに置き換えようとして、アナログ世代の人たちがファシリテートすると会議が長くなる。そんな若手の悩みを耳にすることがあります。

そういうときには、「ファシリテーション力をつけたいので、私にやらせてください」と提案するのもいいと思います。これは、ファシリテーション力を鍛えられると同時に、会議も短くできるので一石二鳥です(笑)。

オンライン会議で、不機嫌だと感じさせない表情や話し方

──そもそもオンラインでの仕事になって、ストレスを貯めないコミュニケーションとは、どんなことなんでしょうか?

椎野:オンラインは対面よりも言葉がきつく聞こえてしまうことがあるのは意識しておいたほうがいいですね。途中からオンラインミーティングに入ったら、なんだか緊迫した空気を感じたことがあって、雰囲気を変えるために「ここまでを整理してもいいかしら??」と流れを変えたこともあります。

これは、チャットのやりとりでも同じことが言えます。文字だけで伝えると、対面で伝えた時よりも、きつく感じることがある。どのような言葉を選択するかはとても重要です。

また、表情も誤解されることがあります。考えて無言になっているだけなのに、不機嫌になっているのではないかと思われてしまうとか。自分にそのつもりがなくても、誤って相手に伝わってしまうこともある。感情が相手や周囲に正確に伝わりづらいことを、わかっておくといいですね。

※一般社団法人 ITビジネスコミュニケーション協会提供資料より

西脇:会社にいるときには、イライラしていることは態度や雰囲気で少しずつ伝わる。ところが、オンラインではいきなり伝わっちゃうんですよ。

青木:会議中に無言で聞いているだけ人がいても、遠慮しているのか、意見がないのかわからない。リーダーはそれをキャッチする力を養わないといけないですね。

私は表情分析もしますが、音の聞き分けをするようにしています。いつもより声のトーンが低いなとか。体調が悪いのか、機嫌が悪いのか、自信がないのか。オンラインではその判断が難しい。よく見て観察するしかない。

あとは、「何かあった?」と聞いてしまうことですね。相手を気遣って聞くのは、問題ありません。むしろ勝手な思い込みで間違った判断をして進めてしまうより、意思表示を明確にしてもらったほうがいい。

日本人は見えない空気とか、言葉の行間を読むことを大事にする文化がありますが、オンラインでは、より明確に意思表示しないと効果的なコミュニケーションは難しい。発信する側も、イエス・ノーをはっきりさせるべきでしょうね。

椎野:私は、コミュニケーション研修で「オンラインでは感情と表情を一致させましょう」と伝えています。困っている時は困っている表情をする。うれしい時や楽しい時は笑顔になる。言いづらい場合は、顔で表現する。

また、無意識に口角が下がっていることがあるのですが、口角が下がっていると不機嫌に見えてしまうので要注意です。プレゼンテーションみたいですが、普段から自分の表情に意識を持ったほうがいいですね。

青木:そうですね。「オンラインはプレゼンのスキルを常に磨く場」ですね。

西脇:リアルな場では、なんとなくの暗黙知で物事を進めていたところがあったと思いまですが、実はそれは、コミュニケーションとしてはすごく危険なことでした。発信する側も、聞く側も、両方が伝え方を鍛える必要があります。

オンラインになって、お互いの理解不足から過ちを招くのを防ぐためにも、「ちゃんと話す」「ちゃんと聞く」の両方が重要になってきます。

トイレにも行けないストレス。いつ休憩を取ればいいの?

──ストレスを溜めない仕事の進め方、時間の使い方について、何かヒントはありますか?

椎野:ひとつは、休憩の取り方です。会議が多くなるので、休憩を取れずにトイレにも行けなくなった、という話はよく聞きます。そこでお勧めなのが、会議時間を60分ではなく45分にしたり、50分にしたり、休憩をこまめにはさむことです。また、自分がブロックしておきたい時間をあらかじめスケジュールの中に入れておくことです。

青木:びっしりスケジュールを入れていると、思考整理をすることもできません。リアルな場では、会議室から会議室に移動したり、客先からオフィスに移動したり、何気ない移動の時間がちょっとしたリセットをもたらしてくれて、役に立っていたんですよね。

同じ場所、同じところ、同じ画面に向き合って、違う話をしないといけない。それでは頭も身体ももたない。休憩時間は意識して作ったほうがいいですね。

西脇:日本人は1時間の会議を入れると、1時間ちゃんとやろうとするんですよね。それで区切りがなくなって、トイレにも行けなくなる。

そもそも同じことを連続してやっていると疲れます。コミュニケーションとコミュニケーションの間に、違うものを入れるといいんです。まったく違った種類の仕事を入れたりする。重ね合わせて、複合的な仕事をしたほうがいい。3時間連続で会議をしている自戒を込めて(笑)。

椎野:冗談みたいに思ったのですが、オンライン飲み会を退出しづらいから、と「ネットワークが不調になったことにするアイコン」を表示するグッズが売り出されているそうですね。「どうも調子が悪くて」とフェイドアウトしていくのだとか(笑)。これを聞いたときに、とても日本的だと感じました。

字幕機能・翻訳機能・テロップ機能を活用しよう

──快適なリモートワークのための環境作りに役立つ、お勧めの機材やITツールを教えてください。

西脇:大事なことは、自分にとって快適であることですね。快適って、生産性が高いんですよ。でも、それぞれ快適な環境は違う。実際、腰が痛くなるから、と椅子にこだわる人もいます。

また、快適にリモートワークで仕事をするために大事なものって、ネットワークの速度、オンライン会議に映るカメラの画質、音質や明るさなど、意外とベーシックなことだったりしますよね。

青木:ライトは大事です(笑)。私は右サイドと左サイドに大きいライトと小さなライト、2つ使っています。ライトでかなり印象は変わります。ヘッドセットのイヤホンマイクも必要ですよね。玄関のチャイムが聞こえたりすると、「ピザ来たの?」なんてジョークが飛び出すこともよくあります(笑)。

椎野:私は、ネックスピーカーを2種類買って、使い比べています。最近は、低音が素敵なネックスピーカーを愛用しています(笑)。

西脇:リモートワークで多くの人が気づいたのは、パソコンとネットワークの性能が良くないと仕事にならないということ。動きが遅いものを使っていては、仕事の障壁になるんです。

パソコンは会社支給のケースもありますが、自分の仕事の生産性を高めるものに投資をすることは有益です。いいスーツを買ったり、いい化粧品を買ったりするように、IT関連にも投資をすべき。会社から与えられているからと、性能の低いPCやスマホを使うことはお勧めしないですね。

Office365には字幕機能があるんです。音声よりも文字で伝えた方がいい人もいる。外国語に変換もできますから、グローバルなミーティングでも使えます。テロップもいいですよ。ガジェットや機能を話すなら、あと1時間はもらわないと(笑)。

青木:何がストレスかって、音声が途切れて何も聞こえないときですよね。本人がそれに気づいていない場合は特に。

まずはオンライン配信の機能を総合的に理解すること。手挙げ機能、チャット機能、会議用メモの機能、ファイルを投げ込める機能など、使いこなせるようになれば、職場ストレス・快適さは間違いなく変わっていきます。

<ITビジネスコミュニケーション協会の皆さん プロフィール>

代表理事 青木 沙織氏

株式会社 環 取締役COO(SBテクノロジーグループ)、Delivering Happiness認定コーチサルタント。エンジニアからキャリアをスタートし、ビジネス開発、マーケティング、自治体行政機関向けIT/広報コンサルティングの経験を通して、Technology×人(Human)の組み合わせで、仕事を楽しく、豊かなものにすることを志し、ITツールの利活用推進教育・コンサルティングに従事。

株式会社 環 取締役COO(SBテクノロジーグループ)、Delivering Happiness認定コーチサルタント。エンジニアからキャリアをスタートし、ビジネス開発、マーケティング、自治体行政機関向けIT/広報コンサルティングの経験を通して、Technology×人(Human)の組み合わせで、仕事を楽しく、豊かなものにすることを志し、ITツールの利活用推進教育・コンサルティングに従事。

理事 椎野 磨美氏

EQGA公認EQトレーナー。一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー。「Windows女子部」 創設者として、セミナーやワークショップを全国で開催。新卒でNEC入社後、人材育成・研修業務に従事。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、JBSにて社員が働きやすい環境作り、研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN) CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。

EQGA公認EQトレーナー。一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー。「Windows女子部」 創設者として、セミナーやワークショップを全国で開催。新卒でNEC入社後、人材育成・研修業務に従事。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、JBSにて社員が働きやすい環境作り、研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN) CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。

理事 西脇 資哲氏

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト。IT業界の著名カリスマエバンジェリストであり、コミュニケーションやデモンストレーション分野での講演や執筆活動の他、製造業、金融業、官公庁、教育機関などでのプレゼンテーション講座を幅広く手がける。ドローン・仮想通貨・ブロックチェーン・御朱印などにも精通。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト。IT業界の著名カリスマエバンジェリストであり、コミュニケーションやデモンストレーション分野での講演や執筆活動の他、製造業、金融業、官公庁、教育機関などでのプレゼンテーション講座を幅広く手がける。ドローン・仮想通貨・ブロックチェーン・御朱印などにも精通。

TOKYO FM 「エバンジェリストスクール!」のパーソナリティーを乃木坂46とともに3年間と務める。京都大学 iPS細胞研究所 山中伸弥所長のコミュニケーションアドバイザーでもある。