先日開催された日本マイクロソフトの開発者向けカンファレンス「de:code 2016」にあたって、澤は登壇者の何人かに対してプレゼンのレビューを行いました。今回はそのレビューポイントを皆さんにお届けします。

目次

「de:code 2016」134セッションの中でトップスコア

2016年5月23~24日の二日間、日本マイクロソフト最大の開発者向けカンファレンスである「de:code 2016」が開催されました。

おかげさまで大盛況のうちに幕を閉じることができました。ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。

澤もスピーカーとして二日目の最終セッションに登壇させていただきました。

そして、大変うれしいことに参加者アンケートの総合点数で、134セッションの中でトップのスコアをいただくことができました!

参加いただいた皆様に心から感謝です!(プレゼンの連載を持ってるのに「中の下くらいの成績でした~」なんてのはシャレにならないので…)

さて、そんな嬉しい結果に終わった「de:code 2016」だったのですが、今回は自分のプレゼンの話ではありません。

今回のテーマは「プレゼンのレビュー」です。

澤の声がけにより、社内のプレゼンの腕前に覚えのあるメンバー9名がレビュワーとなり、希望する人に対してプレゼンテーションのレビューを実施しました。

澤も7名ほどレビューさせてもらいましたが、今回はレビューをどのように行ったのか、いくつかのポイントを皆様にお届けしたいと思います。

ポイント1:「ビジョン」を説明してもらう

この連載で再三触れてきましたが、プレゼンには「ビジョン」が不可欠です。

澤の定義する「ビジョン」は以下の二つが言語化されていることです。

- 「プレゼンの後、聴いた人がどういう状態になっていれば成功なのか」

- 「プレゼンの後、どのように行動してほしいのか」

レビューを始めてまず質問するのが、上記の二つです。この二つに明確に答えられなければ、プレゼンテーションの後になにかの変化が起きることはありません。つまり、プレゼンテーションが大成功することはまずないのです。

スムーズに答えられれば、それでOK。もしも「えーっと…」という状態になれば、ビジョン作成のお手伝いをすることになります。

- 「自分の中で『これなら成功』っていう目標値みたいなものはありますか?」

- 「このプレゼンで、お客さんがどんな気持ちになっているとあなたは満足ですか?」

- 「会場を出た後、誰に・いつ・どんなことをしてほしいと思ってプレゼンをするんですか?」

質問に答えてもらうことによって「頭の中に何となくある状態」から「しっかりと言葉にする」ことができます。

この言語化のプロセスを踏むことによって、プレゼンテーションが目指すべき方向が明確になり、より聴いている人たちに響く内容に近づけることができます。

ポイント2:プレゼン全体を5分でまとめて話してもらう

「プレゼンの内容を5分でまとめて話してもらえますか?」とお願いするのも効果的です。これは、澤が言うところのプレゼンの「核」があるかどうかの確認作業になります。

プレゼンにおける「核」とは、「聴いた人が一言で他の人に伝えられる言葉」と定義しています。

今回のde:codeのセッション時間は60分だったのですが、その内容を5分でまとめられるということは、聴いた人たちに持って帰ってもらう内容がしっかり言葉になっていることを意味します。

5分でまとめられないということは、「あれもこれも」という状況になっていたり、「なんとなくまだ自分でもよく分かっていない」という段階だったりします。

そんな人たちには、ポイント1の「ビジョン」と照らし合わせて、「ビジョン達成のために欠かすことのできない言葉」をさがす作業を行います。

- 「このプレゼンで一番言いたいことはなんですか?」

- 「その内容を別の言葉に置き換えるとどうなりますか?」

- 「IT以外の業界で近いものは思い浮かびますか?」

- 「500年前の人の生活で、似たようなニーズってありますか?」

- 「高校生と上場企業の社長で、その内容は同じように理解されますか?」

かなりの質問攻めを繰り返したり、逆に自分が思いついた言葉と本人の意識を照らし合わせてみたりして、言葉を「磨く」作業を繰り返します。

この言葉を「磨く」プロセスこそが、プレゼンテーションを成功に導く鍵だと思っています。

本人がしっかり理解しアウトプットできる状態になってこそ、初めて聴衆に伝わるようになり、かつその聴衆が他の人に伝えることができるようになるのです。

ポイント3:ホワイトボードに図や絵を描く

本人の思考を整理する目的で、私がホワイトボードに図や絵を描いて自分の理解している状態を説明することがあります。

de:codeでも高い評価を得た、弊社エバンジェリストの牛尾氏のプレゼンをレビューした時のことです。

彼は「日本でもできる!マイクロソフト技術をフル活用したDevOpsの具体的実現手法!」というタイトルで、DevOpsに関するプレゼンをすることになっていました。

その中で「DevOpsの推進には西洋的なものの考え方が不可欠である」という考え方を説明する際、最初は以下のようにスライドで表現していました。

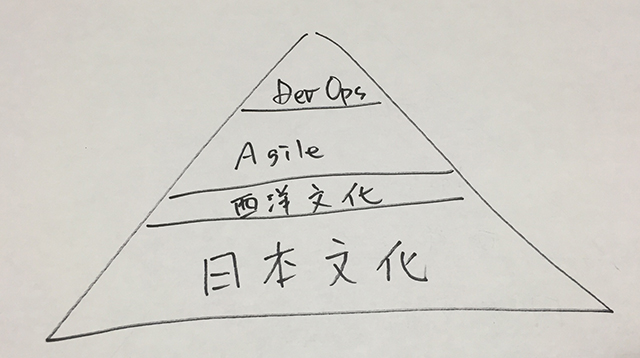

しかし、よくよく牛尾氏のプレゼンを聴いてみると、どうやらこの4要素には序列があり、「日本文化の上に西洋文化を足すことでAgile開発が可能となり、DevOpsが成立する」という内容のように澤には思えました。

そこで、澤がホワイトボードに書いた図が以下です。

もともと言いたかったことは「日本文化を基盤としつつも、西洋文化のエッセンスを加える」ということだったので、この階層構造とあえて西洋文化を小さめに書くという手法で、さらに聴衆に納得感を与えられるという実感を牛尾氏には持ってもらうことができました。

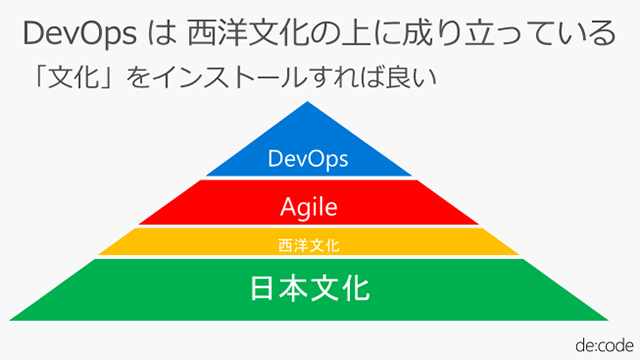

そして、澤の図を元に作られたスライドがこちら。

最初のスライドに比べると、はるかにメッセージが伝わりやすいスライドになっています。

これはレビューの時に「聴いている側の脳内のイメージ」を、ホワイトボードに図を描いて伝えることにより、自分の意図していることとのギャップを知ってもらうのが目的になります。

私は特に絵心があるわけではない(むしろヒドい)ので、あくまでも「単純な図」しか描けません。それでも、イメージを共有するには言葉よりも図の方が何倍も効果があると実感しています。

ぜひ、ホワイトボードを使ってのレビューをやってみてください。

ポイント4:いろいろな角度で質問する

プレゼンテーションが苦手な人が、その理由として挙げるものの一つに「質問に答えられないかもしれない恐怖」があります。

「思いもしない突っ込みが入ったらどうしよう」「知らないことを質問されたらなんて返せばいいんだろう」そんな取り越し苦労が、ついつい苦手意識を助長します。

そこで、レビューの際にはあらゆる角度から質問を投げて、あえて予行演習をしておくのも、本番での成功確率を高めることに繋がります。レビュワーが「仮想質問者」になるのです。

その質問の仕方ですが、レビューをする側がいろんな人になりきって、自分とは違う視点から訊くことが大事です。

つまり、プレゼンの内容を細かく尋ねるというよりも、いくつかのペルソナを用意しておいて、その人たちからの質問であると想定して尋ねるのです。

- 「役員クラスの人が『その製品を導入したら、売り上げにどう貢献するの?』と質問したらどう答えますか?」

- 「お客さんのインフラ技術者が『普段のオペレーションのステップがどれくらい減りますか?』と訊いてきたら、なんて返しますか?」

このような具合です。

答えを持っていればOK。もし答えをまだ持っていなければ調べて答えを用意します。レビューの最中に一緒に答えを探してあげるのも効果的です。

もし、どうにも答えが見つからないという状況であれば、「答えがない旨を堂々と答える準備をする」か「その説明は思い切って削除する」のいずれかになります。

いずれにせよ、本番でいきなり滝汗をかくことのないように、あらかじめ予行演習をしておくことが大事です。

聴衆があらかじめ決まっており、その人となりがわかっている場合には、もっと想定はしやすくなります。

そのような場合、先回りして全部をスライドに入れてしまおうとする人がいますが、これは逆効果です。むしろ、説明が冗長になれば突っ込みどころが増えるリスクも高まります。

あえてすべては語らず、質問があれば答えればよい、という程度に考える方がベターでしょう。

「あの人はこのスライドでこう説明してくるかもしれないけど、その時にこう答えればいいね」という準備の仕方をしましょう。

ポイント5:「指摘する」のではなく「選択肢を提示する」という心構え

レビューしているときに、「うーん、その表現はおかしいな」とか「自分はこう書かないな」という点が見つかることは多々あるでしょう。

そんな時、つい「それはやめた方がいいよ」とか「その表現じゃわからないよ」という指摘をしてしまう人も見受けられます。

私は、これをやってしまう人を「レビューする資格なし」と定義しています。

レビューは、自分の好みを押し付けたり、間違い探しをしたりするために行うものではありません。あくまで「よりよいプレゼン」に近づけるためのお手伝いをするのが目的です。

もちろん、明らかな誤字脱字やフォントの乱れ、おかしな表現の指摘は必要です。しかしそれは「レビュー」ではなく「校正作業」と言ってよいでしょう。

レビュワーはレビューを通じて、プレゼンテーションの品質を高みに持ち上げるパワーを与える人間でなくてはなりません。

そのために必要となるスキルは、「つねに代案を出す」ことです。

例えばある人が「Windows 10は最高のセキュリティ機能を持っているOSです」と書かれたスライドを作っていたとします。

それを見て「『最高のセキュリティ機能』じゃ抽象的すぎて分からないよ」と指摘するだけでは、完全にレビュワー失格です。

ここで、質問を交えつつ代案を提示しなくてはなりません。

- 「ここでいう『最高』はどの部分を指してるのかな?」

- 「例えばWindows Helloの顔認証を例にとって『パスワードの漏洩によるセキュリティリスクを減らせます』とかいうのはどうだろう?」

- 「パスワードをネタにするなら、SplashDataってとこが出してる『最悪のパスワードランキング』とか引き合いに出すと面白いんじゃない?ちなみにリンクはこれね。」

こんな感じで、あれこれと自分のアイディアを提供していきましょう。

もちろん、それを使うか使わないかは本人の自由。でも、いいアイデアならきっと使ってくれるでしょう。

心構えとして大事なのは「レビューするからには、惜しみなくアイデアを出す」ことです。

アウトプットをどんどんしていけば、自分へのインプットも質が上がっていきます。 このことについては、また別途詳しく皆さんにはお伝えしたいと考えています。

著者プロフィール

澤 円(さわ まどか)氏

澤 円(さわ まどか)氏

大手外資系IT企業 テクノロジーセンター センター長。立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年より、現職。情報共有系コンサルタントを経てプリセールスSEへ。競合対策専門営業チームマネージャ、ポータル&コラボレーショングループマネージャ、クラウドプラットフォーム営業本部本部長などを歴任。著書に「外資系エリートのシンプルな伝え方」「マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術」

Twitter:@madoka510

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。