企画書はまず読みやすく書かれていることが重要ですが、意外とそれが難しかったりします。今回は前回に引き続き、デザインの知識がなくてもできる綺麗な見せ方や、分かりやすく読ませるコツについてご紹介します。

1.分かりやすいイラストを活用しよう

企画書に画像を入れるとき、ついついありものの画像をイメージ画像として使いがちですが、手描きだと程よい抽象度でアイデアを伝えられるので、イメージにとらわれず便利です。身の回りに絵の上手い人がいたら描いてもらうのも一つの手です。

![]()

海外のスタートアップの企画書を見ると、意外と下手だけど担当者の気持ちが伝わる絵が描いてあったりして、変にフリー素材を使うより良いよね。

![]()

担当者がしっかり企画のイメージを持っている、というのが伝わるという利点もあるよね。

![]()

でも美術が苦手な自分にとって、絵を描くのは難しいなぁ。

![]()

そんな人にも簡単な方法がある。参考までに、スマートフォンを操作する人を描きたいとする。(注 : 筆者の美術の成績は2)

1.まず太めのペンで絵を描きます(フリクションペンだと、修正しやすくて便利です)

2.蛍光ペンで線をなぞり、影を足す(コピックペンも良く使います)

![]()

蛍光ペンで影をつけただけで、なんかそれっぽい!

![]()

これは、いつもイラストをお願いしていたデザイナーに教えてもらったマル秘テクなんだ。描いた絵はコピー機などでスキャンしましょう。

![]()

いちいち画像を探す手間がなくなると考えると、このスキルは身につけると企画を書く上で役に立ちそう。

![]()

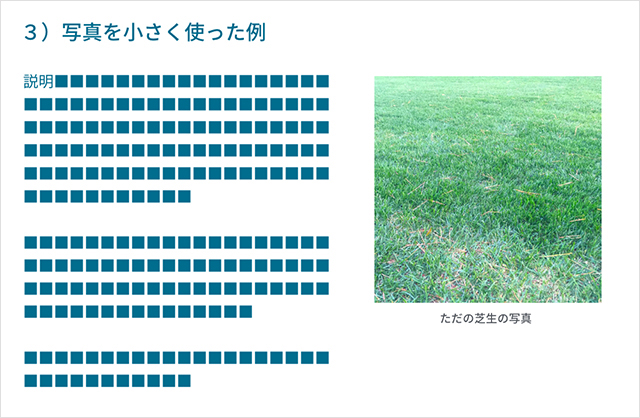

とはいえ、イラストの雰囲気があまりマッチしない企画書もあるので、そういうときは迷わずストックフォトなどを有効に使いましょう。ちなみに綺麗な写真がある場合、できる限り大きく載せた方が効果的という場合もあります。

▲文字エリアと分けて、写真を小さく載せると地味に見えてしまう

▲文字エリアと分けて、写真を小さく載せると地味に見えてしまう

▲写真の上に文字を載せると迫力のあるページ構成。テキストの背景に、透明度90%くらいの白背景を載せると読みやすくなります。

▲写真の上に文字を載せると迫力のあるページ構成。テキストの背景に、透明度90%くらいの白背景を載せると読みやすくなります。

![]()

写真を自分で撮るという方法もあるけれど、筆者は写真がとても下手なので今回は割愛させていただきます。

2.分かりやすい表記を使おう

語尾を統一したり、ユーザ / ユーザーといったように、企画書内で単語の表記ゆれがないようチェックをしましょう。またクライアントが使っている表記に合わせると好印象です(大企業ほど厳密に決まっているケースが多いです)。

![]()

そういえば企画書の語尾に「〜と思います」と書いたら「はっきり書きなさい」と注意されたなぁ。

![]()

そう、慣れていないと日記のようにしっかりと物事を伝えない抽象的な表現で書いてしまいがちなんだよね。文章力はエンジニアで言うところの綺麗なコードを書くのと同じくらい、ディレクターの必須スキルなので、文章の基本は本などを読んで身につけておくと良いです。ちなみに筆者はこの辺りの本を参考にしました。

3.ポエムが意外と効く

![]()

え、ポエム!ちょっとまって企画書だよね?さっきと言っていることが真逆のような気がするけど。

![]()

いや、かっちり書くところと、そうじゃないところのメリハリが必要ということなんだ。例えば、ついビジネス用語を羅列して、こんな文章を書いてしまってはいないだろうか?

“シームレスに変化するビジネスにおいて、ニーズにあわせたサービスづくりにコミットし、ノウハウを活かしたWINWINのソリューションづくりを提案します”

![]()

なるほど分からん。

![]()

ポエム心を入れて書き直すとこうなる。

“日々変化する社会において、ユーザと真剣に向き合いながらサービスを作ることが今一番大事であると考えています。弊社の培ってきたノウハウを活かし、お互いの未来につながる最高のサービス作りをお手伝いします。”

![]()

なんとなく真面目に頑張るという心意気は伝わった。

![]()

企画が採用された場合、それを形にするのは大抵その提案者。なので、つい頭でっかちな言葉遣いをして、提案者の顔が見えなくなってしまうのが一番良くない。難しい表現や専門用語に逃げず、ちゃんと本心が伝わるように書くのが良い企画書だと思っています。

![]()

なるほど!確かに担当者の顔を思い浮かべながら書くと、ちゃんと血の通った内容になりそう。

4. 何に使われる資料か?を考える

今回はプレゼンで使われる一般的な企画書を想定して、いくつかのポイントを紹介させていただきました。

ただ企画書は、プレゼン以外にもさまざまな使われ方がされる場合があります。例えばプロジェクトの概要を伝えるため、開発時に配布される資料となるケース、もう少し詳細な情報を増やして作るケースなどがあります。逆にシンプルな内容で数を多く求められる場合は、一つのアイデアを一枚にまとめることもあります。

企画書を担当者がさらに決裁権を持った上司に説明する場合や、さらにその上司が英語圏の人である場合は、企画が前提とする文化の説明から始める必要があるかもしれません。

お互いをよく理解した担当者であれば、シンプルで熱がこもった内容が良いし、他の会社が参加するコンペの場合、ライバルより丁寧な企画書づくりを心がけるときもあります。

そのようにして、状況によって適した企画書の体裁は変わっていきます。企画書を作る際、どのように扱われる資料か確認するようにしましょう。

![]()

まとめ

![]()

前回と今回の内容で、だいぶ良い企画書を書ける気がしてきた。書いたコードがちゃんと動くかテストするように、企画書もちゃんと伝わるか注意しながら書かないといけない、ということだね。

![]()

そうそう。

![]()

さっそく書き直して見たけどどうかな?

![]()

どれどれ。だいぶ分かりやすくなったと思うけれど、残念ながら企画書としての分かりやすさと、企画そのものの良さはまた別なんだよね。

![]()

がーん!

![]()

「UX(ユーザ体験)から考えてみよう」に続きます!

⇒ エンジニアのための企画書講座シリーズ一覧はこちら!

瀬尾 浩二郎(セオ商事)

瀬尾 浩二郎(セオ商事)

大手SIerを経て、2005年に面白法人カヤック入社。Webやモバイルアプリの制作を主に、エンジニア、クリエイティブディレクターとして勤務。自社サービスから、クライアントワークとしてGoogleをはじめ様々な企業のキャンペーンや、サービスの企画制作を担当。

2014年4月よりセオ商事として独立。「企画とエンジニアリングの総合商社」をモットーに、ひねりの効いた企画制作からUI設計、開発までを担当しています。

Twitter: @theodoorjp

ホームページ: http://theodoor.jp/

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。