やる気スイッチ、ON!

パチン! とスイッチを押す気軽さで、瞬時にやる気が出てくればどんなにいいことでしょう。

目次

世界で脳の研究に巨額の投資が始まっている

21世紀は脳の時代です。脳の全貌解明を目的とした大型プロジェクトが世界中で始まりました。EUは10年間で約1,500億円、アメリカは10年間で約1000億円、日本も10年間で数百億円を研究に投資します。大型プロジェクトが生み出す効果は、経済的にも大きな注目を集めています。

脳プロジェクトの成果としては新薬の開発などが期待されますが、それだけではありません。脳科学の知見に基づいて開発される「未来のガジェット」が私たちの生活を変えることでしょう。そんなガジェットの1つとして、冒頭に書いたような「やる気スイッチ」を作ることが可能なのか、少し考えてみました。

脳の活性化に使われる「電磁力」と「バイオテクノロジー」

脳の部位のうち、どこが「やる気」に関わるのかが同定されつつあります。脳の真ん中近くにある側坐核(そくざかく)や、腹側淡蒼球(ふくそくたんそうきゅう)といった脳部位を活性化する方法があれば、スイッチを入れるように、やる気を瞬時に出せるかもしれません。

SF映画では「頭にチップを埋め込んで人間を自在に操ってしまう」なんて設定をよく目にします。神経細胞は電気信号を発して情報を伝えるため、外から人為的に電気信号を加えれば、脳を制御できると考えられます。実際、1965年には暴れ牛の脳に電極を刺して、リモートコントロールでその動きを止めるというデモンストレーションに成功しています。

脳を制御する手法は、それから50年以上かけて改良され続けてきました。現在は大きく分けて2つの手法が使われています。「電磁力」による方法と、「バイオテクノロジー」による方法です。

人間で実用化されている「電磁力」なら実現も早い?

電磁力を使って人間の脳を刺激する方法が実用化されています。

発電機にも使われている電磁誘導という現象を利用して、外部から脳の中に微弱な電流を発生させ、脳を刺激する装置があります。これは数cmの精度で脳を刺激することができ、幻聴の治療や脳機能の研究などに使われています。

また、運動に関係する病気の治療に、小型化した埋め込み電極が使われることもあります。こちらも、工夫次第ではやる気スイッチに活用できるかもしれません。

「人間で使用されているなら、やる気スイッチの実用化も秒読みの段階なのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、これらの方法では、やる気だけを活性化することがまだ難しいのです。実は、側坐核は「やる気」のほかにも、「快楽」や「嘘」に関わることが分かっています。やる気スイッチを押したはずなのに、間違って気持ちよくなってしまったら困ります。仕事になりません。

これらの方法に技術的なブレークスルーが起きれば、すでに人間で実用化されているだけ、やる気スイッチもいち早く実現できるかもしれません。

バイオテクノロジーを使って「やる気」だけを刺激できる?

前節でみたように、人間で実用化されている手法では「やる気だけを刺激する」ことが、まだ難しいのですが、バイオテクノロジーの技術を使えば、これが可能かもしれません。

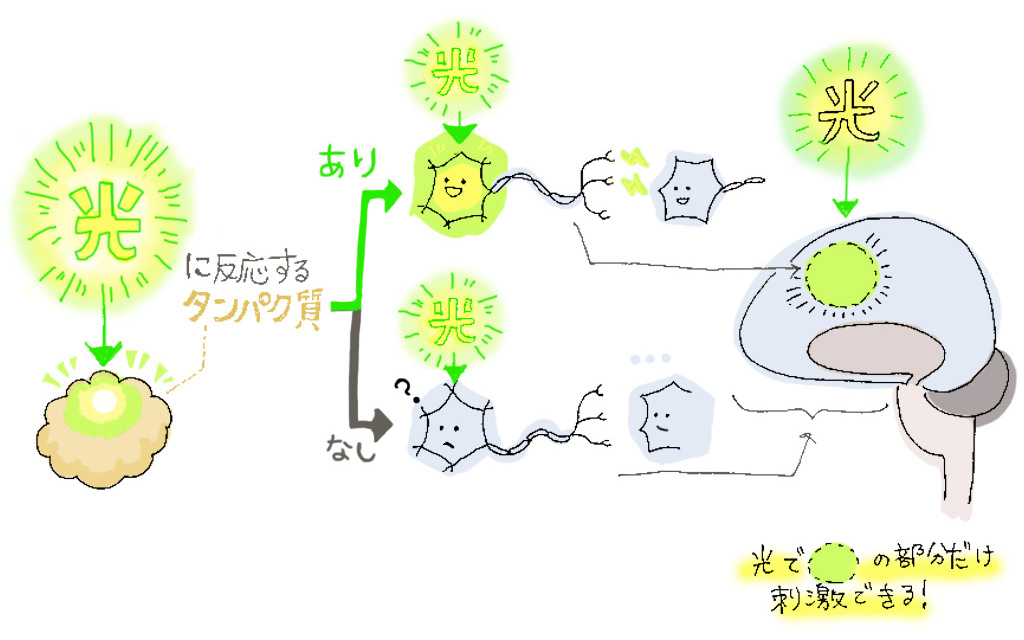

この技術のミソは、光に反応して電気を発生させる特殊なタンパク質を細胞に組み入れるところにあります。

2004年頃、まさに部屋の電気のスイッチを入れるかのように、光のオン・オフで神経細胞の活動を制御できることが示され、世界が驚きました。

例えば、光を感知するタンパク質を、運動を制御する神経回路に組み込めば、手足の動きを光で自由に制御することができます。「光でマウスの記憶を消すことに成功した!」といったニュースを見かけることがありますが、この特殊なタンパク質を、記憶に関係する神経回路に応用したわけです。

この手法で「やる気だけに関与する神経回路」を活性化すれば、スイッチを切り替えるようにやる気を出せる可能性があります。

光で脳の奥深くを刺激することはまだ難しいのですが、つい先月、磁力とバイオテクノロジーを組み合わせて、脳の奥深くを刺激することに成功したそうです。人間に応用するためには安全性などの問題が残りますが、将来的にはこの問題も解決されることでしょう。

脳科学分野のビジネスチャンスに目を光らせよう!

やる気スイッチを実現する技術として、電極、磁気刺激、バイオテクノロジー手法のどれが最適なのかは、まだ分かりません。脳研究に大型予算が投与される今後10年間で、技術革新がさらに早まり、ますます実用に近づくと期待されます。

脳の活動を制御する技術の応用性は、無限大です。病気に関わる神経回路を操作して直したり、記憶を書き換えたりもできるようになるかもしれません。

未来のガジェットを作りたい人や、これから起業や投資を考えている人なら、脳科学研究の最新動向をチェックしておくと、他人に差を付けられるかもしれませんよ?

イラスト: まび(@mability)