あらゆる業種・職種で活かせる「ポータブルスキル(持ち運びできる能力)」の一つであり、転職市場でも高く評価される「分析力」。「分析とはどのように行うものなのか」「分析力はどうしたら鍛えられるのか」について、ビジネススキル研修を手がける株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ代表の高田貴久氏に語っていただきました。

仕事で役立つ分析力とは?

そもそも「分析」とは何をすることなのでしょうか。聞かれて即答できる方は少ないかもしれません。私も戦略コンサルティングファームに入社したばかりの駆け出しのころ、「分析」をよく理解できていませんでした。

当時の先輩とのこんなやりとりを今も覚えています。

「高田くん、◯◯について調べておくように頼んだよね。調べた?」

「調べました」

「オッケー、じゃあアウトプットは?」

「(アウトプットって何?)……こんな資料が見つかりましたが」

(ネット検索で出てきたものを渡す)

「これは生データだよね。これに何の意味があるの?」

「(生データってどういうこと?)…」

つまり、ただ調べるだけでなく、調べた情報をもとに分析することが求められていたわけです。そのときは先輩の意図がよくわからなかったのですが、後に他の先輩から「分析する意味は2つある」と教わりました。

1つは「砂の中から砂金を見つける」こと。膨大な量の砂の中に、キラリと光る砂金が1粒2粒混じっているので、それを探し出す。

もう1つが「パズルを組み合わせて全体を見せる」。調査・分析を経て出てきた細かな情報をパズルや貼り絵のように組み合わせて全体を見えるようにすることです。

この2つが分析を行うことの価値であると聞き、「なるほど」と納得したものです。前者が「分解」、後者が「統合」なのですが、これを実践できる力が「分析力」であると捉えられるのではないでしょうか。

分析を行うステップ

まずは分析について、基本的なステップをご紹介します。

大きく分けると「分解」と「統合」の2段階があります。

「分解」のステップ

- 分析の目的を明確にする

- 調査項目を細分化する

- 事実を集めヒントや答えを得る(砂の中から砂金を見つける)

「統合」のステップ

- 答えるべき問いを明確にする

- 統合して答えとなる主張を作っていく(パズルを組み合わせて全体を見せる)

「分解」と「統合」の例

上記のステップに基づき、ビジネスシーンで実践する場合の一例をご紹介しましょう。仮に人事職の方が、上司から「今年の新卒採用の傾向について分析してほしい」と依頼されたケースを想定します。各ステップで考えること・行動することの例を一覧にまとめました。

依頼内容:「今年の新卒採用の傾向について分析してほしい」

分解のステップ

| ステップ | 例 |

| 分析の目的を明確にする | ・自社の新卒採用を見直すのか? ・新卒採用市場に関するレポートを作成して販売するのか? |

| 調査項目を細分化する | (自社の新卒採用の見直しを目的とする場合) ・採用が始まる時期は? ・内定が出る時期は? ・学生に人気の業種は? ・どんな面接をしている? |

| 事実を集めヒントや答えを得る | ・インターネット調査を行う ・学生にヒアリングする ・他社の採用担当者にヒアリングする |

統合のステップ

| ステップ | 例 |

| 答えるべき問いを明確にする

(目的をより具現化する) |

・どんなインターンシッププログラムを組むか? ・どんな募集媒体を使うか? ・募集文面はどうするか? |

| 統合して答えとなる主張を作っていく | ・今年は短期集中の実践型インターンシップにする ・募集媒体はネット系の大手2社 ・「自由な社風」を全面に出した募集とする |

なぜ、仕事で分析力が求められるのか

仕事をする上で、分析力が求められるのはなぜなのでしょうか。近年の背景としては、以下が挙げられます。

上司も答えを持っていない時代の到来

ビジネス環境の変化が激しく、常に状況が変わっています。過去の延長上には未来がありません。つまり、これまでと同じことをしていても通用せず、「経験」がものを言わない時代となっているのです。

上司も課題に対する答えを持っていないため、若手・中堅世代の人は上司の指示に従うのではなく、自ら分析して答えを導き出す必要があります。

ジョブ型雇用・実績主義を導入する企業の増加

職務や役割で評価する「ジョブ型雇用」「実績主義」を導入する企業が増えています。年功序列は崩れつつあり、「年下の上司」「年上の部下」が存在することが当たり前となってきました。

立場や年齢、経験などでは人を動かせなくなっている中、協業するメンバーに動いてもらおうとするなら、「ファクト(事実)&ロジック(論理)」で説明し、納得を得ることが大切です。そのためにも分析が欠かせません。

グローバル化・多様化の浸透

ビジネスのグローバル化、ダイバーシティ(多様性)への取り組みが進む中、自分の常識や価値観とは異なる人々と協業する機会が増えています。

多様なバックグラウンドや考え方を持つ人と連携したりとりまとめたりしていくためには、やはり分析を行った上での「ファクト&ロジック」を持つ必要があるといえるでしょう。

分析力を鍛える4つの方法

分析力を鍛えるためには、日頃から次のポイントを意識してみることをお勧めします。

1.周囲の人の話をよく聞く

分析を行う際には、目的を明確化することが重要です。目的をつかむためには、「周囲の人の話をよく聞く」ことを心がけてください。分析を依頼する人は、上司であったり顧客であったりするわけですが、その周辺にはさまざまなステークホルダーが関わっています。

そして、それぞれ考えや意見が異なることもあります。そこで、ステークホルダーを洗い出し、誰を優先づければよいか、力関係を整理してキーパーソンを見極めるようにしましょう。このポイントがずれていると、本来の目的をつかめず、分析する項目も調査手法もずれてきてしまいます。

思い込みで突っ走ってしまうことのないように、「今回の目的は本当にこれでいいのでしょうか」と、周囲のさまざまな人に確認するようにしてください。

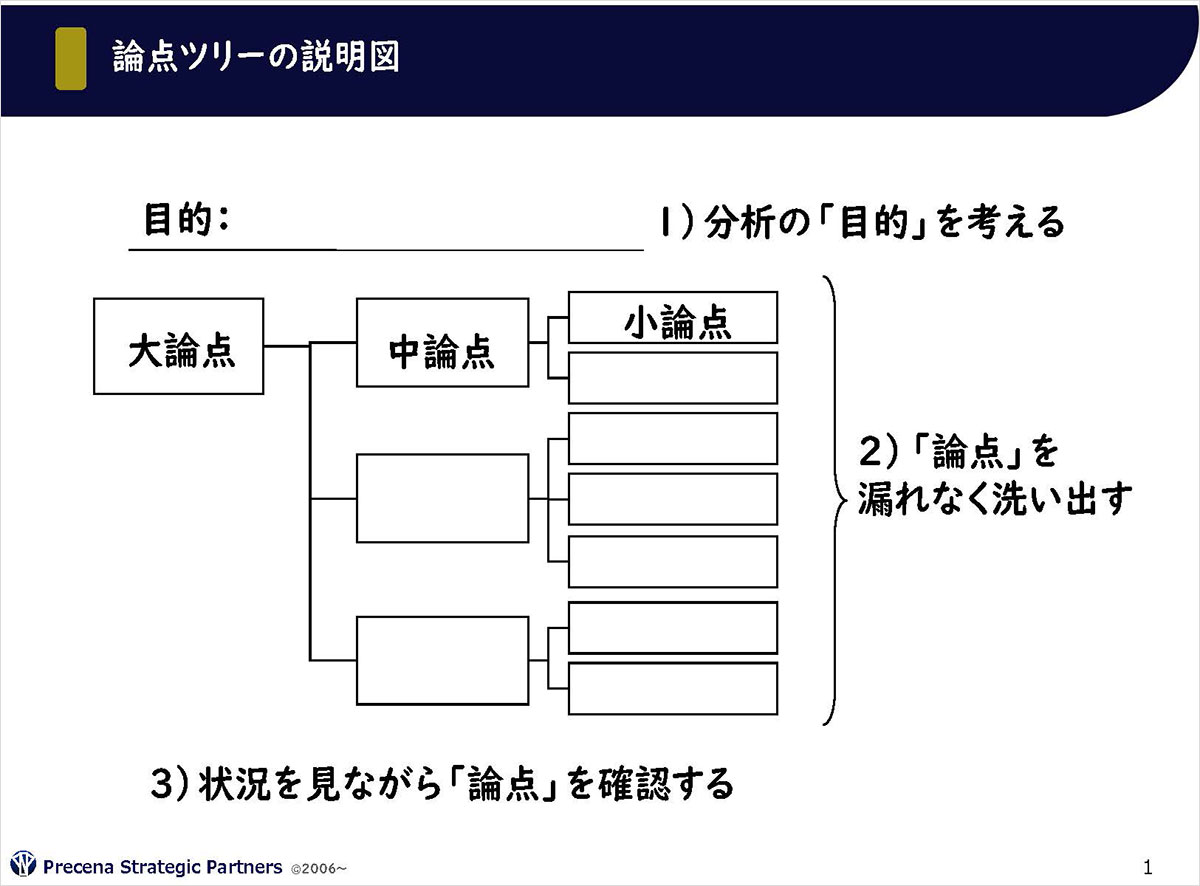

2.「MECE」を意識しながら「論点ツリー」で考える

「論点ツリー(イシューツリー)」を作成する習慣を付けましょう。これは、分析において使用されるフレームワークで、論点をツリー状に分解していき、課題の対象を掘り下げるものです。

このときに意識するのが「MECE(ミーシ―)」です。MECEとは「Mutually:相互に」「Exclusive:ダブりなく」「Collectively:総合的に」「Exhaustive:漏れなく」の略語で、話の漏れやダブりを防止するロジカルシンキングの考え方です。論点は広く洗い出すことが重要であるためダブりは構いませんが、誤った結論を導き出さないよう漏れをなくすことが重要です。

先に挙げた「新卒採用の傾向を分析する」というテーマを例にとると、新卒採用のプロセスを募集から内定までのプロセスに分解することで、各要素を漏れなく考えていきます。

なお、論点は時々刻々と変わっていくものです。状況を見ながら、そして相手とコミュニケーションをとりながら、論点を見極めることが大切です。

このように、論理的思考でMECEを意識して漏れなく考える訓練を行い、日頃のコミュニケーションを通じて論点の優先付けを意識してみましょう。

3.情報+推測で、少し飛躍した結論を出す

事実情報を集めるためには、データソースを洗い出しておきます。調査レポート、書籍、雑誌ほか各種メディアの特性を理解し、「このような情報を得るためにはどこに行けばいいか」を知っておきましょう。

情報を集めたら、ロジカルシンキングのフレームワークの一つ「So what?」を使います。「だから何なのか」「つまりどういうことか」と、論点に対する自分なりの答えを出します。このとき、集めた情報に対して自身の推測を加え、自分なりに少し飛躍した結論を出してみるようにしましょう。

例えば先に挙げた「新卒採用の傾向を分析する」というテーマで「どんな面接をしているか」についての情報を集めると、A社は「自社商品の拡販について」のグループディスカッション、B社は「新卒採用市場におけるブランド向上」というテーマで1日のインターンシップ、C社は「自社の海外事業について」という内容で個別に面接をしていることがわかったとします。

これら個別の情報をまとめると「自社に関係する内容を出題している」ことがわかりますが、この情報に「個別面接では意見が出づらいのではないか?」「1日では時間が短すぎて検討不足に陥るのでは?」という自分自身の推測を加え、「今年は短期集中の実践型インターンシップにする」という結論を導くようなイメージです。

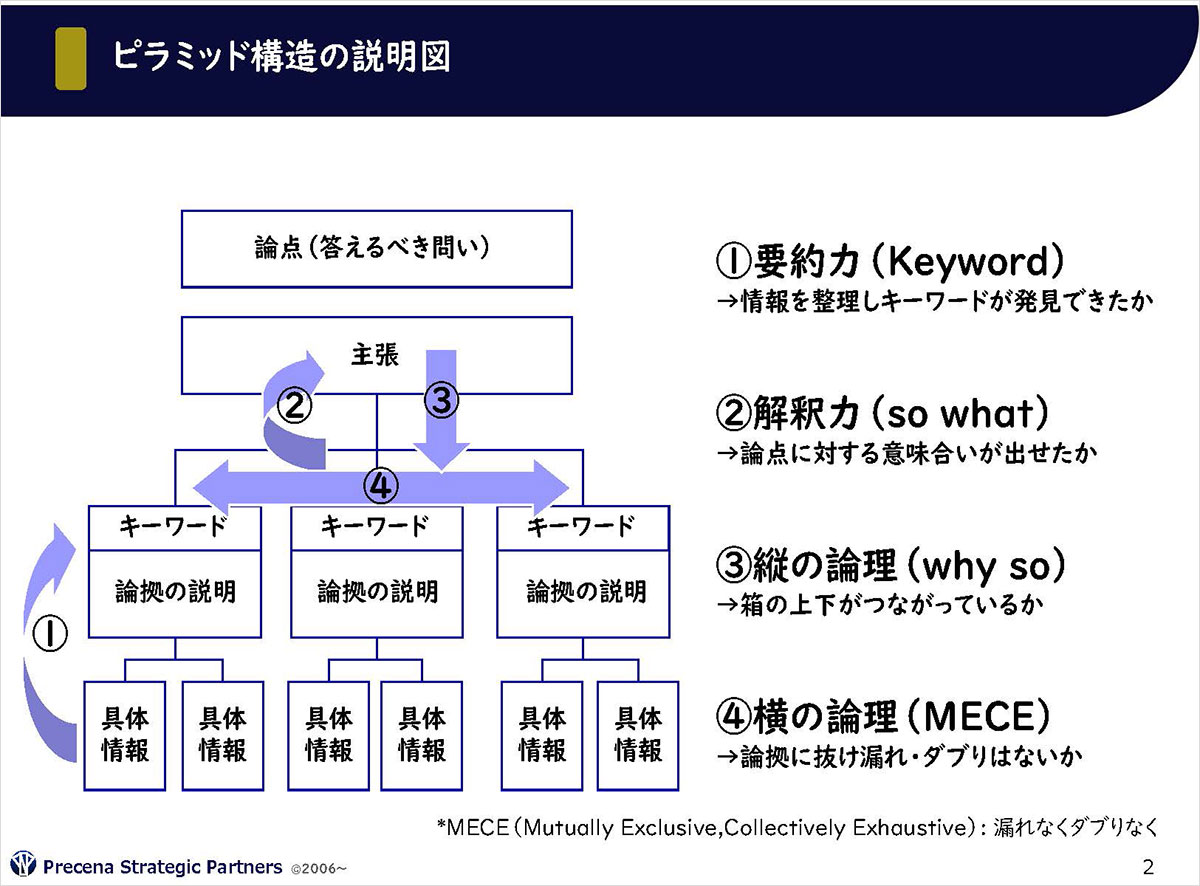

4.「ピラミッド構造」で主張を伝える

分析結果のアウトプットにあたり、「まとめ方」「見せ方」のパターンを頭に入れておくといいでしょう。

「文章で説明する」「グラフ化する」「インタビュー動画を見せる」「アンケート調査結果○人分を示す」など。テーマに応じて、どのようなまとめ方、見せ方をすれば伝わりやすいか、説得力が増すかを考える習慣をつけてください。

また、コンサルティングファームで使われる論理展開のフレームワークに「ピラミッド構造」があります。頂点に伝えたい主張があり、上段から下段に向かって「なぜなら」をつなげていきます。

相手に応じて「結論から話す」「背景から話す」など、ストーリーを組み立てることを心がけてみましょう。

まとめ:本来の目的を見据えてこそ、高い分析力を発揮できる

私がコンサルタントして駆け出しの頃、上司からよく言われた言葉があります。

「情報に溺れるな」

「仮説なき検証は無意味」

「分析ツールに走るな」

「四則演算で説明できる範囲で十分」

つまりは「本来の目的を見失うな」ということです。特に、新たな分析手法を習得したり分析ツールを使い始めたりすると、分析そのものが目的となってしまうことがあります。

「何のために分析するのか」「相手は何を知りたいのか」「誰を納得させたいのか」という目線を忘れないようにしましょう。目的に沿った分析を行ってこそ、分析力は磨かれるはずです。

株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ

グローバルCEO・代表取締役社長 高田 貴久(たかだ・たかひさ)氏

東京大学理科Ⅰ類中退、京都大学法学部卒業、シンガポール国立大学Executive MBA修了。戦略コンサルティングファーム、アーサー・D・リトルでプロジェクトリーダー・教育担当・採用担当に携わる。マブチモーターで社長付・事業基盤改革推進本部長補佐として、改革を推進。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2006年にプレセナ・ストラテジック・パートナーズを設立。トヨタ自動車、イオン、パナソニックなど多くのリーディングカンパニーでの人材育成を手掛けている。著書に『ロジカル・プレゼンテーション』『問題解決―あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』がある。

東京大学理科Ⅰ類中退、京都大学法学部卒業、シンガポール国立大学Executive MBA修了。戦略コンサルティングファーム、アーサー・D・リトルでプロジェクトリーダー・教育担当・採用担当に携わる。マブチモーターで社長付・事業基盤改革推進本部長補佐として、改革を推進。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2006年にプレセナ・ストラテジック・パートナーズを設立。トヨタ自動車、イオン、パナソニックなど多くのリーディングカンパニーでの人材育成を手掛けている。著書に『ロジカル・プレゼンテーション』『問題解決―あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』がある。

▶プレセナ・ストラテジック・パートナーズ 公式サイト