近年、「1on1」を実施する企業が増えています。その一方で、「1on1は苦手」「話すことがない」といった不満の声も聞かれます。1on1を苦痛に感じるのはなぜなのか。効果的な1on1を実現する方法について、組織開発・働き方改善のプロである椎野磨美さんに聞きました。

目次

1on1とは?評価面談やミーティングとどう違うのか

1on1(ワンオンワン)とは、狭義では組織のマネジャー(上司)とメンバー(部下)が1対1で定期的に対話をすることです。広義では、マネジャーとメンバーの1on1だけでなく、同僚やメンターと1対1で定期的に対話をすることも含みます。

例えば、部門や組織の枠を超えて、キャリアや人間関係、モチベーションなど仕事に関わる話だけでなく、プライベートな相談事も含めてメンターと定期的に対話をすることも1on1になります。

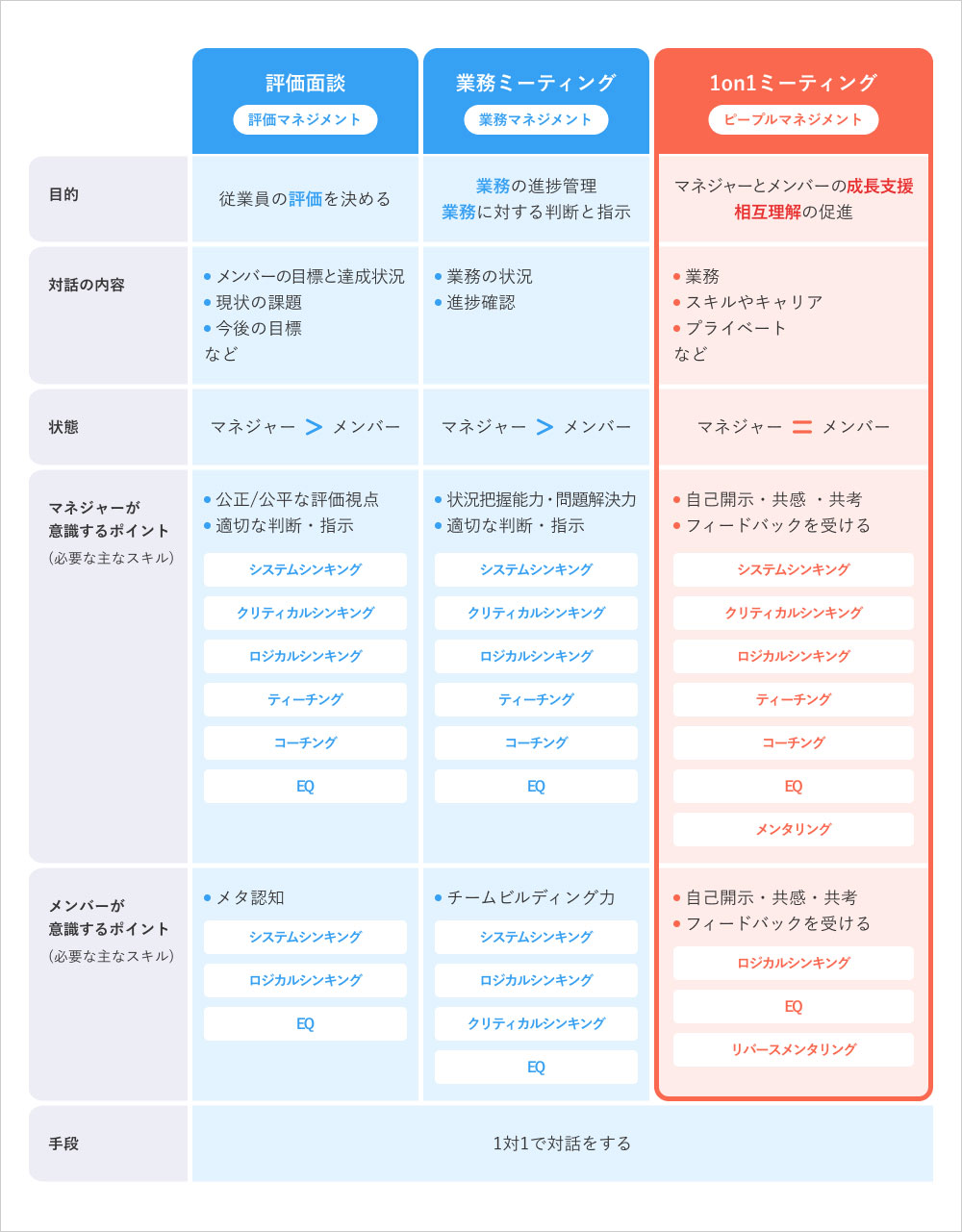

評価面談は、マネジャーがメンバーの目標や課題の達成状況に応じて評価することが目的。業務のミーティングは、進捗状況を共有し、業務に対する判断や指示を仰ぐことが目的。どちらもマネジャーがリードする形が一般的です。

これに対し1on1は、対話を重ねることで個人や組織をよりよい状態(ウェルビーイング)にする、一緒に働く人同士が共に成長する、相互理解を促進することが目的。情報交換や相手を知るための場ですから、どちらかが一方的に評価をしたり指示をしたりするものではありません。

話すテーマも、仕事の上での情報共有や相談もありますし、将来のキャリアやスキルの相談、今後やってみたい仕事、プライベートに関すること、体調や人間関係など多岐にわたります。「働くこと」を人生の中の一つの活動と捉えると、直接業務に関係がないように思えることも含め、どのように成長し、可能性を拡げていきたいかを話す場なのです。

そして1on1は少なくとも月に1~2度、定期的に実施します。なぜなら、定期的に実施することで今の状況や変化を把握することができるからです。例えるなら、日々体重を測ることで健康を管理したり、定期的に健康診断を受けたりするようなものです。

●1on1と人事評価面談との違い

1on1が注目されている背景とは?

1on1はGoogleやMicrosoftをはじめとする米国IT系企業で始まったことが起源とされていますが、日本ではヤフーが2012年に導入したことがきっかけで広く知られるようになりました。

一括採用・終身雇用主体の組織と異なり、キャリア採用が多い組織では人の流動性が高く、誰が何をできるのか、どんなジャンルに精通しているのかをいち早く共有することが重要になります。

いわゆる「know who」と言われるもので、「誰が何を知っているか」「何のエキスパートか」を迅速に知り、人と人、情報を結び付けることでスピーディーな事業展開が可能になります。例えば商談先で相談されたときに、誰がその情報に詳しいかわかっていれば、チャットツールを使ってその場で問い合わせられます。つまり、相談事を持ち帰らずに効率よく効果的に商談を進めることができるわけです。

現代のように事業スピードが速い時代に、GAFAM(近年はMATANA)など対話文化を持っている企業が、経済的優位に立っていることは、みなさんご存知の通りです。組織として対話文化を熟成させるためには、仕組みとして1on1が有効だと、改めて広く認識されるようになりました。

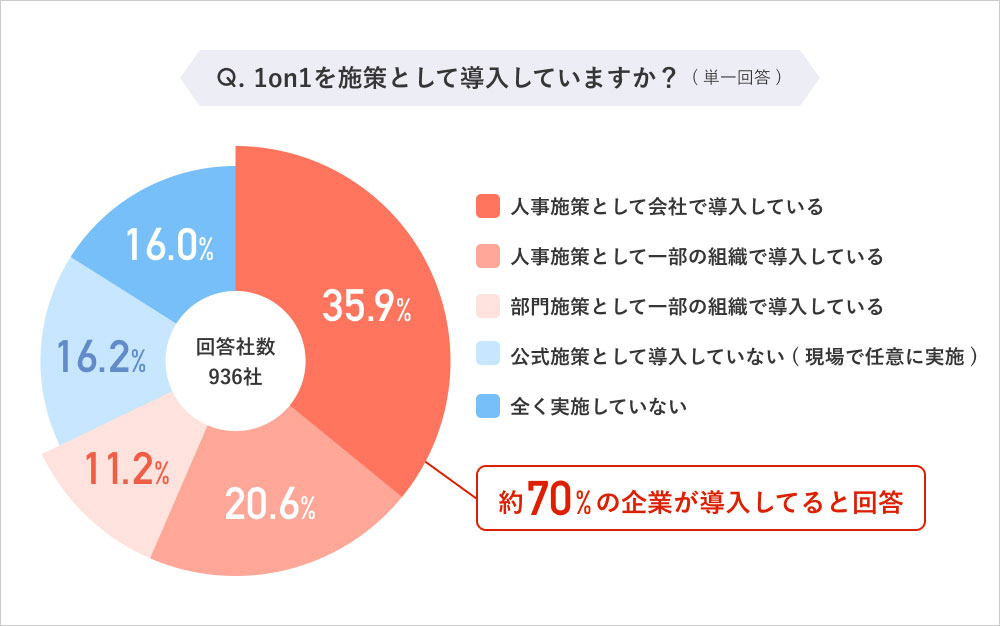

このような背景から、今や1on1ミーティングを導入している企業は約7割に達しています(※図1)。

図1:1on1施策の導入状況

1on1で期待できる効果・メリット

1on1を適切に行うことによって得られる効果には、次のようなものが挙げられます。

個人の成長

1on1を通して、抱えている悩みや将来的なビジョンなどを共有、相互理解が進む対話を繰り返すことで、問題解決や気づきにつながり、個人としての成長が図れる。関係性の質が向上し、信頼関係が構築され、仕事へのモチベーションが高まる。

組織の成長

組織のメンバー一人ひとりが成長し、相互の信頼関係が構築されることで、チームや組織のパフォーマンスが上がり、ビジネス的な成果につながる。

組織が持つ課題の解決

メンバーが成長することで組織が成長し強くなり、その結果として、組織へのエンゲージメント向上や離職の軽減につながる。

得られる効果について、1on1が“適切に行われれば”と断り書きをしたことには理由があります。コロナ禍の影響でリモートワークが進み、マネジャーとメンバーが話す機会を作る必要性を感じた企業の中には、本来の目的や効果に対する共通認識がないまま、1on1の手法だけ導入し、義務感やプレッシャーの方が大きくなっているケースがあるからです。

1on1を「意味がない」「無駄」「苦痛」と感じてしまう理由

1on1をしても話すことがない、何を話していいかわからなかったり、無駄な時間と感じたり、あるいは、マネジャーが一方的に話すだけになってしまうのはなぜでしょう。3つの理由が考えられます。

1.目的のズレ:1on1 の目的を理解していない

組織の1on1の目的が明確になっていない、組織の共通認識として浸透していない、マネジャーやメンバーの1on1への誤解がある。

2.期待値のズレ:スキル不足と認識の不一致

コミュニケーションはスキルとして磨き続ける必要があるが、双方がスキル不足のまま実施されている。メンバーが「具体的なアドバイスがほしい」「一緒に考えたい」と期待しているにも関わらず、マネジャーが傾聴ばかりしているといった、求める期待と対応が一致していない。

3.方法のズレ:改善サイクルが機能していない

属人的な個々の認識や能力で行われ、データに基づく改善のサイクルが回せていない。考え方(思考)や感じ方(感情)は人によって異なるにも関わらず、画一的な方法でおこなっている。

1on1を効果的で意味のある時間にするには

“煙たい上司との面倒な時間”を脱却し、うまくいかない理由を解消して、効果的な1on1にするためのポイントを5つ紹介します。

1.モヤモヤを言語化して文字化する

何を話したらいいのかわからない対策として、「自分は今、何に困っているのか」や「日常で感じる素朴な疑問」を書き留めておきましょう。

例えば、「あなたはどうしたい?3年後どうなりたい?と尋ねられても、そのこと自体がイメージできない」「隣の部署のAさんとBさんのやり取りが気になる」「チャットの指示にリアクションによる応答だけではダメなの?」、など何でもいいのです。

日々のモヤモヤをメモに書きためておきましょう。特に、漠然とした不安や焦りを感じた時は、「どのようなことを見聞きして、そう感じたのか?」をメモしておきます。

もちろん、すぐに解消した方がいいことは、その場で解決が原則ですが、今すぐ聞かなくてもいいけれど、次回機会があったら聞いてみたいことなどを、言語化・文字化することで、身の回りに起きていることに距離をとり、第三者として見られるようになります。

2.自ら申し込んでみる

1on1の設定も、マネジャーから言われるのを待つだけの受け身でいるのではなく、自分からマネジャーや先輩に1on1を申し込んでいいのです。タイミングをつくって1on1を依頼し、対話する習慣を身に付けることで、能動的に課題に取り組む、自立自走型のビジネススタイルを身に付けましょう。

また、感情マネジメントが苦手な相手と1on1をする場合、自ら申し込むことで、お互いの感情が落ち着ている曜日と時間を見極め、1on1を設定することも可能です。

3.期待値をすり合わせる

申し込む際に、今回の1on1でどうしたいのか、何を期待するのかをすり合わせておくことも大切です。

例えば、今回はまず気持ちを聞いてほしいのか、意見を聞きたいのか、具体的なアドバイスが欲しいのか、「こんなことについて、どうしたい」を事前に伝えることで、マネジャーも事前準備ができます。

期待値を伝えておくことで、見当違いな意見や対応が減り、期待値のギャップを軽減できます。

4.不平不満は提案とセットで話す

困っていること、素朴な疑問、不平不満といったモヤモヤを、解決策(アイデア)とセットで話す提案型コミュニケーションに変えることで、ビジネスにおける提案力や交渉術を磨く助けにもなります。「○○がやりづらいのですが、□□に変えられないですか?」または「ほかのやり方を検討していただきたいです」といった具合です。

5.実施した後は感想とフィードバックを伝える

1on1を双方にとって価値ある時間にするためには、1on1の実施後の振り返りが大切です。メールやチャットなどで気軽に感想を伝えるのもいいでしょう。

「ほっとしました」「助かりました」「スッキリしました」「次回、この点についてもう一度話したいです」など感想を共有することで、自分自身の整理になります。また、相手にとっても何が良くて何が足りなかったのかを意識してもらうきっかけになるでしょう。

とはいえ、相手がマネジャーの場合、直接フィードバックすることが難しいと感じる方も多いでしょう。1on1支援ツールを使うと、どのような感想を持ったかを共有したり、複数のフィードバックを統合して可視化したりできます。

1on1支援ツールを使うことで改善点がわかりやすく、期待値ギャップの解消がしやすくなるので、双方の満足度も高くなります。効果的な1on1の実現のために1on1支援ツールを導入する企業や組織が増えている背景には、そのような理由があります。

1on1をスキルアップのために、ポジティブに利用しよう

マネジャーのコミニュケーションスキルや改善サイクルに課題があって、1on1が効果的にならないと感じたなら、自分の練習の場と捉えてみるのも一つの方法です。

自分のファシリテーション能力を鍛える場として活用するつもりで臨んだり、アウトプットする場として表現力を磨く場として考えたりしてもいいでしょう。

1on1は実践を繰り返すことで上達していきます。「定期的に訪れるマネジャーとの無駄な会話の時間」と考えず、自身の能力開発のために、そして自身がマネジャーになったときのスキルアップのためにも、ポジティブに利用されることをお勧めします。

椎野 磨美(しいの まみ)氏

株式会社KAKEAI チーフ・エバンジェリスト

一般社団法人 ITビジネスコミュニケーション協会 理事

新卒でNECに入社。NECで人材育成・研修業務に約21年間従事。楽しくITを学べるコミュニティ「Windows女子部」を創設。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、日本ビジネスシステムズ(JBS)にて社員が働きやすい環境作り、組織開発・研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN)CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。2023年5月より、株式会社KAKEAIのチーフ・エバンジェリストに就任。1on1で「対話の質」と「関係性の質」を上げ、個人と組織の現実を変えるチェンジエージェントとして活動中。

新卒でNECに入社。NECで人材育成・研修業務に約21年間従事。楽しくITを学べるコミュニティ「Windows女子部」を創設。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、日本ビジネスシステムズ(JBS)にて社員が働きやすい環境作り、組織開発・研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN)CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。2023年5月より、株式会社KAKEAIのチーフ・エバンジェリストに就任。1on1で「対話の質」と「関係性の質」を上げ、個人と組織の現実を変えるチェンジエージェントとして活動中。