「仕事の疲れがなかなかとれない」と悩むビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。そこで、ビジネスパーソンが仕事で疲れを感じる原因や、疲労を回復させる「7つの休養タイプ」を活用した対処法について、「休養学」の第一人者である一般社団法人日本リカバリー協会 代表理事・片野秀樹氏に解説いただきました。

目次

日本人の約8割が「仕事で疲れている」

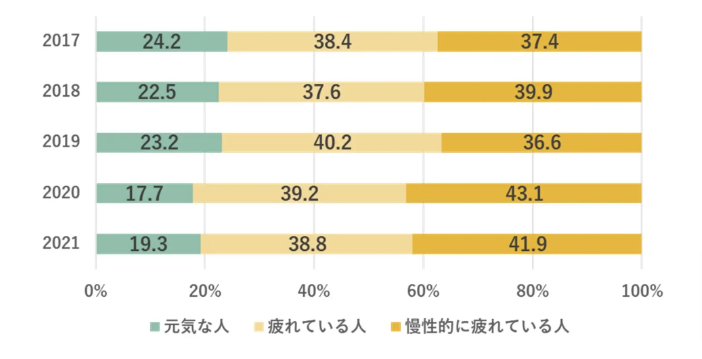

一般社団法人日本リカバリー協会では、一般社団法人日本疲労学会、神戸リサーチコンプレックス協議会、株式会社ベネクスと共同で2017年から全国10万人(男女各5万人)への健康調査を実施。日本の疲労状況を分析しています。

直近の調査データによれば、「疲れている人」38.8%、「慢性的に疲れている人」41.9%を合わせると80.7%と、約8割にも達しています。

●日本リカバリー協会調査「日本の疲労状況」2017-2021年推移

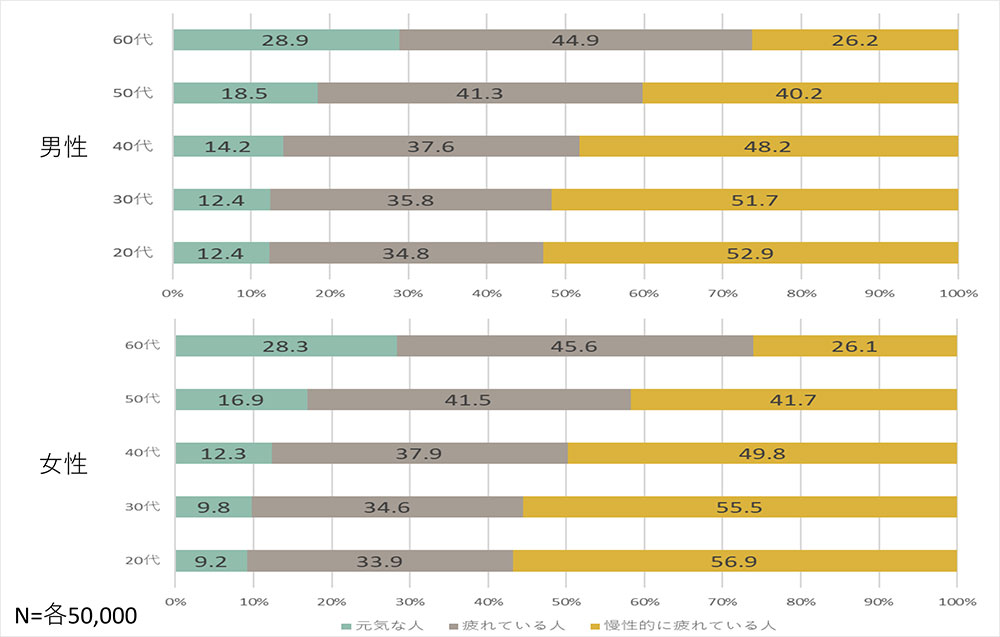

そして、高い年代ほど「元気な人」の割合が高くなる傾向が見てとれます。これは、時間的・経済的に余裕ができ、生活のコントロールの自由度が高まっているためと考えられます。一方、若年世代は疲れている人の割合が高い状況が見受けられます。特に、女性の疲労度が高いのは、仕事をしながら家事・育児を担う人が多く、負荷がかかっていることが想像できます。

●日本リカバリー協会調査「日本の疲労状況」年代/男女別 元気・疲労度

ビジネスパーソンが「仕事で疲れている」のはなぜ?

およそ20年前の厚生労働省(当時:厚生省)の調査データによると、就労者が「疲れている」割合は約6割でした。現在の約8割と比較すると、この20年で約2割増加したことになります。

※出典:日本疲労学会「抗疲労臨床評価ガイドライン」

その背景にはインターネットやスマートフォンの普及・進化があるといっていいでしょう。1人1台、PCやスマホを持ち、リアルタイムで連絡がとれる時代。マルチタスクが可能となり、仕事のスピードも加速しました。

これにより効率化が進み、時間に余裕ができると思われましたが、実際には逆の方向に向かっているようです。DX(デジタルトランスフォーメーション)により、さらに利便性が高まると、人間はそのスピードに「ついていかなければならない」わけです。それが疲労につながっていると考えられます。

こうして肉体的ストレス・精神的ストレスによる疲労が溜まると、自律神経の乱れが起こります。交感神経(興奮系)が高まり、副交感神経(リラックス系)が低下する「過緊張」の状態に。すると、頭痛、便秘、下痢、身体のコリなどさまざまな変調が表れます。

初期の段階で対処すれば回復しやすいのですが、放置すれば神経系・内分泌系・免疫系なども変調もきたし、さまざまな病気の発症につながります。自律神経の乱れが起こる前に、疲労の初期段階でいかに手を打って食い止めるかが重要です。

「7つの休養タイプ」を組み合わせて、仕事の疲れを回復させる対処法

では、疲労に対してどのように対処すればよいのでしょうか。当然ながら「休養をとる」必要がありますが、その具体的な方法として「睡眠をとればいい」と考えている人が多いようです。

もちろん睡眠は効果的ですが、睡眠=休養ではありません。そもそも疲労とは「活動能力が減退した状態」を指します。活力を取り戻し、高めるためには、「攻めの休養」も必要なのです。

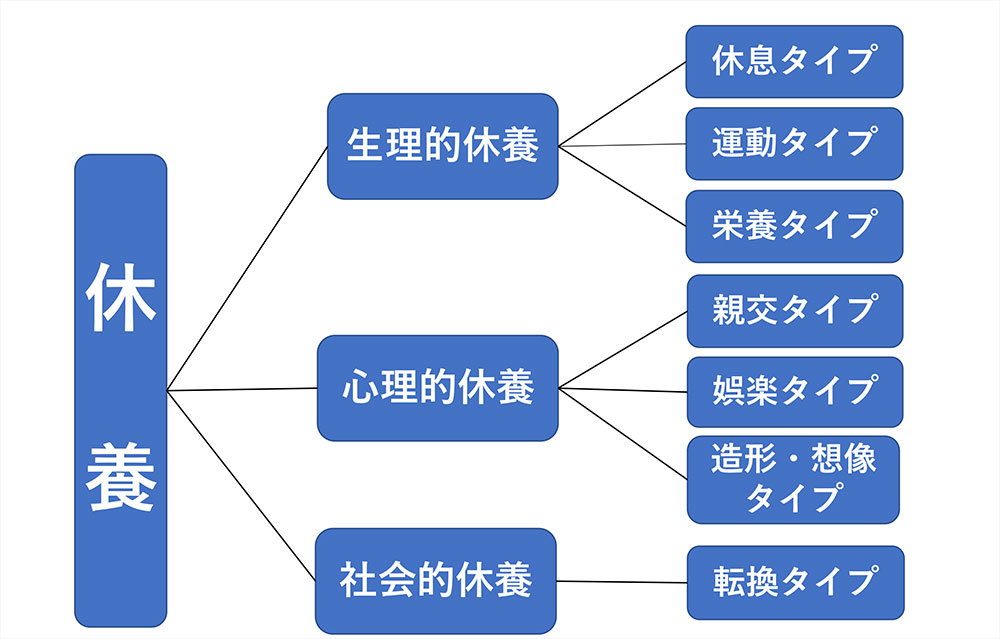

休養の種類は大きく「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つに分類でき、7つのタイプがあります。自身の志向や気分に合わせ、7つのタイプをうまく組み合わせれば、心身ともにリフレッシュすることが可能になります。

●7タイプの休養モデル(杉田・片野式)

ここからは、7つの休養タイプについて解説していきましょう。

1.休息タイプ

これは皆さんが一般的にイメージしている休養です。睡眠をとるほか、休憩、安静にする、また15分程度の仮眠をとるなどによって心身をリラックスさせる方法です。

2.運動タイプ

「アクティブレスト」と呼ばれ、身体を動かすことで休養をとります。「身体を動かして休養になるのですか?」と不思議がられることもありますが、ここでいう運動タイプは激しい運動ではなく、「体操」「ヨガ」といった軽微な運動です。

その目的は「血液の循環を促す」こと。活動していると、身体の中には老廃物(疲労物質)が溜まっていきます。それを洗い流すために血液を循環させなくてはなりません。

そして、「酸素や栄養」が体内細胞の一つひとつに届けられなければ、細胞自体の活動が滞ってしまいます。この酸素や栄養の運搬を司るのが血液です。疲れるほどの運動ではなく、軽微な運動は体内の血液を流すことで休養につながるのです。

3.栄養タイプ

「元気が出ないから、たくさん食べよう」という人もいますが、胃腸は疲弊してしまいます。ここでいう「栄養タイプ」とは、「ときには栄養をとらない」選択肢も含まれます。

お正月に食べ過ぎた後、「七草がゆ」を食べる風習があるように、消化器官を休ませるという発想です。「腹八分目」は長生きの秘訣とも言われます。「ファスティング」「プチ断食」などを取り入れてもいいでしょう。

4.親交タイプ

何かと「交わる」ことで心理的休養につなげる考え方です。例えば、人との会話。これは立ち話や休憩室での雑談程度、また笑顔で挨拶することでもかまいません。ペットなど動物との触れ合いにも効果が期待できます。

人や動物だけでなく、自然との交流も含まれます。昼休みに緑豊かな公園を散歩するのもいいでしょう。

5.娯楽タイプ

自分が好きなことを思いきり楽しむことも休養になります。カラオケで歌う、テーマパークやコンサートへ行く、動画を視聴するなど。ゲームも依存症になるほどやり過ぎるのは問題ですが、自身がリラックスできる程度に楽しむといいでしょう。

6.造形・想像タイプ

DIY、作詞・作曲、料理・お菓子作りなど、何かを作るクリエイティブな活動も有効な休養の一つです。

また「想像」も有効な方法です。自分がどこかを旅している、空を飛んでいる、動物になるなど、どんなことでもかまいません。想像する時間を持つことで、他のことを忘れて「無」になるのです。

「瞑想」に近い手法ですが、完全に「無」になるのはなかなか難しいもの。想像に集中し、他の嫌なことを忘れるのも心理的休養となります。

7.転換タイプ

「転換」とは、自身を取り巻く外部環境を変化させることです。大きく転換するなら海外旅行、小さな転換であれば外食やショッピングなど。デスクを整理したり、部屋の模様替えをしたりするのもいいでしょう。

7つの休養タイプを組み合わせる

休養タイプを7つご紹介しましたが、一連の行動の中でこれらを組み合わせることを意識してみてください。例えば、「胃腸を休めるために温かいスープを飲む(栄養タイプ)シーン」を想定してみましょう。

- 冷蔵庫にある食材を使って自分で作る → 造形・想像タイプ

- 家族と一緒に、会話しながら作る → 親交タイプ

- ベランダで外を眺めながら飲む → 転換タイプ

- 散歩がてら、公園へ持って行って飲む → 転換タイプ+運動タイプ

このように、工夫次第で複数の休養タイプを組み合わせることができます。こうした「小さな充電」を積み重ね、活力を高めていきましょう。

自分に合う休養タイプを知るためのセルフチェック

7つの休養タイプのうち、どれが自分に合っているかを知るためには、簡単な「日誌」をつけてみることをお勧めします。

その日、自身がどのタイプの休養をどのくらいの時間とったか、記録しておきます。そして翌朝起きたとき、どのくらいの疲労感があるかをメモします。

それを毎日繰り返すと、どんな休養をとれば疲労回復効果につながるのか、自身のパターンがつかめてくるでしょう。それをもとに自身にとってベストの方法を取り入れてください。

疲労度をきっちりと診断したい場合は、VAS (Visual Analogue Scale)を利用する方法もあります。VASとは、「痛み」について主観的に評価する手法です。10㎝程度の横線を引き、右に行くほど痛みが強い・左にいくほど弱いと設定されており、自身の痛みの程度がどの位置にあるかを指して評価します。

日本疲労学会の公式サイトでは「疲労感のVASの検査用シート」が公開されています。そうしたツールを活用して、自身がどれくらい疲れているかを認識してはいかがでしょうか。最近では疲労度を測定するスマートフォンアプリを活用することも可能です。

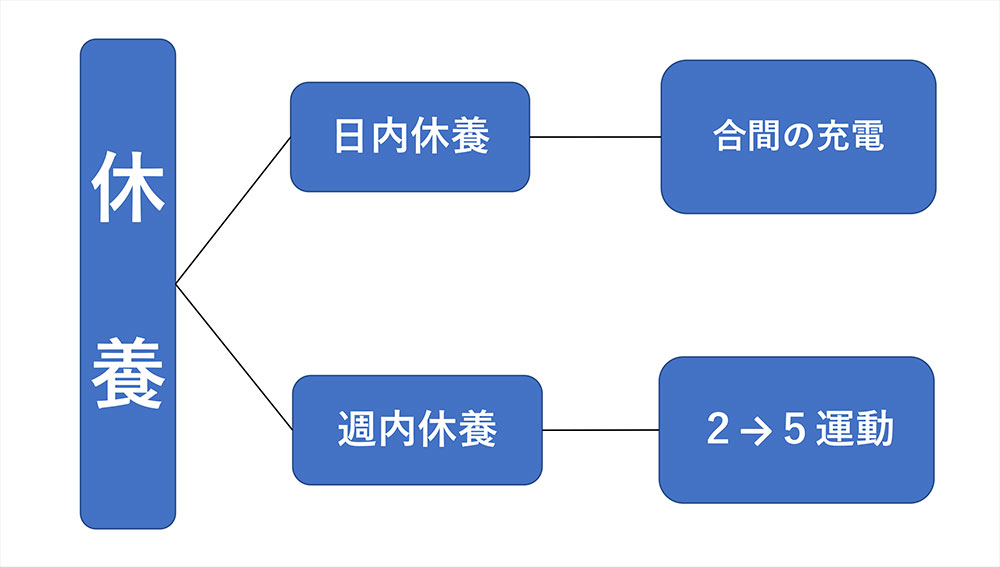

「2→5運動」で休養をコントロールする

私たちは、日内休養として「仕事の合間の充電」を推奨するほか、「2→5運動」を提言しています。通常、1週間は7日。そして多くの人は「5日働いた後、2日休む」と捉えています。実際、土曜・日曜は「週末」「ウィークエンド」と呼ばれます。

しかし私たちは、これを逆転させることをお勧めします。「平日5日間の疲れを週末2日間で癒す」のではなく、「2日間の休日で電池をしっかり充電し、それを5日間の活動で使う」という発想に切り替えるのです。

この発想を持てば、次の平日5日間の仕事量を想定し、その前の2日間でどれだけ自身の充電をしておくかを判断できます。そして、休日明けの月曜日には、100%の充電量でスタートできるようにしておくのです。

途中、水曜日くらいで充電が切れそうになることもあるでしょうが、そのときには休養をとり、こまめに充電をしてください。こうすれば自身で休養をより適切にコントロールできるようになり、疲労の蓄積を防ぐことができるでしょう。

一般社団法人 日本リカバリー協会 代表理事 片野 秀樹氏

博士(医学)専門分野:休養・疲労・健康科学。東海大学健康科学部、東海大学医学部、日本体育大学、国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て現在日本リカバリー協会代表理事。休養士養成講座 講師。日本未病総合研究所 未病公認講師(休養学)。著書「休養学基礎」(メディカ出版)。日本リカバリー協会において、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指した啓発活動、休養士の育成・教育活動、教科書の出版などを手がける。神奈川県や神戸市と連携した活動も行っている。

博士(医学)専門分野:休養・疲労・健康科学。東海大学健康科学部、東海大学医学部、日本体育大学、国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て現在日本リカバリー協会代表理事。休養士養成講座 講師。日本未病総合研究所 未病公認講師(休養学)。著書「休養学基礎」(メディカ出版)。日本リカバリー協会において、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指した啓発活動、休養士の育成・教育活動、教科書の出版などを手がける。神奈川県や神戸市と連携した活動も行っている。