会議や打ち合わせで「みんなが納得できる結論に至らない」「結論は出たものの、モヤモヤ感が残っている」といった悩みを抱いた経験を持つ人は少なくないでしょう。そんなときに視覚の効果を活かす「グラフィックレコーディング」で表現し、「グラフィックファシリテーション」で相互理解から本質的な問題を明らかにし共通のゴールへ導く方法があります。

そのメリットや方法、絵を描くのは苦手という人にもできるテクニックについて、グラフィックファシリテーター(R)として活動するやまざきゆにこさんにお話を伺いました。

目次

グラフィックレコーディングとは

まずは「絵を使ったわかりやすさ」というメリットを活かし、ビジネスシーンに取り入れられている2つの手法「グラフィックレコーディング」と「グラフィックファシリテーション」の違いについて説明します。

グラフィックレコーディングとは、講演や会議などで話された内容を、紙やタブレットを使って手書きで絵と文字でリアルタイムに記録することをいいます。リアルな議論の場/オンライン、いずれの場面でも使われています。「伝えたいことがある人」のサポートをしているケースが多く見られます。

グラフィックレコーディングはどんな場面で使われるか

グラフィックレコーディングは、セミナーの登壇者や研修の講師などの話の内容をわかりやすく伝えるために活用することが一般的です。

また、多様なバックグラウンドの参加者が集まる会議で、グラフィックレコーディングで飛び交う意見を絵に見えるようにしていくことで、議論の流れを支える活用法もあります。

グラフィックレコーディングのメリット・デメリット

グラフィックレコーディングは、資格がなければなれない・できないというものではありません。絵はそもそも自由です。描き方も多種多様であっていい。ポイントは「何のために描くのか」という目的によって描き方が違ってきます。期待されるメリットとしては、次のような効果が挙げられます。

- 要点がわかりやすい

- 雰囲気や空気感、ニュアンスが伝わる

- 見ていて楽しい

- 全体像がつかみやすい

- その場で議論の振り返りに使える

- 共通認識をつくりやすい

- 記憶に残りやすい

- 持ち帰れるものがある

- 参加しなかった人も議論の様子がなんとなく分かる

会議の場で、絵は描かずとも、ホワイトボードに他のメンバーの発言を吹き出しにセリフとして表すだけでも、グラフィックレコーディングといえるでしょう。それくらい気軽にできるものです。

「描く目的」を明確することが大切です。見る側も心得ていて「分かった気にはなるけれど、自分なりに持ち帰るものもある」という見方をしている人もいます。描かれたものは「議事録」の役割も担っています。その場にいなかった第三者が後で見る場合も、文字だけの文書を読むよりも、気楽に読めることはメリットといえるでしょう。

一方、デメリットは「正確な議事録ではない」ことが挙げられます。発言内容をすべて拾いきれていないことが多く、議論のどこを抜粋するかは描き手によって変わります。

グラフィックファシリテーションとは

グラフィックレコーディングは話者が伝えたいポイントや話し合いの結果を「要約して絵で表現する」ことが多いのに対し、グラフィックファシリテーションでは「多様なメンバーで話し合い解決したいことがある」場に立ち会って、その話し合いのプロセスをすべて描き出します。

そして記録するだけでなく、どんな絵が描けたかを伝えて、ゴールに向かって話し合いの促進(ファシリテーション)を行います。司会進行するメインファシリテーターとタッグを組んで進めます。

論理的な議論では解決しない問題を解く

グラフィックファシリテーションも、グラフィックレコーディング同様に描き手によって手法もさまざまですし、「目的」によって描き方が違ってきます。目的は議論の場を活性化させたいという場合もあれば、アイデアを膨らませたい、ビジョンやビジネスデザインを描き出すため、簡単には解決できない本質的な問題を解決したいという場合もあります。

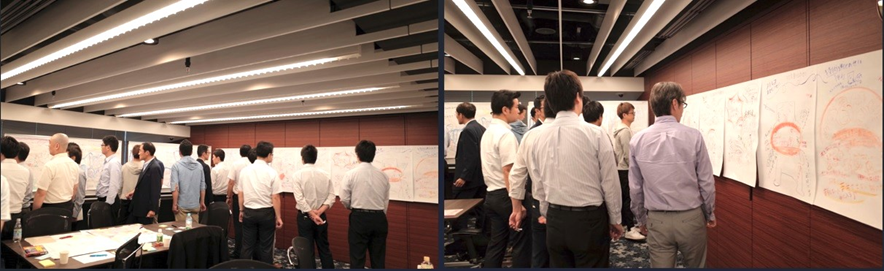

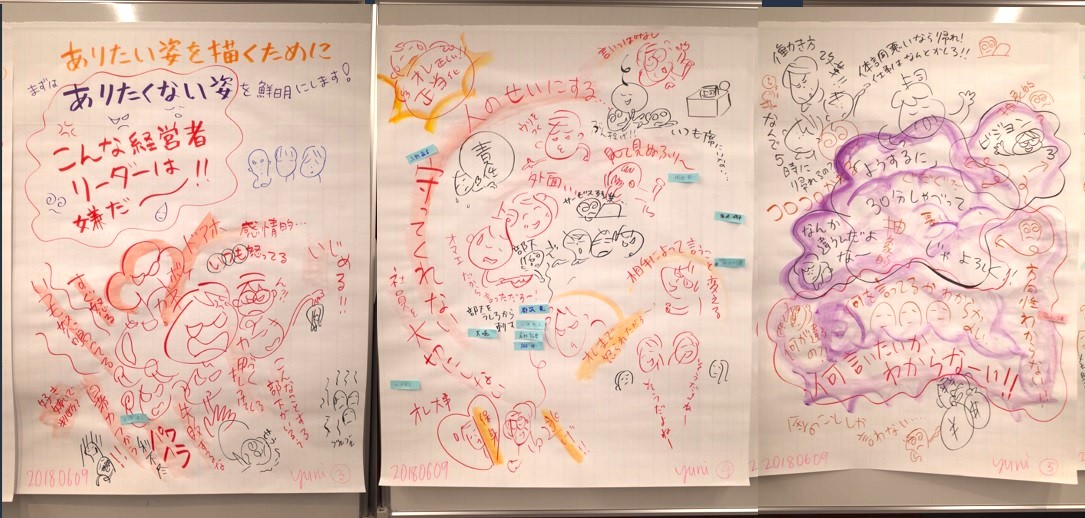

私の場合は、会議室の壁に貼りだした模造紙に描いていくのですが、その組織やプロジェクトの本質的な問題を描き出すために、一見、よけいなことと思われるような発言もすべて拾っていきます。ですから、模造紙は長い「絵巻物」状態になっています。

●実際に描かれた「絵巻物」と会議室の様子

なぜ今、グラフィックファシリテーションが求められるのか

近年、社会環境の変化のスピードが速くなっています。「SDGs」など、さまざまな社会課題への意識も高まっています。新たな事業を生み出さないと生き残れないという危機感も大きくなっている一方で、それらに向き合う人々の価値観は多様です。

このような時代背景から、企業では古い価値観や風土の変革を図るほか、「自社のあり方」「自分たちの組織・チームのあり方」や「個人の幸せな生き方」を明確にしようとする動きが活発化しています。

「ビジョン」「ミッション」「バリュー」「パーパス(企業の存在意義)」や、自社製品・サービスの「ブランディング」「コンセプト」などの策定に取り組む企業も増えています。共通するのは、いずれも「正解が1つではない問い」に、「多様な価値観を持つ人たち」が共感できる答えを出したいという思いです。

ところが、同時に次のような悩みを抱える企業・組織が少なくありません。

「言語化してみたものの、まだフワフワしている」

「ビジョンを打ち出したが、現場に浸透せず、具体的な施策が進まない」

「トップが示すビジョンに対し、頭では理解できるが、ワクワクしない」

議論のプロセスや導き出された結論は、多くの場合、プレゼンテーション資料などにまとめて発信されます。その中には根拠となる数字や調査データなども盛り込まれ、要点が箇条書きで簡潔に示されています。それでもマネジャーやリーダークラスからは、こんな声が聞こえてきます。

「みんなの気持ちがついてきていないと感じる」

みんなの考えていることがバラバラ。会議の場では本音で喋れず、話し合っても机上の空論に終わってしまう。なぜこのような状況に陥ってしまうのでしょうか。その原因は大きく2つあります。1つは、情報の共有はされても「感情の共有がされていない」ことです。

もう1つは、未来のありたい姿や新しい施策やソリューションなど、ポジティブな議論に多くの時間を割いてばかりで、一人ひとりが実は心の中で抱えているモヤモヤした「ネガティブな思いを共有していない」ことが挙げられます。

「絵に変換」して俯瞰することで議論の本質が見えてくる

発言を「絵巻物」にすることで見えてきたことを解説する(グラフィックフィードバックする)と、様々な効果があるのですが、特徴的な2つを紹介しておきます。

1.議論を軌道修正する

「絵巻物」は話し合いの流れや文脈が見えている状態なのですが、「絵がつながらない」現象が起きることがあります。そもそも何のために話し合っていたのか分からなくなったときに、「絵巻物」を見直すことで、話し合いを軌道修正してくれる効果があります。

2.メンバーのモヤモヤを明らかにする

発言をそのまま文字で書かず「絵に変換」することで、組織や話し合いの問題が浮かび上がってきます。議題となるテーマに対して、「具体的にどんな絵で表しますか?」といったやりとりを展開していくことで、課題が明らかになってきます。具体的な絵に描けない議論は、メンバーをモヤモヤさせていることがほとんど。そこを明らかにしていくことで一気に議論が前進していきます。

今日からあなたもグラフィックファシリテーター

モヤモヤを紐解いてゴールへ導くグラフィックファシリテーターのスキルを、普段の会議でも使ってみませんか。「グラフィック」は感情を表現し共有できるのが最大の強みですが、絵が描けなくても大丈夫です。ここでは2つご紹介します。

みんなの「モヤモヤ」を引き出そう

1つは、プロジェクトの定例会議の冒頭で、いきなり議論を始めるのではなく、各自がその議題に対してモヤモヤしていることを共有する時間をとることをお勧めしています。

「ぶっちゃけ、△△がムズカシイ」

「この部分に何だか違和感がある」

「ここ、もっとこうしたらいいと思うんだけどな~」

これはプロジェクトメンバーが初めて集まる会議やワークショップでも有効です。多くは意気込みなどのポジティブな自己紹介をしがちですが、参加した理由やテーマに対してモヤモヤしていることも合わせて話してみましょう。

本音をシェアできるだけで、お互いの距離感がぐっと近づけます。「ネガの共有」は、実はみんなを仲良くさせるのにテッパンのアイスブレイクになります。

また、上司から「今の課題は?」と聞かれると、きちんと原因説明を求められる緊張感から、そこまで困っているわけでもないので「特にありません」と答えてしまいがちですが、「モヤモヤしていることある?」と聞かれたら話しやすいため、「1on1にも使える」という声もよく聞かれます。

モヤモヤしているその違和感こそ、グラフィックファシリテーションの現場で絵にすることで問題意識となり、「問題を解決したい」という気持ちに火をつけていく起爆剤になっていくのです。

「ポジティブな」議論の前に「ネガティブな」感情の共有を

目の前の課題について議論するのではなく、「未来どうありたいか」から語ろうというフューチャーバックキャスティングという対話の手法が当たり前になってきました。しかし、ポジティブなだけの議論はどこかで聞いた発言になりがちです。心の中で「そうはいっても無理でしょ」「目の前の業務はどうするの?」といったモヤモヤを抱えたままでは、明るい未来をいくら描いても、きれいごとは絵空事なのです。

グラフィックの強みは「感情」を表現できること。しかもネガティブな発言も、絵があると楽しくなる。そして何より、だれもが「なんとかしたいからモヤモヤしている」のです。モヤモヤネガネガにこそ、本当のポジが描けてきます。

わたしのグラフィックファシリテーションでは「最短で」本気の未来を描くために、「ネガポジ」の順番が鍵となっています。まず「みんなにモヤモヤを吐き出してもらう」ことから始めます。ポジティブな議論は後回し。まずは、取り組みを進めているテーマやプロジェクトについて、一人ひとりがネガティブな感情を出しきる作業を優先するのです。

問題を解決するために、感情を「絵」で簡単に表現するには?

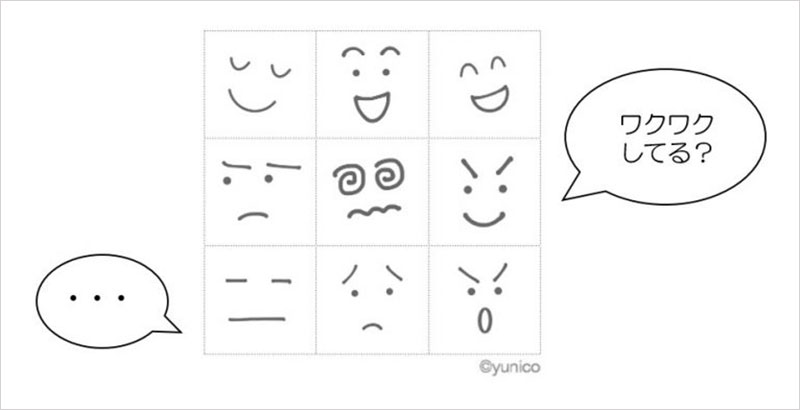

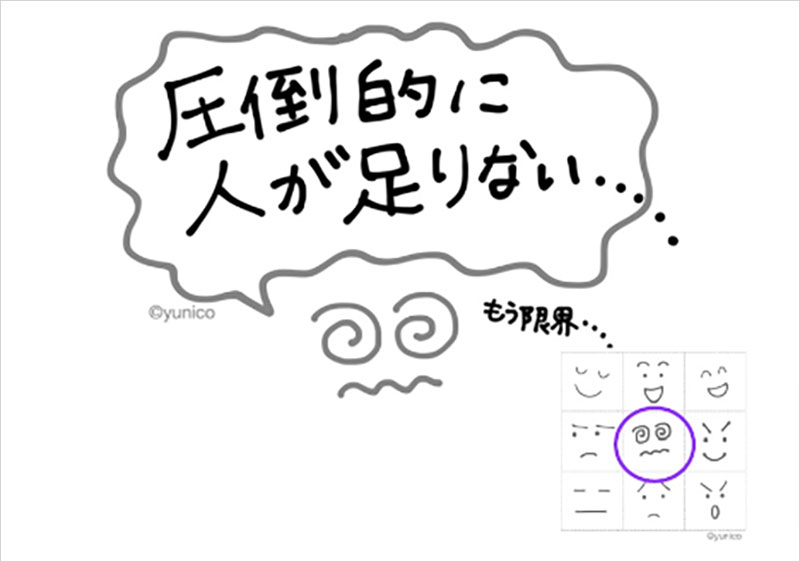

もう1つは、絵を描いてみたいという方へ。ただ、やみくもに絵を描いても疲弊するだけ。ポイントをしぼりましょう。問題を解決するために絵を描くなら、似顔絵や飾り文字や風景画などは不要です。大事なのは「表情+セリフ」です。発言を以下のように「表情+セリフ」に描き直していくことで「本質的な問題」まで見えてきます。

●「人の表情」で感情を表現する代表的な9例

普段の会議資料には「人手不足」というキーワードだけで議論されがちですが、絵に変換すると、「人が足りないのに、これ以上新しい仕事増やさないで~」(目を回している表情)という発言を表現したのが以下の絵です。

グラフィックファシリテーションでは、このように「表情+セリフ」を描くことで、「誰が」「どう感じているのか」の気持ちが見えるようにします。お互いの気持ちが伝わるとコミュニケーションが深まり、ポジティブな議論に進むことができます。

表情の絵は、先ほどの「9つの表情」を参考にしてください。9つの表情は、「絵心はないけど会議で絵を描きたい」という方々の声に応え、「最低限これさえ描ければ会議の大事な部分は絵にできる」見本として作ったものです。

私がグラフィックファシリテーターの活動で描いた「絵巻物」を見返してみると、特に多く描いていたのがこの9つの表情でした。一番よく描いていたのは中央の「目ぐるぐる」、次に多かったのが左下の「三本線」です。いずれもネガティブなセリフを伴う表情です。

グラフィックファシリテーションを行うときは、最初にみんなの「モヤモヤ」──ネガティブな感情を聴き、「表情+セリフ」で表してみてください。絵は雑でも、下手でもかまいません。「ネガの共有」は「わかる~!わたしもそう感じてた」とか「え?そんなことが?!ひどい~!」などなど、とにかくポジの共有よりも「共感が速く」楽しくてワクワクするものです。

ネガを共有することで課題問題の本質を共有し、「本気でなんとかしたい」気持ちが芽生えてくると、場の雰囲気が変わります。すると自然とポジティブな話し合いに展開していけるでしょう。

グラフィックファシリテーター? やまざきゆにこさん

さまざまな議論の現場で、グラフィックファシリテーション(=グラフィックレコード+グラフィックフィードバック+グラフィックダイアログ)を実施する。その活動は、300人超のシンポジウムから、組織を横断した研究会、プロジェクト、経営者・リーダークラスのビジョン研修、組織研修、顧客との協働プロジェクトなど多岐に渡る。企業・組織の事業判断・意思決定、プロジェクトや個人の意識・行動変革の一助になればと”絵筆を持って”活動中。

さまざまな議論の現場で、グラフィックファシリテーション(=グラフィックレコード+グラフィックフィードバック+グラフィックダイアログ)を実施する。その活動は、300人超のシンポジウムから、組織を横断した研究会、プロジェクト、経営者・リーダークラスのビジョン研修、組織研修、顧客との協働プロジェクトなど多岐に渡る。企業・組織の事業判断・意思決定、プロジェクトや個人の意識・行動変革の一助になればと”絵筆を持って”活動中。

公式サイト:グラフィックファシリテーション.jp

※グラフィックファシリテーター(R)はやまざきゆにこの登録商標です。