社会の環境変化や働き方の多様化にともない、複数のキャリアを築く「パラレルキャリア」に関心を持つ人が増えています。なぜパラレルキャリアが注目されているのか。その背景やメリット、どんなことから始めればよいのかについて、自らもパラレルキャリアを実践してきた複業研究家・西村創一朗さんにアドバイスをいただきました。

目次

パラレルキャリアとは、複数のキャリアを築くこと

「パラレルキャリア」とは、経営学者であるピーター・ドラッカーが提唱した概念です。ボランティアや趣味などの非営利活動も含め、本業以外に複数の仕事・役割を持つことにより、複数のキャリアを築くことを指します。

複業すると、本業だけでは得られない経験、知識、スキルを得ることが可能。複数のキャリアを展開することは、自分の市場価値を高めていくための選択肢として有効です。

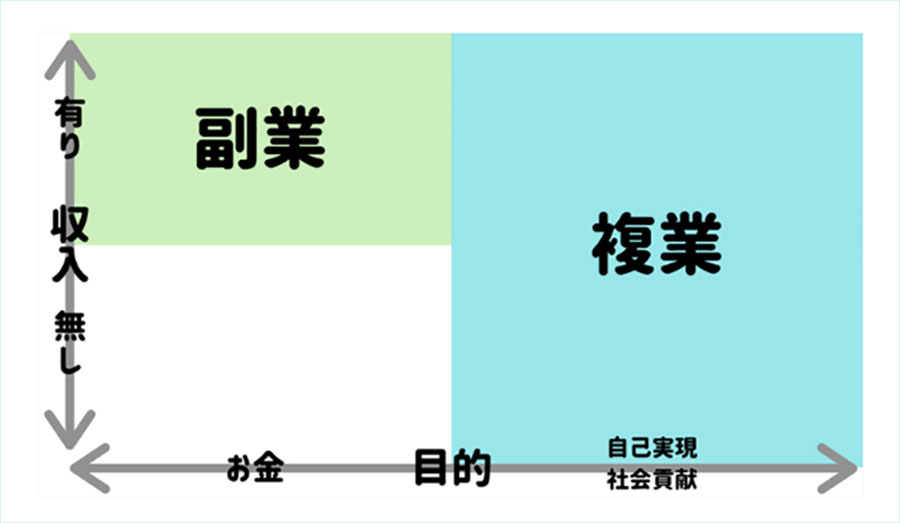

副業との違い

副業とは、文字が表すとおり「サブ」的な位置付けの仕事を指します。「複業」に比べると、副収入を得ることを目的に、持続や発展を前提とせず、時間を切り売りする感覚で働く意味合いが強いと言えるでしょう。

より

●副業と複業の違いって?

パラレルワークとは

パラレルワークは、「複数の仕事を並行して行う」というスタイルにおいてはパラレルキャリアと同義です。ただし、「パラレルワーク」が「働く」という「点」の行動であるのに対し、「パラレルキャリア」は働くことで将来にわたるキャリア構築に繋がっていくと考えると、「線」であり「面」の要素を持っています。

パラレルキャリアが広がる理由

パラレルキャリアは、いつから、なぜ注目されるようになったのでしょうか。節目となったのが「副業元年」とも言われる2018年。政府は企業に推奨する「モデル就業規則」を改革し、副業を「禁止」から「解禁」の方向へ舵を切りました。

背景にあるのは日本の産業構造の変化。企業は従業員に「終身雇用」「年功賃金」などを約束できなくなりました。会社と個人の関係性が変わり、会社が従業員を管理する時代から、会社と個人が対等にリソースを提供し合う時代に移行したのです。

これにより個人には「キャリア自律」が求められるように。所属企業からキャリアプランや教育を用意してもらうのではなく、自分のキャリアを自分でデザインできるということが必要になってきました。そこで、自身でキャリアを構築していく手段の一つとして「複業」を選ぶ人が増えています。

この動きは、コロナ禍を機に加速しました。リモートワークの拡大により、自宅で過ごす時間が増えたことは、自身のキャリアを見つめ直す機会となりました。そして、これまで通勤に費やしていた時間を自由に使えるようになっています。オンラインで複業をする環境が整い、パラレルキャリアの実践に踏み切る人が増えているのです。

パラレルキャリアのメリット・デメリット

パラレルキャリアを目指すにあたり、働く個人と企業、それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

個人側にとってのメリット

個人にとってのメリットを一言で表現するとしたら、「人生という自分の車のハンドルを自分で握れること」です。会社員の立場では、自分がやりたいことより「やらなければならないこと」を優先しなければならないことが多くても、複業では自分がやりたいことにとことん向き合うことができるでしょう。

そして、本業だけでは得られない経験・知識・スキルを得られます。また、本業では接点がない人たちとの繋がりをつくることができます。こうして得たものを、本業で築き上げてきたものと掛け合わせることで「市場価値」が上がり、収入アップにも繋がり、自己効力感が高まります。

個人側にとってのデメリット

パラレルキャリアのデメリットは、「時間」という有限なリソースを複業に振り分けることで何らかのしわ寄せが生じる点にあります。そのパターンは大きく2つあります。

1つはオーバーワークによる疲弊、生活の破綻です。本業と複業の両方に時間を費やすうちに、気づくと「1人ブラック企業化」してしまうことがあります。パラレルキャリアを継続していくためには、心身を休ませる「余白」を意識的にデザインする必要があるでしょう。

もう1つは、「今、集中して取り組まなければならないこと」がおろそかになってしまうパターン。「新しい会社に入社」「新しい部門・職種に異動」など、本業で新たなミッションをスタートさせる時期は、集中力をもって取り組み、成果を出すことが重要でしょう。

それにより、周囲の信頼も得られ、自身のキャリアの幹を太くすることができるからです。「今この時期、何にパワーを注ぐべきか」というバランスやタイミングを見誤ると、パラレルキャリアがデメリットに変わってしまう恐れがあります。

企業側にとってのメリット

従業員がパラレルキャリアを実践することは、企業側にもメリットをもたらします。ポイントは大きく3つ。1つ目は「人材確保」です。複業を認めることは、人材採用を行う際に求職者から選ばれやすくなるほか、優秀な従業員の離職を防止する効果があります。

2つ目は「人材教育」の観点。複業は、いわば「コストゼロの社員研修」です。複業により、社外で新たな知見やスキルを身につけてくれるわけです。もちろん、会社が学んでほしいことと本人が複業を通じて学ぶことがぴったり一致するとは限りませんが、自社で教育しなくてもスキルアップしていることはメリットと言えるでしょう。

3つ目は「繋がり」です。従業員が複業を通じて異分野の人脈を築けば、自社が新しい取り組みを始める際にその人脈を活用することができます。頼れるパートナーにアクセスでき、自社のチャレンジへの支援を得られるというわけです。

企業側にとってのデメリット

複業解禁に対し、企業がデメリットになると懸念するのは「複業に夢中になり、本業がおろそかになるのではないか。最悪の場合、転職してしまうのではないか」という点です。しかし、先ほども触れたとおり、複業を認めることでモチベーションが上がる人が多く、離職防止の効果に繋がっているのが事実です。

「情報漏洩」「機密情報の流出」などを不安視する声もありますが、実はそれが実際に起こっている確率は、複業を解禁している会社と禁止している会社の差はありません。むしろ「複業に関する規定を定める」「コンプライアンス研修を行う」「情報の持ち出しを検知する仕組みをつくる」といった規定や対策により、情報漏洩のデメリットを抑え、メリットを享受できると言えるでしょう。

パラレルキャリアの実践例

本業での経験を複業に活かした方、複業での経験を本業で活かした方の事例をご紹介しましょう。

Aさんは(20代後半)は大手メーカーの人事部門に所属し、働き方改革推進施策の一環として「残業時間の削減」に取り組んでいました。従業員の時間の使い方を調査したところ、「Microsoft Outlook」の操作に多くの時間が費やされている事象を発見。操作時間の短縮に繋がる「ショートカットキー」の活用術を習得し、社員に講習を行ったところ、残業時間削減を達成しました。

「このノウハウは世の中にニーズがあるのではないか」と考えたAさんは、「教えたい人」と「学びたい人」をマッチングするプラットフォームに登録し、「講師業」をスタート。瞬く間に人気講座となり、書籍も出版してベストセラーとなりました。

Aさんはこの複業を通じ、「マーケットニーズをつかみ、商品開発を行い、プロモーションをする」という経験を得ました。その後、Aさんは本業の会社で新規事業部門に異動。ヒット企画を生み出し、会社でも評価されるに至ったのです。

パラレルキャリアの始め方

パラレルキャリアを実践したいと考えたら、どのように始めればいいのでしょうか。次のステップを踏んで進めていきましょう。

<STEP-1>目的を明確にする

最初のステップは「目的を明確にする」ことです。「収入が少し増えたらいいな」「知人がやっているから」など、「何となく」スタートしてもうまくいきません。もちろん最初のきっかけはそれでもいいのですが、行動に移す前にしっかり考えましょう。

複業は本業と同等、あるいはそれ以上に難しいものです。本業より費やす時間は短くても、会社の看板を使わず、自分の腕ひとつでビジネスを成り立たせなければならないからです。

「本業ではできない『やりたいこと』をやる」「本業でキャリアアップするためのスキルを磨く」「本業では得られない人脈を築く」など、明確な目的を設定しましょう。

<STEP-2>自身の経験を「棚卸し」する

次のステップでは、自身の経験・知識・スキルを「棚卸し」します。「お金を払ってでもお願いしたい」と思われるような強みを洗い出すのです。

ここで棚卸しする知識・スキルは、ビジネス関連に限らず、プライベートや趣味のものでも構いません。例えば「アニメのことなら、何を聞かれても答えられる」でもいいのです。

人材会社に勤務するある女性は、プライベートで悩みを抱えたときに「スマホ占い」を利用しまくった経験を機に、自身でタロット占いを習得し、スキルマーケットサイトに出品。占い師として1000万円以上を稼ぎ出しています。

また、釣りを趣味とする人が「魚のさばき方講座」を商品化し、人気講師となっているケースもあります。

【関連記事】具体的な「キャリアの棚卸し方法」とは?

<STEP-3>商品化する

知識・スキルを商品として提供する手段は多様です。複業したい人と、仕事を依頼したい個人・企業をマッチングするサービスは、2019年時点では70ほどだったのが、現在は200を超えています。自分が売りたいスキル、希望する働き方などに応じ、適したサービスを活用してみてはいかがでしょうか。

なお、複業で収入を得られるようになり、一定の金額を超えると「確定申告」の義務が発生します。税金に関する知識も学んでおきましょう。

最適なパラレルキャリアを実現するには

自身にとって最適な複業は、常に変化していくものです。だからこそ、複業を始めるときはもちろん、始めた後も定点観測を続け、この仕事でいいのかどうかを見つめ直しましょう。

「最近マンネリ化してきている」と感じたら、本業と副業をセットで棚卸しをし直し、次の目的地をどこに設定するかを考えることが大切です。

1年後、2年後、3年後にどうなっていたいのか。目的地と比較して現状とギャップがあれば、本業あるいは複業で新たなチャレンジをしてみる。それを繰り返していくことで、自分にとって最適なパラレルキャリアの実現に繋がるでしょう。

【関連記事】

・ バチェラーがきっかけで歩み始めた「パラレルキャリアの道」

・ パラレルキャリアとは?始め方のステップと成功のコツ

・ 「複業したいから転職」はアリ?複業できる会社に転職するには

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

株式会社HARES CEO 西村 創一朗氏

複業研究家/人事コンサルタント。1988年神奈川県生まれ。大学卒業後、2011年に新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・人事採用を歴任。本業の傍ら2015年に株式会社HARESを創業し、仕事、子育て、社外活動などパラレルキャリアの実践者として活動を続けた後、2017年1月に独立。

複業研究家/人事コンサルタント。1988年神奈川県生まれ。大学卒業後、2011年に新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・人事採用を歴任。本業の傍ら2015年に株式会社HARESを創業し、仕事、子育て、社外活動などパラレルキャリアの実践者として活動を続けた後、2017年1月に独立。

独立後は複業研究家として、働き方改革の専門家として個人・企業向けにコンサルティングを行う。講演・セミナー実績多数。2017年9月〜2018年3月「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」(経済産業省)委員を務めた。 プライベートでは11歳長男、8歳次男、4歳長女の3児の父、NPO法人ファザーリングジャパンにて最年少理事を務める。