「新規事業をSaaS型で始めた」「SaaS型サービスに拡大している」など、企業情報でたびたび目にする「SaaS」とはどんなビジネスモデルなのでしょう。SaaSとは何か、また新たに見聞きするようになったPaaS、IaaSと何が違うのか、具体的に私たちの仕事や働き方に、どんな影響があるのか、日本総合研究所の吉田賢哉さんに聞きました。

SaaSとは?

SaaS(サース、またはサーズ)はSoftware as a Serviceの略称で、クラウドサーバーにアクセスしてソフトウェアを利用できるサービスのことです。インターネットに接続できれば、自宅やオフィスでも利用することができます。

また、パソコンだけでなくスマートフォンからでもクラウド経由で利用できることが大きな特徴です。クラウド経由で利用するSaaSは、常時インターネット接続が可能になってきたことで、大きく伸びているサービスです。

SaaSの特徴と注目される理由

これまで業務で使うソフトウェアを利用する際は、オンプレミス(自社運用)サーバーやパソコンにソフトウェアをインストールすることが一般的でした。

CD-ROMやDVD-ROMを使ってインストールするものや、専用アプリとしてダウンロードするものもありますが、この場合ソフトをインストールする手間や、バージョンアップがあった際に更新する手間などが発生します。また、企業としてはどの部署にどのバージョンのソフトウェアを購入したのかなど、資産管理の手間も発生します。

一方、SaaSではインストールなどの手間をかけることなく、インターネットを経由してサービスを利用することが可能となります。バージョンアップがあった際も、サーバー側で常に最新状態にしているため、セキュリティ面でも安全性が高くなります。

また、導入する企業としては、クラウドサービス提供者のサービスを利用している形になるため、自社の資産ではなく、経費として処理することができます。資産管理の煩わしさもないことから、近年SaaSが活用されるようになってきたのです。

SaaS、PaaS、IaaSの違いは?

SaaSのほかに、PaaSやIaaSなどのサービスも登場しています。こうしたクラウドサービスを総称してXaaS(ザース)と呼んでおり、「XaaS」のXの部分が違いますが、いずれもネットワークを通じてサービスを利用するという意味です。

PaaSは「Platform as a Service」の略であり、IaaSは「Infrastructure as a Service」の略。どちらも、社内でサーバーをすべて管理する負担を軽減し、クラウド上で部分利用ができるサービスです。

PaaSとは

PaaSでは、ユーザーはクラウドサーバー上のプラットフォーム(システムやアプリケーションを稼働させるための共通基盤)を利用することができます。いわば、アプリケーションの実行環境を貸し出すサービスです。PaaSを利用することで、ユーザーは当該プラットフォームに対応したソフトウェアやアプリケーションを開発・導入することが可能になります。

IaaSとは

IaaSでは、ユーザーはクラウドサーバー上のインフラ(サーバーや通信回線)の提供を受け、使用することができます。こちらは仮想サーバーを貸し出すサービスです。IaaSでは、ユーザーは、OSやミドルウェアなどについて、自身で選択・導入することが可能であり、自身が構築したプラットフォーム上で、ソフトウェアやアプリケーションの開発・導入を行うことができます。

SaaS、PaaS、IaaSは何が違う?

例えば、会計ソフトや勤怠ソフト、顧客取引記録管理ソフトなど、クラウド経由で利用するサービスはSaaS。OSを借りてその上にどんなソフトを入れるのかユーザーが組み立てるサービスはPaaSです。

クラウドサーバーと通信回線を借りてどんなOSを入れるか、どんなソフトを入れるかまでユーザーが組み立てるサービスがIaaSと言っていいでしょう。このため、PaaSやIaaSを利用するには、ユーザー側にある程度のIT知識が必要です。

DaaSと言われるサービスもあります。「Desktop as a Service」の略です。DaaSは業務用パソコンで使うソフトウェアやデータなどのデスクトップ環境をクラウド上に集約し、ネットワークを通じて利用することができるサービスです。

ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどからフルサービスを利用することができ、企業にとってもデータが端末に残らないため情報流出のリスクを減らせるという利点があります。

SaaS、PaaS、IaaSの市場規模は?

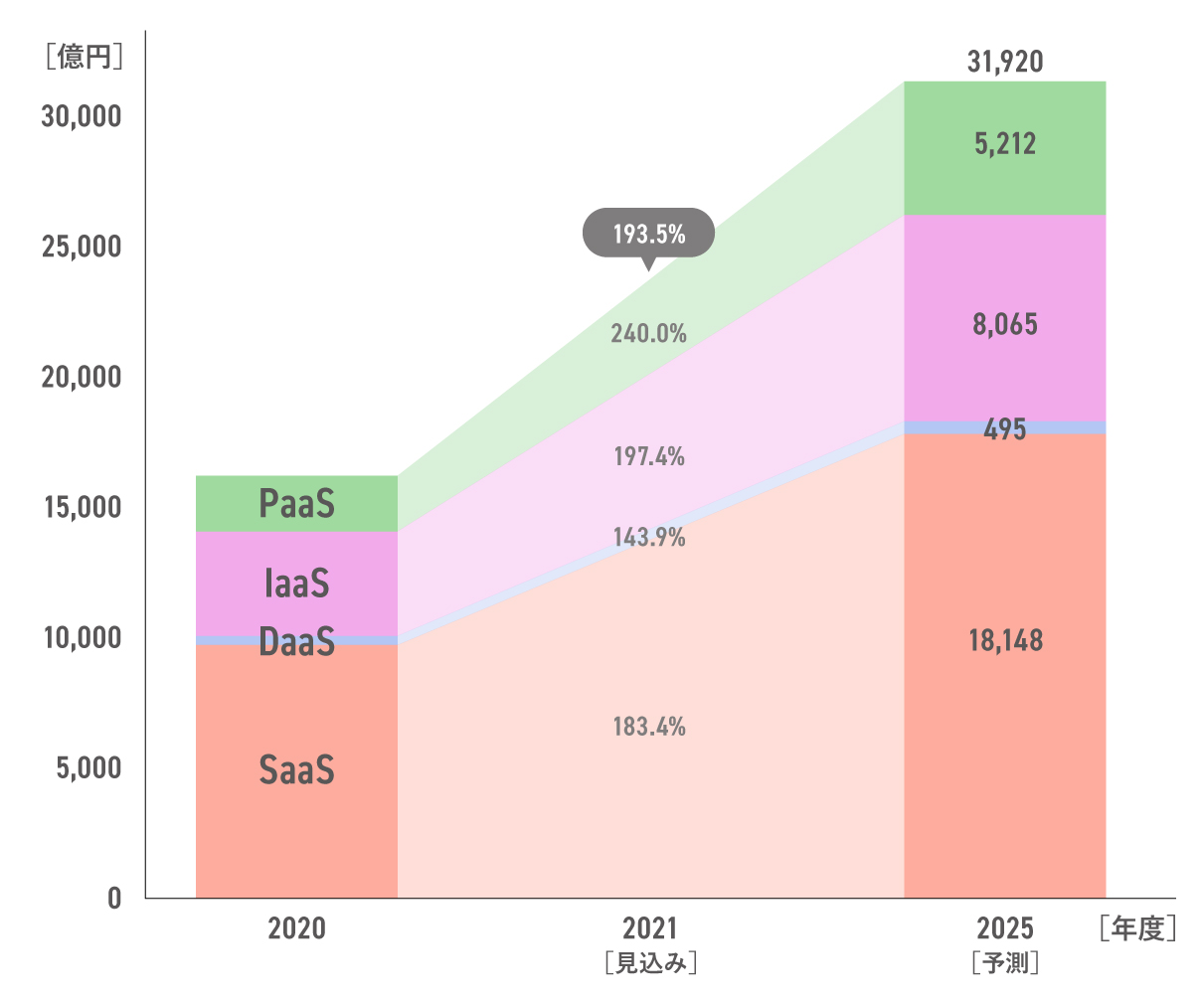

富士キメラ総研によると、こうした「XaaS」の国内市場は、2021年度見込みで2兆196億円。このうちSaaS市場は1兆1650億円。2025年度には1兆8148億円まで拡大すると見込まれています。

今後も、データとデジタル技術を活かして新たなビジネスモデルを構築するデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に伴い、こうしたXaaS型のクラウドサービス活用やソフトウェアの提供は拡大していくでしょう。

SaaSを提供する企業のメリットは?

利用者側だけでなく、提供側の企業にもメリットが大きいことが、SaaS市場が伸びている理由の1つです。

例えば、会計ソフトや画像編集ソフトを10万円で購入したユーザーが、ずっとバージョンアップせずに利用を続ければ、新たな売上にはつながりません。しかしSaaSでは、年額利用料などの定期的継続的な収益モデルを実現することが可能になっています。

SaaSは、サービスの利用時間や回数などに応じた料金設定でサービスを提供することも可能です。基本サービスを期間限定で無料にしたり、低価格で提供したりすることで、ソフトウェア導入の「お試し需要」の取り込みや、イニシャルコストを抑制して導入したいというユーザーニーズに対応できるというメリットもあります。

また、追加機能の利用や使用容量などに応じた料金設定をすることで、ユーザー側は事業規模や内容に応じて必要な機能が選べるようになります。結果として、ユーザーの継続的な利用や、幅広い顧客層への対応につながることになります。

加えて、通信回線の高速化やサーバーの処理能力の向上、それに伴う低価格化の傾向が、SaaSの利用をより活発なものとしています。

SaaSに関わる仕事や求められるスキルは?

サービスを提供する企業では、ネットワーク系の知識やサーバー管理系の知識を持つ人材を必要とします。また保守管理や、運用する人、顧客の環境を整備する人、そのソフトウェアやサービスを営業する人も必要です。

導入側のユーザー企業であれば、SaaSをはじめとしたXaaS型など、どんなサービスを選択したらいいのかを判断する仕事があります。自社の業務そのものをよく理解していることが重要で、その上でどんなサービスが必要で、どのように導入したらいいのかを判断することが求められるでしょう。

なお、SaaSとは逆の発想で、ユーザー側の端末で各種データ処理を行う、エッジコンピューティングという発想・技術も発展しつつあります。

サーバー側ですべての処理を行うと、通信回線やサーバーの状態によっては処理に遅延などが発生するリスクが存在するため、端末側・ユーザー側の処理を高度化するエッジコンピューティングとも連携しながら、SaaSは発展を続けていくと考えられます。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー 吉田賢哉氏

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。