企業の業績管理から事業や組織の業務指標まで、目標を達成するための重要な指標として活用される「KPI」。日常業務で何気なく「KPI」という言葉を使っていますが、本当の意味を理解していない若手ビジネスパーソンは少なくないようです。

そこで、ベストセラー『最高の結果を出すKPIマネジメント』の著者である中尾隆一郎さんに、KPIの基礎知識や設定プロセス、業務で実践する際のノウハウを教えていただきました。

中尾マネジメント研究所 代表 中尾隆一郎さん

1964年大阪生まれ。大阪大学工学部卒業。リクルートに29年間勤務し、リクルートテクノロジーズ代表取締役社長、リクルート住まいカンパニー執行役員、リクルートワークス研究所副所長を歴任。メディアの学校(リクルート社内大学)の「KPIマネジメント」「数字の読み方・活用の仕方」の講師として11年間、受講者1,000名超を担当。2019年、業績向上コンサルティングや経営者塾などを手掛ける株式会社中尾マネジメント研究所(NMI)を設立。主な著書に『最高の結果を出すKPIマネジメント』『最高の結果を出すKPI実践ノート』(フォレスト出版)『「数字で考える」は武器になる』(かんき出版)など多数。

1964年大阪生まれ。大阪大学工学部卒業。リクルートに29年間勤務し、リクルートテクノロジーズ代表取締役社長、リクルート住まいカンパニー執行役員、リクルートワークス研究所副所長を歴任。メディアの学校(リクルート社内大学)の「KPIマネジメント」「数字の読み方・活用の仕方」の講師として11年間、受講者1,000名超を担当。2019年、業績向上コンサルティングや経営者塾などを手掛ける株式会社中尾マネジメント研究所(NMI)を設立。主な著書に『最高の結果を出すKPIマネジメント』『最高の結果を出すKPI実践ノート』(フォレスト出版)『「数字で考える」は武器になる』(かんき出版)など多数。

目次

KPIとは?

KPIとは、Key Performance Indicatorの略で「重要業績評価指標」と訳されます。もう少し平たく言えば、成果を上げるためのカギを握る数値のことを指します。

そして、KPIをもとに目標達成までを管理するマネジメント方法を「KPIマネジメント」と言います。勤務先で「個人やチームでKPIを設定されている」という人は、多いのではないでしょうか。

【図解あり】KPIマネジメントを構成するKGI・CFSとは

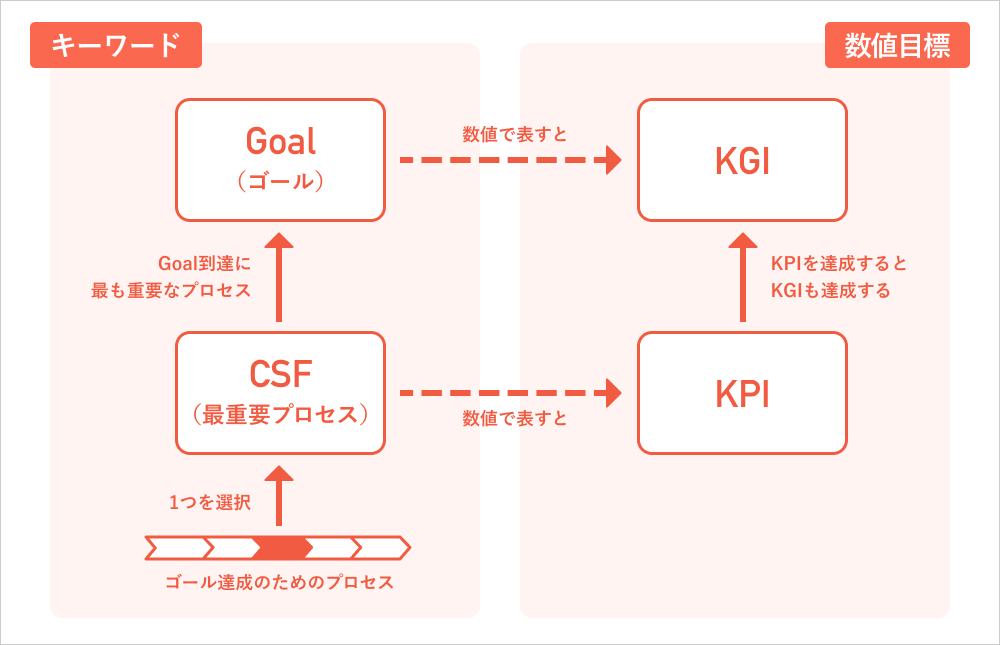

KPIは単独では成り立ちません。実はKPIマネジメントは“4兄弟”のセットで成り立っていて、それぞれ下図のような関係性で表すことができます。

KPIとKGI・CSFとの関係

KPIマネジメントの4大登場人物

- Goal:最終的に到達したいゴール。例えば売り上げや利益、ユーザー数など

- KGI(Key Goal Indicator):Goalを数値目標で表したもの

- CSF(Critical Success Factor):Goal到達のために最重要となるプロセス。KFS(Key Factor for Success)やKSF(Key Success Factor)とも呼ばれる。

- KPI(Key Performance Indicator):事業成功のカギであるCSFを数値目標で表したもの

KPIマネジメントは、このGoal・KGI・CSF・KPIの要素で設定されるものです。まずはGoalとKGIを確認し、KGIと「現在」とを比較してギャップを洗い出した上でプロセスを確認してCSFを発見し、目標数値となるKPIを設定します。

KPIは4兄弟の4男であり、Goal、KGI、CSFとセットにあることで意味があるのです。ところが、現在のKPIの扱われ方を見ていると、KPIだけが独り歩きしてしまっている感が否めません。

そして、独り歩きしているからこその誤解や間違いも多いと感じています。Goalは旅行に例えるとすれば「行き先」です。海外のどの国に行くのか、はたまた国内なのか、場所はどこなのか…行き先が決まらなければ、旅行計画は作れないはず。

しかしビジネスの世界においては、Goal(行き先)を決めないまま、あるいは確認しないで目先のデータなどを見て、なんとなく目標数値(旅行計画)を決めてしまうケースが少なくないのです。

KPIは「最重要プロセス」を1つに絞り込むことがポイント

KPIは、「最重要プロセスであるCSFをどの水準まで持っていくか」という数値目標です。その数値を確認すれば、今の状態でKGIに到達できるか判断できる信号の位置付けです。

信号なので、KPIは本来1つであるはずなのですが、現場単位でKPIを設定しまっている企業は少なくありません。その結果、各現場がバラバラの方向を目指してしまい、求める成果が上がらない…というケースが非常に多いのです。

上図のCSFの下部に「ゴール達成のためのプロセス」と書かれたフローチャートを付けています。ここでGoal到達に最も重要なプロセスを1つに絞り込む必要があります。

例えば、「売り上げ〇%アップ」というGoalを掲げたあるITサービス会社では、商品開発、集客、ナーチャリング(顧客育成:潜在顧客を見込み顧客化すること)、商談、受注、納品、カスタマーサクセス(顧客を成功に導くこと)…というプロセスがあるとします。

仮に、これらの各プロセスを担当する部門が別々のKPIを設定しているとすると、例えば集客部門は「潜在顧客を集めればいい」、ナーチャリング部門は「商談の場さえ作ればいい」、営業部門は「受注さえすればいい」など、自分たちの数値目標のみを追うという発想になりかねません。

その結果、成果につながらないだけでなく、「頑張って集客しているのにナーチャリングが全然商談化してくれない」「一生懸命商談数を増やしているのに、営業が受注につなげてくれない」など不満ばかりが溜まってしまう恐れもあります。つまり、部分最適になるということです。

Goalに到達するためには、今自社が一番強化すべきプロセス(=弱いところ)を洗い出し、それをCSFに据えてKPIを決めることが重要です。

もしも営業部門が弱いのであれば、それをCSFにして「商談の成約率〇%」など具体的なKPIを設定すれば、集客部門は「営業しやすい潜在顧客を集めよう」、ナーチャリング部門は「自社商品の魅力を理解してもらえるよう努力しよう」など、各部門とも営業部門をフォローし強化する動きを取ることができます。

つまり、全体最適なマネジメントができるのです。その結果、営業部門が強化できたら、次に弱いプロセスをCSFにして…と繰り返していくことが、正しいKPIマネジメントの姿です。

ビジネスパーソンにとっての「KPI設定のメリット」

正しくKPIが設定されていればやるべきことが明確になるので、目標に向かってぶれずに突き進みやすくなるというメリットがあります。

他部署とうまく連携を取りながら目標に向かって努力することで、より高い成果が挙げられるようになり、やりがいや達成感も得られやすくなります。

また、目標が明確化されることで、具体的なアイディアが出しやすくなります。例えば、「問い合わせ件数を増やすにはどうすればいいか」「成約件数を上げるには何をすればいいか」という視点でアイディアを出し合うなど。皆で議論することができるので、ナレッジマネジメントが進み、成果につながる打ち手を磨き上げられるようになります。

なお、ビジネスパーソンとしてスキルアップするために、会社から設定されるKPIだけでなく「個人的なKPI」を設定するのもお勧めです。

例えば、私は仕事に役立つ情報をインプットするために「年間100冊の本を読む」ことを目標に置き、それを達成するために「週2冊読む」というKPIを設定しています。スキルアップするためには、インプットし続けることが重要です。この年間100冊を23年間継続しています。

KPIがあれば、行動を習慣化しやすくなります。最初はなかなか気が乗らなくても、しばらく続けるうちに本を読むことが習慣になり、まるで歯磨きのように「読書をしないと気持ち悪い」という感覚になります。

読書以外でも、例えば「月に〇件飛び込む」「月に〇本の企画を出す」という個人目標を決めて、日々のKPIを設定するのもいいと思います。やるべきことが明確になり、習慣化もスムーズになり、成果も挙げやすくなるでしょう。

成果につながったKPIマネジメントの事例紹介

KPIを正しく設定したことで、より高い成果につながった事例をご紹介します。いずれも会社単位、組織単位の事例ですが、KPIに対する考え方や行動の仕方は個人でもチーム単位でも参考にできると思います。

【事例1】コロナ禍の「大幅赤字→黒字転換」を実現

ある海外専門の旅行代理店は、コロナ禍で売り上げが激減。一時は前年比98%ダウンという危機的な状況でした。

そんな中、少しでも売り上げを増やして経営を立て直すために現状を冷静に見直し、「コロナ禍でも仕事でどうしても海外に行かねばならない人は存在する」ことに注目したのです。

そこにフォーカスして、一人ひとりに対して柔軟できめ細かいハイタッチなサービスを提供すると決め、売り上げのGoal、KGIを設定した上で「カスタマーからの問い合わせ件数」をKPIに置きました。

このように明確で具体的なKPIを設定すれば、みんなで「問い合わせを増やすにはどうすればいいのか」を考えることができます。

この時期に大々的に広告を打ったところで効果はありません。コロナ禍で問い合わせ件数を増やす方法を皆で一生懸命考え、リサーチし、アイディアを出し合いました。

そして、以下のようなKPIを実現するための策を生み出すことができました。

- コロナ禍での渡航方法について、まずはその国の領事館に問い合わせをするのではないか

↓

- 領事館もアドバイスはできても、具体的な渡航手続きまではできないので困っているのではないか

↓

- 領事館とのネットワークを作ることに注力しよう

その結果、着実に問い合わせ件数を増やし、KPIを変えながらハイタッチなサービスを貫いた結果、黒字化することができました。

【事例2】接客サービスを見直すことで成約件数アップ

注文住宅を建てたい個人顧客とそれを実現する建設会社をアドバイザーがマッチングさせる「スーモカウンター」。2005年にスタートし、現在は全国に200店以上を展開しています。

私はまだこのサービスが新規事業だったときに事業責任者として着任。KPIマネジメントを徹底することで、大赤字だった事業を6年間で売り上げ約30倍、店舗数12倍、従業員数5倍に拡大させることに成功しました。

Goalに置いたのは「利益の確保」。「1店舗あたり何組のお客様が来店すれば、継続的に利益が出て、ビジネスとして成立するのか」という条件を確認し、「紹介組数」をCSFに置きました。

- ユーザーの真のニーズを探る

当時、スーモカウンターを訪れるお客様のうち、スーモカウンターを通して紹介した会社で家を建てる人はわずか数%。一方で、利用者にアンケートをとると、実に半数近くのお客様が最終的に家を建てていることがわかりました。

それまでは「営業されるのが嫌だから、相談はしたいけれど業者を紹介してほしくない」というカスタマーの要望を鵜呑みにしていたのです。

しかし、スーモカウンターに来る人は基本的には家を建てたい人たち。家を建てるまでのフローを正しくお伝えし、お客様が納得の上で次のステップに進めれば、喜んでいただけるはずです。

そこで改めて接客内容を見直し、アドバイザーのマッチング技術を磨いたことで、紹介組数が増加し、一定期間後に成約件数を一気に高めることができました。

KPI設定の意図を理解することが「原動力」に

繰り返しになりますが、KPIは複数設定されるものではありません。正しくKPIが設定されていれば、それに向かって突き進めばいいのですが、もし部門ごとにばらばらのKPIが設定されていたり、部門内でも複数のKPIを課せられたりしていたら、それは正しいKPIとは言えません。

それらは数値管理をしているだけです。正しく努力するためにも、どのKPIが最も重要なのか、上司に確認しましょう。

また、KPIの「意図」をつかんでおくことも大切です。数値だけが下りてくるケースもあるかもしれませんが、数値の裏には必ず意図があります。どのようなGoalを目指し、どのようなCSFが設定された上で、このKPIが設定されたのか、数値の裏側を確認します。もし、このような意図がない場合は、関係者で上述の4兄弟を確認するといいでしょう。

意図がわかれば頑張る理由がつかめ、目標数値に意味を見出すことができます。「会社に言われたからやる」よりも目の前の数値がイキイキと感じられ、KPIが「追わねばならないもの」から「頑張る原動力」になるはずです。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」