近年、自社従業員に対し「兼業・副業」ができる人事制度を設ける企業が増えています。

では、現在、どれくらいの人が実際に兼業・副業をしているのでしょうか。

働く人たちの意識や行動、また、企業が従業員の兼業・副業を認めるようになっている背景などについて、株式会社リクルートの社会人インターンシップサービス「サンカク」を手がける古賀敏幹が、最新の調査データをもとに解説します。

プロフィール

株式会社リクルート HRエージェントDIVISON 「サンカク」プロダクト責任者 古賀敏幹

株式会社リクルート HRエージェントDIVISON 「サンカク」プロダクト責任者 古賀敏幹

東京工業大学大学院卒業後、ソフトウェアエンジニアとして大手電機メーカーに就職。新規事業開発を担当後、「サンカク」が立ち上がったタイミングでリクルートキャリアに転職、サンカクのプロダクトおよび事業開発を担当。「社会人のインターンシップ」「ふるさと副業」の立ち上げなど、社会人の社外活動を支援することを主軸に、企業の経営支援や採用ブランディングの支援を行っている。

<調査データの概要>

兼業・副業に関する意識や実態について、「働く個人(企業に勤務する正社員)」「企業の人事担当者」を対象にインターネット調査を実施。

実施期間/2020年12月25日~2021年1月6日

回答者数/個人:1,456人、人事担当者:1,660人

詳細:【新設計版】兼業・副業に関する動向調査(2020)概要版(株式会社リクルート)

資料はコチラ

目次

半数以上の人が、兼業・副業を「している」「したい」と回答

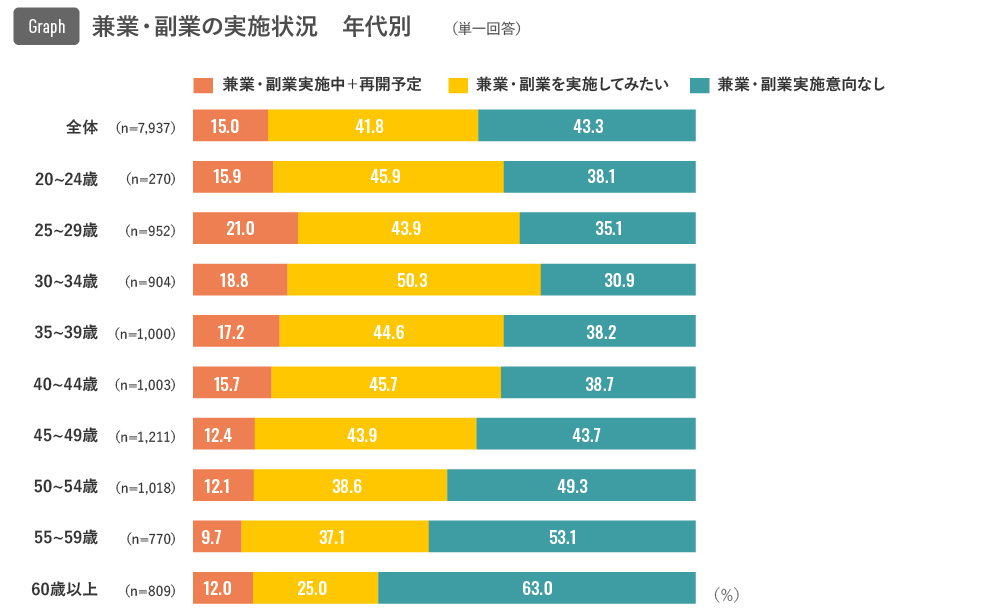

2020年12月末~2021年1月初頭に行った調査によると、企業に正社員として勤務しながら兼業・副業を実施中の人は9.8%。「今は実施していないが、過去には兼業・副業経験があり、再開の予定あり」と回答した人と合わせると、兼業・副業に携わっている人の割合は15.0%でした。

一方、「今後、兼業・副業を実施したい」と考えている人は41.8%に達しています。

つまり、兼業・副業に前向きな人は56.8%と、半数を超えている状況です。

兼業・副業の実施率が最も高い年代は20代後半(25~29歳)で21.0%。これから実施したいと考えている年代は30代前半(30~34歳)が最も高く、50.3%を占めています。

▼図① 「兼業・副業に関する動向調査」兼業・副業の実施状況(年代別)

副業の目的として、「キャリア形成」の意識が高い

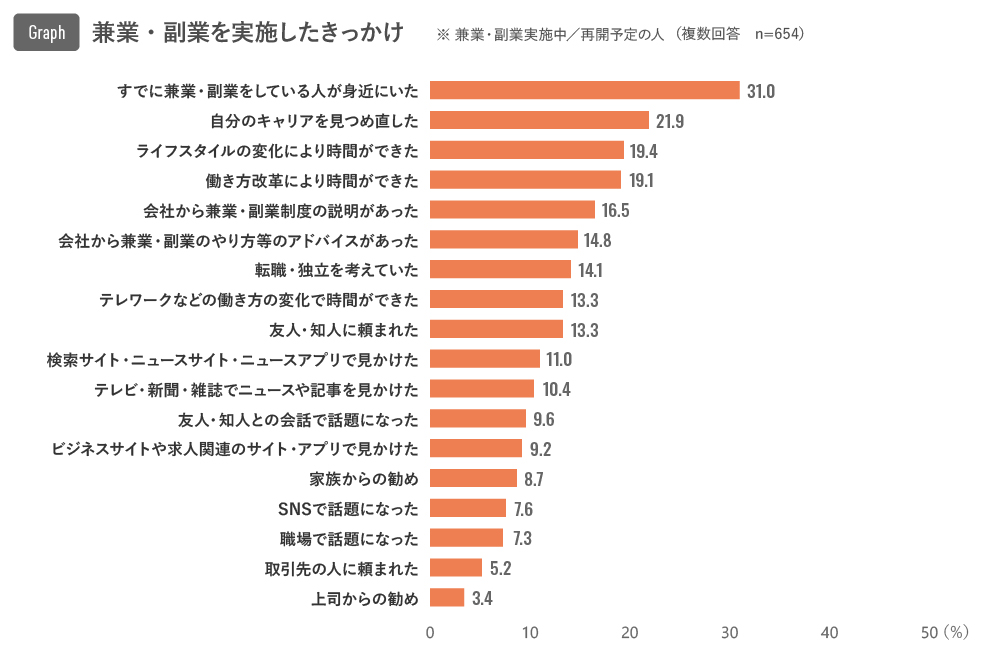

では、皆さんはどんなきっかけから、「兼業・副業をしてみたい」と考えるのでしょうか。

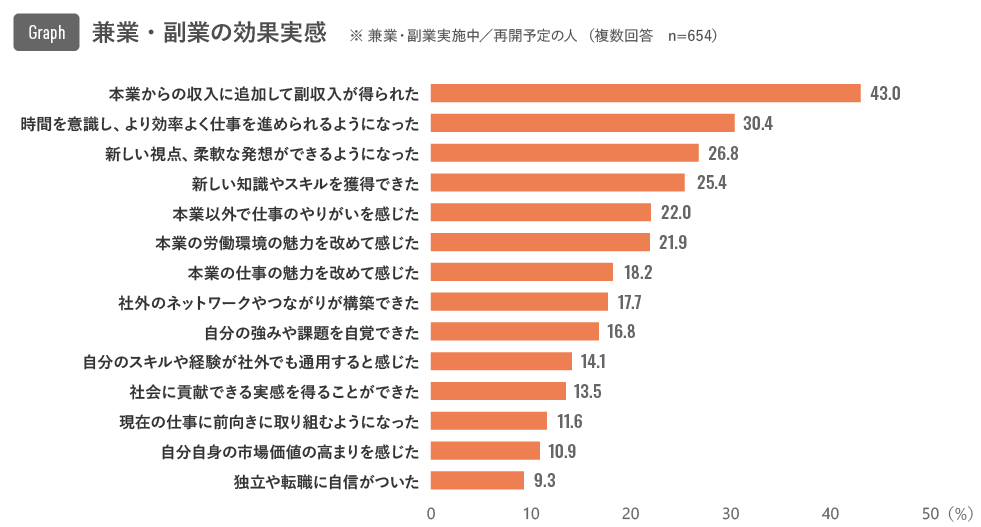

最も多かった回答は「自分のキャリアを見つめ直した」。そして、兼業・副業に期待するのは「副収入」だけに限らず、「新しい知識やスキルを獲得したい」「新しい視点、柔軟な発想ができるようになりたい」など、キャリア形成や自己成長を意識していることが明らかになりました。

「人生100年時代」と言われる今、働く人々は長期的視点で「エンプロイアビリティ(=雇用される能力)」「市場価値」を高めていく必要があると感じています。そこで、自社ではできない経験を積み、新たなスキルを得る機会として、「兼業・副業」を活用しようとしているようです。

▼図② 「兼業・副業に関する動向調査」兼業・副業を実施したきっかけ

▼図③ 「兼業・副業に関する動向調査」兼業・副業の効果実感

企業が自社従業員の副業を認める理由は「モチベーション向上」

一方、企業側の動きに目を向けてみましょう。

「兼業・副業の人事制度がある」と回答した人事担当者を対象とした調査によると、その制度を導入した時期は「1年以内」および「3年以内」という回答が72.7%を占めました。つまり、兼業・副業を認める人事制度の導入が、ここ数年で加速しているということです。

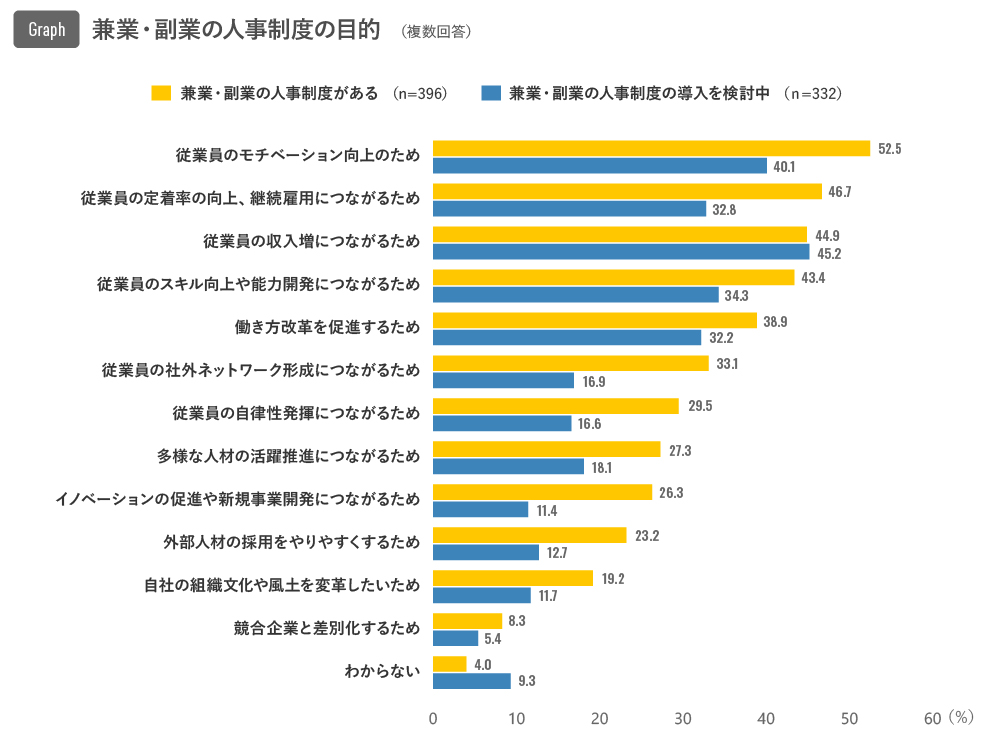

注目したいのは、兼業・副業の制度を導入する目的です。

少し前までは、企業が導入をためらう理由として、「兼業・副業を認めると従業員の離職につながるのではないか」という懸念がありました。

ところが、現在は企業の意識が変わってきています。

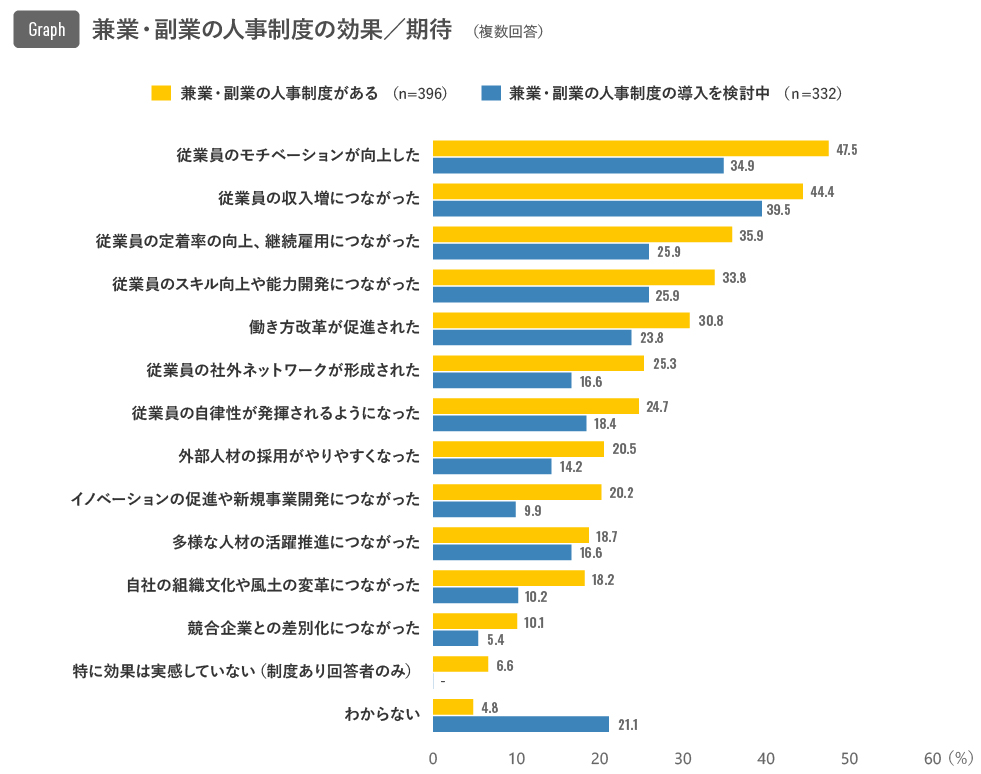

今回の調査では、兼業・副業制度を導入する目的として、「従業員のモチベーション向上」「従業員の定着率の向上」を挙げる人事担当者が多数見られたのです。これは大きな変化と言えるでしょう。

▼図④ 「兼業・副業に関する動向調査」兼業・副業の人事制度の目的

▼図⑤ 「兼業・副業に関する動向調査」兼業・副業の人事制度の効果/期待

そもそも「新しい働き方」への感度は個人の方が高いもの。先ほども触れたとおり、働く人たちの多くが、「エンプロイアビリティ」を高める働き方がしたいと考えています。

そうした個人のニーズに応えるため、企業も従業員に「兼業・副業のチャンスを提供するべき」と考えるようになってきました。人材獲得競争が激しいこの時代、「エンプロイメンタビリティ(=企業の雇用能力)」を高めるために――つまりは、働く人から選ばれる魅力的な企業であるために、制度の充実を図っているというわけです。

この「エンプロイアビリティ」と「エンプロイメンタビリティ」の双方が高まっていくことが、企業と個人の健全な関係と言えるのではないでしょうか。

会社の壁が溶け、個人が自分を活かせる場・機会が拡大へ

自社従業員の兼業・副業を認める企業が増えるとともに、兼業・副業人材を受け入れる企業も増えています。その主な目的は、「人手不足を解消するため」を筆頭に、「社内人材にはない知識やスキルを持った人材を確保するため」「イノベーションの創発や新事業開発につなげるため」「多様な働き方を促進するため」といった回答が得られました。

今回の調査結果からは、今後、企業の壁を越えた人材活用・交流が促進される可能性を感じました。

「兼業・副業をしたい」と考える個人にとって、それを実行するチャンスが広がっていきそうです。

リクルートワークス研究所で生み出された概念に「コミットメント・シフト」と呼ばれるものがあります(出典:リクルートワークス研究所「「転職」が無くなる時。“コミットメント・シフト”の時代。」)

資料はコチラ

これは、従来のように企業から企業へと移行するのではなく、「自分は何にコミットメントするのか」という観点で、仕事への関わり方を変えていくことを意味しています。

これからの時代、会社の壁は溶けていき、「転職」の概念やスタイルは変わっていくでしょう。

そうなれば、「もし会社に捨てられたら、自分の居場所はなくなり、自分の色も消える」なんてことはなくなります。その時々によって自分の居場所や色を変えていくことができ、多くの選択肢を持てる未来がやってくると、期待を寄せています。

このような動きが広がるにつれて、働く人々が「自分を活かせる場所」を探す活動は、物理的な地域をも飛び越えて広がっていきます。

たとえば私が担当している社会人の社外活動を促進するサービスを提供する「サンカク」では、「ふるさと副業」を推進する取り組みを行っています。これは、都市圏で働く人が地方企業での副業に従事するもの。オンラインでのコミュニケーションが手段が飛躍的に進化する中で、都市部と地方企業の両方で働くことが必ずしも移住を伴わずとも可能になっていることも追い風となり、ここ数年、じわじわと事例が増えてきています。

今回の調査でも「ふるさと副業」への興味について質問したところ、約7割の方が「興味あり」と回答しました。コロナ禍を機にリモートワークが普及したことで、「場所に縛られない働き方」に目を向ける人が増えているのです。ふるさと副業によって「得難い経験ができる」「新しい知見を得られる」など、双方にとって良好な刺激となって、職場そのものが活性化していくケースも散見されます。今後の展開が楽しみなワーキングスタイルのひとつとなりそうです。

▼後編では「ふるさと副業」を体験している方の事例をご紹介します。

兼業・副業の最新動向【後編】ふるさと副業体験談「東京で働く31歳が、北陸の老舗和菓子屋で副業する理由とスゴい成果」

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」