人間関係がうまくいかない、仕事が多すぎて回らない、責任の大きなプロジェクトを任された……。多くのビジネスパーソンにとって、職場で強いストレスに晒されるシーンは少なくありません。パフォーマンスはもとより、心身の健康にも影響するストレスと上手に付き合っていくにはどうしたらいいのでしょうか。

「自己肯定感」の第一人者であり、数多くのオリジナルセラピーを開発、実践してきた心理カウンセラーの中島輝さんに、ビジネスパーソンがストレスをコントロールする方法を教えていただきました。

中島 輝(なかしま・てる)さん

中島 輝(なかしま・てる)さん

心理カウンセラー、メンタルコーチ、肯定心理学協会代表。

5歳で里親の夜逃げという喪失体験をし、子ども時代から多くのメンタルの不調に苦しむ。25歳の時に莫大な借金を背負ったことが引き金となり、パニック障害と過呼吸発作が悪化。10年間実家に引きこもるなか、独学で学んだセラピー・カウンセリング・コーチングを実践し続け、35歳で症状を克服した。その後、心理学、脳科学、NLPなどの手法から独自に開発したメソッドを用いて数多くのカウンセリングを実践。Jリーガーや上場企業の経営者など15,000名を超えるクライアントのメンターとして、回復率95%、6カ月800人以上の予約待ちという人気を誇る。著書に「自己肯定感の教科書」「自己肯定感ノート」(ともにSBクリエイティブ)、「1分自己肯定感」(マガジンハウス)など。

目次

ストレスを強く感じる時は「自己肯定感」が低くなっている

こんな経験はありませんか。

ある日の朝はヘアメイクが短時間でピタッと決まり、気分良く出社しました。すると会社で新しいプロジェクトのリーダーに任命され、「行ける!」と意欲が湧いてきました。その後上司からお小言がありましたが、「また始まった」という感じで受け流しました。

ところが別の日は、丁寧にヘアメイクをしても髪の乱れが気になります。家を出ると「ガス栓閉めた?」「戸締まりした?」と心配をしています。その日も会社で新しい仕事を任されましたが、「できるかな」と不安で頭がいっぱいになりました。その後、上司に小言を言われると思い切り落ち込んでしまいました。

同じことが起きても日によってストレスの感じ方は違う

このように私たちには、同じ出来事に対してストレスを全然感じない時と、強く感じる時があります。同じ人でもそのときどきによって心の反応が違うのです。

ストレスを強く感じるのは、自分の中で「不安」や「恐れ」「自信のなさ」といった負の感情が大きくなっている時。そして、それらの感情が増幅してしまうのは「自己肯定感」が低くなっているのが原因だと考えられます。

ストレスに弱い理由は「気持ちが弱いから」ではない

「自己肯定感」とは簡単に言うと、「自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられること」。誰もが生来持っていて、私たちに生きるエネルギーを与えてくれるものです。

一般的に言われる自己肯定感が「高い」「低い」とは、育った家庭や地域の環境によってできてきた自己肯定感の「総量」を指しています。たとえば、幼い頃から親に「大丈夫」「凄いね」「良い子ね」と肯定的な声かけを多くされてきた人は、自己肯定感の総量が多くなる傾向があります。

一方で、先ほど触れたように、どんな人も自己肯定感の高さは一定ではありません。成功や失敗などの経験、その時の感情や体調にも影響され、同じ人の中でも高くなったり低くなったりします。実は自己肯定感の総量が多い人ほど、その振り幅も大きいと言われています。

つまりストレスを感じるのは気持ちが弱いせいなどではなく、何かの原因で自己肯定感が下がっているため、自分の存在が理屈抜きで受け入れられない状態になっているからです。自己肯定感が下がると自分に自信がなくなり、過去の失敗体験をわざわざ未来に引き込んで、勝手に悲観的なストーリーを作り始めます。それがまた自分に抑圧をかけ、ますます負のループにはまってしまうのです。

ですからストレスを強く感じた時はまず、「今は自己肯定感が低くなっているな」と考えてください。それを知るだけで状況を客観視でき、気持ちが変わることでしょう。

自己肯定感を上げる「感情・とらえ方・行動」のトライアングル

では、下がってしまった自己肯定感を高め、ストレスに強い心の状態をつくるにはどうしたらいいのでしょうか。

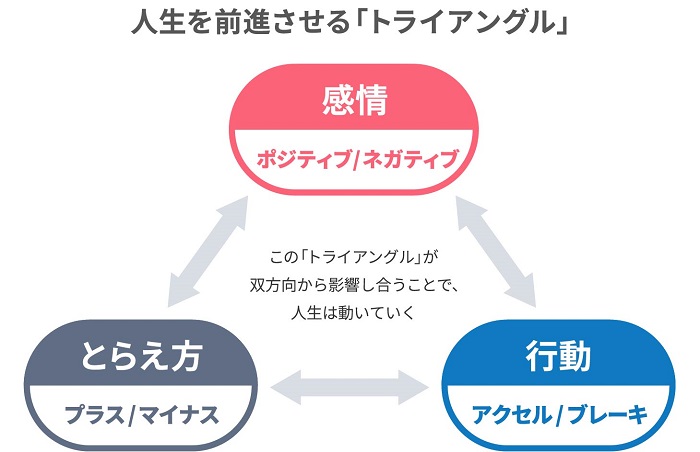

そのカギになるのが、下に示した「感情・物事のとらえ方・行動」のトライアングルです。「感情」がポジティブな時は「物事のとらえ方」がプラスになり、プラス思考は「行動」にアクセルをかけ、行動のアクセルは感情をよりポジティブにします。逆に、ネガティブな感情は物事のとらえ方をマイナスにし、マイナス思考は行動にブレーキをかけてしまいます。この3つは常に相互に働き合い、私たちは生きている限りどの瞬間も、このトライアングルを回すことで人生を前進させているのです。

そしてこのトライアングルは、自己肯定感とも密接に関係しています。

自己肯定感が高く保たれている時は、トライアングルがスムーズに回り、多少嫌なことがあってもすぐに立ち直ることができます。一方、何らかの理由で自己肯定感が下がった時は、自分の意思でこのトライアングルに働きかけ、上手く回すことで自己肯定感を回復させることができるのです。

小さなご褒美にもトライアングルを回す力がある

ここで重要なのは、「感情」「とらえ方」「行動」の3つのうち、ひとつでも変えれば効果があるということです。「少しポジティブになろう」「いい面を見よう」「一歩踏み出そう」など、やりやすいことからアプローチするだけで、トライアングルは相互に影響し合い、プラスへと回り出します。

例として「行動」に働きかけるとしましょう。「今日はパフォーマンスが下がっている。何だか消極的だな」と感じた時は、誰もいないところで両手をあげて「ヤッター!」と声に出して言ってみましょう。空を見上げて深呼吸してみましょう。昼休みに公園を散歩してみましょう。たったそれだけでも変化があるはずです。

スイーツが好きな方なら「今日は疲れたから、1日頑張ったらケーキを食べよう」とカフェに寄るのもいいですね。一口食べた瞬間にポジティブな気持ちになれるでしょう。お風呂好きなら「新しい入浴剤を買って帰ってお風呂に入ろう」と思うだけで気分がパッと晴れると思います。ほんの小さなご褒美という行動にも、感情を明るくし、思考をプラスにし、自己肯定感を上げる力があるのです。

私たちは人間である前に動物であり、自分たちが考えるよりもシンプルな仕組みの中に生きています。こうした脳の特性、感情の特性をうまく利用すれば、自分の意思でメンタルをコントロールし、ストレスとも仲良くなることができるのです。

さて、次からはケース別の実践編です。「感情・物事のとらえ方・行動」のいずれかに働きかけ、自己肯定感を高めることでストレスをコントロールする具体的な方法をご紹介しましょう。

【ケース1】仕事量が多すぎてストレスを感じる。自分ばかり忙しくて理不尽さを感じる…

まずはケース1。典型的なストレス状態です。さて、どのような対処法があるでしょう。

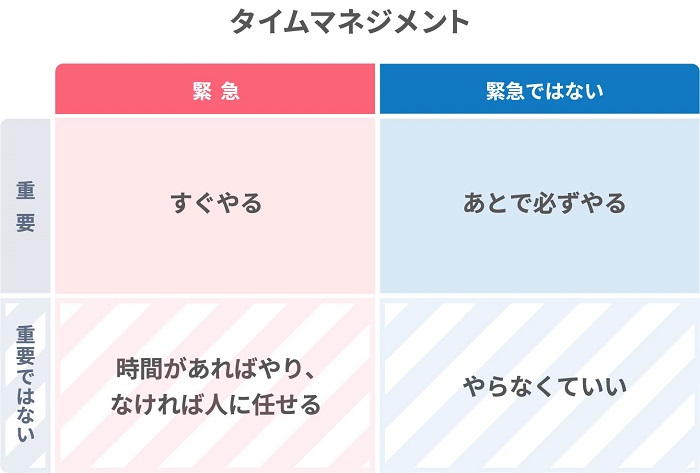

【対処法】感情を変える…「タイムマネジメント」

朝の間に、今日やらなければいけないこと、やりたいことなどを「ToDoリスト」として書き出し、それらを「重要で緊急」「重要だが緊急ではない」「重要ではないが緊急」「重要でも緊急でもない」の4つの枠に振り分けていきます。すると緊急で重要な事と、そうではないことが「見える化」され、優先順位が決めやすくなります。

【なぜこれが有効?】

「なぜ自分だけ?」と感じるほど忙しい時は往々にして、自分で仕事をコントロールすることができていません。その状況は、自己肯定感の要素のひとつである「自己決定感」、つまり、自分が主体的に物事を決めるという感覚を弱くしてしまいます。

そんな時「タイムマネジメント」は、タスクに対して「やる」「重要だけど後でいい」「考えたら自分がやる必要はないかも」といった決定を下す手助けをしてくれます。それにより、「やらされている」という感情が「人生は自分でコントロールできる」というポジティブな感情に変換され、結果的に自己決定感→自己肯定感を高めてくれるのです。

【ケース2】新しいプロジェクトを任され、プレッシャーに負けそう…

責任ある立場で新しいことに取り組み、かつ、成功させなければ、という状況も大きなストレスにつながりやすいといえます。そんな時の対処法がこちらです。

【対処法】物事のとらえ方を変える…「解決ノート」

あなたが今解決したいと思っていることをノートに書き、次に周囲にいて、その手助けをしてくれる人や物を書き込みます。仕事であれば「上司」「同じ課の〇〇」「別の課の〇〇」「外部の専門家」、さらに「家族」「友人」も力になってくれるかもしれません。そして自分が解決したいことに対し、「どんな手助けをしてくれるか」をそれぞれ書き込んでいきます。

【なぜこれが有効?】

仕事に過度な重圧を感じる時は、「自分が何とかしければ」と思い込んでいることが多いものです。そこで「解決ノート」を使い、周囲の仲間からどんな助けが得られるかを明確にすると「あ、この部分は人に頼ればいいのか」とゆとりが生まれ、課題のとらえ方がポジティブに変化します。同時に「ここだけは必ず自分がやらなくてはならない」というポイントが浮かび上がり、それが課題に向かうモチベーションにもなります。

私たちがワクワクと物事に取り組むには、「自己決定感」が大事です。難しい仕事を上から与えられた時も、自分の中で役割を振り分け、課題解決の道筋を決めることで、モチベーション高く取り組めるようになるのです。

【ケース3】細かいことをネチネチ言う上司と合わない。毎日が憂鬱…ストレスが溜まる

自分で変えられない人間関係が長期間続くストレスには、対処法を2つご紹介します。

【対処法A】物事のとらえ方を変える…「感情の数値化」

「自分がこれまでの人生で経験した最悪にネガティブな感情」を、原因となった出来事とともに思い出し、それを10点満点中の10点=最大数値とします。次に「今自分が感じているネガティブな感情」を書き出し、それらが10点満点中何点かを採点していきます。

【なぜこれが有効?】

「嫌だ」「憂鬱だ」というネガティブな感情がふくらんでいる時、脳内では「扁桃体」と呼ばれる部分が過剰に活性化し、怒りや不安を増幅させて判断力を低下させます。ところがその感情を「見える化」し、客観視してみると、扁桃体の過剰な働きが治まっていくことが脳科学の研究で明らかになっています。

つまり「な〜んだ、上司との関係の悪さは〇点か」というように、少し距離を置いて理解することで、ネガティブな感情を上手にコントロールできるようになるのです。

【対処法B】行動を変える…「ボディメンテナンス」

緊張や疲れを感じたら、肩甲骨を意識しながら肩を前方向と後ろ方向に30秒ずつ回し、次に目頭の凹みを指でぐっと押してから眉毛とまぶたの際をもみほぐします。時々はマッサージに行ったり、家ではお風呂上がりにストレッチしたりするのもお勧め。

【なぜこれが有効?】

人間関係のストレスから神経が高ぶった状態が続くと、全身の筋肉がこわばってしまいます。そんな時は身体をメンテナンスすることで、感情の「憂鬱度」もぐっと下がります。特に肩甲骨まわりの筋肉を動かすことは、副交感神経の働きをよくしてリラックス状態を作ってくれます。「上司に会う前は肩グルグル」を習慣化すれば、苦手意識も少しずつ変わるかもしれません。

【ケース4】後輩の仕事ぶりにイライラ。指導しても全然改善しない!

懸命に教えたのに、ちっとも改善しない後輩・・・。がんばった分だけ、どっと徒労感に襲われそうです。

【対処法】物事のとらえ方を変える…「スリーグッドシングス」

1日の終わりのリラックスできる時間に「今日のよかったこと」を3つずつあげて、ノートやスマホのメモなどに書き出します。たとえば「朝見上げた青空がきれいだった」「ランチで見つけた店が美味しかった」「地下鉄の乗り継ぎが凄くうまくいった」など、小さなことでもかまいません。毎日続けて習慣化することが大事です。

【なぜこれが有効?】

後輩のダメさばかり気になる状況は、自己肯定感を支える要素のひとつ、「自己受容感」の低下が関係すると考えられます。自己受容感とは、プラス面もマイナス面も含めた、ありのままの自分を認めて受け入れられる感覚。実は、これが下がると他者への共感力や受容力も低下してしまうのです。

そこで「物事のいいところ探し」を毎日の習慣にすると、次第に自分に対する期待感や受容感も高まり、自己肯定感が高まります。すると自然に、周りの人のいいところ探しも上手になります。後輩を評価できるようになり、成長が楽しみに感じられるようになるでしょう。

ストレスを味方に付ければ仕事も楽しくなる!

「自分をコントロールできるのは自分」ということが分かっている人は、ストレスを味方にし、ストレスを利用して、自分自身の出力を上げていくことができます。特にこれからリーダーへと育っていく20代、30代の若いビジネスパーソンにとっては、経済の自立と共に、メンタルの自立は大切なテーマです。

ですからもし自分のストレスに気づいたら、「やった!メンタルのマネジメントを試せる機会が来たぞ」と喜んでください。そしてご紹介したようなテクニックを活用して、自己肯定感というメンタルの土台をつくりあげていきましょう。それを楽しむぐらいの気持ちがあれば、必ず仕事も人生も前向きに切り開いて行けると思います。