Pokemon GO も楽しいけれど、生きて動いている本物の姿を目の前にすると、実物を見ることでしか得られない感動が体験できます。新江ノ島水族館(愛称:えのすい)の角張(かくばり)さんは、クラゲの飼育を担当しながら、お客さんに展示の解説もするトリーター。水族館で水生生物と働く人たちは、いったいどんな毎日を過ごしているのかを、あれやこれやと聞きました。 リアルとクラゲと! 知られざる海の下のせかいへ! レッツゴー!

目次

生き物が相手なのでやっぱり“体力”が大事! 研究もするし、接客もするハイブリットな仕事

—はじめに新江ノ島水族館で働く飼育員は、普段どんなことをやっているのか教えてください

角張:当館ではスタッフが飼育員の仕事に加えて、解説員になってお客さまの前に立ちます。ですから私たちは飼育員のことをそう呼ばず、トリーターと言っています。

私の場合、専門はクラゲです。展示スペースとバックヤードにある水槽の掃除や、50種以上いるクラゲへの餌やり、それにクラゲの繁殖といった具合に、日々クラゲの面倒を見ています。

特に大事なのがクラゲのお引っ越しです。ずっと同じ水槽や小さい容器(1cmくらいの子クラゲを入れる)の中だと水が淀むので、新鮮な海水を注いだ新しい入れ物にクラゲたちを定期的に移す必要があります。大小合わせて100以上の入れ物がありますから、一日の大半の時間をクラゲの引っ越し作業にあてます。その合間に解説員としてバックヤードツアーの案内役や、魚を紹介するショーに出演しています。

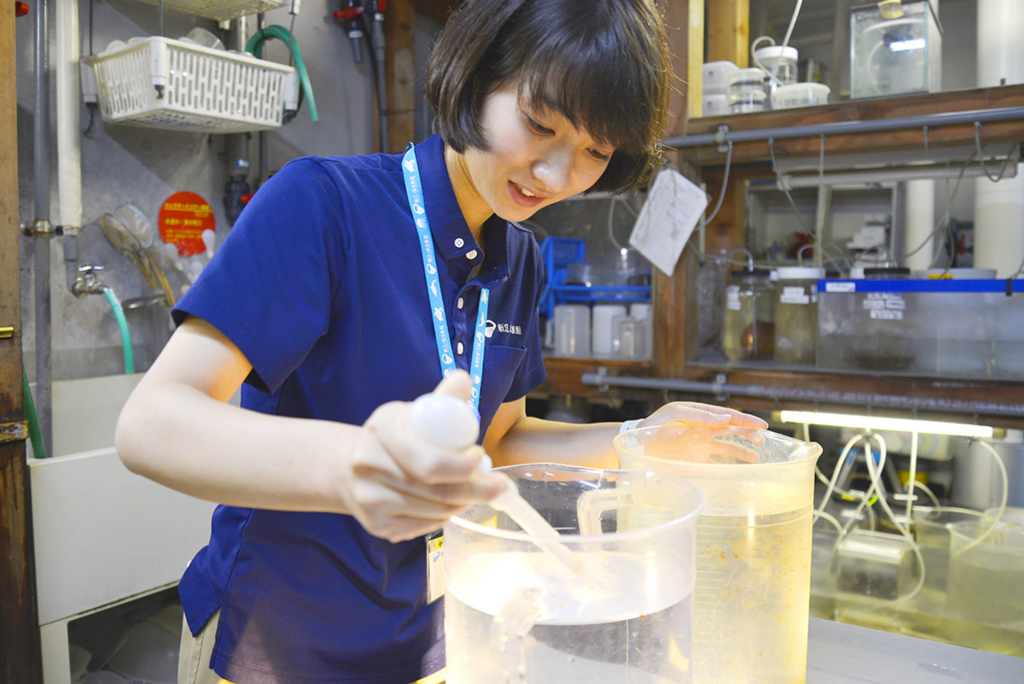

↑1日の大半を費やすという子クラゲのお引っ越しタイム。小さなクラゲをスポイトで吸い込んで、新しい海水が入った容器に移す。素人がやったら1時間かけても終わらなそうなんですが・・・角張さんは1時間で15個分の容器の引っ越しを終わらせる早業!

↑飼育だけでなくお客さんと接するのが“トリーター”というお仕事。相模湾の生態系を再現した巨大水槽に潜って、水中カメラでイワシの群れを撮影している角張さん。

—人前に立つなんてたいへんですね、とてもネクラな私には務まる気がしません

角張:お客さまの前に出るまでに、演出家の先生から、しっかりはっきり声を出す指導を受けることになりますので、がんばれば何とかなります(笑)。

どうすれば相手に内容がわかりやすく伝わるかを、立ち振る舞いや姿勢の面からも指導してくれます。「お客さまに常に見られていると意識しなさい」という言葉をいつも胸に刻みながら解説にあたっています。

水族館は研究施設だけではないので、研究も行いますが、エンタメ性も必要です。どんなにすごい水槽を作り込んだところで、興味をもって見てもらわなければ、単なる独り相撲に終わります。ハードだけでは不十分で、トリーターがソフトとしてそこに入り、お客さまに楽しんで知識を深めてもらう手助けをしています。

子どもたちの印象が「怖い」から「おもしろい」「かわいい」に変わる瞬間がうれしい。奥深いクラゲの生態と、その魅力を伝える仕事

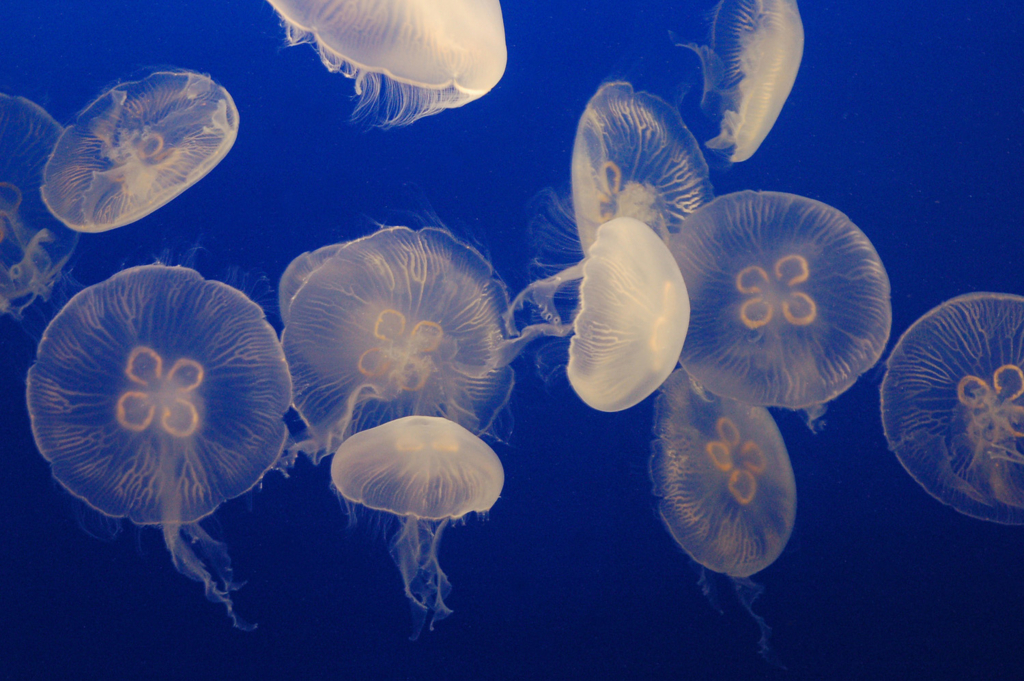

↑クラゲファンタジーホールに展示されているミズクラゲ。ふよふよ流されているだけのように見えるが意外と活発に動く。日本近海に多数生息しており、クラゲの生態の解説ではしばしばクラゲ代表として登場する。

↑北アメリカの太平洋側に生息しているパシフィックシーネットル。サイズは大きめで、全長が2メートルになる。鮮やかな琥珀色は薄い表皮の色で、中身は無色透明なお洒落さん。

—クラゲの仕事をしていて気付いたクラゲの魅力を教えてください

角張:クラゲは骨も心臓も脳もないシンプルな体の作りをしていますが、その一方で命の始まり方と終わり方がとても複雑で、掘れば掘るほどおもしろくなります。おまけに種類によって生態はまちまちです。

不老不死の異名を持つベニクラゲなんて、オスとメスによる有性生殖をする、老いたと思ったら若返る、若返ったら今度は分裂して無性生殖をするので「君は何でもありなのか!」と突っ込まずにはいられません。

日本のそこら中にいるミズクラゲの生態もドラマチックです。同じく有性生殖と無性生殖を両方行うのですが、卵から生まれた幼生はポリプと呼ばれるイソギンチャクのような形になり、それが何らかの刺激を受けると、皿を何枚も重ねたようなストロビラに成長します。さらにストロビラは、重なった皿が分解していき、それぞれ花のように遊離します。この花をエフィラといい、大きくなると私たちが見慣れたクラゲの形になります。

↑ミズクラゲの一生の模式図。卵→イソギンチャクっぽい形(ポリプ)→お皿のタワー(ストロビラ)→花(エフィラ)→クラゲの順に成長する。エキセントリックに形がどんどん変わるので、とても同じ生き物とは思えない。

—生態を知るとおもしろいですね。今まで水槽にいると綺麗だけれど、海で出くわすと刺してくる嫌なヤツとしか思っていませんでした、ごめんなさい。

角張:生態を知ると、クラゲの見方がガラリと変わるんです。そうやってクラゲに対する認識が変わってくれるのはトリーター冥利に尽きます。刺すから怖い生き物だと思っている子どもたちを、バックヤードツアーに案内すると、間近にクラゲを見ながら説明を聞くことで、だんだん「怖い」が「おもしろい」「かわいい」に変わっていきます。そんな子たちを見るのはうれしいですね。

「クラゲっておいしいんですか?」せっかくなのでイロイロ質問してみる

—クラゲの健康はどうやって管理しているのですか?

角張:水槽の環境で管理していて、クラゲの種類に合わせて水温や塩分濃度を調節します。淡水を少し混ぜた方が元気なクラゲもいます。

もちろんエサも大事です。シラスやアマエビを食べる種類もいますが、基本的にはエビの仲間である動物プランクトンを食べています。ちなみにプランクトンは水中をただよっている生物の総称ですから、クラゲもプランクトンに分類されます。

あとは人工的に水流を作ってあげることも大切で、クラゲの大きさや重さに合わせた水流の早さと向きを作ります。クラゲは泳ぎがあまり得意ではなく、ほとんど水の流れに身を任せながらただよっています。もし水槽内に水流がないと、みんな底に沈んで折り重なってしまい、放っておくと弱ってしまいます。

—クラゲの成長のお話で、何らかの刺激が要因で、ポリプやストロビラ、エフィラに成長するとのことでしたが、刺激がなければ、まるでニートのようにずっとそのままなのでしょうか・・・・・・。

角張:クラゲの成長を促す刺激は、水温の変化といった周囲の環境変化です。刺激がない安定状態が続くと変態はしません。何事もなく10年間ポリプのままでいる個体もいます。もしかしたらクラゲにとって、ポリプでいつづけることが一番理想的なのかもしれません。

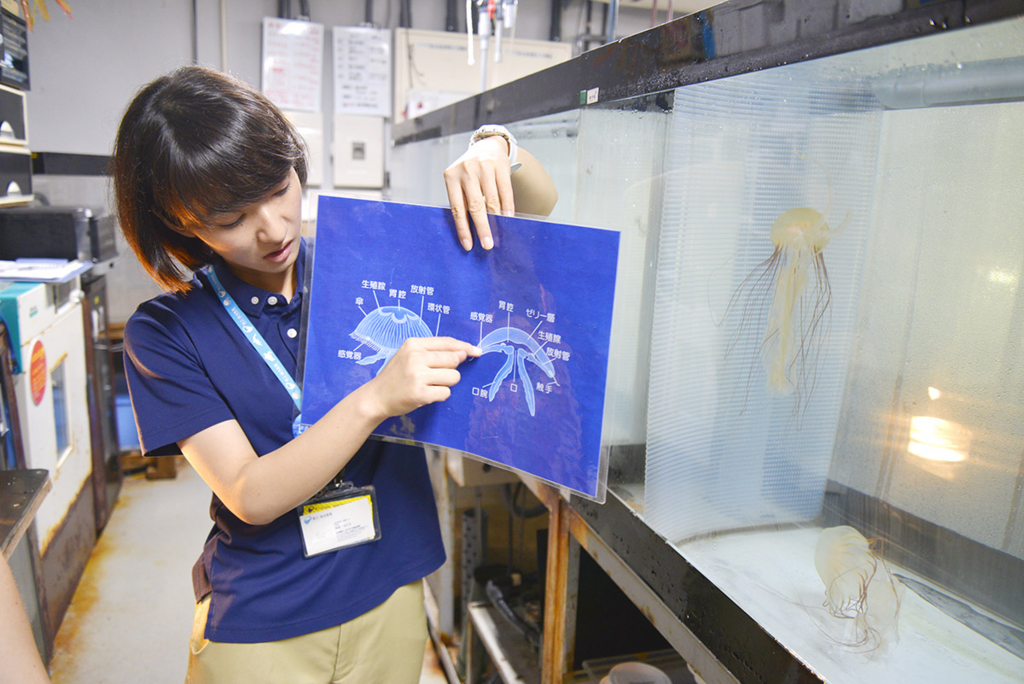

↑自分たちのシンプルな体の作りを目の前で紹介されるヤナギクラゲたち。クラゲ飼育は、水温や水流などいかに“環境”を整えてあげるかが大切。

—クラゲを食べたことはありますか?

角張:食用のクラゲもいるにはいますが私は食べていません。クラゲのトリーターは5人いて、そのうちのベテランさんに、いろいろなクラゲを食べている人がいます。あまりおいしくはないとのことです。

—ミズクラゲに名前を付けることはありますか?

角張:ミズクラゲの傘の部分には、胃袋が透けて見えてできる、クローバー模様があります。通常は四つ葉の模様なのですが、稀に五つ葉、六つ葉模様の子がいて目立ちます。ただ私は目立つ子にも名前を付けることはしませんね。何せひとつの水槽に100個体以上はいて、見分けているどころではないですから。

—飼育していてクラゲにイラっとくる時を教えてください

角張:クラゲは9割が水分で、死ぬと溶けてなくなります。帰宅前の確認ではクラゲが水槽にいたにもかかわらず、次の朝に来てみるといなくなっていることがありました。どうやら夜の間に溶けてしまったらしく、カスのようなものが残っているだけ。この時はやるせない気持ちになりました。

—水族館で働く人のクセがあったら知りたいです

角張:この業界の人であれば、水槽に対するかじり付き方が一般の人と違うはずです。照明の配置、水流の作り方などの設備面をじ〜っと見ていたら、関係者の可能性が高いでしょう。一般のお客さんは、視野を広くして展示全体を見ますが、同業者はピンポイントに見る傾向があると思います。

—七つ道具はありますか?

角張:防水、耐圧の腕時計。バックヤードには暗い場所もあるので、小さいライトを持つ人もいます。そして絶対装備するのは腰タオルです。基本的に私たちは水に囲まれて働いていますから、濡れ手で電気系統に触らないよう小まめに手を拭きます。

“生き物が好き”という気持ちが大切。飼育員になるための道筋

—アラサーの私でも飼育員になれますか?

角張:なかなか難しいですが、努力次第でなれます。普通の会社と同様に水族館でもスタッフを募集しているので、募集が出たところに応募して、試験や面接を受けるという流れになります。試験や面接で必要になる知識は、水産系の大学に入り直す、あるいは動物を扱う専門学校に入って学ぶのが定石です。

飼育員は近海で生き物を捕まえに行くことがありますので、運転免許は必須。加えて後々潜水士の免許が必要になります。潜水士は国家資格で、飼育員として働きながら取得する人も多いのですが、事前に取っていたら少し有利に働くかもしれません。

—最後に飼育員として働く上で最も大事なことを教えてください

角張:生き物が好きであることです。生き物を扱う仕事をする多くの人は、子どもの頃から身の回りの動植物が好きで、その道の学校に入り、仕事を探します。ゼロから目指すのは簡単ではありませんが、生き物が好きという思いが強ければ、為せば成ると思います。

(取材協力)

新江ノ島水族館 http://www.enosui.com/

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目19-1

小田急線の片瀬江ノ島駅からだと徒歩3分だけれど、江ノ電に揺られながら目指すのも捨てがたく、その場合は江ノ島駅を降りて徒歩10分。

文:本山光

編集:大山勇一(アーク・コミュニケーションズ)