企画書を書くには、まず先立つものとしてアイデアが必要です。今回は一人で行うアイデア出しのプロセスをご紹介します。新しい技術や、興味のあることを対象に企画を考える際、ぜひ参考にしてもらえるとうれしいです。

目次

先立つものとは「アイデア」

例えば、新しい技術を知った時に、何に使うか考えるのはエンジニアとしてなかなか楽しいものです。

また、すでに枯れたと思われている技術でも、視点を変えれば新しいモノに変わるところが企画の面白さと言えるでしょう。

今回はアイデアを出すのに知っておくと便利な方法を、簡単な企画書を例にご紹介します。

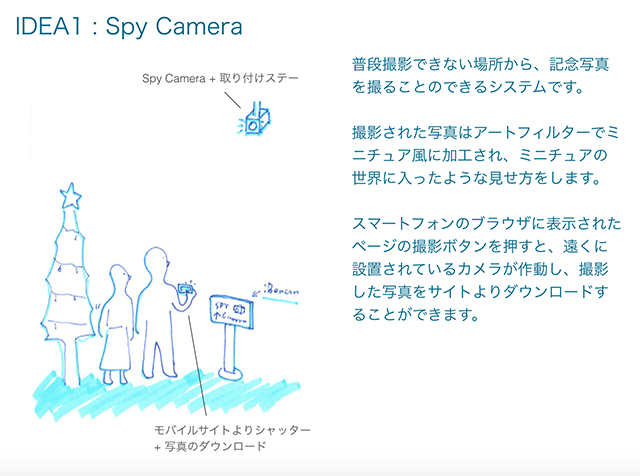

例として、「OPC Hack & Make Project」というプロジェクトにて、Olympusのカメラを利用したサービスの企画書を挙げさせていただきます。

OLYMPUS AIRというオープンプラットフォームなカメラのSDKを利用して、どのようなサービスやプロダクトを作れるかというお題に対し考えた企画となります。

簡単な1枚の企画書ですが、今回はこれをもとにアイデア出しのプロセスを説明します。

▲遠くからミニチュア風の記念写真を撮ることができるというサービスです。

1. まずは情報の収集から

アイデアを考えるとき、まずテーマに合わせた情報収集から始めます。

技術やサービスにまつわる周辺情報、関連する事例、最近面白かったプロダクトやサービスなどなど。エンジニアであれば、実際にプログラムを書いて技術の検証をすることもあるでしょう。

その際、オンラインで検索したり、実際にその分野に詳しい人から話を聞くこともよくします。

アイデアが煮詰まってしまった場合は、まずインプットが足りないと考え、頑張って頭をひねり続けずに、情報を集めることに立ち戻ることもあります。

この企画ではカメラの仕様やAPIを調べるとともに、写真撮影やカメラにまつわるキーワードを集めてみました。

▲本当に煮詰まると、検索するワードもこんな感じに……

2. 情報の整理

ジェームス.W.ヤングの書いた「アイデアのつくり方」という本には、“アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない” と書かれています。その定義にならい、既存の要素の組み合わせを探すために、まず収集した情報を整理して書き出すと効率的です。

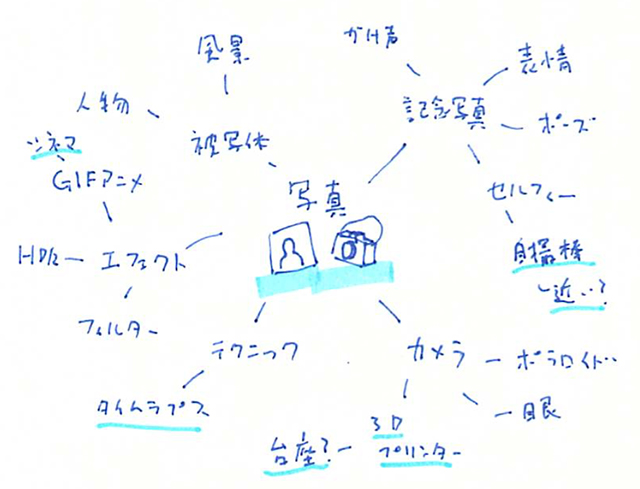

情報を整理する際、基本となるキーワードをもとに、まずはマインドマップを書いてみるのがおすすめです。もちろん、テキストエディタにキーワードを並べるだけでも大丈夫です。

▲カメラアプリを考えた際のマインドマップ

中心にテーマとなるキーワードを書き、そこから連想されるキーワードをつないでいきます。このようにして情報を広げながら、つながりやまとまりをつくることで、全体を俯瞰してみることができるようになります。

キーワードの枝がよく伸びているところは、面白いアイデアが思いつきやすいところと言えるでしょう。この時点で、すでにアイデアをいろいろと思いつき始めているかもしれません。

離れたキーワードをつなげてみたり、出てくる問題を解決する方法を考えたり、言葉を入れ替えるなど、様々な角度からアイデアを探していきます。

3. ノートとペンで考えて、テキストエディタに起こす

情報を整理したら、次に思いついたことを言葉に落としていきます。一度、言葉に落とすのは、人に伝えるということと、自分で自分のアイデアを整理して理解するという、二つの効能があります。

いきなりPCでテキストエディタに書き始めてもよいのですが、私はなぜかノートとペンで考え始めると上手くいきます。多くの有名なクリエイターの方が、よくインタビューで「ノートとペンで…」と言っているので、何か秘密があるかもしれません。

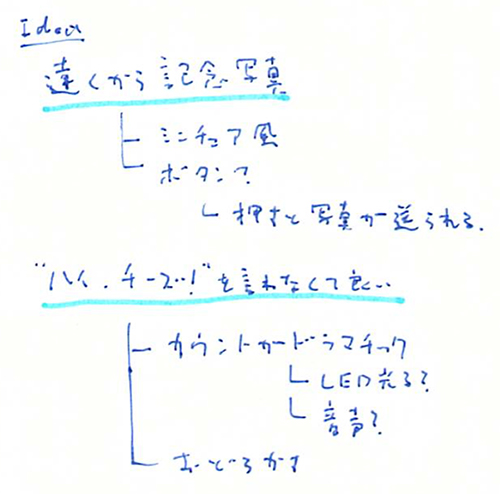

▲このように短くアイデアを書いて、関連する事柄をまとめるやり方で書いています。

▲このように短くアイデアを書いて、関連する事柄をまとめるやり方で書いています。

(「”ハイ、チーズ!” を言わなくてよい」は、残念ながらボツ案です)

ペンはタイピングに比べてテキストを書く効率が悪いので、芯となるアイデアの基本がイメージできたら、あとはテキストエディタで文章を書き進めます。この時は、一旦読みやすさを意識せずに思いつく限りのことを書き出すことが多いです。

もちろん、アイデアはいくつでも膨らませていくことができます。最終的に、一番面白いと思ったもの、実現のしやすいもの、使ってくれる人をイメージしやすいもの、といったことを天秤にかけながらアイデアを絞っていきます。

(それぞれの配分はお好みで!)

アイデアがもっと感覚的で、例えばビジュアル表現によるものなどは、この時から手を動かしモックを作り始めるということもあります。自分で手を動かしながら考えられるのがエンジニアの強みですね!

4. Keynoteにまとめる

アイデアがある程度出揃ってきたところで、Keynoteなどのプレゼンツールにまとめていきましょう。ここで始めて人に伝えるために、絵を追加したりテキストを調整します。このプロセスでできたのが冒頭の企画書となります。

(資料の書き方については、次回紹介します)

+α. 得意なアイデア出しの方法をみつける

今回ご紹介したやり方は、数あるアイデア出しの方法の中でも、ごく一般的な手法の一部です。自分にとって得意なアイデア出しの方法を見つけると、アイデアにも独自の雰囲気が加わっていきます。

ちなみに今回ご紹介した以外に、私がよく行っている方法を挙げてみます。

歩きながら考える

歩いていると、頭の考えが整理されます。眠くならず、健康にも良いです。

人にアイデアを話してみる

アイデアを聞いた時の反応や、話している間に考えがまとめられるので、迷っているときはよく人に話してみます。

夜書いて、朝読み返す

アイデアを考えるときには、ある程度の勢いも必要なので、テンションの乗っている時に書き出して、冷静なときに見直しています。

頭に“もしも”をつける

「もしも ~ だったら…」という言葉のパターンから発想することが多いです。

不可能だと思うことを実現する方法を考える

不可能を可能にするだけですごいアイデアなので、あとは知恵を絞るのみ……!

わざと勘違いする

例えばデジタルカメラのアイデアなのに、ずっとフィルムカメラのアイデアを出し続ける。そうするとあるとき、思いがけない発想が……!

チームメンバーとブレインストーミングをする

もちろん、チームで制作をしているときはメンバーとブレインストーミングをすることがあります。ブレインストーミングの方法については、連載で追ってご紹介したいと思います。

このあたりで一旦締めておきます。

アイデア出しの方法は十人十色なので、ぜひ自分にあった方法を探してみましょう!

まずは本に書いてある方法を、いろいろと実践してみることをおすすめします。アイデア出しの古典ともいえる「アイデアのつくり方」や、最近のものではビジネスの現場においてアイデア出しからプレゼン方法まで書かれている「デザインコンサルタントの仕事術」を、参考までにおすすめします。

こぼれ話:アイデア出しの方法を考えるには

![]()

アイデア出しの方法を探すのもいいけど、やっぱり自分でも考えてみたいワン

![]()

そう、D.I.Y精神旺盛なエンジニアが自分のフレームワークや Emacsの拡張を用意するように、自分に合った発想法も考えてみたいよね。

![]()

その発想法をオープンソースで公開して、それをもとにいろんな人が改良した何通りもの新しい方法を試すことで、自分のアイデア力をシンギュラリティ並みに向上させたい!

![]()

は、話しが早いね……。でも、自分の発想法を考えるというのは、対象となる分野におけるアイデアのあり方を理解するということで、ある意味、真理に近づく一番の方法とも言えるよね。

![]()

(概念で概念を説明して、抽象度がマックスになっているな)

![]()

例えば最近学んだ事例だと、ショートショート作家の田丸雅智さんは「超ショートショート講座」というワークショップで、誰でもショートショートが書ける方法を教えていたりするんだよね。

![]()

星新一大好き!

![]()

その方法では、ランダムに選んだ二つの言葉の組み合わせから、アイデアを膨らませて話を作っていくプロセスをフローチャートにしていて、とても分りやすい。別の視点で見ると、ショートショートをどのように捉えているかというコンセプトが分かって面白い。

![]()

そういえば知り合いのコピーライターや編集者も、よく使うキーワードリストを持っていて、それをもとに記事や企画を考えていたな。キーワード一覧を見ると、その人らしさが出ていてなるほどと思ったよ。

![]()

自分の好きなキーワードリストを作るのは、とっかかりとして良いね!

![]()

「オープンソース」「自動化」「AI」「モバイル」「拡張」「シェアサービス」「骨つき肉」

![]()

最後変なの混ざってたけど、良い感じだ。

![]()

次回も読んでね!

⇒ エンジニアのための企画書講座シリーズ一覧はこちら!

瀬尾 浩二郎(セオ商事)

瀬尾 浩二郎(セオ商事)

大手SIerを経て、2005年に面白法人カヤック入社。Webやモバイルアプリの制作を主に、エンジニア、クリエイティブディレクターとして勤務。自社サービスから、クライアントワークとしてGoogleをはじめ様々な企業のキャンペーンや、サービスの企画制作を担当。

2014年4月よりセオ商事として独立。「企画とエンジニアリングの総合商社」をモットーに、ひねりの効いた企画制作からUI設計、開発までを担当しています。

Twitter: @theodoorjp

ホームページ: http://theodoor.jp/

※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。