近年、導入する企業が増えている「週休3日制」。導入している企業の目的や仕組みによって、大きく4つのタイプに分かれるようです。それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか。新たな働き方として浸透していくのか。リクルートワークス研究所の村田弘美さんに、企業の導入状況と将来予測などについて伺いました。

本格導入が進む新しい働き方「週4日勤務制(週休3日)」

近年、「週4日勤務(週休3日)」の制度を導入する企業、導入を検討する企業が増加しています。きっかけの一つとなったのは、2021年6月に政府から発表された「経済財政運営と改革の基本方針」。多様な働き方の実現を目指す「働き方改革」の実践として、選択的週休3日制度の導入促成、普及を掲げました。

前向きに導入に取り組む企業の目的はさまざまですが、概ね次のような効果を狙っています。

- 労働時間の削減

- 働き方の自由度を高める

- 個人のキャリア形成の支援(能力開発、学位取得、副業など)

- 個々が望むワーク・ライフ・バランスの実現(育児・介護・休息・余暇の充実・地域貢献など)

- シニアの再雇用

- 仕事のシェアリング

欧米各国では、週4日勤務制(週休3日)がいち早くトライアルが実施されました。プラスの効果を生む事例が出てきたことから、本格導入する企業が増えています。その後、日本においても、日立製作所、パナソニック、NECなどの大手メーカーが制度の導入を検討、決定したことから、議論が広がりました。

導入や導入検討の追い風となったのが、コロナ禍を機に広がったテレワークの浸透です。通勤期間が往復2時間だとすると、その時間を労働時間にあてれば、1日10時間勤務となります。

週4日勤務なら週の労働時間は40時間。1日8時間×週5日勤務と同じ労働時間で、休日を1日増やすことができるわけです(A:圧縮労働型)。1日の労働時間を延ばす場合、変形労働時間制を適用することで可能となります。

このようにテレワークの活用により労働時間調整の柔軟性が高まったことで、導入のハードルが下がったといえます。

週休3日制4つのタイプとは

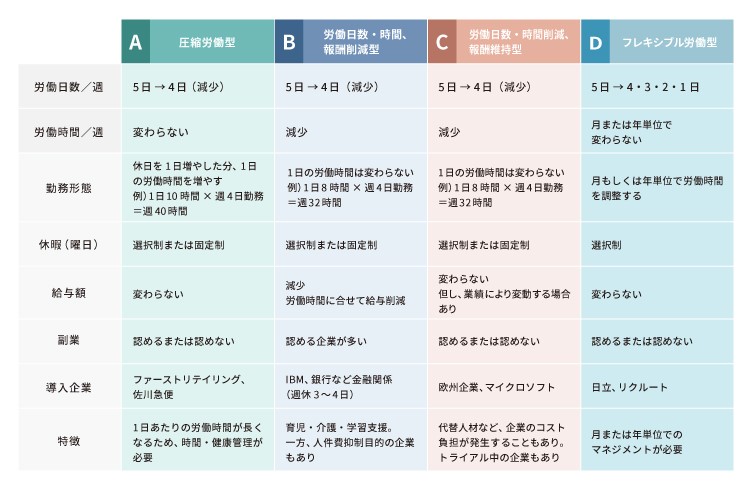

世界各国および日本の導入企業の実施状況を見ると、週休3日制は大きく4つのタイプに分類されます。タイプ別に特徴、メリット・デメリットをご紹介します。

A:圧縮労働型

週の労働時間や業務量の総量は変えず、1日の労働時間を長くします。

テレワーク・フレキシブルワークの導入によってなくなった通勤に費やしていた時間を仕事に充てることで、比較的容易に導入することが可能となります。

1日当たりの労働時間が長くなり、休日前後には負荷がかかることもあり、健康管理に留意する必要があります。

B:労働日数(時間)・報酬削減型

労働日数や週の労働時間、業務量を削減し、それに給与などを対応させます。報酬は下がりますが、労働時間を削減した分、副業・学び・育児・介護・家事・趣味・健康維持・通院・ボランティアなどの生活時間に充てることができます。

いずれも平日に休む曜日を固定する企業が多いものの、固定しない企業もあります。企業側が人員調整を図る目的で導入する場合、報酬の削減を補填するために副業を認めるケースが多いようです。

C:労働日数(時間)削減・報酬維持型

労働日数や週の労働時間を削減し、生産性を上げてアウトプットやクオリティ、業績を維持することで、報酬を維持します。欧州企業に多く見られるタイプです。

D:フレキシブル労働型

月または年単位で上限労働時間を定め、その範囲内で、業務の繁閑に合わせて自律的に稼働を調整します。個人が繁閑によって週休何日とするかをフレキシブルに設定するもので、休む曜日も固定しません。個人がきっちり計画を立てないと、休日をとりづらくなる可能性もあります。また、マネジメントが煩雑になる可能性も否めません。

なお、日本企業でのこれまでの導入事例は「A」「B」のタイプが主流で、一部「D」タイプも見られます。

●週休3日制の4つのタイプ

週4日勤務制(週休3日)の導入状況

多くの企業が、従業員が多様な働き方を選べるように、より多くのメニューを揃える取り組みを進めています。その一環として週4日勤務制(週休3日)の導入を検討する、トライアルを行う企業も見られますが、現時点で本格導入に至っている企業はごく一部に限られています。

導入している企業であっても、育児や介護中の従業員にのみ適用しているケースもありますし、本当にうまく回せるかどうかを見極めている段階といえるでしょう。

実際に導入しているいくつかの企業の事例をご紹介します。

日本マイクロソフト

2019年、「ワークライフチョイスチャレンジ2019夏」プロジェクトにおいて週4日勤務制のトライアルを実施。従業員の92%が好意的に評価しています。トライアルにより「生産性が40%向上した」と報告しています。

ファーストリテイリング

2015年、週4日勤務・1日10時間のシフトで働く「圧縮労働時間制」を導入。働き方の多様化を推進するために設けた「地域正社員」制度で、週休3日制を継続しています。

みずほフィナンシャルグループ

2020年、週3日勤務(給与の60%支給)か週4日勤務(給与の80%支給)のいずれかを選択できる制度を導入。副業も可能としています。自身で休日とする曜日を決め、毎週固定となっています。

リクルート

2021年より有休を除く年間休日を増やし、週換算で「週休2.8日」に。休む曜日を固定せず、自身の業務状況に応じて半期・年間などで調整します。個人の裁量により、1週間フルで働くことも1週間まとめて休むことも可能です。

ヤフー

2017年から、1週あたり1日の休暇(無給)を取得できる週休3日制「えらべる勤務制度」を導入。主に育児や介護、看護など、プライベートでの事情と仕事を両立できる選択肢として生まれた制度です。

日本IBM

2004年より短時間勤務制度を導入するなど、働く時間や場所、キャリアの柔軟性を高める人事施策を業界に先がけて展開しています。短時間勤務は、週3日勤務、週4日勤務、週5日勤務(労働時間がフルタイムの6割)、5日勤務(フルタイムの8割)などが選択できます。

中小企業での導入状況

中小企業では、「担当者が1人しかおらず、代われる人がいない」など、週4日勤務を制度として導入しづらい事情があります。ただし、エンジニアを多く抱える企業では、週4日勤務制を含め、柔軟な働き方を選べるようにしているケースが多数あります。エンジニアの採用が難しい中、人材獲得のため働きやすい環境を整備しているのです。

週休3日制は本当に快適なのか?

週4日勤務(週休3日)という働き方は、実際に企業と働く人にメリットをもたらしているのでしょうか。導入している企業の人事担当者からは「思ったほど生産性が下がらなかった」という声が聞こえてきます。

「上がった」わけではないのですが、生産性を落とさずに従業員のワーク・ライフ・バランスの改善などにつながっていることをポジティブに受け止めているようです。また、導入したことによる「デメリット」は聞こえてきていません。

従業員の休日の使い方はさまざまです。「休息にあてる」というほか、役所で手続きしたり病院に行ったりと、混雑しない平日に用事を済ませられるのは大きなメリットといえるでしょう。

一方、1日増えた休日を利用して「副業」をする人もいます。近年は、副収入を得る目的ではなく、「本業ではできない経験を積み、新たなスキルを身につけたい」「本業だけでは視野が狭くなるので、社外で新たな視点や発想を取り入れたい」といった目的で副業をする人が増えています。

新たな知見やスキルの獲得、キャリアの幅を広げる活動にも、週休3日制が活用されているわけです。企業側も、「従業員が社外で学んだことを自社で活かしてほしい」と考えています。

今後、週4日勤務制(週休3日)の導入は進む?

昨今、さまざまな仕事にRPA(ロボティックプロセスオートメーション)やAIが導入され、自動化が進んでいます。これに伴い、一人ひとりが仕事にかける時間は短縮されていくと見込まれます。そうなれば、週4日勤務制(週休3日)が拡大し、職種によっては「週休4日」も選択できる時代がくるかもしれません。

当面は、先進企業でのトライアルが続いていきます。これから取り組みが本格化する日立製作所、パナソニック、NECには、各社から注目が集まっています。

また、今年はイギリスとスペインで、週休3日制のトライアルが大規模に展開されています。ほかにも、米国、カナダ、デンマーク、ベルギー、アイルランド、オーストラリアがトライアルを実施中です。欧州では報酬を引き下げないために、多くの業務改善やイノベーションが起こっています。来年以降、各国の成功事例が報告されれば、日本でも追随する企業が増えてくるのではないでしょうか。

そして、トライアル導入した企業では、その効果を測定しながら、自社にとって最適な形を探る取り組みが続くでしょう。休日の曜日を固定するのか、フレキシブルにするのかなど、部署や職種ごとに生産性向上につながる形を見極めていくことになります。

働く人自身も、自分にとって生産性が高い働き方とはどのようなスタイルかを考えてみてはいかがでしょうか。自身のライフスタイルやキャリアの志向、性格タイプによって、マッチするタイプは異なります。柔軟性が高い制度を選ぶほど、労働時間や仕事のペースを調整する「自己管理力」も必要となります。

これから「週休3日」の働き方を選択できる状況になった場合は、自身にとってメリットを最大限に活かせる方法・制度を見極めながら活用することをおすすめします。

リクルートワークス研究所

リクルートワークス研究所

グローバルセンター長/主幹研究員 村田 弘美さん

1983年株式会社リクルート入社。総務、人事、広告審査、HRDプランナー、HRD研究所研究員、新規事業開発等のHR関連部門を経て、1999年に社内研究所としてリクルートワークス研究所を立ち上げた。2000年よりグループマネジャー、2013年よりグローバルセンター長。厚生労働省内労政記者クラブ所属。