在宅ワークの推奨で対面のコミュニケーションが減り、チーム内の人間関係がギスギスしたり、マネジメントに支障を感じている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、相手に敬意を示し、円滑なコミュニケーションを行う「リスペクティング行動」に注目。メンバーのパフォーマンスを最大化し、変化に強い組織を作るリスペクティング行動の考え方や活用法について、業務プロセス改善士の沢渡あまねさんに語っていただきました。

あまねキャリア工房代表 沢渡 あまねさん

業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士。株式会社なないろのはな 浜松ワークスタイルLABO責任者、株式会社NOKIOO顧問ほか。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、組織活性の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり、#ダム際ワーキング(⇒)。著書『ここはウォーターフォール市、アジャイル町(⇒)』『職場の問題地図(⇒)』『仕事ごっこ~その“あたりまえ”、いまどき必要ですか?』『職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」(⇒)』『はじめてのkintone~現場のための業務ハック入門(⇒)』など多数。

業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士。株式会社なないろのはな 浜松ワークスタイルLABO責任者、株式会社NOKIOO顧問ほか。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、組織活性の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり、#ダム際ワーキング(⇒)。著書『ここはウォーターフォール市、アジャイル町(⇒)』『職場の問題地図(⇒)』『仕事ごっこ~その“あたりまえ”、いまどき必要ですか?』『職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」(⇒)』『はじめてのkintone~現場のための業務ハック入門(⇒)』など多数。

目次

そもそも「リスペクティング行動」って何?

リスペクティング行動とは、「期待し合う」「承認し合う」「褒める」、プロとしてのスキルに敬意を示すなど、相手の強みを引き出し、チームとしてパフォーマンスを出すことができるようにするための基本行動です。

また、リスペクティング行動を実践することで、相手の見方を変え、チームの成果にメンバーを自律的に向かわせることが可能となり、発展する組織に欠かせない基盤力を構築することもできます。一人ひとりのメンバーがこうした行動を取ることができれば、相互協力し、補い合うチームを作ることができるのです。

「リスペクティング行動」が必要なのはなぜ?

日本の組織にリスペクティング行動が必要な背景として、2つの理由が挙げられます。1つ目は、不確実性時代の到来です。

これから先、コロナ禍のようなパンデミックや不景気、災害がいつ起こるかわかりません。ビジネス環境も、仕事で使うテクノロジーも日々大きく変わります。ビジネス環境が激変し、人材の流動性も高まる中、同じ組織の中に自社の課題を解決できる人がいないという状態が起こります。

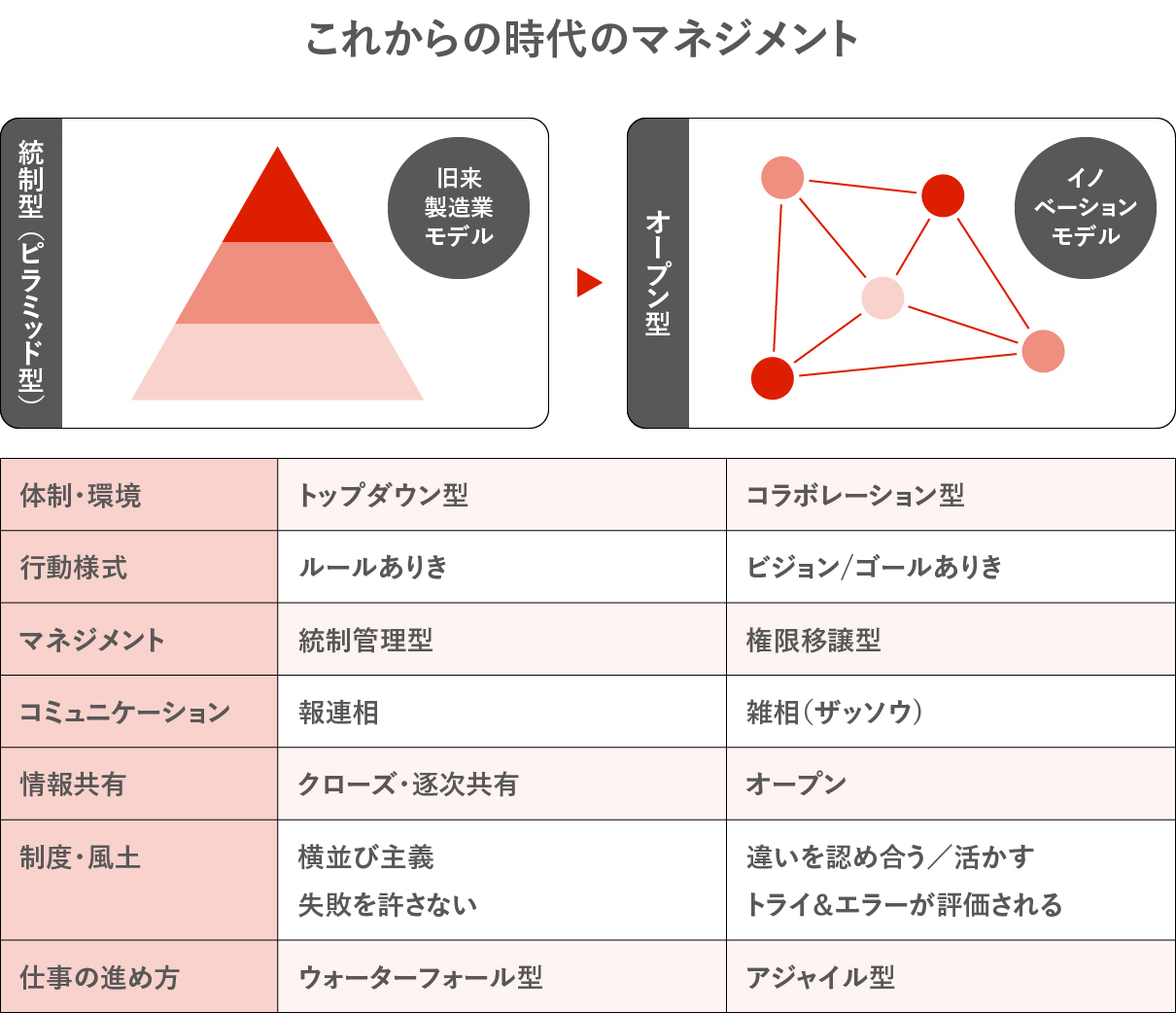

そのとき、組織のあり方は従来型の上司が部下を統率するピラミッド型のトップダウン体制から、外部の人や多様な人たちと認め合い、協力し合うオープン型かつコラボレーション型の仕事のやり方が合理性を帯びます。

<作 浜松ワークスタイルLABO>

そしてコラボレーションする、すなわち力を借りる相手はすぐそばにいないかもしれませんん。地方でリモートワークをしている人や、フリーランサー、時短勤務の方など多様化します。しかも最先端の分野に精通しているのが、役職者や年長者とは限りません。

入社したてのエンジニアがテクノロジーの第一人者であったり、人気YouTuberだったりなど、その知識や経験に頼る機会が出てくるかもしれません。年齢や役職にとらわれず、どんな人とも相互リスペクトの関係を構築して、コラボレーションして成果を出せるようにしなければ、これからの時代は生き残っていけないでしょう。

2つ目の背景としては、1日8時間フルタイム×週5日間働く「正社員型モデル」による組織運営が崩壊しつつあることが挙げられます。これまでの日本の組織は、平日フルタイムで働くことができ、残業や転勤、夜遅くまでの飲み会もいとわないがむしゃら型のビジネスパーソンが評価されることが少なくありませんでした。

しかし、少子高齢化で労働人口が減少する中、フルタイムで働ける男性正社員だけでは職場は成り立たなくなりつつあります。例えば、週3日だけ働くパートタイマーや子育て・介護をしながら時短勤務で仕事をする人など、多様なスタンスで仕事に関わる人たちとコミュニケーションしながら、業務を進める必要があります。

これからは互いの制約条件をきちんと言語化して理解し合い、足りない部分を補い合うことが重要になってくるはずです。

「リスペクティング行動」の具体的な行動例

では実際、どのようにリスペクティング行動を行えばいいでしょうか。4つの実践例をご紹介したいと思います。

【行動例1】期待する

リスペクティング行動を促す際、相手へ期待を寄せることが重要です。仕事の成果が定量的な数値で測れない間接部門や、なかなか成果を出せないメンバーに対して、「売り上げに貢献していない」「早く結果を出して」と伝えても、モチベーションを下げてしまうだけです。

「この資料のおかげで仕事が楽になった」とその人の介在価値を伝えたり、「いまの努力は将来きっと実を結ぶ」とこれからの変化への期待を伝えたりすることが、数字には現れない仕事のプロセスを認めることにつながります。

この声かけは新しくメンバーが参画したときにも有効です。例えば「この業界での営業経験が豊富なあなたに、プロとして新しい営業手法を提案してほしい」と期待を伝えることで、プロフェッショナリティを尊重しながら、仕事への関わり方を前向きに伝えることが可能です。

成果の見えにくいメンバーや新しく参画したメンバーにとっては、プロセスが評価されることで、仕事ぶりを気にかけてもらえているという安心感をもたらします。

【行動例2】正しく褒める

一緒に働く仲間のスキルや行動を認め、褒めることも大事です。一人ひとりの行動を受け入れる環境をつくり、ポジティブな言葉をかける。すると仲間のモチベーションは上がり、組織に対するエンゲージメントも高まります。

時折り、あらゆる物ごとをネガティブにとらえ、批判的な発言で相手のやる気を削いでしまう人がいます。それでは誰もついていきません。たとえ未熟なメンバーがいても、批判で終わらせず「いい視点だね。それならもう一つ別の着眼点もあるのでは?」と相手の成長を願って前向きにアドバイスする。

すると「正しく褒め、円滑に組織を運営する循環が生まれます。「私はここにいてもいい」「このメンバーなら信頼できる。相談できる」と心理的安全性も醸成されます。

褒めるカルチャーがないときは?

社内に褒めるカルチャーがない場合、いきなり褒めすぎると不自然でかえってギクシャクすることもあるでしょう。無理に褒めなる必要はありません。相手への期待を伝えたり、自ら自己開示して相手が自己開示しやすい雰囲気を作る。これらも立派な「褒め行動」であり、リスペクティング行動です。

メンバー信頼し、任せる空気を醸成することから、カルチャーを変えることもできます。職場のメンバーを集めて「褒める」ワークショップを行ったり、管理職などの上位者は「1つ叱ったら3つ褒める」など自分なりのルールを決めたりすることも有効です。

【行動例3】自己開示する

チーム中で積極的に自己開示する人が一人でもいると、他のメンバーも自然と自己開示しやすくなります。互いの強みやバックグラウンド、制約条件をカミングアウトしやすくなるでしょう。

例えば、私は下記のような自己紹介シートを作成して、一緒に仕事をする人に自分の志向や得意なこと・苦手なことなどを共有するようにしています。

自己開示をすることで職場の空気感は大きく変わります。このとき重要なことは、自分から自己開示すること、自己開示しやすい空気感を作ることです。自己開示を丁寧に行えば、メンバー同士の共通点を見つけやすくなりますし、誰かがピンチに陥っても助けやすい環境を作ることができるようになります。

とはいえ、自己開示の要求はハラスメントにつながる可能性もあります。自己開示は、相手に強要するのではなく自分から。その結果、相手が自発的に自分の話をしたくなる空気感を作ることが大切です。

【行動例4】情報を共有する

仕事上の情報共有は、メンバーに安心感と居場所をもたらす効果があります。実は意外と、情報共有がされないチームは、メンバーに疎外感を与えてしまっているのです。

様々な立場の人が多様なスタイルでプロジェクトに取り組む場合、情報が共有されていないメンバーがいると「自分は必要ないのではないか」という不信感につながります。

全体会議の資料は共有するなど、雇用形態や職種に関わらず、あらゆる人が必要な情報にアクセスできる環境を整えることが、信頼関係を醸成することになります。暗に「メンバーとして期待されている、居場所がある」と示すことになるのです。

メンバー同士の理解が深まり、生産性が上がった導入事例

実際に、リスペクティング行動に積極的に取り組んだことで、組織のコンディションが向上したあるベンチャー企業のエピソードをお話ししましょう。

その企業は中途採用の社員が多い組織なのですが、なかなか人が即戦力化せず、かつ定着率も低いという問題を抱えていました。次のような取り組みで、メンバー同士の相互理解とリスペクトが生まれ、生産性があがりかつ離職率が大幅に低下しました。

・役員と社員全員の「期待役割表」を整備。メンバーのスキル、知識、仕事における期待役割を記述し社内公開

・ランチタイムを使ったコミュニケーション機会を提供(費用の一部は会社負担)

・グループウェアやビジネスチャットで周知事項、社内会議の決定事項、議事録およびやり取りを全員に共有

・朝礼、週次ミーティングなどの社内会議はすべてオンラインで行う

・プロジェクト終了時や、仕事の節目で振り返り会を実施~各自の成長を相互に指摘し合い言語化する

このような取り組みにより、新たなメンバーも既存のメンバーもお互い、期待役割を認識しリスペクトをもって業務遂行できるようになったと言います。

また、テレワークや時短勤務などで常にオフィスにいるとは限らない人たちも、情報に取り残されることなくチームに参画できるようになりました。自分たちの成長を振り返り、言語化することも、自信および相互リスペクト醸成に寄与しているそうです。

「リスペクティング行動」は半径5メートルから始めよう

まずは、リスペクティング行動を自分の「半径5メートル」から始めることをお勧めします。組織に大きな変革を働きかける前に、自分が日々仕事をする中でメンバーを認め、褒めて、敬意を示す。自分を取り巻くリアルを自分発信で一歩一歩変えていくことが、組織変革の第一歩につながっているのだと思います。

自分から変化し、同じ考えを持つ仲間を社内に見つけて変化のうねりを起こす。歩みは少しずつかもしれませんが、その小さな変化が働きやすい環境作りにつながっていくでしょう。

▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」