まだ発売されていない本の読書会──??? こう聞いても多くの読者は意味がわからないと思うだろう。大丈夫、筆者である私もわからない。こんな破天荒すぎる前代未聞の読書会を企画した著者は以前、リクナビNEXTジャーナル(以下、RNNJ)でインタビューをさせていただいた“自由すぎるサラリーマン”仲山進也さん。その仲山さんが6月に働き方に関する本を出版するという。なぜ発売されてもいないのに読書会を開催するに至ったのか? 読書会で明らかにされた本の内容とは? 参加者の感じたこととは?

ヘンな読書会はいかにして開催されたのか

このヘンな読書会のイベントタイトル名はそのものずばりの「発売前なのに読書会」。著者は、1年と3ヶ月前、RNNJで全4回に渡りロングンタビュー記事を掲載させていただいた“自由過ぎるサラリーマン”・仲山進也さん。web媒体では異例のロングインタビューとなったが全4回ともこれまた異例とも呼べるほどの反響をいただいた。

仲山さんについての詳細はこのインタビュー記事を読んでいただくとして、簡単に紹介すると、楽天に勤めるサラリーマンでありながら、出社の義務がない勤怠フリーかつ、楽天以外に仕事をしてもいい兼業フリー。実際に「仲山考材」というご自分の会社も経営し、その上個人事業主として、例えば横浜F・マリノスとプロ契約を結んでいたというよくわからない働き方・生き方をしてる人なのである。“自由すぎるサラリーマン”という異名も決して大げさではないのだ。

実は仲山さんにインタビューさせていただいた時、「まだ構想段階だが、働き方についての本を書く予定」ということは聞いていた。その本の原稿が1年3ヶ月の時を経てようやくほぼほぼ書き終わったというのである。

この仲山さんの担当編集者である日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の柏原里美さんもかなりの敏腕変人編集者である。なぜなら本の発売前にもかかわらず、原稿を一般の人に読ませるという、普通の編集者なら絶対やらない、出版業界の常識を覆す、前代未聞の暴挙と言っても過言ではないヘンな読書会を主催したのだから。

プロフィール

仲山進也(なかやま しんや)

1973年北海道旭川生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。シャープを経て、楽天へ。初代ECコンサルタントであり、楽天市場の最古参スタッフ。2000年に「楽天大学」を設立。楽天が20人から1万人の組織に成長するまでの経験をもとに人・チーム・企業の成長法則を体系化、社内外で「自走型人材・自走型組織」の成長を支援している。2004年、Jリーグ「ヴィッセル神戸」の経営に参画。2007年に楽天で唯一のフェロー風正社員(兼業フリー・勤怠フリーの正社員)となり、2008年には仲山考材を設立、オンライン私塾やEコマース実践コミュニティ「次世代ECアイデアジャングル」を主宰している。2016年からJリーグ「横浜Fマリノス」でプロ契約スタッフ。著書に『あの会社はなぜ「違い」を生み出し続けられるのか 13のコラボ事例に学ぶ「共創価値のつくり方」』『あのお店はなぜ消耗戦を抜け出せたのか ネット時代の老舗に学ぶ「戦わないマーケティング」』(ともに宣伝会議)、『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則 『ジャイアントキリング』の流儀』(講談社)など。

──そもそも出版の経緯を教えてください。

仲山 4年前に「会計業務をやらない会計士」の田中靖浩さんとイベントでコラボした時に、初めて人前で自分自身の働き方について語ったんです。これを聞きにきてくれていた柏原さんからイベントが終わった後、「今のお話を本にしませんか。経営者でもフリーランスでもなく、組織にいながら自由に働いている人って珍しいので」とお声がけいただいたんです。それから構想3年、執筆1年で、今ようやく形になってきたところです。

リクナビNEXTジャーナルに取材してもらった時はまだ構想段階で、ぼちぼちちゃんと書き始めないとなあと思っていたところでした。でもどう書いたらいいものかなかなか考えがまとまらなくて。そんな時、これまでのキャリア含めて、働き方について長時間、根堀り葉掘り聞いていただいて、それに答えることでコンテンツをアウトプットできたのと、あの記事にすごく反響をいただいたおかげで背中を押してもらえて、本気で書き始めました。ちなみに、「発売前なのに読書会」というのも変わってますけど、この本の企画が出版社さんの会議に通ったタイミングも変わっていて、原稿を書き上げてからなんです(笑)。

──え? 普通は担当編集者が出版社の企画会議に提出して、通ってから著者に執筆を依頼しますよね?

柏原 仲山さんに働き方について本を出しませんかと声を掛けた4年前に、こういう本の企画を会社に出しても絶対理解されずに通らないと思ったからです。でもいずれ理解される日が来ると信じて、仲山さんとどういった本にするか、構成や内容などかなり打ち合わせを重ねました。これが「構想3年」です(笑)。そして、安倍政権の働き方改革などで、働き方がブームになってきて、やっと仲山さんに時代が追いついてきたぞと確信を得たので、本格的に執筆のフェーズに入ってもらって、1年かけて書き上げていただいたというわけです。

▲担当編集の柏原聡美さん

──それにしても今時書籍で構想3年というのも、10万字分の原稿を書き上げてから企画会議にはかるというのもありえないですよね。

柏原 最初から企画会議は何が何でも通すつもりでしたし、9割9分通ると思ってました。

──著者として不安は感じませんでしたか?

仲山 別に不安はなかったです。柏原さんはやると言ったらやる人だと信用していたし、万が一の場合は、どこか縁のある出版社さんが見つかるとか、クラウドファンディングで出版してみるとか、なるようになるだろうと思っていたので(笑)。

──何もかもが規格外ですね(笑)。今回のイベントをやろうとした経緯は?

仲山 発売日をいつにするか相談していて、柏原さんが「急げば4月に出せるけど、せっかくいいものができているから、プロモーションの仕込みも含めて丁寧にやっていきたいですよね」と。で、出版は6月にしましょうという話になったんです。

柏原 この本ってヘンだし仲山さんもヘンじゃないですか(笑)。だからできるだけ早く作って、早く売って、Amazonランキング何位になりました! という普通の売り方をしたくないなと。それって私たちの望んでいるゴールじゃないというのが共通認識でした。

仲山 しかも僕は一応れっきとした楽天の社員なので、いわゆるAmazonキャンペーンはやりにくいという弱みもありまして(笑)。で、柏原さんが「発売前にセミナーをやる」というアイデアを出してくれたんですが、10万字の内容を1、2時間のセミナーにまとめるのもこれまた大仕事だなと。いっそのこと原稿を参加者に読んでもらうのはどうか、と思いついたんです。楽をしたい一心で(笑)。

──発売前に大勢の人に原稿を読ませるなんて普通は絶対やりませんよね。

仲山 発売前に中身をオープンにするのはヘンなのかもしれませんが、今、世の中の流れがどんどんオープンな方向に行ってると思うんです。以前、「欽ちゃんの仮装大賞」でブルゾンちえみ with Bの「B」の人(ブリリアン)が史上初の0点で話題になっていました。その時、番組スタッフが「0点が出たことは放送本番までネタバレさせず隠したい」と言ったそうなんですが、欽ちゃんが「0点が出たことを予告したほうが多くの人に興味をもってもらえるよ」と言ったと。実際にそうした結果、普段は仮装大賞を観ない人たちまでが観て、視聴率が上がったそうです。従来のファンに合わせてアプローチしているだけだと、それ以上は広まらないし、先細りしていくんですよね。また、コルクの佐渡島(庸平)さん(※漫画家・小説家・エンジニアなどクリエイターのエージェント会社「株式会社コルク」の代表取締役社長。担当作は『宇宙兄弟』『インベスターZ』『オチビサン』などヒット作多数)も自分の本を書いている途中に、担当編集者の箕輪(厚介)さん(※ベストセラーを連発している幻冬舎の敏腕編集者)が、発売前なのに佐渡島さんから上がってきた原稿をどんどんネット上に公開していました。それを見て、「そうそう、こういうほうがいいよな」と。そもそも普通に本を出しても、僕を知らない人には興味をもたれないですから。

──その理屈はわかりますが、編集者的には大丈夫だったんですか?

柏原 全然問題なかったです。即賛成しました。むしろ発売前に多くの人に読んでもらったほうがいろんな有益なフィードバックをもらえて、それを最終段階で原稿に反映することもできるので、より内容をブラッシュアップできるだろうと。タイトルまで皆さんからアイデアをもらおうかなって(笑)。

──確かに本はタイトルで売れ行きが全然違ってくるほど重要ですからね。

柏原 最後の詰めの段階こそ不安になるんですよね。特にタイトルは編集者と著者で考えたものを営業に提案して最終的に決定するというのが通常の流れですが、果たして本当にこのタイトルで読者に響くのかと最後まで不安がつきまといます。最終的には担当編集者である自分が考えるしかないのですが、その根拠はというと自分の数少ない経験になります。それでは突き抜けた、本当に読者に刺さるタイトルは生まれないんじゃないかと。だからより多くの様々な人の意見を聞きたいんです。

仲山 今回の本は、読む人によって印象に残るポイントが全然違うと思うんです。どんな人がどこに興味をもってくれるのか、それを出版前に知りたいというのもありました。反応がわからないままに、原稿を見直して修正するのってツラいので。

──仲山さんと柏原さんはOKでも会社的に大丈夫だったんですか?

柏原 全然問題なかったです。上司に話すと大賛成してくれて。ウチの上司も会社もヘンですよね(笑)。もしダメって言われたら、この読書会は当社じゃなくてどこか別の会場を借りてやろうかなと思っていました。

働き方は「加減乗除」の4ステージで進化する

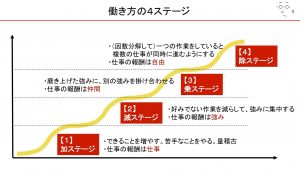

さて、肝心の本の内容は、仲山さんが、自由な働き方を手に入れるため、試行錯誤してきたことを体系的 にフレームワーク化したもの。仲山さんが「自由に働くにはどうすればいいか」という問いへの答えとして発見したのが、働き方が第1形態から第4形態までの4段階で 進化を遂げるという「加減乗除の法則」だという。この理由について仲山さんは、「これからは一人ひとりが働き方を「進化」させながらキャリアを構築していくことになります。これまでの自分の働き方を含めて、何万人という経営者やサラリーマンを見てきた上で、『加減乗除』の4ステージにあてはめると、なにやらピッタリくるんです」と語る。各章の内容を簡単に紹介しよう。

第1章 働き方1.0「加」─選り好みせず、できることを増やす(夢中スイッチと量稽古)

人が新しく仕事を始めたとき、最初は「できることを増やしていくステージ(加)」からスタートする。苦手なことでも嫌いなことでも、選り好みせずできるまでやってみる。「加」ステージにおける仕事の報酬は、「次の仕事」。同じ仕事でも繰り返せばうまくなるし、 違う仕事に取り組めばまたできることが増える。筋トレのように効率化を繰り返しながらキャパシティ自体も増やしていき、できることを増やすのが「加」ステージ。

第2章 働き方2.0「減」─得意でない仕事を手放し、強みに集中する(断捨離と専門化)

キャパシティの限界まで業務が増えた頃には、自分の得意なことや苦手なことが浮き上がってくる。そこで、限られたリソースを使って仕事をするにあたって、苦手なことは他の人にお願いして引き算をし、自分の得意な仕事に集中するのが「減」ステージ。仕事の報酬は、「強み」。より高いクオリティが求められる新しいチャレンジを経て、強みに磨きがかかっていくこと自体が報酬になる。

第3章 働き方3.0「乗」─強みと強みを掛け合わせる(独創と共創)

磨き上げた強みを別の強みと掛け合わせるステージ。掛け合わせは「自分の強み同士」を複数掛け合わせる「独創」と、自分の強みを「他者の強み」と掛け合わせる「共創」の2パターン。チームで働くようになる「乗」ステージにおける仕事の報酬は、プロジェクトを通して得られる「仲間」。

第4章 働き方4.0「除」─仕事を因数分解して、強みでくくる(兼業と統業)

増えすぎるプロジェクトを抱える中、割り算のイメージで仕事を因数分解して、「自分が強みとする作業を一つやっていると、自分の関わるすべてのプロジェクトを同時進行させられている状態」をつくれるのが 「除」のステージ。「除」ステージでの仕事の報酬は、「自由」。どこで何をしていても、全体として仕事をうまく進めることができるようになるという意味で、自由度の高い働き方ができるようになる。

アクティブ・ブック・ダイアログ

▲自分の担当パートについて発表する参加者

そして迎えたイベント本番。4月4日、晴天に恵まれた春真っ只中の日曜日、13:00から18:00までの長丁場だというのに、会場には50名もの参加者が集まった。この人たちも立派な変人である(褒めてます)。このヘンな読書会は、まずは上記の4ステージが書かれた「はじめに」を全員で読んだ後、くじ引きで決まった各担当パートを読み込み、模造紙1枚に書いてあることや自分の感想をまとめ、全員が発表するという形式で進められた。

このような形式の読書会を「アクティブ・ブック・ダイアログ(ABD)」という。仲山さんはABDを採用した理由を次のように語る。

「1冊の本を全部通して読むのは、ニガテな人にとっては大変です。全員で全4章、53節を分担することで、自分が読むのは数ページだけど、他の人の発表を聞くと本全体の内容がわかるという仕組みです。担当パートの発表、すなわちアウトプットする前提で読むと、読み込み方が深まって記憶にも残りやすくなります。そのあと興味をもったポイントについてグループでおしゃべりをすることで、理解が深まります。そういう体験をしてもらいたいと思いました」。

全員の発表後、参加者は自分の興味に応じて「加・減・乗・除」の4つのテーマに分かれてグループディスカッションを行ない、最後に仲山さんとの質疑応答の時間が設けられた。

様々な収穫があったヘンな読書会

かくして5時間にも及ぶヘンな読書会は盛況のまま終了した。こんなに終始ヘンな熱気を帯びたイベントも珍しい。仲山さんと柏原さんは実際にやってみてどう感じたのだろうか。その辺も聞いてみた。

──イベントを終えて、率直な感想を教えてください。

仲山 やってよかったです。まず、皆さんに担当部分の原稿を読んでいただいて反応を目の前で見ることができたこと自体が、感動でした。何よりよかったのが、ご意見やご感想をダイレクトにいただけたこと。中には「それいただき!」と思うようなアイディアもありました。本の内容をネタにして問答をすることで、コンテンツが広がっていく感じがすごくよかったです。今日のフィードバックを元に、これから原稿を書き直そうと思うので、人によってはできあがった本を読んで、「あ、自分の意見が反映されている!」というお楽しみがあるかもしれません(笑)。

柏原 「こことここは分けたほうがいい」という具体的なアドバイスもいただきましたし、皆さんの発表を聞きながら「この表現ってちょっとわかりづらいのかな」という部分もありました。だからその辺も含めてこれから原稿は変えると思います。ベースは同じでも強弱をつけたほうがいいかなと。あとは第2部のおしゃべりの時間を見ていて、みんな楽しそうでよかったなと思いました。

──逆にやってみて想定外だったことは?

仲山 担当パートの数ページしか読んでいないから無理もないのかもしれませんが、皆さんのプレゼンを聞いていて、「思った以上に伝わってない!」と(笑)。この本は4つのステージを順に昇っていく構成になっているので、やはり後半になるほど「伝わってない感」が強まっていって、結構ヘコみました(笑)。このABDはメリットも多いけど、著者不在のほうが向いている読書会形式だなと思いました。

そういう意味では参加者の皆さんにもしっくりこない感を味わわせてしまったかもしれないですが、だからこそ本が完成して一冊通して読んだ時に「こういうことだったのね」と真意がより深く理解できる体験を楽しんでいただければ幸いです。

柏原 確かに「その事例ってそういう意味合いじゃないのにな」と思うことも多々ありました。やっぱり最初から最後まで続けて読まないと伝わらないんだなと。同時に、「この部分だけ読んでも理解できる」みたいな方向で、もっと原稿をブラッシュアップできるなというパートもありました。

仲山 やることがどんどん増えて気が重くなりますね(笑)。でもそれはよりいいものにするためなので全然苦ではありません。むしろうれしいです。

参加者も魅力的な変人ぞろい

──他に今回のイベントで印象に残ったことは?

仲山 僕はいつもイベントの後に懇親会をやるのですが、懇親会まで含めてイベントだと思っているんです。懇親会では皆さん緊張感から解放されてリラックスしているし適度にお酒も入って、イベント本番では出なかった感想や質問が出てきます。今回も夜が深まっていくのと比例してディープな話が出ましたし。紙に書いてもらったアンケートも参考になりますけど、この温度感でフィードバックをもらえるのが貴重です。

柏原 今回みたいなヘンなイベントに参加してくれた人たちは相当な変人ですよね。始まったと思ったらいきなり原稿を読め、そして模造紙に書いて発表しろって言われて、あんなに長い時間をかけて人の発表を聞くということを嬉々としてやるんですから(笑)。

仲山 本に書いてあるのですが、「変人」は褒め言葉です(笑)。普通は日曜夜の懇親会にこんなに大勢来ませんよね。1次会の参加率が半分くらいで、ほとんどが2次会まで参加してくれて、ありがたいことです。

──参加者はどんな人だったのですか?

仲山 50人中、30人は僕とつながりのある人ですが、20人は面識のない人です。Facebookをフォローしてくれていて参加したという方が何人かいらっしゃいました。Facebookすごい(笑)。

▲楽天に出店している事業者、楽天大学やチームビルディングのセミナー参加者など、仲山さんとビジネス上の付き合いのある人に加え、仲山さんの本の読者、無限プチプチの開発者、大手広告会社の著名クリエイターなども。全体の1割は何らかの本を出している著者だった。ちなみに最も遠方から参加したのは帯広から「六花亭」の手みやげ持参で上京した帯広市役所の職員。仲山さんに職員向けチームビルディングの講師をお願いした縁でこのイベントのためにわざわざ来たという。しかし20人は仲山さんと面識のない人。その中には働き方を研究している大学院の学生や、RNNJの仲山さんインタビュー記事を読んで興味を持った人(感謝)など、非常にバラエティに富んだヘンな人(褒め言葉)が集まった。

参加者の感想(一部)

▲フリーランスでイラストレーター、ライターの他、地域おこしのイベントの企画・運営なども行っている藤田綾さん。「私もいろいろな仕事をしているのですが、今後の自分の働き方についての課題を解決したくて参加しました。他の参加者の皆さんもすごい人が多くて、話をしてとても刺激を受けたので参加して本当によかったです。私も今後もっと勉強しよう、楽しき働いていこうと改めて思いました」

・楽しかったです。発売前に著者の前でプレゼンさせてもらうなんて貴重な経験でした(笑)。

・「緊急ではないけれど、重要なこと」をやっていると自由になり社内で浮いてくるという実体験をしているのですが、お話の中でそれを肯定されてちょっとうれしかったです。

・自分としては「加」と「減」を行ったりきたりしているように思っていたが、まだ量稽古が足りていないと実感した。

・他の人を変えようと働きかけるより、自分をうまく使えるようになるほうが働きやすくなるというのがとても刺さりました。今は「減」の段階にありますが、まずは「乗」に進みたくなりました。そのために浮かないとダメだと思いました。

・仕事を楽しみ抜くコツみたいな熱を感じました。やらされ感や理解されないモヤモヤ感を感じること自体、意味がないことだと思いました。

・ちょっと社内で浮いている自分の今後の働き方のヒントを得られました!

・働き方のステップを加減乗除に例えたのはすごく腹落ちしました。会社でモヤって悩んでいる後輩に読んでもらいたいなーと思いました。

本を出すことがゴールじゃない

──今後の展望は?

仲山 大前提としてあるのが、本を出すのがゴールじゃないということです。「こういう働き方、おもしろいよね」と感じる人が集まるきっかけになればいいなと。そういう人たちのつながりをどう生み出せるか。

柏原 私たちの中に、イベントとこの本が出ることによって、こうなったらいいなというイメージがあるんです。それはムーブメントを起こすこと。例えば、この本に書かれてあるような、つまり仲山さんのようなヘンな働き方をしていると組織の中で浮いちゃうと思うんです。今回のようなイベントに参加するような人たちは多かれ少なかれ組織の中で浮き気味な人で、精神的コスト、つまり孤独を感じてるんだなと感じました。でもそういう人たちが社外で集まれる場があったら精神的な救いになったり、そこから何か新しい動きが始まるかもしれない。そういう人と人をつなぐ場にこういうイベントやこれから出す本がなったらいいなと思うんです。もちろん今日のイベントや本だけですぐにどうこうなるってわけじゃないんですが、そうなる可能性もあるんじゃないかって。

仲山 そういう人たちでゆるやかなコミュニティをつくって、その中から「何かおもしろいことをやろうよ」と意気投合をした人のチームが生まれていく。そこから何らかのイノベーションが起こり始める……。実はこれが今日のイベントの意味合いなんです。この本が出た時にはこれをネタにおもしろい働き方をしている人と対談などしていって、その記事を見て本や働き方に興味をもつ人がだんだん増えて、そういう人が参加できる場をつくりたい。そうやってつながりを耕すようなことができたらいいなと思っています。

かくして懇親会(2次会)まで含めると10時間以上という長丁場のイベントは大成功に終わった。ただ仲山さんの話を聞くだけのイベントではなく、聴衆参加型でインタラクティブなイベントは仲山さんも参加者もとても楽しそうに見えた。取材者じゃなくて純粋に参加者として参加したかった……(涙)。このイベントを経て、これから本の内容がどう変わるのか。そして本が出た後、どのようなムーブメントが起きるのか。とても楽しみである。

インフォメーション

出版予定の書籍に関する情報はこちらよりご覧ください。