こんにちは!見知らぬ人に跡をつけられて、どうにか逃げ切った修羅ガールです。

私は、以前の記事でもお伝えしたように難聴という障害を抱えています。足音などが聞き取れないので、聴覚以外の正常に動いている機能をうまく使ったり、時には人に頼ったりして、日々の生活や危機をなんとか代用・回避しています。もちろん仕事上でも。

というわけで、今回は「障害を抱えて働く」について、考えるお話です。

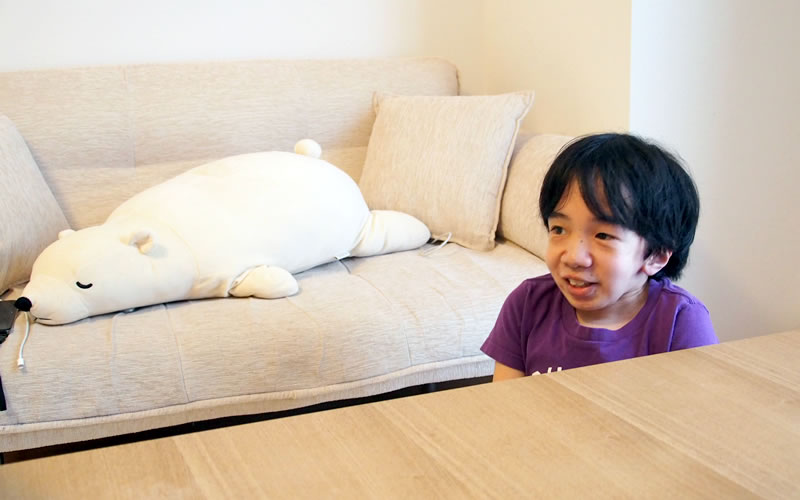

幼少期に難病を患い、後遺症を持ちながらも映像監督・ライター等としてマルチに活躍する、にしくんに、お話を伺いしました。

<にしくん プロフィール>

本名:西晃平。1993年東京都生まれ。

幼少期に小児がん、さらに日本に30人ほどしかいない難病といわれる「ムコ多糖症モルキオ病」に。高卒後ニートを経て、IT企業の正社員プログラマーとして勤務。現在はAV監督、ホスト、ライター等として活躍。

目次

日常生活で困ることは誰かに頼ればいい

— にしくんが日常において工夫していることは、どんなことですか?

にしくん:そうですね、あまり手に力が入らないのでペットボトルなどは道具を使って開けたりしています。誰か他に人がいればその人に開けてもらうようにお願いします。他にも、買い物をした時などはその辺の通行人に声をかけて、物を持つのを手伝ってもらったりしています。

足もあまりよくないので、なるべく交通網が充実しているロケーションに住むようにしていますし、バスや電車などの乗り降りで大変な時も周囲の人に声をかけて手伝ってもらっています。

— 見知らぬ人にも気兼ねなく声をかけちゃうんですか!?

にしくん:どう見ても「手伝ってくれなさそうだな~」という人には声かけませんよ(笑)でも、たとえ他人でも全く知らない人でも、誰にでも声をかけられるのは自分の強みだと思っています。それは仕事でも同様ですね。それよりも出来ないことにフォーカスするのではなくて、出来ることをたくさんやる、そして出来ることを増やすようにしていますね。

ニートだった僕を恩師が一喝。IT企業に就職することに

— 今の働き方には、どのようにたどり着いたのでしょうか?

にしくん:高校を卒業してからしばらくは、自分が社会人になるイメージがわかず、いわゆる「ニート」になっていました。いちおうパソコンが得意だったので、PCのセットアップをお手伝いするサポート業を個人的に行ったり、ブログ開設のお手伝いなどをしたりして日銭を稼いでいました。とはいえ、収入的には、実家暮らしで何とかなる程度。社会的な自立には程遠い状態でした。

当時、恩師のように慕っていた人がいたのですが、その人が僕のニート暮らしを見かねて、ある日諭してくれたんです。「多くの人が社会でどのように過ごしているのか知るべきだ。マトモな仕事をちゃんとしなさい。」と。そこで、頭が回れば出来ること、素養のあることとして、プログラマーへの道を教えてもらい、半年間の職業訓練を経て21歳の時にハローワークを通じて一般のIT企業に就職しました。

— 実際に会社員になってみて、どうでした?

にしくん:プログラマーとして、デスクワークだけの仕事をさせてもらえたので、体への負担はほとんどなく、何か不自由を感じたことは特になかったです。障害者枠での採用でしたが、周りの人と同じ仕事をこなしていました。技術的なスキルは新米なりに勉強をしながら…という感じですね。社会人としてのマナーや常識を学べたのも、この会社員時代のおかけです。あえて苦労した点を挙げるなら、プログラマー同士のコミュニケーションが、基本チャットだったことですかね(笑)。席が隣なのに、直接会話せずにチャット。プライベートな会話がほぼなかったですね。

会社員生活はとても順調だったのですが、そのうち毎日決まった時間に出社して、決まった仕事をこなして、時には残業して帰る・・・という当たり前のサイクルに、だんだん自分の中で「違和感」を感じるようになっていました。

— その違和感とは?

にしくん:「あれ?この仕事や働き方って、僕じゃなくても出来るよな?」と思うようになったのです。というのも、自分は周りと明らかに違う身体的特徴があるにも関わらず、それを活かしきれていない、僕だけにしかできないことが他にきっとあるはずだ、と日に日に強く思うようになっていったのです。

そこで、プログラマーとして働きつつ、「僕にだけ出来るなにか」を求めて社外活動や交友関係を積極的に広げていくようになりました。

ついに見つけた「僕ならでは」の利点

— それからしばらくして、そのIT企業は辞め、フリーランスでの活動にシフトしていったわけですね。

にしくん:当初は会社員と個人の活動(イベント参加・開催)を両立していました。その中で、たまたま参加したイベントでAV業界の人が多数ゲスト出演する回があったんです。そこで僕は自分の身体的特徴・利点に気づけたんです。

それは、「僕の外見は誰にでも、すぐに覚えてもらえる」ということです。

たとえば、イベントで積極的に話しかけて、企画を持ちかけたりする。すると男性からは「面白い!!」と感心されるし、女性からは「可愛い~!!」と褒めらりたりするんです。相手からのリアクションが大きければ、僕も気分良いですしね。僕が発した企画は印象に残りやすく、実行に移しやすいんだということが、だんだんわかってきたんです。

そのうちに、イベントでトップ俳優である【しみけん】さんと意気投合したり、グッズのプロモーション戦略に携わったり、時には裏方的な仕事もしたりと、AV業界でだんだんと顔が知れ渡るようになりました。

— 確かに、にしくんは一目お会いすれば忘れないです!そこからどうやって監督業に?

にしくん:業界で顔が知れ渡った時期を見計らって、株式会社ソフト・オン・デマンド(SOD)創設者である【高橋がなり】さんとお話する機会を取り付けたんです。そこで「監督をやってみたい。僕ならどんなことができるか、どんな作品が作れるか」をプレゼンしました。

すると、がなりさんから

「俺は、今まで努力すれば出来ないことなんてないと思っていた。だけど、にしくんだけは絶対真似できないと思ったし、今までもこれからも君みたいな人は現れないと思う。君を育ててみたい。やってみろ!」

と言っていただけたんです。

こうしてSODグループ初の専属監督という職業を得て、今の仕事のスタイルにたどり着きました。

障害者への偏見を、「僕ならでは」の方法で払拭したい

— 高橋がなりさんからの言葉、しびれますね!ちなみに、にしくんがAV業界にこだわった理由はなんですか?

にしくん:ある女優さんの悩み事がきっかけです。

彼女は業界で女優をするという仕事には何の不満もありませんでした。だけれども、彼女が恐れていたのは、世間の目、そして先が見えない自分の将来について、とにかく怯えていたのです。

僕は、この悩みって障害者も健常者も垣根なく誰もが悩むことではないかと気づいたんです。障害者だって、その外見や状況から世間からの偏見は根強いです。そして、将来も不安でたまらないです。

そこで僕は、世間一般としてタブー視されている「性」・「障害」・「お金」、これを結び付けて、自分の仕事にしたら面白いのでは、とひらめいたんです。

ちょっと、発想がぶっ飛んでいるかもしれないですが、障害者への偏見を、何らかの形で払拭したいという思いが強くあった僕だからこそ出てきた発想だと思っています。僕にしかできない仕事、僕だから出来る仕事や表現の可能性をAV業界から発信していくことが、何かを成し遂げることにつながるんじゃないかと考えたわけです。

障害を理由に出来ることを制限するのではなく、行動することでオリジナリティを周囲に認めてもらえたのがAV業界でした。出来ないことは、俳優さん、スタッフさんが協力してくれるし、仕事の成果はがなりさんがキチンと評価してくれます。自分らしく働ける場を見つけられたのは幸運だったと思います。

自分に限界を作らず、自分の仕事は自ら作り出す。

生きている限り、大丈夫

— にしくんを動かす原動力はなんですか?

にしくん:僕は母に言われた言葉をよく反芻します。

「あれだけの大病を乗り越えたのだから、

何だって大丈夫。」

僕の行動力の源泉はそこなんじゃないかと。今生きているのだから、何でも出来る・何でもやってやると思っているので、僕にはNG(出来るけどやりたくない)仕事ってないんです。

これは僕に限らず、後天的に障害者になってしまった人にも言えると思うのですが、そのまま何もしなければ、「自分らしさを活かしきれず、ただ悪くなっただけ」で終わりです。周りも変わりません。偏見もそのままです。何より、障害を抱えることになった事実を受け入れられず自分がつらいでしょう。

仕事全般に対しても、「自分に極力限界を作らず、出来ないことより出来ることを探して日々行動すること」が最終的に周りを変えるし、環境を変えるし、自らを変えられることになるのでは、と僕は思います。それを意識すれば、障害のある・なしに関わらず、どんなハンデだって乗り越えていけるし、過剰にネガティブになることもなくなるのではないでしょうか。

— 本日は貴重なお話、ありがとうございました!にしくんの強さは障害を障害と思うのではなく、誰にも負けないオリジナリティとして吸収&発信してしまうところと、揺るがない信念の強さ・生命力の強さそのものだと思いました。

どんなことが自分やまわりにあっても、「とにかく堂々とした態度で堂々と接して前を向く」ことが、うまく生きていく一番の近道になるかもしれませんね。

【修羅ガール】

難聴と、何故か遭遇しがちな修羅場と闘うことがよくある波瀾万丈系オンナ。事業会社でのマーケティング・PRや広告業界を経て、現在はフリーライターとして活動中。こんなんで元モデルでもある。

撮影・編集:鈴木健介