「新たな組織編成にしたけど、チームがまとまらない」「プロジェクトを立ち上げたのに、成果に結びつかない」など、ビジネスの場では組織運営がチームの成果に深く結びついています。新たなプロジェクトなどの組織開発や、個々が力を発揮できるチームづくりにも重要な「チームビルディング」について、組織開発・働き方改善のプロである椎野磨美さんに解説していただきました。

目次

チームビルディングとは

チームビルディングとは、チームの各メンバーが主体的にスキルや能力・経験を最大限に発揮して、共通の目標を達成するための取り組みであり、目標を達成する強い組織を作りあげていく手法のことです。

チームとは、共通の目的や目標の達成のために、個々のメンバーが自らの役割を認識した上で、相互に協力している組織のこと。ポジションごとに役割があり、個々が役割をしっかり果たしながら連携して機能することで、チームとしての目標が達成できます。

社会が大きく変化するなかで、組織の成果を最大化するための取り組みとして改めて、「チームビルディング」が注目されています。

チームビルディングの目的とメリットは

単にメンバーを集めて1つのチームとするのではなく、チームビルディングを行うことにはさまざまなメリットがあります。私自身が関わったケースでも、チームビルディングの手法を使ってチームの立て直しを図ったことで、会社としての営業成績が向上し、離職率も明らかに改善しています。

また、最近多いVチーム(ヴァーチャルチーム)のように、もともと所属している部門とは別の横断的なプロジェクトでは、チームビルディングをすることによって、スピード感を持って目的を達成する取り組みが増えてきました。

なぜなら、チームビルディングのプロセスを通じて、チーム目標の明確化や価値観の共有がなされ、チームのコミュニケーションが活性化します。すると信頼関係が生まれ、お互いの役割をサポートし合うチームワークが強化され、生産性も向上するといった相乗効果が生まれるのです。

チームのビルディングのプロセス

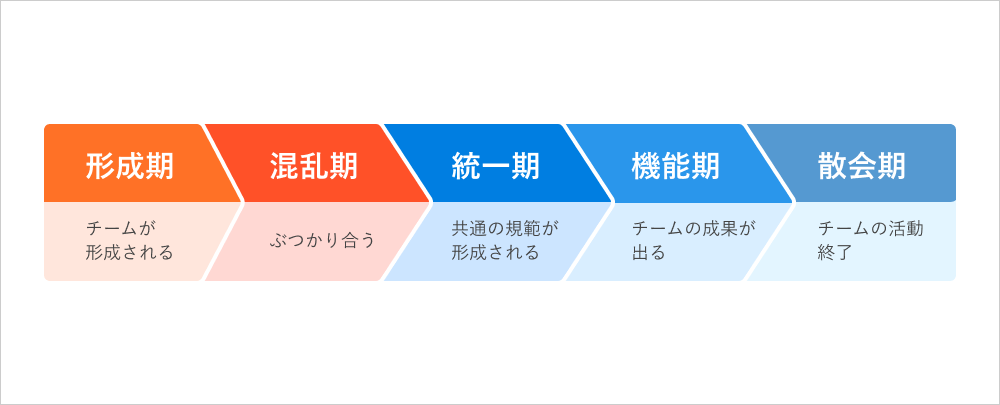

では、チームビルディングはどのように構築していくのでしょうか。チームビルディングのモデルに、心理学者のブルース・W・タックマンが提唱した「タックマンモデル」があります。1965年にタックマンが提唱した当時は4段階でしたが、現在は、散会期を含めた5段階プロセスが一般的になっています。

●チームビルディングのプロセス

形成期(Forming)

構成メンバーが決まり、チームが形成された段階です。チームはさまざまなメンバーが集まって編成されているため、部署も年齢も社歴もさまざま。お互いのことを知らず、共通の目標が明確化されていません。1つのチームとなっていくために、お互いの仕事への価値観や思考のクセ、コミュニケーションスタイルなどを知ることが形成期のポイントになります。

混乱期(Storming)

対立や衝突する勇気を持ち、意見の食い違いを明らかにしてぶつかり合う段階です。異なる意見を言い、感情に走らず論理的に検討し合えるチームになっていくために必要なプロセスであり、日本の組織が苦手とする部分でもあります。衝突を恐れず意見を交わし議論を深めていけるかがポイントになります。

統一期(Norming)

共有された価値観が生まれ、共通の規範が形成される段階です。チームとしてどのような理念や価値観をもとに、目標を達成していくのか、進むべき方向が明確になり共有されるとともに、各メンバーの役割と責任が明確になります。メンバーの主体性が発揮され、本人が成長へのモチベーションを持てる役割分担がポイントになります。

機能期(Performing)

明確になった役割を核に、チームとして成果を出す段階です。チームとしての目標に向かって、役割意識と責任を自覚したメンバーが、お互いにサポートしながら自発的に動くことがポイントになります。

散会期(Adjourming)

プロジェクトの終了などで、チームとしての活動が終結し、解散する段階です。目標達成の成否を確認し、チームビルディングの効果を検証します。チームとして成果を出していても、同じメンバーで継続するのではなく、散会することがポイントになります。

同じチームの継続性が強固になる一方、個人が自律していないとぬるま湯的な空気が生まれてしまいます。場合によっては、コンプライアンス(法令遵守)やレギュレーション(規定)が守られていなくても口に出さないなど、慣れが悪い方向に働いてしまうこともあります。人の流動性を持つことは組織に必須であり、解散というステップが必要になってくるのです。

チームビルディングを成功させるコツ

ご紹介した5つのステップの中でも、特に重要なのが形成期と混乱期です。なぜなら日本の組織は、異なる意見を言うことが苦手で、「それって別の考え方もあるよね」と思ったときに黙ってしまうか、感情的なやりとりになってしこりが残ってしまうからです。

自分と反対の意見が出たときに、異なる意見として受け取らず、自分を否定されたと思ってしまう人が多いことや、ヒエラルキーの中で年長者や上長の発言に黙って従う企業風土が育ってしまっているからです。

そうしたものを打ち破って、フラットに意見を言い合い、お互いの指摘を受け入れられるチームを作ることができれば、チームの目標やメンバーの役割や責任が明確に言語化される。年次に関係なく、仕事をする人としてのプロフェッショナリティを持てるようになっていきます。

同時に制度として成功させるためには、入社年次ではなく、能力で評価する制度も必要です。知識と実践が評価に結びつく仕組みが循環することで、より成果の最大化が図られやすくなります。

また、日本でチームビルディングがなかなか根付かなかったのは、プロセスとして混乱期をきちんと消化できなかったことが一因と言われています。これはチームの心理的安全性が低かったことが大きく影響しています。

心理的安全性は「居心地の良い環境」と誤解されがちですが、「建設的な反対意見も率直に言いあえる環境」「失敗やミスを隠さずに報告したり、指摘し合ったりできる環境」のことなのです。

形成期と混乱期に有効なワークショップは

チームビルディングの難しい時期を乗り切るために有効なワークショップの例をご紹介しましょう。形成期によく行われるのが、ゲーム形式のワークショップの1つであるマシュマロタワー。乾燥パスタ、マシュマロ、テープやひもなどを使って、制限時間内にタワーを築き、いかに高い位置にマシュマロを置けるかをチームで競うゲームです。

アイデアを出し合って方向性をまとめ、制限時間内で形にする。効率よく進めるためにメンバーで役割を明確にして分担と協働を行うなどの要素が詰まっています。このほか、ペーパータワー、バースデーライン、ヘリウムリング、ウソホント自己紹介などがあります。

混乱期によく行われるのが、感情と思考とコミュニケーション技術の研修です。言いづらいことを伝える技術や、自分の感情を認識してコントロールするエモーショナルインテリジェンス(EI)、怒りの感情をマネジメントするアンガーマネジメントの研修などです。

言いづらいことを伝えるトレーニングとしては、ロールプレイで飲み会に誘う側と誘われる側を3分間行うゲームがあります。誘う側は、理由付けやシチュエーションを変えて誘い続ける。断る側は何とか理由をつけて断り続ける。多くの人は断ることに慣れていないため、次第に罪悪感が生まれてくるのですが、言いづらいことを伝えるのも技術。どう伝えたら、気持ちよく断れるかを学びます。

この技術は、「同僚や後輩のミスに対して角を立てずに指摘する」「見当違いなことで上司から叱責されたときに、言い訳に聞こえないように事実ではないことを伝える」など、さまざまな場面で役立ちます。

また意見をぶつけ合う過程では、相手に言われることで不快な気持ちになったり、ムカッとしたりすることが多くなるので、感情のマネジメントを学び訓練することも大切なのです。

アサーティブコミュニケーションの4つの柱を意識しよう

ダイバーシティや働き方の多様化によって、チームのあり方も求められる成果のスピードも変わってきています。今の仕事や所属する部署で、チームビルディングを実践する場面がないとしても、まず、アサーティブコミュニケーションができる環境作りを意識しましょう。

お互いを尊重しながら意見を交わすアサーティブコミュニケーションには以下の4つの柱があります。

- 誠実:嘘をつかない、ごまかさない

- 率直:素直に伝える

- 対等:対等な目線で話す

- 自己責任:結果に責任を持つ

リーダーがこの4つを軸にしたコミュニケーションを心掛けていけば、メンバーの向上心やモチベーションが高いレベルで維持され、チームが活性化していくはずです。

椎野 磨美(しいの まみ)氏

株式会社KAKEAI チーフ・エバンジェリスト

一般社団法人 ITビジネスコミュニケーション協会 理事

新卒でNECに入社。NECで人材育成・研修業務に約21年間従事。楽しくITを学べるコミュニティ「Windows女子部」を創設。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、日本ビジネスシステムズ(JBS)にて社員が働きやすい環境作り、組織開発・研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN)CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。2023年5月より、株式会社KAKEAIのチーフ・エバンジェリストに就任。1on1で「対話の質」と「関係性の質」を上げ、個人と組織の現実を変えるチェンジエージェントとして活動中。

新卒でNECに入社。NECで人材育成・研修業務に約21年間従事。楽しくITを学べるコミュニティ「Windows女子部」を創設。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、日本ビジネスシステムズ(JBS)にて社員が働きやすい環境作り、組織開発・研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社 環(KAN)CHO(チーフハピネスオフィサー)として、ITを活用した自社、他社の社員の幸せになる働き方改善業務に従事。2023年5月より、株式会社KAKEAIのチーフ・エバンジェリストに就任。1on1で「対話の質」と「関係性の質」を上げ、個人と組織の現実を変えるチェンジエージェントとして活動中。