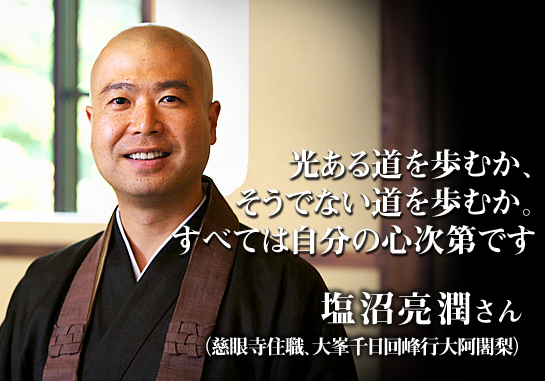

仙台にある「慈眼寺」の住職として、

人々に教えを説く塩沼氏。

吉野・金峯山寺の1300年の歴史で、

2人しか成功したことがない厳しい修行

「大峯千日回峰行」を満行させた人物だ。

小学校からその修行に憧れていたというが、

きっかけは何だったのだろうか。

お金はないけれど、笑いと人情のある家庭だった

私が24歳のときに入行した「大峯千日回峰行」というのは、奈良県・大峯山の頂上まで48キロの山道を1000日間、一日も休まず往復するというものです。歩く期間は毎年5月3日から9月22日までの約4カ月間。1000日間歩き、満行するまでには9年間かかります。行(ぎょう)の間は、けがをしても高熱が出ても一日も休むことはできません。もし休んだら、短刀で腹を切らねばならないという厳しい掟があります。

実は私は、小学校5年生の時からこの行をしたいと思っていたのです。きっかけは、祖母と母と3人で見ていたテレビ番組。そこには比叡山で「千日回峰行」をされていた酒井雄哉大阿闍梨の姿がありました。子どもですから、内容はよくわかりません。でも、すごい距離の山道を歩き続けるお坊さんの姿を見て、「私もこれをやりたい」と強く思ったのです。それが大河に通じる源流の一滴、皆さんの言葉でいうと、「夢」でしょうか。欲心がない純粋な心で、「いつか、あの行をしたい」と思い続けていました。その思いは、中学校、高校になっても全く変わりませんでした。いつか「千日回峰行」をする日のために、足を鍛えようと、高校の3年間、行き帰りの片道4キロを毎日走っていたこともあります。雨の日も風の日もです。

なぜ、そこまで強く憧れたのか、とよく聞かれます。行者は、行で心を磨き、それを人に伝えることによって人を助けるのが仕事です。今から考えると、私は小さいころから「世の中のためになることをしたい」と考えていたように思います。普通なら、小学校では考えないかもしれません。でも、そんな風に考えたのは、私の家庭環境が影響していたのではないかと思います。

私の家はとても貧しくて、いろいろな方々から援助を受けていました。両親は離婚しており、祖母と母と私の3人の暮らしは逼迫していました。でも、母はとても明るい人で、本当にたくさんの人が、いろんな食べ物を持って家にきてくれて、飲んだり食べたり、貧乏でも大変にぎやかな家でした。お金はなかったけれど、笑いと人情が絶えない家だったのです。

私はいつか、そうして自分を助けてくださった人たちにご恩返しをしたいと思っていました。ですから、「千日回峰行」に取り組まれる酒井雄哉大阿闍梨の姿を見たときに、「私もこの行を通じて、世の中のお役に立ちたい」という思いがあったのではないかと。そういう考えに至ったのは、やはり母と祖母の教育ではないでしょうか。また、母は、「人に迷惑をかけてはいけない」「困った時にたとえお水いっぱいでも、ごちそうになったご恩は忘れてはいけない」と口ぐせのようにいつも言っていました。自分のことだけを考えて、人のことを考えないとひどく叱られました。そういう幼いころからの家庭教育が、私の人生のバックボーンになったのだと思います。裕福で何でも買ってもらえるような家庭環境に育っていたら、きっと今の自分はなかったでしょう。

39度の熱を出し、滝に打たれ、険しい山道を行く

「大峯千日回峰行」は、毎日午後11時45分に起床して、滝に打たれます。500段登ったところにあるお堂で山伏の姿になり、午前0時半に出発。真っ暗の中、提灯を一つ持って、山道を一人で登ります。マムシやイノシシ、熊も出ます。台風の時もあれば、激しい雷、豪雨に見舞われることもあります。毎日、午後3時に帰ってくるのですが、それから掃除、洗濯など、身の回りのことは自分でしなければなりません。ですから、睡眠時間は4、5時間でした。

一番つらかったのは、体調を崩し、10日間で11キロやせたときです。488日目あたりから下痢が続き、脱水症状のような状態になりました。39度の高熱で身体の節々がひどく傷みました。そんな中、滝に打たれ、2リットルのペットボトル4本の水を持って、行に向かいました。どんなに下痢がひどくても、山の中で水を補給できる個所は2カ所しかありません。神社の雨どいの水か、ドラム缶にたまったさびた水。それも飲みました。数百メートル行っては倒れ、の繰り返しです。

しばらくして倒れ込んだとき、全身がマヒしたのか、気持ちいいなと思うようになりました。恐怖心など全くありません。思い出したのは、お世話になった近所の人たちや、母親、祖母の顔です。走馬灯のように、支えてくださった方の顔が浮かびました。そのときふいに、私が寺に入る日の朝に母が言った「砂をかむほど辛い思いをたくさんしてきなさい」という言葉を思い出したのです。「そういえば、砂をかむような思いはしたことがないな」と、試しに顔のそばの砂をかんでみました。これが、とてもまずかったのです。そうしたら急に目が覚めまして、火事場の馬鹿力ではありませんが、遅れた分を取り戻そうと走り出しました。山頂に到着したのがちょうどいつもの時間。このときばかりは、人間には底知れぬ力があるのだなあとつくづく思いました。

そういう底力を出せたのは、自分で決めたことはなんとしてでも、やり遂げたい、人に心配をかけたくないという思いが強くあったからです。行は、修行をさせてくださいと自分からお願いしている立場です。しかし、これはどんな仕事でもいえることだと思います。いやいややる、やらされ仕事では皆さんには喜んでいただけません。

「何かに挑戦することで、

人は成長する」と塩沼氏は語る。

そして、そういう人生こそが、

面白いのだと。

目の前のことに精一杯取り組むと、道が開ける

行は心を磨く学校のようなものです。行をしている最中は、ただひたすら自己を見つめて精いっぱい努力していきます。そのなかで成長を感じられることが喜びではありますが、それだけでは、行者としての使命は果たせません。行で学んだことを、世の中の人に伝え、皆さんにも心がおだやかになっていただくようにお手伝いする。これが、行者の役目です。

「大峯千日回峰行」を終えると、講演や対談、本の執筆など、いろいろな仕事をいただくようになりました。これまで大勢の人の前で話した経験はありません。最初はなかなか思ったようにはいきませんでしたが、「今日より明日(は、よくなっていたい)」と、引き受けた仕事を全力で繰り返しているうちに、少しずつできるようになっていきました。

やはり何かに挑戦することで、人は成長していけるのだと思います。誰かが切り開いた道にはデータがありますが、挑戦にはデータがありません。そこに成長のポイントがあるのです。

調子が悪いときほど、攻めの姿勢で向かう

私は、辛いときや調子が悪いときほど、攻めの姿勢で向かったほうがいいと考えています。そのときに必要なのが、ゆとりです。例えば山で行をしていると、5分の遅れが命取りになります。5分遅れると、それを取り戻すのに非常に時間がかかるのです。無理に頑張ると、いろいろな所にひずみが生じ、体調を崩す原因にもなります。逆に5分でも余裕を持って臨むと、その5分のゆとりが心のゆとりになり、小さな気づき、悟りにつながる可能性があります。

また、発想の転換をしていくことも重要です。厳しい状況下で、職場環境や人間関係で悩んでいる人も多いと聞きます。私も修業時代に、ある一人の僧侶を理解できず、どうしてもやさしさや思いやる心を素直に表現できずに悩んでいた時期がありました。今ならばマイナスの出来事を試練と受け止め、プラスに転じることができるのですが、若いころの自分は、頭でわかっていてもなかなかできません。心がすっきりしないまま、迷いの渦の中で苦しんでいたのです。しかし、あきらめずに努力していると、心の中に変化が起きました。「今までこの人を受け入れられなかったのは、自分の心が小さいからなのだ」。そう心の底から思えた瞬間に、その人に対して素直にやさしさを表現することができました。するとその人からも、やさしい言葉が返ってくるようになりました。そして「この人がいたからこそ、自分は成長できた」と、心から感謝できるようになったのです。マイナスだと思うことを、自分の成長だと思い、感謝する。それが自然にできるようになってから、私の人生は180度好転しました。

人には、あらゆる可能性があります。善く生きる可能性もあるし、悪く生きる可能性もある。どちらに転ぶかは、すべては自分の心次第です。どんなに困難なことでも、目の前にあることから逃げずに、精一杯取り組むこと。そして、縁を大切にし、与えられた仕事を、心をこめて精一杯させていただく。そうすると、必ず道が開けていきます。

塩沼亮潤著

東日本大震災から半年が過ぎた。仙台在住の大阿闍梨が、震災後の「人生のあり方」を説く。「この震災を機に、反省すべきところは反省し、人生のあり方を根本から見つめ直し、意義ある人生を刻んでいく時期にきている」と塩沼氏は語る。本書には、「日本人よ、自然に帰ろう」「いつかに備えて日々を過ごす」「想定外という無責任」「人生はよいことも悪いことも半分半分」など、震災を通じて塩沼氏が考えたことがつづられている。巻末には、「伸びる人と伸びない人との違いは、まず言い訳をするか、しないかです」「長期間にわたり何かをするときは、調子がいいときには抑えて、調子が悪くなったときのために、力を温存しておかなければなりません」など、生き方を記す言葉がたくさん収録されている。今、何をすればいいのか迷った時や、苦しい状況にあるとき、読みたい本だ。

PHP刊

- EDIT

- 高嶋ちほ子

- WRITING

- 東雄介

- DESIGN

- マグスター

- PHOTO

- 栗原克己

自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、

リクナビNEXTスカウトを活用しよう

リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。