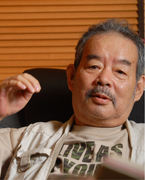

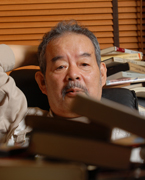

船戸氏の冒険小説の舞台は、

海外の辺境地から明治維新まで、幅広い。

ベースにあるのは、今なお強い好奇心だ。

早稲田大学では探検部に所属し、

卒業後、出版社に入るがすぐに退職。

海外に旅に出た。

何とかなる。その思いを持てないのは、不幸だ

昔から海外に行ってみたいという欲求が非常に強かったんです。当時、それを最も簡単に実現できそうだったのが、探検部だった。最初に行ったのは、まだ日本と国交がなかった韓国。1カ月いましたが、どの山に登っても、「戦後日本人初登頂」と言われてね。でも、これは練習みたいなものだった。韓国には日本語が通じる場所もあったから。

後に行ったアラスカは違いました。しゃべるのはさておき、何を言っているのかわからない。でも、現地のエスキモーの言うことを聞かないと生きていけない。非常に厳しい環境だから、その土地に生きていく人に従わないとならないんです。これはどんな辺境地でも同じだと、後にわかるんですけどね。

アラスカはマイナス45度で人々が暮らしている。マイナス35度だと、「今日はあったかいなぁ。昼寝でもするか」というところなんです。何日もいると、さすがに寒さにも慣れてしまったけど。

兵士や官憲にわいろを求められることは日常茶飯事でしたが、下手に断ったら命はないんですよ。その瞬間、カンみたいなものが働いたんだと思う。昔はみんな、そういうものを持ってたんです。でも、豊かになるに連れて、鈍感になっていったんじゃないかと思う。逆にいえば、日本はそういうものがなくても生きていけるくらいの国だということです。

心配してもしょうがないのに、どうして老後の心配などするのか

卒業して出版社に入社しました。これは他に選択肢がなかったからです。留年はしているし、成績は可がずらり。これで、普通の会社は受け入れてくれないと思った。当時のマスコミは筆記試験だけで勝負ができたんですよ。一年で辞めたのは、海外にまた行きたかったから。実際、アフリカに行って、戻ってからは別の出版社に入るんです。でも、また一年で辞めて、今度はアメリカに行った。

当時は、何をやってもなんとかなるという気分があった。今の若い人は、大学生でも老後の心配をしているという。これは本当にかわいそうだし、不幸なことだと思う。だいたい終身雇用制は崩れつつあるし、将来に確たるものなんか何もないことはみんなわかっているはずでしょう。心配してもしょうがないのに、どうして老後の心配などするのか。アナーキーな気分のかけらもなく、とにかく安全に、安心に、と考えてしまうことのほうが、むしろ心配です。若い人は車に興味もない、海外旅行にも行かない、酒も飲まないと聞く。いったい、何を楽しみに生きているのか、よくわからない。

ある作家の言葉があるんです。「もし若いときに旅をしなかったら、くたばる前にどんな思い出話をするのか」と。もっと人生を楽しむことを考えたほうがいいと思う。

アメリカから帰国後はフリーランスで活動、

アフガニスタンやメキシコなど、

世界の紛争地を巡った。

小説家としてのデビューは35歳。

作家になった理由は、「なんとなく」だった。

借り物ではダメだ。自分の文章で書かなくちゃいけない

2つ目の会社を辞めて海外に行って戻ってきたとき、またどこかで働けると思っていたんですよ。まだ若い気がしてたしね。でも、そう思っていたのは自分だけで、実際は年を食ってたし、うさん臭さは十分に身についてた。こうなるともう、誰も社員では雇ってくれないんです。仕方がないから、大学時代の知り合いをたどって、ライターの仕事などをもらうようになって。それからまた海外に出て、まるっきり売れないルポを書いてた。

そんなとき、単行本になったルポを読んでくれた編集者が、「あんたの筆はこういうものより小説に向いている。書いてみたらどうだ」と言うわけです。でも、編集者というのは大抵そういう心にもないことを言う(笑)。それで知らん顔してたら、3カ月くらいして手紙が来ましてね。頼んだ小説はどうなったのか、と。これは本気だ、と思った。だったら書くしかない、と。

小説で一番デビューしやすいのは、推理小説だと思っていたんですが、周りに聞いてみるとハードボイルドのほうがデビューしやすい、という。それで書き始めて今日に至るわけです。

今も覚えていますが、デビュー作の『非合法員』は、最初の1章を書いて全部書き直しました。ハードボイルドらしく、と思って書こうとして気づいたら、いろんな作家の寄せ集めみたいな文章になっていて。こんな借り物ではダメだ。自分の文章で書かなくちゃいけない、と思ったんです。

今も小説を書くときには、自分に「縛り」をかけます。「こういう手法は取らない。こういう文章にはしない」みたいなね。それは書き手にとっては手痛い縛りなんですが、これをやらないと書けないんです。どこかで見たことがあるようなものになりかねない。

例えば歴史小説なら、「天の目は使わない」。「10万の大群が雪崩を打って潰走した」というような歴史小説にありがちな上からの視点にはしない。そうすることが、自分らしいものにつながるんです。

もうひとつ意識していることがあるとすれば、「本気で書く」ということです。「こういうものがヒットしているから」と似たような作品が次々と出てくることがありますが、そういうのは全滅するんです。真似たとしても、売れるのは本家本元だけ。

読者というのは、本気で書いているかを本能で見分けられると思っています。本気のものは人を惹きつける。これは小説に限らずだと思う。

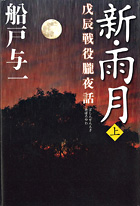

最新作は『新・雨月 戊辰戦役朧夜話』。幕末の戊辰戦争を舞台にした話です。乱世や辺境地を好んで書いているのには、理由があります。亡くなった作家・中薗英助さんがおっしゃっていたことに共鳴したんですが、「小説というのは、人間がある状況によって質的変化を遂げる様を描くものだ」と。平和なとき、人間は質的変化なんかしない。質的変化するのは、乱高下する時代なんですよ。成長するときも堕落するときも、価値観の決定的な変化があるとき。そういう場に登場人物を立たせたいと思うと、戦争や革命などの乱世の状況に触手が伸びるんです。

今の時代は明治維新の頃に似ている、などと言われますが、まったく違いますね。バカ言っちゃいけない。歴史をもう一度、ちゃんと学び直したほうがいい。あの時代は、何かあったらあっという間に殺されたんです。無血革命などと言われていますが、いったい何人が死んだか。明治維新の時代には恐怖があった。パラダイムの変化があった。

ただ、今には今の生きる難しさがあるのはわかります。例えば、「やりたいことをせよ、好きなことを仕事にしろ」と主体的な生き方を強制されることもそう。これは、今の若い世代の不幸だと思う。やりたいことがわからない人に、好きなことをしろというのは非常に酷。だから言いたいのは、そうじゃない生き方もあっていい、ということです。

主体的に生きてもいいけれど、何も考えずに世間が命じるままに生きてもいい。向いている仕事なんて、実はない。そんなもの、自分ではわからないんです。私だって今でも向いてないと思ってるんだから。それよりも目の前のことに誠実になることです。そこから始めたらいいんです。

船戸与一 著

幕末の戊辰戦争で戦った勇者の物語。「鳥羽伏見の戦いや上野彰義隊など、一部分を知っている人は多いが、通史としての戊辰戦役を知る人は少ない」と船戸氏。特にこの小説では戦役後半の東北戦争に焦点を当てる。奥羽越列藩同盟とは何だったのか。戦果を大きく左右したものとは何か。市井の人には何が起きていたのか。知られざる維新の姿が圧倒的な迫力で描かれる話題作。

徳間書店刊

- EDIT

- 高嶋ちほ子

- WRITING

- 上阪徹

- DESIGN

- マグスター

- PHOTO

- 栗原克己

自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、

リクナビNEXTスカウトを活用しよう

リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。