転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > どーする!?応募・面接準備 > 初めての職務経歴書の書き方【編年体式とキャリア式】

初めての職務経歴書の書き方【編年体式とキャリア式】

職務経歴書は自由形式であることが多い。それだけに、どうやって書いたらいいのか迷うところだが、代表的な書き方は編年体式とキャリア式。これまでのキャリアの積み上げ方、応募先から求められていることに応じて、工夫し書き分けよう。

2010年3月24日

職務経歴書で業務知識と能力をアピールしよう

履歴書は学歴や職歴など応募者の人物像を伝えるものであるのに対し、職務経歴書は具体的な業務知識と能力をアピールするもの。横書きでA4用紙に2枚以内を目安に作成しよう。

職務経歴書の書き方はおもに「編年体式」と「キャリア式」の2つ。それぞれの特徴をあげてみた。

●編年体式

時系列に、そのときどきの業務内容をまとめていく形式が編年体式。 経歴が一目でわかる点が最大のメリット。習熟度を伝えるには有利だが、下線を引くなどアピールポイントを際立たせる工夫が必要だ。

●キャリア式

経験を、職務分野別にまとめて提示するのがキャリア式。担当業務がはっきりしている技術職の人、スペシャリスト、複数の分野の経験を積んできた人に向いている。また、転職回数の多い人にも適した書き方だ。

編年体式、キャリア式ともにメリット、デメリットがある。どちらか1つに決めずに、自分に合うようにミックスして書いても構わない。

また、冒頭に3〜4行の「職務概要」をつけると、「応募者がどんなスキルを持つ人なのか」が人事担当者に伝わりやすいのでオススメだ。

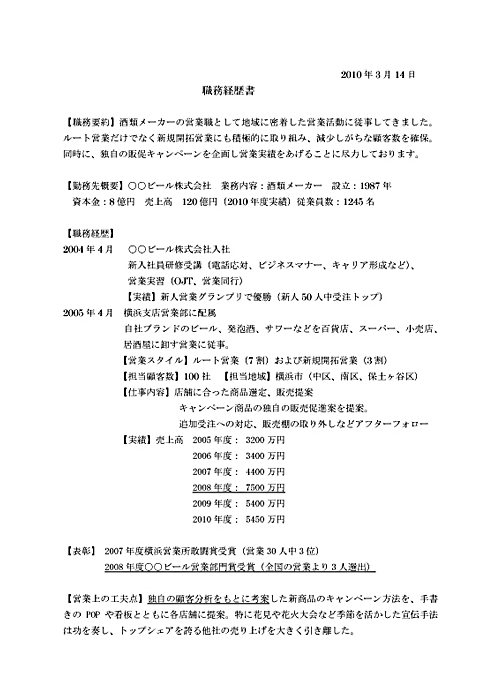

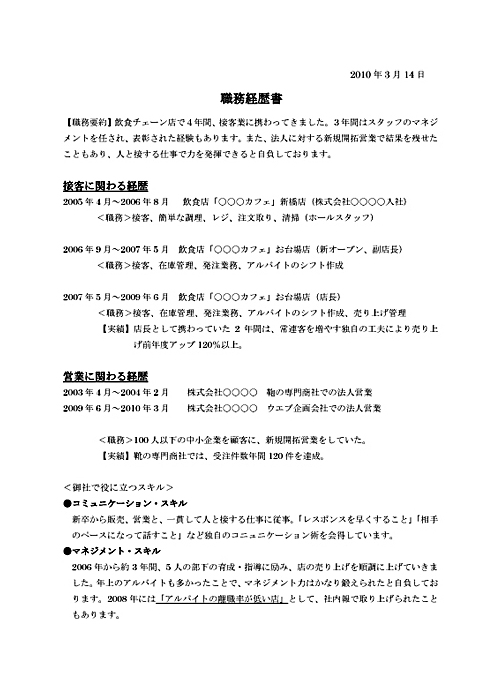

編年体式の書き方

編年体では年月が見出しになる

入社や配属、異動、研修など、キャリアの変革期を見出しとして立てよう。

文章は簡潔に読みやすく

主語はつけずに個条書きにする。「どのような規模の案件に、どんな役割で参画し、どの方法でどのくらいの実績を残したか」を詳細に記述すること。特に景気が低迷している時期には、「どのくらいの実績を残したか」「どんなクライアントを持っていたか」が注目される傾向にある。守秘義務に反しない程度になるべく具体的に書き入れよう。

主語はつけずに個条書きにする。「どのような規模の案件に、どんな役割で参画し、どの方法でどのくらいの実績を残したか」を詳細に記述すること。特に景気が低迷している時期には、「どのくらいの実績を残したか」「どんなクライアントを持っていたか」が注目される傾向にある。守秘義務に反しない程度になるべく具体的に書き入れよう。

研修、表彰経験など、業務に関わることならば加えてもいい

第2新卒など、経験の浅い人は研修も立派なアピール材料になる。また社長賞などの社内表彰歴をはじめ、売上高、受注数など誇れるものがあれば積極的に書き加えよう。資格取得など自己啓発もアピールしていいが、業務に関係するものに留めよう。

勤務先の概要をつけるといい

事業内容や売り上げ高を記した「勤務先概要」があると応募先の採用担当者がイメージしやすい。特に異業種転職の場合はなるべくつけたほうがいい。

キャリア式の書き方

業務内容を見出しにする

入社日などの年月ではなく、営業経験、販売経験といったこれまでの業務内容を見出しにする。これによって応募者ができることが一目瞭然となる。

入社日などの年月ではなく、営業経験、販売経験といったこれまでの業務内容を見出しにする。これによって応募者ができることが一目瞭然となる。

活かせそうな経験から先に書く

応募する職種に共通する経験は目立つように先に書こう。また、採用担当者は「会社にどんな貢献ができるのか」が最も知りたいことなので、応募職種に生かせる成果は詳しく書いておくといい。その際、「売り上げ拡大に貢献した」と抽象的な表現ではなく、「売上額は対前年度比125%達成」と具体的な数字で示すと説得力がある。

必要知識・スキルを別枠で記入してもいい

例えば言語、資格などの業務上の必要知識や、表彰歴、仕事上で得たスキルなど、特に強調したいことは別枠にしよう。

こんなときはどうする?

Q経験が浅くてスペースが余ってしまう場合は?

経験が浅く、内容が乏しい人は、転職の決意や希望する仕事のための勉強内容などをまとめた「自己PR」や、これまでの業務で成果を出せたエピソードをまとめた「仕事上の工夫」などを書き、空白を作らないようにしよう。

Q失業中はどのように書くか?

今の時代、リストラなど会社都合で退職したことが不利になるわけではない。しかし、なかなか仕事が決まらず、失業期間が長くなってしまうと、その間いったい何をして過ごしていたのか、気になる人事担当者は多い。失業期間中に経験したアルバイトや資格取得のの勉強経験などがあれば、ひと言書き加えておくと意欲が伝わり、前向きな印象を与える。

うまく職務経歴書が書けたら、リクナビNEXTスカウトに

レジュメを登録し、オファーを待とう!

キャリアの棚卸し、そして職務経歴書が作成できたら、次は企業探しだ。買い手市場で転職活動をする場合、いちばんこわいのは機会損失。情報の入手経路は多いほうがいい。チャンスを逃さないためにも、早めに「リクナビNEXTスカウト」にレジュメを登録し、企業からのオファーを待とう!自分から企業へ積極的にアクセルすることももちろん大事だが、企業からのオファーには「思いもよらない出会い」が待っている。そこには自分が考えていなかった適職が待っているかもしれないぞ。

- EDIT&WRITING

- 高嶋ちほ子

- ILLUST

- 平山郁子