|

| オリンピックを目指すトップアスリートのスポーツドクターであり、一般の患者も診察する整形外科医で医学博士の中村格子さん。『実はスゴイ! 大人のラジオ体操』(講談社)などの著書も数多く、関節や筋肉をバランスよく整える『コンディショニング』を推進している。 そんな中村先生に、「エンジニアのための健康法」を教えてもらった。

|

|

||||||||

| 手始めに試したいのが「スロージョギング」。ウォーキングや速足より少し速度を上げる程度のジョギングだ。大切なのは「息切れしない速さ」で走ること。これだけで心肺機能がアップし、内蔵の機能も上がるという。距離は2〜3kmからでOKだ。 「注意してほしいのはかかとではなく、土踏まずより前の部分をしっかりと使うことを意識して着地すること。かかとから着地すると重心が崩れますし、走っているときの体の軸がぶれるんです。体重を少し前に掛けるようにするとうまくいきますよ」 スロージョギングのメリットは体脂肪を燃やすことだ。身長と体重から肥満度を測るBMIでは日本人に肥満者は少ないが、深刻なのは「メタボ」と言われる体脂肪率の高い人。その体脂肪を効率的に燃焼させるには、心拍数が目安になるという。 脈拍が最も速くなる最大心拍数の目安は「220−年齢」。この60%〜70%の「脂肪燃焼ゾーン」で有酸素運動をするのが効果的。35歳なら最大心拍数は185、脂肪燃焼ゾーンは111〜130となる。 「そのため、スロージョギングでは心拍数計付きの腕時計を使うのがお勧めです。心拍数がわかるだけでなく、さまざまなログをPCに保存できるタイプもありますから、データで体調管理もできます。エンジニアの方なら得意そうですよね」 |

|

||||

ただ、日によって体調は変わるもの。例えば、普段の心拍数が60なのに走る前に70だったら、少し疲れているせいかもと中村先生。このまま走り出すと、いつものペースでも心拍数が150まで上がってしまうなども考えられるという。 「心臓が一生に打つ回数は決まっているともいいますので、あまり打ち過ぎると心臓に負担がかかりすぎて早死にするかもしれませんよ。そんなときは速度を落として、脂肪燃焼ゾーンに収めるようにしてください」 心拍数計の情報から身体の向上が数字に表れるので、続けると楽しくなってくるという。例えば、以前は5km走るのに1時間かかり、心拍数はすぐに150まで上がっていたのが、続けているうちに40分で走れて、心拍数は125で安定するなどだ。 「私も理系ですが、理系男子ならこの面白さをわかってもらえるはずです。こうしたデバイスやアプリを使うのは楽しいですよ」 |

|||||

|

ウォーキング、あるいは普段の歩き方にも、ちょっとしたコツがある。歩くときにはかかとから踏み出し、先ほどのスロージョギングとは違ってかかとから着地する。そして、つま先でしっかり蹴る。このときに、後ろ脚の膝の裏をしっかり伸ばして、膝の後ろが見えるように意識する。 「きちんと歩けるだけでなく、ヒップアップの効果があります。男性の年齢はお尻に最も現れるもので、歳を取るとお尻がやせて小さくなります。ヒップポケットに入れた財布がいつの間にかソファに落ちていたら要注意です。意外に女性は見ていますよ」 30代から始まる体型の変化のひとつだ。同じ年齢による変化でも女性には化粧があるし、服装の種類もバラエティに富むが、男性はより如実に表れてしまう。スロージョギングなどを続ければ体型は変わるし、何もしない人との差は年齢を重ねるにつれ広がっていく。 「自信を持ってください。今からでも十分に間に合います。大切なのは無理をしないこと。私だって忙しいですからジムには行けませんし、行きません。1日1回、ストレッチをするくらいです」 |

||||

| 次は、オフィスでもできる簡単なコンディショニング。まずは、ストレスを解消できる簡単なポーズだ。誰でも疲れたら「伸び」をするが、このときに壁を使うと効果的とのこと。 「頭、肩、お尻、かかとを壁に付けて、腕を上に伸ばします。両手を握っても構いません。背中と壁の間に握りこぶしが横に入るのは反り過ぎです。握りこぶしを薄くして、猫の手のようにした形で横に入る程度にしましょう」 このポーズは椅子に座った状態でもできる。同じように手を上に伸ばすようにするのだ。また、座ったときの「正しい姿勢」も簡単にわかるという。 「座った状態で深呼吸をします。鼻からゆっくり吸って口から吐く。姿勢が悪いとうまく呼吸できないので、よく深呼吸ができる、胸部の骨格である胸郭が最も広がるところがいい姿勢になります。試してみるとわかりますが、猫背にしたり、体が反ったりすると、うまく呼吸ができません」 |

|

||||

| 日本人は猫背が多いという。こうした正しい姿勢でないと体調にもよくないし、自信なく見え、老けた印象も与えてしまう。逆に胸を張ると堂々とした、自信に満ちたイメージになる。 「胸郭を張るように、肩を後方に動かして胸を反らします。そしてそのまま自然に腕を下ろす。これがいい姿勢です。姿勢がいいと身体重心が安定するので、仮に少し押されても体は動きません。電車内でよたよたするときは姿勢が悪い状態です」 |

|||||

| 次に、肩こりの対処法を教えてもらった。ストレス解消ポーズのように壁に沿って立ち、背中と頭を壁に付けて、両腕を左右に開くようにする。そのまま腕を上げ、下ろす。これを何度か繰り返す。この動作で肩こりが解消でき、体は温まり、姿勢もよくなるという。 「クラス会に行って、昔のお友達に会って、その変わりように驚いたことはありませんか? 逆にびっくりさせましょう。クラス会で同級生だった女の子に、『○○君、変わらないね。すぐわかった』と言わせませんか。これからその差はどんどん開きますよ」 |

|

||||

|

||

|

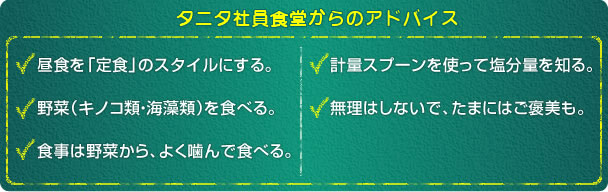

美味しくて、栄養のバランスがよく、カロリーと塩分が控えめというメニューで話題になった「タニタの社員食堂」。この献立を一手に引き受けているのが、栄養士の荻野菜々子さんだ。昨年出店した「丸の内タニタ食堂」のメニュー作りも、アドバイザーとして彼女が携わっている。 荻野さんに、「昼食から始めるエンジニア向け食事」を教えてもらう。

|

||||||||

| 気を付けたいのはやはり摂取カロリー。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2010年版)によれば、中程度に体を動かす18〜49歳の男性では、1日の摂取量を2650キロカロリー(kcal)としている。それがタニタでは1食わずか「500kcal前後」。荻野さんはどんな工夫をしているのか。 「『いかにして美味しくするか』をいつも考えています。また、体をつくるたんぱく質も必要ですから、肉や魚を適量摂れるようにしています。例えば、カルボナーラソースを使う場合、肉なら鶏の胸肉、魚なら白身のタラなど低カロリーの食材にします」 もうひとつ注意したいのが塩分だ。厚生労働省の「健康日本21」では、1日の平均塩分摂取量の目標値を10g未満としている。タニタでは1食当たりの塩分は3g前後だ。ただ、あまり味が薄いとせっかくの食事も美味しくなくなる。 |

|

||||

| 「他の味を加えて薄味にならないようにしています。甘味、酸味、辛味などを少し強くして併せるのです。カレーはいつも行列ができるくらい人気があるのですが、ルーは塩分も油分も多いんですね。そこで、ルーを減らすためにホールトマト缶を使い、具には野菜をたっぷり入れます。こうすると野菜からうま味が出てくるので、自然と味が引き締まります」 加えて、メイン料理に付けるレタスなどの野菜には味を付けない、ドレッシングは別に出すなどもしている。付け野菜は味が強めなメインと一緒に食べてもらい、ドレッシングは自分で量を調整してもらうためだ。こんな小さな気遣いが塩分を少しずつ減らしている。 |

|||||

|

それでは実践編。カロリーについては、レストランのメニューやスーパーの総菜などにも「カロリー表示」が広まっている。これを参考に野菜、キノコ、海藻などを食べるようにしたい。 「肉の部位や調理方法を変えるのも有効です。とんかつならロースではなくヒレにする、揚げ物ならパン粉をつけたフライより竜田揚げを選ぶなどです」 残業で遅くなり、帰りがけにラーメンやカツ丼を食べるエンジニアもいるだろう。ご存知のように、あまりほめられた習慣ではない。 「例えば、帰ってから冷凍うどんを温めて、油揚げとほうれん草を入れる。カロリーは低く、栄養もきちんと取れます。最近は冷凍野菜の種類が豊富なので、こちらを使えば下処理をせずに簡単ですよ」 |

||||

| 塩分はちょっと難しい。表示があっても「100g中の塩分量」だったり、数字だけでは量が頭に浮かびにくいからだ。料理をすれば体感できるが、面倒に感じる人もいる。 「お味噌汁をつくったらどうでしょう。150ccのお湯に、小さじ1杯強の味噌を入れるだけです。もちろん、だしは自分で取っても構いません。小さじ1杯強で7〜8g、約1gの塩分量になります」 また、小さじ1杯のしょうゆは6gで、含まれる塩分は約1gという。一度試せば、普段自分が使用するしょうゆの量から、摂っている塩分がわかるわけだ。油からはカロリーがわかる。小さじ1杯の油は4g。油は1gで9kcalなのでこの1杯で36kcalとなる。軽量スプーンひとつで情報が可視化できるのだ。 |

|||||

| 「甘党の男性はお菓子をつくってみてください。砂糖をどれだけ使うかがわかって、びっくりしますよ(笑)。糖分では缶コーヒーにも落とし穴があります。砂糖とミルクがかなり含まれているので、たまにブラックを飲むことをお勧めします」 ただ、塩分にせよカロリーにせよ、厳しく「ルール」を決めるのはよくないと荻野さん。無理は続かないものだし、逆効果もあるからだ。 「食べたいものを『タブー』にすると、逆に食べたくなりますから。やめるのではなく控える、調整するだけで十分です。そして、たまには頑張った自分へのご褒美に、好きなものを食べてください(笑)」 このように昼食を変えると、夜の食事も変化するという。同社の社員がその例で、比較的薄味で野菜のある定食スタイルに舌がなれると、外食の料理は味が濃いと感じ、野菜もほしくなるようだ。 「居酒屋でも使うおしょうゆの量が減ったり、サラダやお豆腐などを頼むようになるみたいですよ」 |

|

||||

| タニタの社員食堂のメニューは日替わりの1種類だけ。だが、1年を通じて毎日異なり、「カレー」などは重なっても種類が変わる。ひな祭りやクリスマスなど、季節ごとのイベントメニューも用意する。だから飽きることなく美味しく食べられ、体重は減り、健康にもなっていく。 「私も入社して数カ月で、何もせずに体重が5キロ落ちました。それからもダイエットなどしていませんが、維持しています」 最後に食べ方を教えてもらった。「痩せられる食べ方」は難しくても、「太らないようにする食べ方」はあり、食事の量が減らせるという。それは、野菜(キノコ・海藻も含む)、メイン、汁物、ごはんの順に食べること。 「野菜などは繊維質ですので、噛むのに時間がかかります。満腹感が脳に伝わるのに15分〜20分と言われますから、それまでの時間でゆっくり野菜を食べるわけです。よく噛んで食べると、お通じもよくなりますよ」 定食スタイルには「時間を掛ける」という意味もある。例えば、卵を掛けた牛丼と、肉、タマネギ、卵、ごはん、味噌汁に分けた定食では、食べる速さが全然違ってくるのはわかるはず。 「誰がどんなものを残したか見ています。小さな会社ですから、残し方でその料理をどう思っているか見当がつき、メニューを少しずつ修正しているんです。以前に比べると全体的な残量は減りましたが、もっと頑張りたいですね」 |

|

|

||

|

||||

このレポートを読んだあなたにオススメします

ハイテク@ソニー、夜はパブ@TIS、まかない@クックパッド

腹が減っては技術はできぬ?エンジニア社員食堂の世界

最新の技術が導入された精算システム、食事を目いっぱい楽しめる幅広いメニュー、そして社員同士のコミュニケーションを促進する工夫………

30代エンジニアの8割が「自分の腹に覚えあり!」

俺もお前もアイツも危ない“メタボリックエンジニア”

「メタボリックシンドローム」は腹部肥満と恐ろしい疾患(脳梗塞や心筋梗塞など)との深刻な関連を指す。運動不足で充実した食生活が送れ…

仕事が忙しいからって、まっすぐは帰らない

残業疲れに喝!今日も夜遊びノンストップ

「うぅ、今日も残業でこんな時間だよ。疲れた〜」というエンジニアは少なくない。問題はその後だ。「家に帰って早く寝よう」と…

言葉の暴力、無視、陰口、職権の濫用…5人に1人が上司の餌食?

これは壮絶!エンジニアの“職場いじめ”【実態編】

社内での「いじめ」や「嫌がらせ」。そんなものがエンジニアの職場でもある? それが……壮絶ないじめがありました。ソフト系…

エンジニア給与知っ得WAVE!

エンジニア400人に聞いた住宅手当・社員食堂の満足度

![]() 先進的なIT企業の中には、従業員が都心の好きなところに住めるように住宅手当をはずんだり、社員食堂を充実させるところが増えてきたと…

先進的なIT企業の中には、従業員が都心の好きなところに住めるように住宅手当をはずんだり、社員食堂を充実させるところが増えてきたと…

広める?深める?…あなたが目指したいのはどっちだ

自分に合った「キャリアアップ」2つの登り方

「キャリアアップしたい」と考えるのは、ビジネスパーソンとして当然のこと。しかし、どんなふうにキャリアアップしたいのか、…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも

![[写真]中村格子さん](../contents/ts_report/img/201301/002266/s01_pht.jpg)

![[写真]荻野菜々子さん](../contents/ts_report/img/201301/002266/s02_pht.jpg)